Процессный подход – это концепция управления, согласно которой вся работа компании представляет собой набор определенных процессов. Для эффективного ведения бизнеса важно контролировать эти процессы.

Что такое процессный подход

Процессный подход был основан в 80-х годах 20-го века. Основная причина возникновения этой идеи – преобладание предложения над спросом после окончания дефицита. Целевая аудитория стала внимательнее выбирать товары. В связи с этим предприниматели начали делать акцент на потребностях своих покупателей. Все это привело к тому, что клиентоориентированность стала одним из важнейших направлений в бизнесе.

Процессный подход рассматривает управление как контроль над процессами. У этого термина есть много разных определений, однако чаще всего используется то, которое указано в стандарте ISO 9001. Процесс – это набор взаимодействующих между собой видов деятельности в компании.

Главное свойство процессов – это их систематичность. Все действия, происходящие в рамках процесса, не должны быть случайными.

Выделяют три основных подхода к управлению:

- Функциональный. Согласно такой системе, в компании функционируют различные отделы, каждый из которых должен решать собственные задачи. Их формирует высшее руководство.

- Ситуационный. Работа организации – это реакция на события, происходящие как во внутренней, так и во внешней среде.

- Процессный. Важно соблюдать своевременную и безостановочную работу всех процессов для соблюдения единой цели – удовлетворения потребностей клиентов. В основе процессной деятельности лежит клиентоориентированность.

Чаще всего предприниматели используют функциональный подход. Однако его недостаток заключается в том, что адаптировать бизнес под изменения, происходящие вовне, используя этот подход, довольно сложно. Несмотря на то, что ситуационный подход предоставляет большое количество инструментов для управления, есть риск утратить контроль над работой подчиненных.

Процессный подход – это наиболее сбалансированная модель. Работа проходит в соответствии с определенными правилами, но в то же время сотрудники преследуют общую цель подготовить качественный продукт, который будет интересен целевой аудитории, и укрепить позиции компании на рынке.

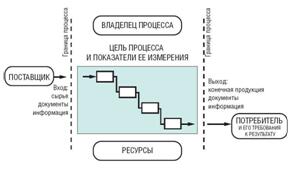

Процессный подход к управлению организацией подразумевает использование следующих ключевых элементов:

- Вход и выход процесса.

- Ресурсы.

- Владелец процесса.

- Потребители и поставщики процесса.

- Показатели процесса.

Рассмотрим, что из себя представляет каждый из них.

Кому подойдет процессный подход? Прежде всего компаниям, численность сотрудников в которых достигает 50 человек. Большое количество работников подразумевает большое количество взаимодействий между ними. В этом случае новый подход позволит ускорить работу.

Использование процессного подхода также подойдет тем организациям, основа деятельности которых – это повторяющиеся действия. Так, например, большинство банков ежедневно выполняет одинаковые операции. Наконец, процессный подход стоит использовать там, где требования к срокам выполнения задач достаточно высокие.

Цели применения процессного подхода

Процессный подход применяется с целью сформировать в компании горизонтальные связи. Таким образом отделы и их сотрудники, которые работают над одним процессом, смогут решать свои задачи без прямого участия руководителей. Такая методика нацелена на получение эффективного результата в короткие сроки.

Самостоятельное координирование деятельности позволяет сфокусироваться на общей работе всей организации, а не только на результатах каждого отдела. Процессный подход к управлению характеризуется кардинальным изменением привычной структуры.

У данного подхода можно выделить четыре цели:

- Увеличить количество горизонтальных связей и снизить количество вертикальных. Для этого работникам необходимо самостоятельно контролировать свои действия, не прибегая к помощи руководства. За счет этого и будут выстраиваться цепочки.

- Выделить зоны ответственности. Если за процесс отвечает один человек, то каждую конкретную задачу решают разные сотрудники.

- Избавление от противоречий в отделах. Каждое из подразделений выбирает квалифицированного специалиста для выполнения работы.

Но в то же время самая главная цель процессного подхода – это создание ценного для потребителей конечного товара или услуги.

Главная составляющая в подобной методике – это процесс. Поэтому, как гласит один из ее принципов, структуру компании составляют не отделы, а процессы.

Методология процессного подхода включает пять основных принципов:

- Принцип взаимосвязи процессов. Работа организации подразумевает набор процессов, которые должны быть взаимосвязаны между собой. Процессы не могут быть хаотичными.

- Принцип востребованности процессов. Это значит, что у каждого процесса должна быть цель, а у результатов работы – свои потребители.

- Принцип документирования процессов. Выполнение задач в рамках процессного подхода необходимо фиксировать в документах. Впоследствии это позволяет сформировать стандарты работы и усовершенствовать ее.

- Принцип контроля процессов. У каждого процесса должны быть временные рамки. Кроме этого важно составить критерии для оценки работы.

- Принцип ответственности за процессы. Несмотря на возможность решения задачи несколькими сотрудников, ответственность несет только руководитель. В этом и заключается принцип контроля.

Использование таких принципов на предприятии позволяет увеличить эффективность его деятельности. Однако для того, чтобы методика действительно работала, важен высокий показатель корпоративной культуры.

Внедрение процессного подхода предполагает, что персонал, который работает в разных отделах, будет активно взаимодействовать между собой. Если это правило соблюдается, то принципы помогут перейти от функционального к процессному подходу.

Также процесс в процессном подходе имеет ряд функций:

- Регламентирование. После того, как руководство определяет входы и выходы процесса, необходимо сформировать регламент, отражающий количество участников, схему движения и правила процессов.

- Контроль. Можно в любой момент установить, на каком этапе находится процесс, чем занимаются сотрудники, какое количество времени они тратят на работу и т. д.

- Мотивация. Такая функция задействуется при помощи определения ключевых показателей эффективности (KPI) сотрудников. Персональный интерес (например, увеличение заработной платы) связывается с нуждами предприятия.

Преимущество использования такой системы в первую очередь состоит в увеличении производительности труда. Поскольку каждый сотрудник знает, какие задачи ему необходимо выполнить и отвлекаться на дополнительную работу не нужно, время выполнения, а вместе с ним и KPI, значительно увеличивается.

Работа в компании становится более прозрачной. Разработанные на основе процессов регламенты позволяют проследить, что именно происходит на предприятии и нужны ли бизнесу изменения. Кроме этого повышается качество производимых товаров или услуг. Это объясняется тем, что основой процессного подхода является клиентоориентированность.

Внедрение процессного подхода к управлению

Прежде чем переходить на новый формат менеджмента, необходимо убедиться, что в компании соблюдены три главных условия:

- Сообщите сотрудникам, что компания планирует перейти на процессный подход к управлению. Если персоналу непонятно, ради чего происходят изменения, то ждать эффективного результата не стоит.

- Сама по себе компания также должна быть подготовлена к внедрению новой системы. Важно понимать, что вся привычная структура в формате “директор” → “заместитель директора” → “подчиненный” будет полностью преобразована.

- Создание регламента – еще одно условие для успешного перехода на процессную модель управления. В целом это довольно тяжелая задача, однако начать можно с регламентирования наиболее часто повторяющихся процессов. Впоследствии вы можете вносить все необходимые изменения. Почему так важно создавать регламент? Такое описание позволяет понять, кто решает те или иные задачи, какое для этого используется оборудование, каким образом отделы взаимодействуют между собой.

ВАЖНО! Не стоит использовать процессный подход для небольших компаний. В организациях, где работает немного людей, такая методика, напротив, создаст лишние проблемы: одна из них – это необходимость постоянно обновлять регламент. Кроме этого процессный подход не подойдет компаниям, где сотрудники в своей работе независимы от них. Примером можно назвать агентства недвижимости – здесь взаимодействие сотрудников между собой минимально.

Чек-лист для успешного внедрения такой модели управления:

- Автоматизация процессов. Если каждый из них регламентирован, то это упрощает управление компанией в целом. Автоматизация позволяет определить, есть ли в системе слабые места и оперативно их устранить.

- Структуризация процессов. Это значит, что у каждого процесса должен быть владелец, ответственное лицо, вход, выход, цель и результат.

- Взаимосвязь процессов. Наличие связи между ними гарантирует эффективную работу этой модели управления. Это позволяет сэкономить время на сборе информации о клиентах, сделках.

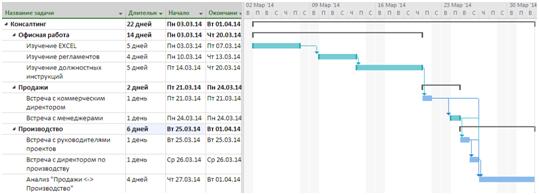

- Использование инструментов. Для управления процессами среди таких инструментов можно выделить отчеты, воронки, планы и диаграмму Ганта.

- Усовершенствование процессов. Даже если вы считаете, что создали наиболее эффективную систему управления, необходимо постоянно следить за процессами и улучшать их по мере необходимости.

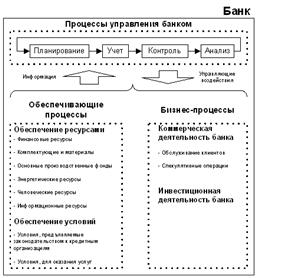

Процессный подход к управлению на примере банка

Наиболее показательный пример внедрения процессного подхода – это система управления в банках. Деятельность почти любой банковской организации построена на бизнес-процессах. Поэтому целесообразно использовать именно такую модель не только для оперативного, но и для стратегического управления.

Качество продуктов и услуг, представленных банком, характеризуется качеством выполняемых процессов. Чтобы определить их, необходимо сначала выделить глобальные цели банка. На основании этих целей формируется классификация процессов.

Самые важные для банка цели – это:

- Получение дохода за счет осуществления основного вида деятельности.

- Обеспечение банка ресурсами и условиями для бесперебойной работы.

- Управление банковской организацией.

Для каждой из этих целей можно определить три типа процессов в рамках такого подхода к управлению:

- Основные (или бизнес-процессы) – это те действия, в результате которых банк извлекает прибыль (коммерческая и инвестиционная деятельность). Например, обслуживание клиентов.

- Обеспечивающие – процессы, благодаря которым банк получает необходимые для ведения бизнеса ресурсы.

- Управленческие – процессы, за счет которых повышается эффективность первых двух типов.

Процессный подход к управлению подразумевает наличие ответственного сотрудника, который будет следить за процессами. Фактически он становится главным руководителем. Ему необходимо делегировать полномочия участникам процессов.

Несмотря на это, монополия на руководства при такой модели утрачивается. В рамках процессного подхода все сотрудники подчиняются не конкретному лицу (начальнику), а общей цели, которая заключается в успешном завершении процессов и получении конечного результата.

Источник: материалы сайта gd.ru

Проанализировав свой опыт описания бизнес-процессов малых и средних предприятий, в этой статье я собрала наиболее частые управленческие ошибки, которые совершают предприниматели, собственники бизнеса и наемные менеджеры. Оставив за рамками психологию управления и финансовую сторону, сегодня рассмотрим, почему процессный подход к управлению, а именно взгляд на бизнес как на систему взаимосвязанных процессов, необходимы каждому руководителю.

За 10 лет моей работы в бизнес-анализе при работе с малыми и средними компаниями практически на каждом проекте я отмечаю типовые управленческие проблемы, выявляя их в ходе описания процессов и других аспектов корпоративной архитектуры. Основная причина этих проблем связана с отсутствием у менеджеров знания о процессном подходе к управлению или недостаточном его пониманием. Примечательно, что это не зависит от форм собственности и характерно как для частных стартапов, так и государственных организаций не большого размера.

В крупных корпорациях, как правило, подобные проблемы отсутствуют, т.к. четкая регламентация и контролируемость каждого действия – это один из столпов, на которых стоят распределенные и масштабные компании. Однако, они не могут похвастаться гибкостью из-за большого числа согласований и промежуточных звеньев в управленческой цепочке. Впрочем, это тема отдельной статьи, а пока вернемся к сложностям по-настоящему эффективного менеджмента в малом и среднем бизнесе из-за отсутствия процессного подхода к управлению. На практике это приводит к следующим проблемам, каждую из которых мы рассмотрим подробно.

Основы бизнес-анализа: вход в профессию для начинающих

Код курса

INTRO

Ближайшая дата курса

27 марта, 2023

Длительность обучения

24 ак.часов

Стоимость обучения

50 000 руб.

Отсутствие системного видения бизнеса

В виде единой схемы, из каких бизнес-процессов состоит деятельность компании и как они связаны между собой. Обычно предприниматель или наемный менеджер концентрируется на том, что приносит основной доход. Таким образом, происходит чрезмерное смещение фокуса на процессы производства продукта/оказания услуги, а управленческим и поддерживающим (обеспечивающим) процессам уделяется минимум внимания или работа с ними происходит от случая к случаю в ситуациях, требующих экстренного вмешательства. Например, покупка внезапно (на самом деле нет) сломавшегося оборудования вместо периодического осмотра и планового профилактического ремонта, которые могут значительно продлить срок эксплуатации отнюдь не дешевой техники. Перейти от режима «тушения пожаров» к регулярному менеджменту поможет взгляд на бизнес, как на систему взаимосвязанных процессов, которые взаимодействуют друг с другом через обмен информацией и другими ресурсами (люди, оборудование, деньги, пространство и т.д.).

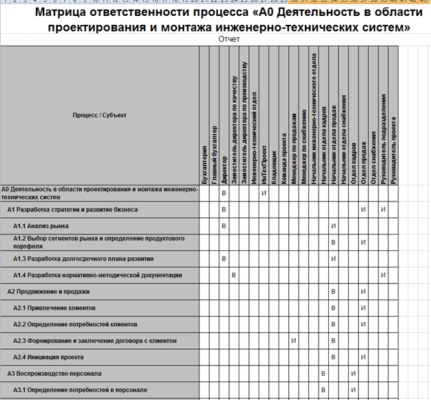

Бесхозные и неуправляемые процессы

Наличие «бесхозных» и неконтролируемых процессов, в которых отсутствует четкое закрепление владельца и ответственного за выполнение, а также не идентифицированы цели и метрики их достижения – ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI), которые показывают, насколько хорошо выполняется работа. Недостаточно просто назначить ответственного за направление деятельности, например, контент-менеджер, начальник транспортного цеха, HR-директор и пр. Следует назначить владельца и ответственного исполнителя каждому бизнес-процессу. К примеру, в подготовке пресс-релизов участвуют копирайтер, дизайнер и PR-специалист. Владельцем процесса «Разработка пресс-релиза» является PR-щик, а копирайтер и дизайнер – исполнители, каждый из которых отвечает за свою функцию: написание текста и создание графических материалов соответственно. При этом ТОП-менеджеру нет необходимости взаимодействовать с исполнителями напрямую, т.к. он делегировал владельцу процесса полномочия и ресурсы, нужные для его выполнения: бюджет и инструменты регулирования. Четко разграничить обязанности и участие каждого сотрудника в бизнес-процессе поможет матрица ответственности – таблица, которая показывает, какова роль человека в данной деятельности: владелец или исполнитель. Профессиональное руководство по бизнес-анализу BABOK®Guide расширяет эту классификацию, предлагая составлять RACI-матрицы (Responsible – исполнитель, Accountable – ответственный, Consulted – консультирующий, Informed – информируемый) с указанием также консультирующих и информируемых лиц. Подробнее, что такое RACI-матрица и как она выглядит, смотрите здесь.

Наконец, чтобы процесс был контролируемым, он должен не только иметь владельца, но и быть измеряемым, т.е. нужны точные метрики оценки того, насколько хорошо выполняется работа и как достигнутые результаты соответствуют ожиданиям. Для этого каждый бизнес-процесс имеет свои количественные и/или качественные показатели. Они характеризуют непосредственные параметры бизнес-процесса (время, стоимость, количество операций, участников и альтернативных путей выполнения), а также описывают его результативность и эффективность. Чем эти ключевые показатели бизнес-процесса отличаются друг от друга, рассмотрим в отдельной статье.

Отсутствие регламентирующей документации

Когда в компании нет единой базы корпоративных знаний по процессам, продуктам, объектам и документации, каждый сотрудник буквально становится незаменимым, т.к. кроме него никто не знает, как делать какую-то работу и где лежат (и есть вообще)) нужные документы. Когда бизнес строится на личностях, а не на процессах, пресловутый Bus factor становится дамокловым мечом, который постоянно висит над руководителем. Поэтому документируйте особенности создания бэкапов на серверах компании, опишите процедуры приемки товаров, заведите и регулярно обновляйте базу надежных поставщиков, соберите в облаке все информационные активы компании (сведения о сайтах, соцсетях, хостингах, контент-ресурсах и пр.).

Если в компании есть бизнес-аналитик, пусть он разработает регламент выполнения каждого процесса или поручите каждому сотруднику самостоятельно сделать краткое руководство по работе с вверенными ему системами и производственными объектами. Разумеется, создание такой базы корпоративных знаний займет много времени и сил, однако наличие такого «информационного слепка» компании снизит вероятность глобального сбоя по причине внезапной болезни или ухода «ключевого» сотрудника. А чтобы эта база знаний не превратилась в «мертвый архив», ее следует регулярно обновлять, поддерживать актуальность имеющихся в ней данных и добавлять новые. Во избежание утечек информации из единого источника, определите степень секретности данных и уровни доступа к ним, в зависимости от роли сотрудника. Например, регламенты выполнения бизнес-процессов компании и шаблоны внутренних документов собраны в одной папке Dropbox, доступной для чтения каждому сотруднику. К списку потенциальных клиентов имеют доступ «продажники» и PR. А подписанные с заказчиками договора могут просматривать только менеджеры проектов.

Наконец, процессный подход к управлению вообще и документация по бизнес-процессам в частности также пригодятся еще в следующих случаях:

- автоматизация процессов с помощью готовой или самописной информационной системы;

- внедрение и подготовка к сертификации системы менеджмента качества (СМК);

- быстрое обучение нового сотрудника особенностям работы;

- желание нового руководителя оперативно ознакомиться с текущим положением дел;

- слияние предприятия с другой организацией, полная или частичная продажа части компании, а также масштабирование бизнеса через франчайзинговую сеть.

[cbannre code=MODP]

Нерелевантные KPI

Ключевые показатели эффективности (KPI, Key Performance Indicators) есть не только у бизнес-процессов, но и у сотрудников. Обычно карта KPI сотрудников составляется из показателей процессов, в которых он участвует. Однако, иногда руководитель совершает крупную управленческую ошибку, задавая сотрудникам такие KPI, которые не связаны с их зоной ответственностью напрямую, и конечные значения этих показателей не зависят от качества и количества проделанной работы. Например, оценивать качество работу копирайтера по конверсии веб-страниц, где расположены его тексты, не совсем корректно, т.к. в формуле расчета этого показателя, равному отношению числа кликов к числу показов, есть переменные, которые зависят от работы SEO-мастера и поисковых алгоритмов. А число закрытых сделок от общего количества заявок – вполне объективный показатель для менеджера по продажам, при условии, что тот обладает всеми ресурсами для своевременной обработки поступивших запросов.

Нежелание меняться

Наконец, стоит отметить предубеждения к вариантам оптимизации деятельности, не связанной напрямую с анализируемой ситуацией. Например, при внедрении CRM можно не просто автоматизировать жизненный цикл работы с клиентом от заявки до акта выполненных работ, но и предусмотреть унифицированные шаблоны документов (договора, ТЗ, акты и пр.). Однако, подобное расширение типового проекта автоматизации или организационное изменение смежных процессов требует дополнительных инвестиций: времени, усилий и денег. Объяснить целесообразность таких вложений поможет бизнес-кейс, который наглядно показывает пользу предлагаемого решения. Хотя, даже в этом случае возникнут противодействия, т.к. любая устоявшаяся система стремится сохранить свое равновесие и противится любым внешним воздействиям.

Примечательно, что нежелание меняться свойственно как рядовым сотрудникам, так и лицам, принимающим решения (ЛПР). Предотвратить подобные возражения поможет визуальное представление того, насколько предлагаемое решение улучшит текущий бизнес-процесс, например, за счет автоматизированного формирования документов. Впрочем, оптимизация возможна не только за счет информационных систем. Например, простой перенос рабочего места дизайнера поближе к верстальщикам, позволит участникам одного процесса разработки печатных материалов быстро уточнять друг у друга нужные данные, чтобы оперативно предоставлять общий результат.

Разумеется, это далеко не все «грабли», на которые наступают молодые стартапы и даже компании, которые уже давно на рынке. Однако, избежать многих подобных проблем позволит процессный подход к управлению, когда руководитель смотрит на бизнес как на систему взаимосвязанных процессов, а каждый сотрудник знает, как результат его работы связан с другими людьми. С чего начать такой экспресс-аудит своих бизнес-процессов и стоит ли пытаться это автоматизировать, читайте в моей новой статье.

Понять, что такое процессный подход к управлению и внедрить его в свой бизнес, вы сможете на специализированных курсах Школы прикладного бизнес-анализа в нашем лицензированном учебном центре обучения и повышения квалификации системных и бизнес-аналитиков в Москве:

- Основы бизнес-анализа для начинающих

- Управление бизнес-анализом – курс для руководителей

Группа компаний «Инталев»/

Этой статьей мы начинаем серию статей о новом пока еще явлении в российском менеджменте: управлении финансами и экономикой предприятия через бизнес-процессы и документооборот. Мы последовательно разберем методы и результаты применения процессного подхода при бюджетировании, учете, анализе, но начнем с определения того, что же представляет собой этот подход в целом, что вызвало его появление, какие инструменты работы сегодня в нем применяются.

История вопроса

Ситуация с управлением деятельностью крупнейших западных корпораций в конце 80-х годов прошлого века, т.е. того периода, откуда отсчитывает свои дни концепция процессного подхода в менеджменте, характеризовалась следующими моментами:

- Сложной иерархией подразделений с жесткой централизацией управления;

- «Функциональностью» структур компаний, т.е. выделением служб по принципу работы на том или ином функциональном участке: закупки, производство, продажи и т.д.

Подобная система имела естественные причины возникновения и существования, позволявшие ей продолжительное время обеспечивать относительно эффективное ведение бизнеса. В качестве таких причин можно выделить:

- Принцип как можно более детального разделения труда (специализации) с целью повышения его эффективности на отдельном участке, восходящую еще к Адаму Смиту, и вытекающую из этого необходимость существования сложной системы стыковки этих операций по всему производству;

- Исторически сложившуюся (и, конечно, связанную с причинами, описанными в предыдущем пункте) практику, особенно, в западных странах, подготовки узких специалистов, профессионально выполняющих свои непосредственных обязанности;

- Количественные, а не качественные и структурные, флуктуации спроса от периода к периоду, вызывавшие:

- концентрацию бизнеса на массовом производстве и постоянном увеличении объема выпуска однотипных товаров;

- внимание к внутренним нуждам производства, а не клиента;

- понимание изменений бизнеса как организационной реструктуризации (по сути, «сжатие – расширение» вслед за спросом), а не совершенствования ведения самого бизнеса.

Но, как известно из теории систем, развитие любой системы содержит в себе диалектическую составляющую. В данном случае это означало, что факторы бурного роста производства и бизнеса вообще постепенно выявили неэффективность существующих «рельсов развития». Основными моментами, вызвавшими переосмысление ситуации, были:

- Рост, в том числе территориальный, самих корпораций, управлять которыми из одной штаб-квартиры лишь при помощи функциональных рычагов уже не представлялось возможным.

- Усложнение процессов производства: теперь даже стандартные изделия собирались из тысяч деталей и узлов, поставляемых сотнями подрядчиков из разных регионов и стран, каждый из которых имел свои внутренние традиции, стандарты и процессы.

- Изменение отношений с клиентами – вероятно, наиболее значимый фактор. Высококонкурентная среда обострила требования покупателей к качеству продукции (поставки): прежде всего, к индивидуальности подхода, срокам проведения сделки и услугам, сопровождающим покупку. Руководители компаний не только интуитивно, но и «долларом» начали понимать, что нужно бороться за клиента через качество и скорость его обслуживания, а не улучшения внутренних производственных процессов как таковых.

И если менеджеры-практики, погруженные в текущую работу, имели возможность осознавать такие тенденции только интуитивно, а улучшения проводить на основании традиционных взглядов на бизнес: путем реструктуризации, функциональной регламентации, найма все более квалифицированного (т.е. узконаправленного) персонала и т.д., то ученые, исследующие основы управления, смогли посмотреть на проблему «революционно».

Термин «реинжиниринг» и сама идеология перестройки бизнеса для ориентации на процессы, а не «успех» функциональных подразделений, связаны с именами двух американских исследователей в области менеджмента: Майкла Хаммера (Michael Hammer) и Джеймса Чампи (James Champy). Именно они в конце 80-х – начале 90-х годов перестали задавать менеджерам и специалистам стандартные вопросы вроде «Насколько эффективно (быстро, дешево) у Вас выполняются те или иные задачи?», а задали в корне иной вопрос: «Зачем Вы вообще производите ту или иную работу?». Результаты своих исследований они в 1993 году опубликовали в книге «Реинжениринг корпораций: Манифест революции в бизнесе».

Выводы, сделанные Хаммером и Чампи, действительно можно было на тот момент назвать революционными. Они утверждали, что:

- Подавляющая часть операции, производимых на предприятиях, не имела никакого отношения ни к обслуживанию клиентов, ни к увеличению добавленной стоимости продуктов, а только к поддержанию внутреннего функционирования организаций;

- Специалисты узкого профиля, профессионально выполняющие свои локальные обязанности, понятия не имели о качестве продуктов на выходе всей цепочки операций, частью которой они являлись (проще говоря, не существовало конкретного ответственного лица за конечный результат);

- Большую часть времени на выполнение заказов клиентов занимали внутренние трансакции: передача информации и этапов работ между отделами, согласование их результатов, многократный контроль и переделки в случаях, когда видение работы одной службы не совпадало с точкой зрения другой и т.д.

В качестве панацеи от этой пагубной ситуации Хаммер и Чампи предложили взгляд на организацию не как на совокупность служб и отделов, а как «фабрику бизнес-процессов». Само понятие «бизнес-процесс» они охарактеризовали следующим образом:

«Под «процессом» мы понимаем набор операций, которые, взятые вместе, создают результат, имеющий ценность для потребителя – например, разработку нового продукта».

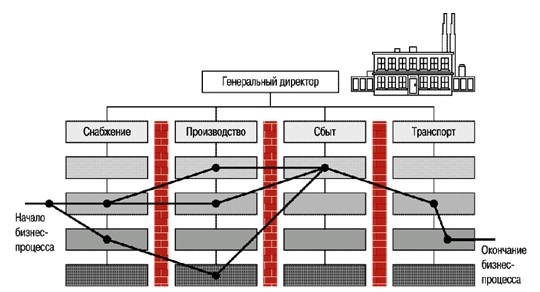

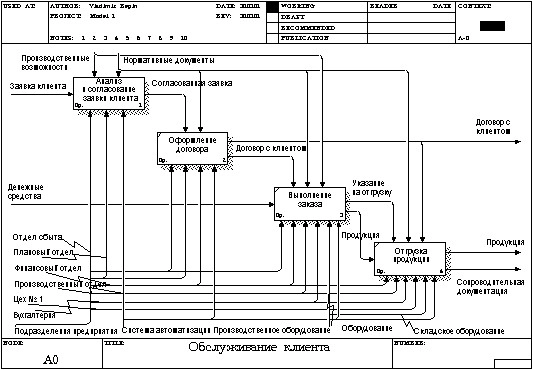

На Рисунке 1 изображен новый взгляд на предприятие, основу деятельности которого составляют кросс-функциональные, т.е. пересекающие границы функциональных служб («дымоходов» в трактовке апологетов процессного подхода), бизнес-процессы.

Рис. 1. Процессное предприятие

Отметим, что, разрабатывая свою концепцию, будущие «гуру менеджмента» опирались на практический опыт, существовавший в штабных структурах НАТО, описывавших свои регламенты в терминах процессов по технологии IDEF (о нем – чуть ниже) еще с 60-х годов. Но Хаммер и Чампи качественно развили эту идею для нужд бизнеса.

Помимо термина «бизнес-процесс» исследователи ввели еще одно основополагающее понятие своей концепции – реинжиниринг (в некоторых русских транскрипциях: реинжениринг), суть которого заключается в построении деятельности уже существующей и функционирующей организации «с нуля», но уже с ориентацией на процессы, а не отдельные замкнутые функции. Как провозгласили в 1993 году Хаммер и Чампи: «Нужно все начать заново!».

- Техника построения бизнес-процессов

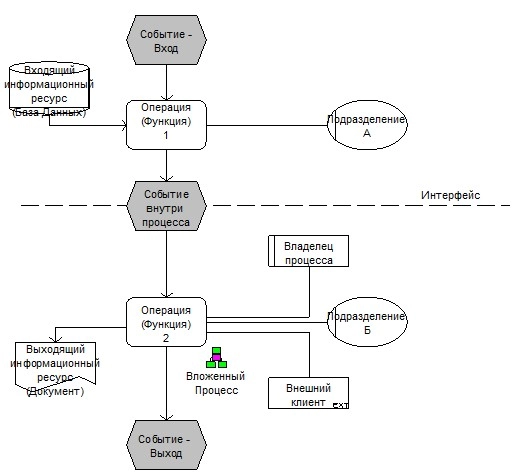

Для понимания техники построения бизнес-процессов нужно определить ряд терминов:

- Операция (функция) – простейшее действие, неразложимое на составляющие, на выходе которого образуется некоторый результат.

- Бизнес-процесс – последовательность логически связанных операций (функций), на выходе которой образуется некоторый результат.

Примечание: Разделение работ на операции и процессы определяется только требуемым уровнем детализации. Для разрешения этого вопроса в конкретных средствах описания бизнес-процессов существует такое понятие, как вложенный процесс: операция, представляемая таковой на одном уровне рассмотрения, при дальнейшей детализации уже сама по себе может являться цепочкой еще более простых операций, т.е. процессом.

- Процессный подход – взгляд на предприятие как связанное множество бизнес-процессов. Противоположностью ему является структурный (или функциональный) подход, рассматривающий предприятие как совокупность некоторых статических структур, выполняющих определенные функции.

- Реинжиниринг – перестройка (как правило, достаточно глубокая) организации путем моделирования и внедрения эффективных бизнес-процессов.

- Инжиниринг – поддержание текущего процессного управления на предприятии и постоянное совершенствование процессов.

- Вход процесса – ресурсы в любых формах (материальные, человеческие, информационные), возникшие вне данного процесса, но перерабатываемые внутри него для получения желаемого результата.

- Выход процесса — результат, появляющийся после завершения процесса: продукт, услуга, информация (как внутренние для предприятия, так и внешние).

Примечание: Так как процессов на предприятии множество и все они определенным образом взаимосвязаны, то выход одного процесса часто является входом для другого.

- Событие – некоторая ситуация, позволяющая определить, что одна операция завершена и необходимо (возможно) переходить к совершению следующей. Пример: оформление документа (операция) – документ оформлен (событие) – передача документа в бухгалтерию (операция) – документ передан (событие).

Примечание: Упрощенно бизнес-процесс можно трактовать как поток чередующихся событий и операций, ограниченный входом и выходом.

- Интерфейс – участок процесса, на котором он становится кросс-функциональным (кросс-организационным), т.е. пересекает границы одного подразделения (или предприятия).

- Владелец процесса – сотрудник предприятия, пользующийся результатом процесса и/или выполняющий большую часть работ по нему, и, вследствие этого, его контролирующий.

- Клиент процесса — сотрудник предприятия (внутренний клиент) либо контрагент предприятия (внешний клиент), пользующийся результатом процесса.

Примечание: В случае с внутренним клиентом, владелец и клиент процесса могут совпадать в одном лице.

На Рисунке 2 представлена общая схема условного бизнес-процесса с элементами, определенными выше (в формате EPC (англ. Event-driven Process Chain – Функционально-событийная диаграмма).Рис. 2. Общая схема бизнес-процесса

- Результаты инжиниринга

Комплексный реинжиниринг является достаточно сложной и иногда даже болезненной процедурой для предприятия с устоявшейся структурой и методами управления. Поэтому необходимо выделить те положительные результаты, которых можно достигнуть при его грамотном проведении. Укажем лишь некоторые (наиболее явные и значимые) из них:

- Объединение работ.

В технологиях, основанных на структурном подходе, существует, как правило, множество работ по созданию отдельного продукта, поскольку сотрудникам каждого отдела «необходимо» внести свою лепту. Процессный же подход позволяет свести воедино разрозненные участки работ и передать их в ведение так называемых ситуационных команд (caseteam), состоящих из специалистов в различных областях, но работающих вместе и под общим контролем (владелец процесса) для достижения общего и всем понятного результата. Предельным случаем этого метода является передача всех работ одному ситуационному работнику (caseworker), способному ответить за конечный выход.

- Параллелизация работ.

При структурном подходе подавляющая часть работ неизбежно выполняется последовательно, поскольку каждый этап должен быть передан от одного отдела к другому. Если же цепочка работ переосмыслена как единый бизнес-процесс, то видна его общая логика, и теперь работы, которые действительно могут идти одновременно, можно запускать параллельно, избавляясь от простоев и получая огромную экономию времени.

- Делегирование полномочий принятия решений непосредственному исполнителю

Два фактора влияют на возможность делегирования полномочий:

- Если прописана общая схема процесса, то работник даже на самом нижнем уровне представляет, какой результат ждут от него на следующем этапе в той или иной ситуации. Таким образом, он сам может принять решение о том, какие действия и когда необходимо предпринять.

- Технически реинжиниринг тесно связан с автоматизацией, которая обеспечивает ответственному сотруднику постоянный доступ к базам данным, на основе информации из которых можно принять компетентное решение, соответствующее общей ситуации в компании, без обращения к вышестоящему лицу.

- Индивидуализация результатов на основе многовариантности процессов

Фрагментация работ, свойственная структурному подходу, позволяла относительно эффективно действовать только при хорошо накатанной одномерной логике процесса, и, следовательно, производить типовые продукты. Одной из основных задач, стоявших перед новой технологией, было обеспечение клиентов наилучшим сервисом и удовлетворение их индивидуальных потребностей. Это стало возможным благодаря описанию множества возможных вариантов последовательности работ и выходов процесса в зависимости от того, какие требования предъявлял клиент.

- Выполнение работ в точке наибольшей эффективности

Видение существующего процесса на всех участках позволяет определить, где и какие работы можно выполнить наиболее эффективно, и, в соответствии с этим, выстроить новый процесс. В частности, это оказалось одним из факторов популярности такой формы сотрудничества предприятий, как «аутсорсинг» (англ. outsourcing – «передача части своих функций на сторону»). Суть ее заключается в выделении среди всех функций, выполняемых в компании, тех, что не относятся напрямую к ее бизнесу, и передача их выполнения сторонним подрядчикам, специализирующимся на данных работах, по контракту. Так компании сокращают свои накладные расходы и одновременно получают более качественный результат работ, осуществленных специалистами.

- Сокращение времени контроля и согласования

При совместной работе специалистов различных отделов над общим процессом практически отпадает необходимость согласования промежуточных этапов, так как работа «прозрачна» для всех участников. По этой же причине сокращается количество точек контроля и время прохождения каждой из них при сохранении и даже увеличении качества конечного продукта.

- Унификация контакта с внешней средой.

Клиенту, как правило, удобней и дешевле контактировать только с одним сотрудником компании, представляющим весь процесс по осуществлению сделки и отвечающим за ее результат. Структурный подход зачастую не давал такой возможности, поскольку различные работы по сделке проводились отдельно, и на каждом этапе возникал новый «ответственный», которого нужно было вводить в курс дела и налаживать с ним отношения. Для процессного же обслуживания клиентов выделяется так называемый ситуационный менеджер (case manager) – в российской практике большее распространение получили термины «клиент-менеджер» или «проект-менеджер»,- ведущий сделку от начала до конца и отвечающий за ее результат как перед собственным руководством, так и перед клиентом.

- Совмещение централизованных и децентрализованных функций

Гибкая структура процессов и постоянный доступ к необходимой информации позволяют быстро принимать решения как на верхнем уровне (по ключевым стратегическим вопросам), так и в самом нижнем звене исполнения (по оперативной ситуации), без длительной процедуры вертикальной передачи вопросов и распоряжений.

- Инжиниринг и реинжиниринг

Важным моментом является соотнесение понятий «инжиниринг» и «реинжиниринг». Некоторые специалисты предпочитают не выделять два самостоятельных термина, дабы не перегружать концепцию процессного управления «лишними» смыслами. С этим можно согласиться, но лишь до определенных пределов, а именно, до внедрения процессного управления на практике.

За любой революцией следует более стабильный этап развития и поддержания вновь созданной системы. Это верно и в отношении процессов: после коренной перестройки предприятия возникает множество других задач и форм работы с процессной структурой.

Существуют различные элементы управления процессом:

- контроль существующего процесса;

- улучшение существующего процесса;

- перепроектирование существующего процесса;

- замена процесса.

Подобная сложность заставляет отделять реорганизацию бизнеса от его перманентного ведения. Ситуация усугубляется также тем, что, если реинжиниринг – предмет, скорее, идеологический (решение о его необходимости принимается на уровне ментальности, взглядов на бизнес вообще), то инжиниринг — более технологичен, он ведется на основе конкретных процедур и средств уже после того, как процессный подход начинают рассматривать как нечто, само собой разумеющееся.

Постепенно реинжиниринг, который предлагает сломать существующую на предприятии систему и построить ее заново на основе такого революционного изменения бизнес-процессов, стал превращаться в систему управления, “обрастать” технологией, становиться на почву научного обоснования. Стали появляться соответствующие программные продукты. От реинжиниринга, как метода реорганизации бизнеса через коренную перестройку имеющихся бизнес-процессов, управленческая мысль перешла к понятию “бизнес-инжиниринг”, то есть система создания бизнеса, как инженерной науки, через проектирование и управление бизнес-процессами. В бизнес-инжиниринге во главу угла ставится процессный подход, где объектом управления являются процессы на предприятии. И в этом смысле можно считать, что реинжиниринг, как техника их преобразования, стал лишь составной частью бизнес-инжиниринга.

- Средства описания бизнес-процессов

На сегодняшнем рынке программных средств для описания и моделирования бизнес-процессов «распространенными» можно назвать две технологии:

- IDEF (англ. Integrated DEFinition for Function modeling – Интегрированное Средство для Функционального Моделирования), представленный целым рядом продуктов нескольких разработчиков (см. Таблицу 1);

- EPC (или родственная ей технология UML – Unified Modeling Language), реализованная в семействе продуктов ARIS германской фирмы IDS Scheer AG или российском «ИНТАЛЕВ: Навигатор».

В России популярно мнение, что обе группы программных продуктов логично относить к так называемым CASE-средствам (англ. Computer-Aided Software/Systems Engineering – Системы Разработки Программного Обеспечения). Это мнение, как нам кажется, основывается на том, что и IDEF, и EPC широко используются для автоматизации бизнес-процессов. Однако, в функционалах двух систем, и, соответственно, разумной практике их применения имеется существенное различие: если продукты, основанные на технологии IDEF, предназначены для описания процессов на низких машинных уровнях (т.е. следующим этапом в описании является уже создание программного кода), то EPC – это средство описания высокого, проще говоря «человеческого», уровня. Таким образом, по нашему мнению, к CASE-средствам корректно относить только IDEF-продукты, тогда как EPC – к самостоятельной технологии по методическому описанию процессов.

В задачи нашей статьи не входит анализ технических тонкостей данных систем, и мы ограничимся разбором их возможностей с точки зрения реинжиниринга. Ниже приведена Таблица 1, иллюстрирующая текущие рыночные характеристики обеих технологий: назначение функционала, основные разработчики и примеры существующих продуктов.

Таблица 1. Технологии и программные продукты по описанию бизнес-процессов

| Технология |

Назначение |

Разработчик |

Продукт |

|

IDEF |

Описание бизнес-процессов на низком уровне для кодирования автоматизированных систем |

Computer Associates |

BPwin |

|

ERwin |

|||

|

MetaSoft Corporation |

Design/IDEF |

||

|

Rational Software |

Rational Rose |

||

|

EPC |

Описание, моделирование и анализ бизнес-процессов на высоком уровне для методического проведения инжиниринга |

IDS Scheer AG |

и т.д. |

|

ИНТАЛЕВ |

|

В Таблице 2 приведен краткий сравнительный анализ технологий IDEF и EPC с точки зрения их подходов к описанию бизнес-процессов.

Таблица 2. Сравнительные характеристики технологий IDEF и EPC

| Характеристика |

IDEF |

EPC |

|

Объекты описания |

(в т.ч. информационные)

|

|

|

Формат представления данных (семантика) |

Жестко заданный стандарт |

Произвольный |

|

Число объектов на схеме |

От 2 до 8 |

Любое |

|

Логика построения процесса |

Принцип доминирования одной функции над другой |

Хронологическая последовательность выполнения функций |

|

Характеристики связей между объектами |

Определяется направлением связи (т.е. 4 типа: слева, направо, сверху и вниз по отношению к функции) + комментарии |

Определяется индивидуальными свойствами (атрибутами) связи, т.е. практически неограниченное число |

Приведем пример одного конкретного процесса – «Выполнение заказа клиента», — описанного в форматах обеих технологий. На Рисунке 3 представлена IDEF-диаграмма.

Рис. 3. IDEF-диаграмма процесса «Выполнение заказа клиента»

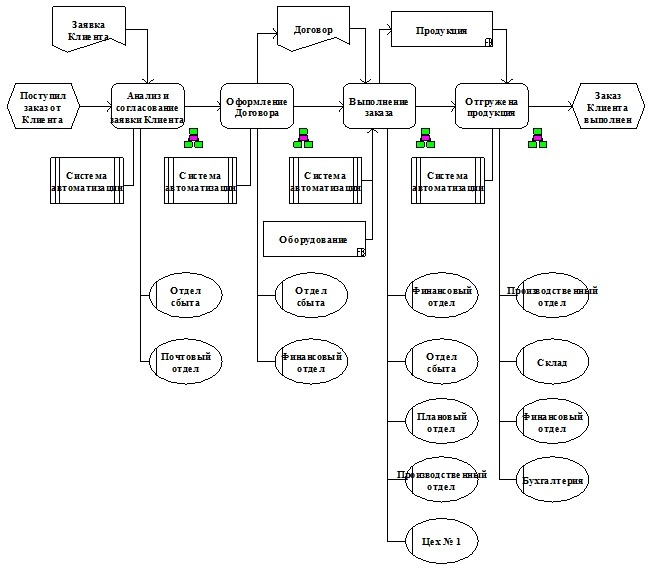

На Рисунке 4 тот же самый процесс представлен в формате событийно-функциональной диаграммы EPC.

Рис. 4. EPC-диаграмма процесса «Выполнение заказа клиента»

Понятно, что конечный результат описания реально существующего в жизни процесса, в каком бы формате оно ни производилось, будет одинаков. Однако, есть и существенные различия в техниках описания, которые позволяют по-разному рассматривать один и тот же процесс. Вот лишь важнейшие из них:

- IDEF-диаграммы более статичны, поскольку отражают структурные (иерархические) взаимосвязи между функциями, но практически ничего не говорят об их соотношении во времени. Это, с одной стороны, дает IDEF преимущество, так как в форматах EPC неочевидно, какая функция какой управляет (если только речь не идет о вложенном процессе), но, с другой, содержит и тот недостаток, что без временной взаимосвязи функций процессы чрезвычайно сложно объяснить их потенциальным участникам и, следовательно, внедрить.

- Формат IDEF-диаграмм жестко задан: можно отображать только от 2 до 8 функций на одной схеме, — что сильно сокращает степень свободы в творческом описании процессов и лишает диаграммы индивидуальности.

- Это же ограничение плюс необходимость отразить все существенные детали и свойства процесса делают IDEF-диаграммы перегруженными специфическими обозначениями – они плохо воспринимаются пользователями.

- Четко формализованный подход IDEF облегчает взаимодействие разработчиков и внедренцев прикладного программного обеспечения, поскольку техническим работникам, как правило, легче разговаривать на общем языке.

Все вышеперечисленные факторы заставляют нас сделать вывод о том, что для задач именно финансового менеджмента более продуктивным и удобным является технология EPC, на базе которой мы далее и будем строить свою работу.

Рассмотрев идеологию процессного подхода и технику построения бизнес-процессов, в следующих статьях мы расскажем об их применении в областях бюджетирования, управленческого учета, казначейства и многих других аспектах современного финансового менеджмента.

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпораций: Манифест революции в бизнесе. Пер. с англ. – СПб: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. Стр. 21.

Автор — генеральный менеджер проектов Группы компаний «ИНТАЛЕВ».

Процессный подход к управлению: дань моде или залог успеха?

Время на прочтение

13 мин

Количество просмотров 19K

Теория систем рассматривает процесс как изменение системы. Действительно, любая деятельность — это действия, направленные на достижение результата, который выражается в том, что система обретает новое состояние. С процессами мы сталкиваемся в разработке, технике, химии и даже социологии. Однако каждый из нас ежедневно является участником рабочих процессов. Как показывает опыт, нередко руководители компаний избегают автоматизации и формализации процессов, им это кажется не совсем демократичным «закручиванием гаек». А напрасно. Грамотное построение и управление процессами в компании любого профиля помогает обеспечить адекватное взаимодействие сотрудников, обусловленное ответственностью и вниманием к срокам. Процессный подход не умер — он лежит в основе множества модных теорий управления разработкой, компанией, персоналом. Сегодня мы расскажем, где встречаются процессы, как ими управлять и нужны ли они вам в принципе.

Процессный подход: от кибернетики к менеджменту

Теория процессов определяет процесс как модель поведения, которое заключается в исполнении действий. Как правило, процесс не знает о деталях реализации каждого из действий (поведения системы, которой он принадлежит). Например, в процессе согласования документа в компании заложены сроки и порядок согласования, но процессу всё равно, с какого устройства и в какой географической точке будет согласован документ. Ещё одно важное свойство процесса — это его управляемость, способность подвергаться изменениям извне.

Вообще, говоря о CRM и ERP, все привыкли слышать понятие «бизнес-процесс» и часто дискуссии сводятся к тому, чем отличается бизнес-процесс от процесса. Есть версия, что термин является калькой с англоязычного «business process» (деловой процесс) и составное слово бизнес- не несёт никакой нагрузки, кроме выделения процессов, проходящих в компаниях, из многочисленных процессов (технических, химических, биологических и проч). Собственно, с этой версией легко согласиться, вспомнив, как, например, судебный процесс называют просто процессом, откинув признак.

Мы в Рули24 накопили значительную экспертизу в процессах — фактически, вся наша система — это система управления процессами, поэтому нам было очень важно определиться, с чем же мы работаем: процессами или модными бизнес-процессами. И всё же, как нам кажется, между этими двумя понятиями есть тонкая грань, которая лежит вне пределов кибернетики, но описывается теорией организации: процесс — это совокупность повторяемых во времени с заданной периодичностью действий, имеющих точку старта и точку достижения результата, целью которого является создание ценности для внутренних и внешних клиентов. И вот тут мы упираемся в понятие внешнего и внутреннего клиента и грань становится заметной.

Бизнес — это экономическая деятельность, направленная на получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг и работ. Но ведь не каждый процесс приносит прибыль (исследовательский, благотворительный, оказания помощи социальным учреждениям). Да, есть результат (удовлетворение потребности), но не прибыль. Значит, в нашей системе описываются не только бизнес-процессы.

Например, для целей построения логики системы управления процессами Рули24 мы использовали разделение процессов на 4 основных типа. Мы уже упоминали их в посте о бизнес-процессах, однако теперь посмотрим на них с точки зрения процессов не в бизнесе, а в любой компании. Однако рассмотрим процессы на самом близком для нас примере — компании-разработчике. То есть фактически на нашем реальном кейсе.

Исследовательский процесс нацелен на поиск источников и обсуждение. Результат такого процесса заранее не определён, но по достижении ложится в основу стратегии. То есть это фактически концепция. Например, компания-разработчик (вендор) начинает искать идеи для новых фич и решений для рынка: проводятся кабинетные исследования, опросы, собирается информация, начинаются совещания и мозговые штурмы. Никто заранее не знает, что команда решит включить в новый релиз. Однако в конце исследовательского процесса появляется концепция конкретной разработки — это одновременно точка входа проектного процесса.

Проектный процесс

— это организация работ в соответствие с сетевым планом-графиком (как вариации, это диаграмма Ганта, Scrum-доска и т.д.). На этом этапе рассчитываются KPI, человеко-часы, учитывается суммарная работа. Результат определён — это продукт. В нашем случае команда разработчиков и дизайнеров приступают к реализации разработки, строго следуя этапам и срокам. В случае сдвига срока одной из подзадач сдвигаются сроки всего проекта.

Производственный процесс

— это своеобразное ветвление после исследовательского. Он может исполняться наряду с проектным или вне него. Он включает в себя бизнес-процессы с заданными маршрутами. Это больше «конвейерная» модель. Например, при разработке каждой новой функциональности или продукта проходит стандартное тестирование: регрессионное, функциональное, нагрузочное и юзабилити. Это, скорее, производственный процесс.

Информационный процесс

— процесс, параллельный трём предыдущим. Это работа с документами, согласования, оповещение персонала и проч. Он обслуживает все этапы создания блага.

Эти процессы присутствуют в любой организации и требуют ресурсов и управления. Они могут быть последовательными, параллельными, иметь точки пересечения. Важно отладить процессы в компании, чтобы достичь несколько важных целей:

- увеличение точности и скорости исполнения рутинных задач за счёт автоматизации и системы напоминаний

- рост ответственности на каждом этапе и минимизация человеческого фактора за счёт обозначения владельцев процесса, исполнителей и прозрачности контроля за ходом исполнения процесса (отлично видно в АСУ, например, нашей Рули24)

- предсказуемость конечного результата за счёт накопления базы знаний и управления ресурсами внутри проекта

- непрерывный контроль качества и создание улучшений за счёт непрерывной оптимизации процессов и их разделения

- вовлечённость всех элементов инфраструктуры и всех сотрудников за счёт грамотного планирования на основе результат предыдущих результатов.

В конечном итоге управление процессами снижает себестоимость конечного продукта, даёт экономию на высвобождении и перераспределении ресурсов, делает работу компании прозрачной, но сохраняет гибкость — всегда можно внести изменения в процесс.

Важное отступление: место процесса в системе менеджмента качества (ИСО 9001)

В стандартах сертификации системы качества ИСО 9000 одним из важнейших составляющих достижения качества является принцип процессного подхода к выполнению любых работ. Вот, что значится в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2008:

«Настоящий стандарт отстаивает применение принципа «процессного подхода» при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством выполнения их требований.

Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая в целях преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего.

Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов, направленный на получение желаемого результата, могут быть определены как «процессный подход».

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии.

При применении в системе менеджмента качества такой подход подчеркивает важность:

a) понимания и выполнения требований;

b) необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавляемой ими ценности;

c) достижения запланированных результатов выполнения процессов и обеспечения их результативности;

d) постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении.

Приведенная на рисунке модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе, иллюстрирует связи между процессами (организации — прим.авт.). Эта модель показывает, что потребители играют существенную роль в установлении требований, рассматриваемых в качестве входов. Мониторинг удовлетворенности потребителей требует оценки информации о восприятии потребителями выполнения их требований. Приведенная на рисунке модель охватывает все основные требования настоящего стандарта, но не показывает процессы на детальном уровне.»

Таким образом, стандарт рекомендует организации определить все основные виды деятельности и научиться управлять ими. В свою очередь, деятельность, использующая ресурсы, имеющая цель и результат, уже рассматривается как процесс. Причём нередко результат одного процесса служит входной точкой другого. Сам стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2008 обозначает значимыми видами деятельности компании планирование, руководство, анализ со стороны руководства, менеджмент ресурсов (в том числе персонала и инфраструктуры), управление процессами жизненного цикла продукции, проектирование и разработку, измерение, анализ и улучшение.

Процессы в Рули24 — как рулить правильно

«Всё есть процесс» — именно из этого положения мы исходили при проектировании системы Рули24. В посте о росте компаний были схемы, на которых отражены три основных группы процессов в любой компании, вне зависимости от её структуры, коммерциализации и организационно-правовой-формы.

- Руководящие процессы. Они сводятся к трём составляющим: организация, руководство, управление. Для этих процессов важно софтверно заложить грамотный процесс согласования, анализа и сбора данных.

Вот так в Рули24 выглядит процесс согласования документов: каждый из цепочки получает оповещение о действии и электронно согласует документ. При этом минимизируется человеческий фактор: владелец процесса может в любой момент увидеть, на ком произошла заминка и принять меры. Кстати, подобные процессы настраиваются в Рули в нотации BPMN, и мы не бросаем пользователя наедине с конструктором, а проектируем процессы точно, быстро и под клиента.

Вся аналитика строится в отчётах: пользователь может делать нужные ему выборки и анализировать срезы при помощи фильтров, графического, табличного представления и представления в виде шахматки.

- Основные процессы. Сильно зависят от рода деятельности компании, но почти всегда включают в себя маркетинг, снабжение, продвижение.

Для реализации этих процессов требуется целый арсенал: это и CRM, и планировщики, и календари, и диаграмма Ганта. Действия нескольких подразделений должны быть согласованы и ориентированы на конечную цель.

- Поддерживающие процессы — элементы непосредственного производства и обеспечения основной деятельности. Сюда входят управление персоналом, управление финансами, безопасностью, ИТ-инфраструктурой, бухгалтерский учёт и проч.

Поддерживающие процессы многочисленны и их важно настроить так, чтобы исключить тот же самый человеческий фактор, что и в руководящих процессах. Для этого используется комплексная автоматизация компании с учётом взаимосвязей процессов.

Кроме этого деления, есть деление, о котором сказано выше: на исследовательские, проектные, производственные и информационные процессы. Они находятся не только во взаимосвязи, но и действуют относительно любого объекта или его части.

В Рули24 механизм управления процессом включает организацию работ относительно четырёх указанных типов процессов. Каждый процесс имеет свой порядок выполнения, форму управления и ожидаемый результат. Входом и выходом процесса являются работы.

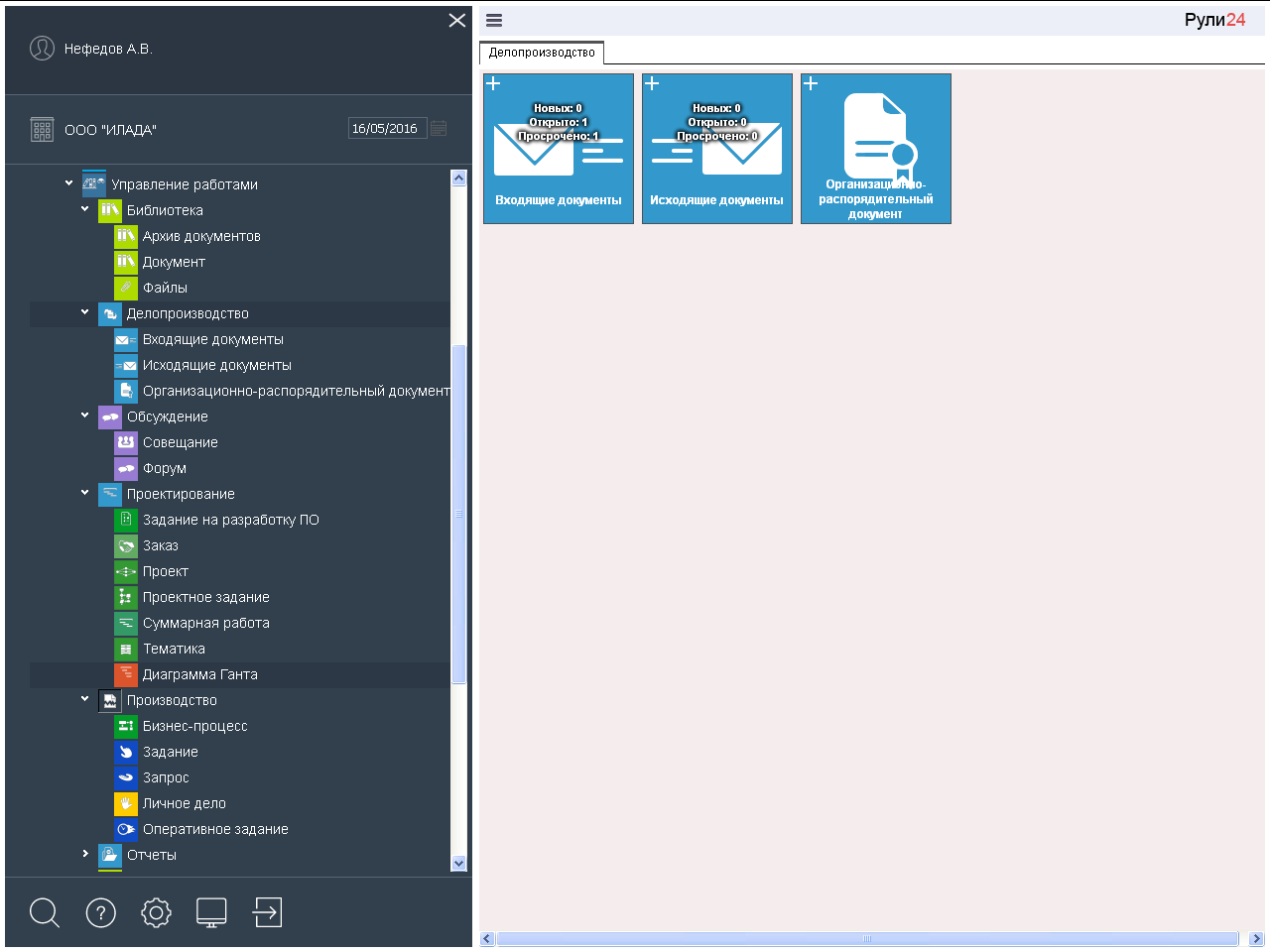

В системе представлено несколько форм управления работой. Использование той или иной формы обусловлено как спецификой различных видов деятельности, так и организационными аспектами. Работа с информационными процессами осуществляется с помощью форм управления:

- «Входящий документ» — регистрация внешних входящих документов;

- «Исходящий документ» — регистрация документов, направляемых внешним организациям;

- «Запрос» — универсальный механизм служебной переписки, не зависимо от административной иерархии взаимоотношений.

Работа с исследовательскими и поисковыми процессами осуществляется через формы управления:

- «Форум» — регистрация коллективной работы, рассылка внутренних документов, механизм обсуждений;

- «Совещание» — механизм планирования совещаний.

Работа с проектными процессами осуществляется через формы управления:

- «Тематика» — форма используется для выделения работ по определённым направлениям;

- «Проект» — форма используется для группировки работ по определённым проектам;

- «Суммарная работа» — регистрация работы общего характера, в состав которой входят работы, назначаемые конкретным исполнителям.

- «Проектное задание» — регистрация конкретного задания исполнителю по проекту.

Работы по производственным процессам регистрируются с помощью форм управления:

- «Бизнес-процесс» — в основе формы лежит описание последовательности работ для достижения определённого результата.

- «Задание» — форма, с помощью которого осуществляется организация работ и контроль исполнения, в зависимости от иерархии служебных взаимоотношений

Как мы уже сказали, входом и выходом каждого процесса является работа. Каждая работа имеет свой жизненный цикл:

В процессе выполнения работ осуществляются следующие функции:

- Создание новой работы – в результате в системе создаётся запись с описанием работы в состоянии «Внимание».

- Ознакомление с работой – работа переводится в состояние «Открыто».

- Выполнение работы – работа переводится в состояние «Активно».

- Регистрация факта исполнения – вводится дата окончания выполнения работы и отчёт по выполненной работе. Работа переводится в состояние «Выполнено».

- Закрытие работы – автор работы проверяет факт исполнения работы и переводит её в состояние «Закрыто». Если результат выполненной работы оказался неудовлетворительным, автор переводит работу в состояние «Закрыто (-)».

Если обратиться к российской разработке (и разработке их СНГ), можно встретить несколько классических CRM со встроенными бизнес-процессами, однако ни одна из них не трактует процесс как компонент каждого звена управления и производства. Мы в Рули24 отталкивались именно от ориентации на процессный подход, а не реализовывали процессы как отдельный модуль или модную функциональность.

Если вы читаете пост не ради интереса к процессному подходу, а выбираете себе CRM или подходящую систему автоматизации всех компонентов вашего бизнеса, загляните под спойлер — там наглядно представлена реализация процессов в интерфейсе Рули24.

Слайды, слайды!

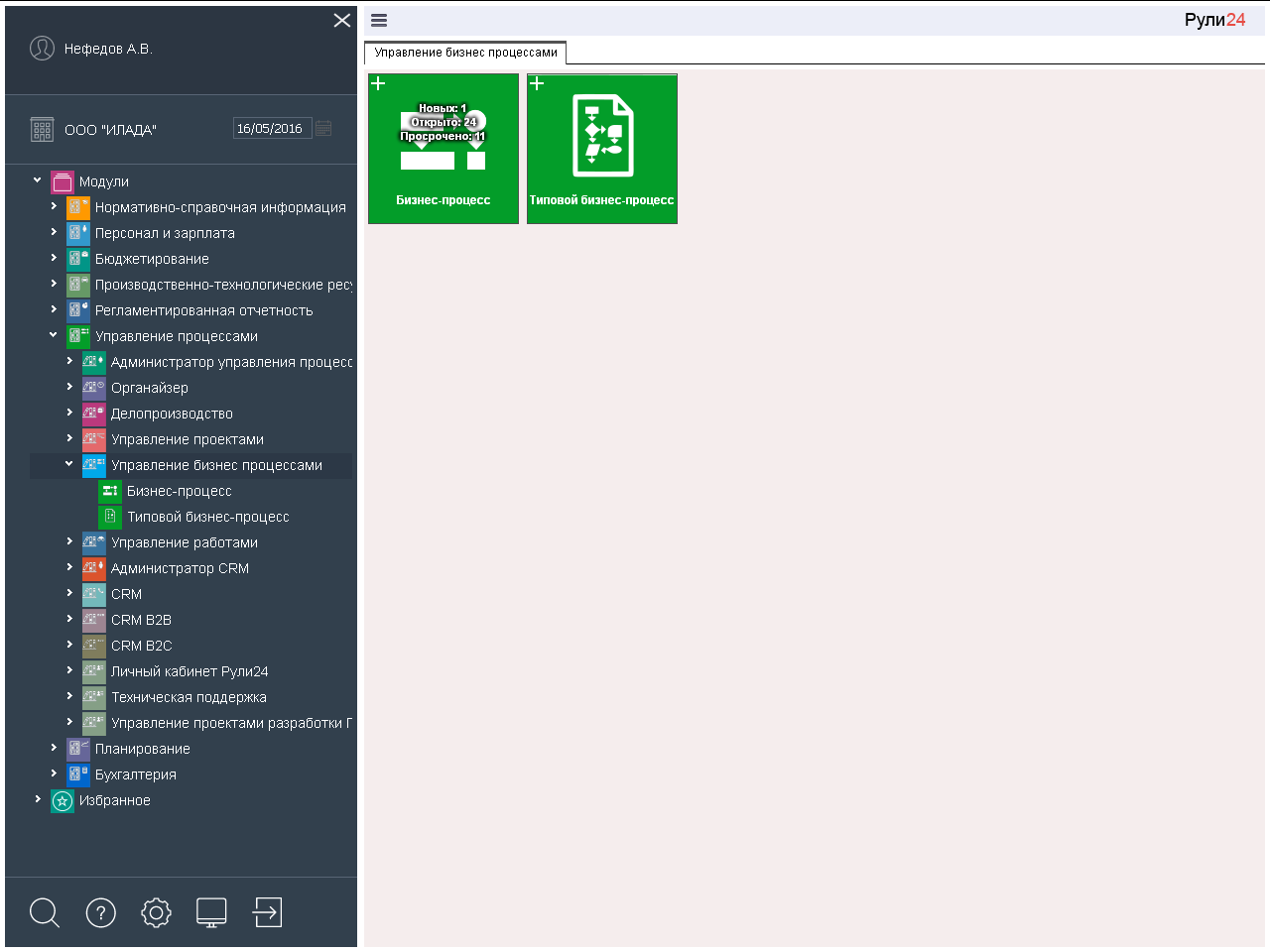

Рули24 Управление процессами – включает в себя 13 задач.

Рули24 Администратор управления процессами – позволяет настраивать виды деятельности, объекты и права пользователей.

Рули24 Органайзер позволяет вести как личный, так и коллективный тайм менеджмент. Здесь планируются и контролируются личные дела, простые производственные (задание, запросы, оперативные задания) и исследовательские работы (совещания и форумы). Планирование можно вести через свой календарь или через календарь сотрудника. Здесь же доступны различного рода файлы и электронные документы. Все виды работ доступны в папке «Мои дела», на которой виджеты отражают новые, открытые и просроченные дела.

В задаче Рули24 Делопроизводство к объектам Органайзера добавляются Входящие, Исходящие и Организационно-распределительные документы. Теперь в папке «Мои дела» доступные и эти документы.

В задаче Рули24 Управление проектами к объектам Органайзера добавляются Тематика, Проект, Суммарная работа, Проектное задание. Все эти работы можно видеть не только в Календаре, но и на диаграмме Ганта и в Планировщике. Теперь в папке «Мои дела» доступные и эти работы.

В задаче Рули24 Управление бизнес-процессами можно создавать типовые бизнес процессы и запускать и отслеживать экземпляры бизнес процессов.

В задаче Рули24 Управление работами собраны все работы из исследовательского процесса (обсуждение), из информационного процесса (делопроизводство), проектного процесса (проектирование) и производственного процесса (производство). Теперь в папке «Мои дела» доступные все работы из этих процессов.

В задаче Рули24 Администратор CRM, CRM, CRM B2B, CRM В2С добавляются Лиды, Сделки, Работы с клиентами В2В, Работы с клиентами В2С. Теперь в папке «Мои дела» доступные и работы из СRM.

Выражаясь условно, все процессы внутри организации лежат между требованиями и удовлетворённостью потребителя. И это как раз есть главный процесс производства блага (товара, работы, услуги). Рассмотрим на примере нашего клиента. Есть банк, в нём стоит Рули24, как мы шутим, в комплектации «люкс». У банка есть два типа клиентов: юридические лица и физические лица. Они предъявляют требования к продуктам: открывают счета, проводят операции, вносят депозиты. Они предъявляют требования к уровню обслуживания, желают наличия клиент-банка, мобильной версии, рассылок и т.д. Банк удовлетворяет требования, а все процессы проходят внутри системы Рули24: от бухгалтерского учёта до аналитики продуктового портфеля и системы внутренних тикетов. При этом все процессы взаимосвязаны, что позволяет сократить среднее время обслуживания и упрощает сбор бизнес-информации, на основе которой как раз и формируются новые продуктовые предложения.

Однако система управления процессами в компании нужна не только таким махинам, как банки, но и практически любой компании. Для более глубокого осознания процессного подхода можно применить так называемый цикл Деминга-Шухарта «Plan — Do — Check — Act» (PDCA). Это «планирование — действие — проверка — улучшение действия». Использование этого цикла позволяет постоянно реализовать непрерывное улучшение процессов, направленное на повышение эффективности работы организации. Эта концепция нашла глубокое отражение при разработке xRM Рули24. Вот так выглядит объёмная модель управления, которая лежит в основе идеи всей системы. Если представить модель интерактивной, становятся понятны взаимосвязи и пересечения всех компонентов.

Форма описания процессов ниже напоминает PERT- диаграмму, т.е. сетевой план-график. Разница в том, что не все работы могут в конкретной реализации производственного процесса выполняться, в зависимости от условий «перекрёстка». Кроме этого, каждая работа может доопределяться (в некоторых своих атрибутах) в зависимости от условий в описании процессов. Но, как мы помним, процесс не знает о реализации процедур и инструкций внутри него.

Итак, мы определились с моделью и составим примерный чек-лист для управления процессами в вашей компании.

- Атомизируйте процессы. Каждый процесс должен быть самостоятельной регламентированной единицей, тогда вам будет легче управлять компанией в целом. К тому же, в случае организации автоматизации компании как сочетания множества мелких процессов, проще выявить и исправить слабое звено, нет необходимости вмешиваться в масштабные процессы. А это здорово экономит время и не позволяет работе встать.

- Структурируйте процессы. Каждый процесс должен иметь владельца, ответственных, точки входа и выхода, процедуры внутри, цель и результат. У процесса должны быть определены параметры времени и метрики его благополучного/неблагополучного завершения. Это только со стороны кажется бюрократией — человеческий мозг быстро адаптируется к удобству автоматизации, к тому же получает дополнительный «бонус»: не нужно держать в голове все дела, напоминания и оповещения сделают работу за менеджера.

- Связывайте процессы — только так получится эффективная модель управления. Связи и зависимости между атомизированными процессами позволят собрать максимум информации о лидах, клиентах, результатах работы и проч, а саму деятельность упорядочить и значительно ускорить.

- Используйте набор инструментов управления процессами (отчёты, воронки, диаграмму Ганта, планы). Это позволит оперативно выявлять проблемные зоны и вносить изменения.

- Непрерывно работайте с процессами, улучшайте их. Даже если в одном месте соберутся лучшие эксперты отрасли, вашей компании и разработчики Рули24, создать идеальный процесс и наладить управление не получится. После очередной итерации необходимо пересмотреть параметры процесса, проанализировать его ход и результат, сопоставить с ожиданиями. после нескольких обкаток получится создать максимально притёртые процессы—«шестерёнки», которые без преувеличения помогут работать вашей компании как часам.

- Включайте в процессы поставщиков, контрагентов, совместителей, фрилансеров. Чем больше элементов вы учтёте, тем подконтрольнее будет ваша компания для вас. Большинство систем автоматизации бизнеса (и Рули24 не исключение) открыты для подключения внешних агентов, но эта возможность редко используется. Нужно помнить, что значимы все, от кого зависит результат.

- Рисуйте процессы на бумаге, исправляйте в рабочих группах, распределяйте ресурсы. В систему автоматизации бизнеса вносить внятный процесс с однозначными узлами, этапами и переходами.

«Кому вы это сейчас рассказываете? У меня небольшой бизнес, ребята на ладони, какие процессы!» — наверняка часть из читателей Хабра подумает именно так. Заверяем вас, вы не правы. Менеджмент компании начинается не с первого дня её существования, а с зарождения самой идеи создания таковой. И именно на этом этапе формируются первые процессы. Начните с малого — автоматизируйте первичные связи и действия, затем наращивайте автоматизацию вместе с ростом управления. Тогда, когда компания вырастет и поток обращений или клиентов станет ощутимым, у вас не возникнет бардака и потребности в его автоматизации. Ведь, как неоднократно здесь шутили коллеги-crm-щики, автоматизированный бардак остаётся бардаком.

Понятие процессного подхода используется в бизнесе уже почти 40 лет: с 80-х годов 20 века. В основе этого подхода лежит понимание работы любой компании как набора процессов. При этом каждый из них повышает ценность создаваемого на предприятии продукта (товара или услуги) для клиента.

Потребитель – не всегда внешний по отношению к компании субъект. Например, для службы техподдержки основная задача – быстро обрабатывать запросы от сотрудников, у которых проблемы с работой оборудования. А ценность, создаваемая отделом кадров – это квалифицированные кадры, высокая мотивация и лояльность персонала.

Почему возник процессный подход к управлению?

Причиной появления процессного подхода стало преобладание предложения над спросом. Дефицит закончился, покупатели стали разборчивы, и чтобы что-то продать, сначала надо убедить клиента это купить. Клиентоориентированность стала тем фактором, который заставил многие компании “развернуть” свою деятельность на 180 градусов, поставив в центр интересы клиента.

Функциональный, процессный и ситуационный подход

Существует 3 подхода к управлению предприятием:

- Функциональный. Компания делится на отделы, каждый решает свои задачи. В основе работы отдела лежит план, который спускается сверху.

- Процессный. Вся работа рассматривается как набор процессов, в том числе сквозных (проходящих через несколько отделов). В основе работы предприятия – обеспечение быстрого и бесперебойного протекания всех процессов, что должно в итоге сделать клиентов более довольными теми товарами и услугами, которые компания им предлагает. Когда в центре всей работы такая установка, это и называется клиентоориентированностью.

- Ситуационный. Работа предприятия, каждого его отдела рассматривается как ответ на имеющуюся ситуацию как внутри компании, так и на рынке.

Из этих подходов функциональный – самый традиционный и понятный. Однако он “неповоротлив” и плохо приспособлен к изменениям.

Ситуационная модель даёт менеджеру больше всего инструментов для управления, помогает принимать почти любые решения, если они хорошо соотносятся с текущей ситуацией. Однако здесь легко потерять контроль над действиями менеджеров.

Процессный подход – это “золотая середина”. Он помогает наладить работу компании так, чтобы регламенты существовали, но при этом работа всех работников была направлена на создание результата, который будет оценен клиентом и повысит конкурентные позиции предприятия.

Как выглядит процессный подход в менеджменте?

У него 4 характеристики.

- Выделенный бизнес-процесс, имеющий “вход” (например, заказ клиента) и “выход” (подтверждение от клиента, что проблема решена, или что заказ ему доставлен), а также участников и схему, по которой он проходит.

- KPI (ключевые показатели эффективности) бизнес-процесса. Это не только затраченное время, но и оценка, которую выставляет клиент. Она помогает понять, насколько достигается главная цель – удовлетворённость потребителя.

- Владелец – сотрудник, ответственный за успешное прохождение. Например, руководитель службы поддержки – владелец всех процессов, которые касаются обращений клиентов.

- Регламент – это та самая схема, по которой процесс проходит, а также набор правил, исполняемых участниками.

Цели процессного подхода

Цели этого подхода – следующие:

- Увеличение количества горизонтальных связей, снижение количества вертикальных. Сотрудники сами выстраивают цепочки взаимодействия друг с другом, руководитель контролирует это, но не участвует, когда это не нужно.

- Уточнение зон ответственности. В каждый момент времени задачу решает конкретный работник. У процесса один владелец, который отвечает за него в целом.

- Снятие противоречий между подразделениями. Задача каждого отдела – назначить на бизнес- процесс специалиста, квалификация которого поможет справиться с конкретным этапом задачи.

Но главной целью процессной модели становится создание ценности для клиента. Работа любого отдела признаётся эффективной, только если он повышает эту ценность. И этого не заменят никакие высокие показатели.

Что даёт процессный подход в организации

Он решает несколько проблем, характерных для традиционного управления.

- Разнонаправленные интересы подразделений компании, конкуренция за финансирование. Процессный подход превращает разные подразделения в части одного процесса, их усилия объединяются совместно выполняемыми задачами и общими целями.

- Медленное вертикальное взаимодействие: задание от гендиректора до рядового сотрудника проходит через несколько руководителей меньшего порядка. Сложное горизонтальное взаимодействие: оно часто требует руководителя, который по просьбе работника А даёт задание работнику Б. Внедрение процессного подхода делает возможной прямую передачу задачи, руководители лишь согласуют такие действия.

- Зоны неопределённой ответственности. У бизнес-процесса есть владелец, а при традиционном подходе на стыках подразделений компании возникают зоны, в которых непонятно, кто конкретно обязан решать вопрос, или кто ответственен за задержки, недовольство клиента.

Внедрение процессного менеджмента помогает глубже наладить взаимодействие между отделами, устранить барьеры между ними, контролировать, на каком сотруднике и в каком отделе процесс “зависает”, ускорить коммуникацию.

Функции процессного подхода

Первая его функция – регламентация. Руководитель определяет входы/выходы процесса (например, поступление заявки и отправка заказанной продукции покупателю). Определяется владелец и участники, создаётся регламент (набор участников, схема движения, правила). Это помогает выделить конкретный бизнес-процесс отдельно от всей другой работы компании.

Функция контроля – это возможность в любой момент уточнить текущий статус процесса, узнать, кто из сотрудников сейчас этим занимается, сколько времени каждый из предыдущих участников потратил на решение задачи.

Наконец, функция мотивации осуществляется через сбор данных о KPI сотрудников, степени активности их участия. Таким образом удаётся связать личные интересы сотрудников (увеличение зарплаты, повышение в должности) с интересами компании: быстрое и бесперебойное прохождение бизнес-процессов, создание дополнительной ценности для клиентов, помогающее занять более высокие позиции на рынке.

Примеры процессного подхода

Распространена ситуация, когда руководитель высокого уровня (генеральный директор) принимает решения по большинству вопросов. С ростом предприятия загрузка на него чрезмерно возрастает. С помощью процессного подхода было решено перенести часть ответственности на более низкие уровни. В итоге расширенные полномочия получили руководители отделов, которые стали владельцами бизнес-процессов.

Ещё больше помогает введение сквозных процессов, например от получения заявки до отгрузки товара. Когда работа всех сотрудников и подразделений компании, обслуживающих конкретную задачу, рассматривается как единое целое, появляется возможность обнаружить “узкие” места, то есть отделы/сотрудников, замедляющих работу. Принятие точечных мер помогает повысить скорость процесса и сделать клиента более довольным.

Преимущества процессного подхода

Он помогает увеличить производительность труда, экономит много времени на вертикальных и горизонтальных коммуникациях. Каждый сотрудник получает конкретный набор задач с чёткими сроками, их быстрое выполнение повышает ему KPI.

Контроль также упрощается, компания работает более прозрачно. Регламенты бизнес-процессов помогают видеть, как в реальности работает компания, и находить способы модернизации.

Качество продукта повышается уже благодаря тому, что это ключ к увеличению ценности предложения компании для клиента, которое является главной задачей процессного подхода. Регламенты обеспечивают соблюдение правил работы.

Взаимодействие между отделами также улучшается и ускоряется, поскольку сотрудникам разных подразделений приходится постоянно работать друг с другом в рамках повторяющихся процессов.

Внедрение процессного подхода

При всех его преимуществах, внедрение требует выполнения нескольких условий.

Первое – донесение до сотрудников, в особенности менеджеров, необходимости перехода на новую модель управления. Если осознание того, что это нужно делать, у них отсутствует, все усилия могут не дать результата.

Далее, компания должна быть готова к изменениям в структуре управления и организации деятельности. Очень часто все согласны на словах, но когда доходит до частных случаев, у сотрудников возникает сопротивление, нежелание уходить от привычной схемы управления “директор” – “заместитель” – “подчинённый”.

Регламентация бизнес-процессов – ещё одна непростая задача, которая почти всегда связана с их корректировкой, пусть даже не всех сразу: начинать можно с самых простых или часто повторяемых Но на первом этапе крайне важно создать регламент того, как всё происходит на данный момент, пусть даже нынешняя схема не идеальна.

Детальное описание того, как всё работает сейчас, позволяет понять: кто какие задачи выполняет, какими данными обмениваются сотрудники и в каком формате, как происходит взаимодействие между разными отделами. Нередко выясняется, что за получением информации сотрудникам приходится лично отправляться в соседний отдел или направлять туда письмо. А если предоставить онлайн-доступ к данным, эта проблема решится, и ненужные потери времени исчезнут.

Лишь имея представление о реальной картине, можно искать пути для дальнейшей модернизации.

Ошибки допускаются и при попытках связать бизнес-процессы с привычными показателями эффективности разных отделов и сотрудников. Как правило, новый подход предполагает пересмотр тех принципов, которые использовались ранее, и всей системы показателей эффективности. Например, количество обработанных заявок для службы поддержки или число закрытых сделок для отдела продаж не всегда могут оставаться параметрами оценки его эффективности при процессном подходе, поскольку на эти показатели оказывают влияние и другие подразделения. То есть, оценивать нужно работу всей цепочки, а для отделов и сотрудников корректировать принципы оценки.

Когда бизнес-процессы регламентированы, часто происходит понимание того, что они проходят по схемам, далёким от идеала. Наступает время составления новых регламентов, которые помогут ускориться, исключить лишние и повторяющиеся этапы, а также участие тех сотрудников, без которых можно обойтись.

Затем уже дело доходит до автоматизации, чаще всего для этого используются системы BPM. Они помогают “дирижировать” всеми участниками одного процесса, выстраивать быструю коммуникацию, контролировать эффективность работы каждого сотрудника. BPM-системы хорошо показывают себя, когда нужно организовать сквозные процессы, затрагивающие несколько отделов компании.

На роль BPM-системы для внедрения процессного подхода хорошо подойдут Low-code платформы, такие как Comindware Business Application Platform.

Закажите демо, и узнайте, как решения на базе платформы Comindware Business Application Platform помогут внедрить процессный подход в вашей компании.

Заказать демо

Елена Гайдукова, маркетолог-аналитик. Работает в сфере BPM и автоматизации процессов с 2014 года. В настоящее время является бренд-менеджером решений на базе Comindware Business Application Platform.