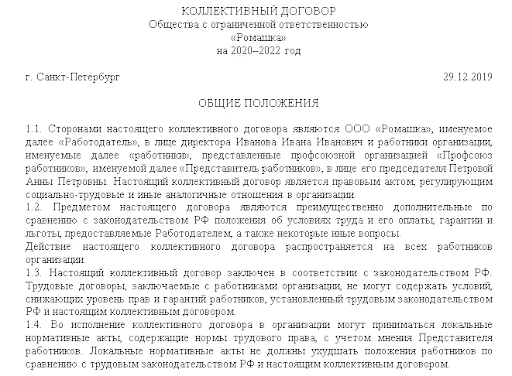

Этот документ заключается между работниками и работодателем, с учетом их интересов, для регулирования трудовых отношений в компании или у ИП. Данное соглашение не является обязательным и заключается по инициативе обоих сторон. Но если документ в компании есть, то его нужно соблюдать.

В соответствии со ст. 27 ТК РФ заключение коллективного договора — это одна из форм социального партнерства. А это значит, что обязать компанию и сотрудника создавать и подписывать этот документ никто не может, а его отсутствие не предполагает ответственности.

Коллективный договор может заключаться в компании в целом — и тогда его действие будет распространяться на всех сотрудников. Но также договор может заключатся и отдельно в филиалах компании, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях — в этом случае документ имеет отношение ко всем сотрудникам соответствующего подразделения.

Зачем нужен коллективный договор

В трудовых отношениях возникает множество вопросов, которые требуют отдельной проработки. Эти вопросы могут касаться мотивации, материальной поддержки сотрудников, системы оплаты труда и др. Коллективный договор помогает внести ясность во все детали взаимоотношений работодателя и работника, позволяет компании и ИП соблюдать требования трудового законодательства и защищать интересы сторон.

Так, например, в коллективном договоре может быть закреплен порядок индексации зарплаты, установленный конкретной компанией. А именно вопросы по периодичности, величине индексации и части зарплаты, которая будет индексироваться.

На коллективный договор удобно ссылаться при составлении трудового договора, когда нужно прояснить вопросы премирования в компании. То есть вы можете написать в трудовом договоре, что премии выплачиваются в соответствии с коллективным договором, а в коллективном договоре сделать отсылку к Положению о премировании.

Коллективный договор заключается между:

- работниками в лице их представителей (профсоюз или иные представители, избираемые в соответствии с Трудовым кодексом);

- работодателями в лице его представителя (ИП, руководитель компании, руководитель представительства, филиала и иного обособленного структурного подразделения).

В основе любого коллективного договора лежат базовые принципы:

- равноправия сторон и учета их интересов;

- соблюдения трудового законодательства;

- свободы выбора при обсуждении содержащихся в договоре пунктов;

- возможности обеспечения принимаемых обязательств (поскольку существует ответственность за нарушение условий коллективного договора).

Содержание коллективного договора

Ст. 41 ТК РФ устанавливает, что содержание и структура коллективного договора определяются сторонами, при этом в ней приводится примерный перечень вопросов, по которым в коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и компании или ИП. При этом стороны вправе расширить или, наоборот, сузить объем пунктов.

Так, в частности, можно включить обязательства по следующим вопросам:

- формы, системы и размеры оплаты труда;

- выплата пособий, компенсаций;

- система регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции (индексация), выполнения показателей, определенных коллективным договором;

- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;

- рабочее время и время отдыха;

- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;

- соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества;

- экологическая безопасность и охрана здоровья;

- гарантии и льготы работникам, которые совмещают работу с обучением;

- оздоровление и отдых работников и членов их семей;

- частичная или полная оплата питания работников;

- контроль за выполнением коллективного договора и т.д.;

- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;

- другие вопросы, определенные сторонами.

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.

Минтруд утвердил макет коллективного договора, но он носит рекомендательный характер для тех, кто занимается его разработкой.

Сроки действия коллективного договора

Документ вступает в силу:

- либо со дня его подписания обеими сторонами;

- либо со дня, установленного самим коллективным договором.

В ст. 43 ТК РФ уточняется, что коллективный договор заключается на срок не более 3-х лет. Но его можно продлевать — так же на срок не более 3-х лет.

Сроки действия коллективного договора сохраняются в ситуации смены формы собственности (в течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственности), при реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения (в течение всего срока реорганизации) и при ликвидации (в течение всего срока проведения процесса).

Важно и то, что при реорганизации или смене формы собственности любая сторона вправе направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего.

В чем опасность коллективного договора для работников

Коллективный договор: чем он опасен для наемного персонала

Еще несколько лет назад коллективные договоры между работодателями и персоналом были редкостью. Сейчас же этот документ входит в число практически обязательных локальных нормативных актов на любом предприятии. В нем, в частности, перечисляются всевозможные льготы, на которые могут рассчитывать сотрудники. И оплачивает их естественно работодатель.

Но в коллективном договоре речь идет не только о преимуществах, но и об обязанностях сотрудников. Соблюдать условия коллективного договора обязаны все, кто его подписал: работодатель, непосредственно работники и их представители — работники профсоюза.

Что собой представляет коллективный договор?

Коллективный договор — это не просто перечень льгот и привилегий для работников. Это инструмент для решения споров и конфликтов между работодателями и персоналом, определения прав и обязанностей каждой из сторон. Участие в обсуждении может принять любой из сотрудников компании. Работодатель готовит окончательную редакцию договора, руководитель ставит свою подпись. Далее коллективный договор обязаны соблюдать все участники трудовых отношений.

Важно отметить, что при подготовке договора важно учитывать статьи главы VII ТК РФ. Здесь же описана процедура заключения договора, внесения корректив при необходимости.

В соответствии со ст. 40 главы VII ТК РФ сторонами по коллективному договору является непосредственно работодатель и его наемные работники. Интересы последних представляют профсоюз или наиболее инициативные сотрудники. От работодателя подпись под договором ставит директор/гендиректор. Как вариант, подписать коллективный договор может один из заместителей руководителя, которому поручена работа по подготовке документа.

Нередки ситуации, когда руководитель и наемные работники не могут согласовать положения коллективного договора. Если разногласия не удается урегулировать в течение 3-х месяцев, стороны ставят под ним подписи. Но непосредственно в документе необходимо обозначить все не урегулированные разногласия. По этим пунктам можно продолжать переговоры. Спорные пункты по мере разрешения конфликтов переносят в договор. Но важно учитывать, что те пункты коллективного договора, которые удалось согласовать до подписания, обязательны к исполнению всеми сторонами.

Договор заключают максимум на три года. Основание — ст. 43 ТК РФ. И он действителен, начиная с того дня, как под ним поставлены подписи. Действие договора не прекращается при любых реорганизациях компании-работодателя. Ее можно, например, переименовать, объединить с иным юрлицом, перерегистрировать из АО в ООО или закрыть.

Пункты коллективного договора

Содержание коллективного договора законодательно не регламентируется. Работодатель и наемные работники решают, из каких пунктов он будет состоять. Но, как показывает практика, чаще всего в коллективном договоре оговаривают:

- порядок оплаты труда: сдельная оплата, окладная и т. д.;

- порядок различных выплат помимо заработной платы;

- периодичность индексации, процент повышения зарплаты и т. д.;

- периодичность направления сотрудников на курсы повышения квалификации или переобучения;

- продолжительность рабочего дня и перерывов на обед и отдых;

- продолжительность ежегодного отпуска. Также можно оговорить, кому полагаются дополнительные отпуска, какой продолжительности;

- организация питания на предприятии и т. д.

Важно отметить, что работодатель не имеет права предлагать работникам худшие условия, чем те, что обозначены в ТК РФ и иных нормативных актах, включая ведомственные. Но он может увеличить стандартный ежегодный отпуск с 28 до 35 дней и т. д. Может вводить и иные выплаты, вообще не обозначенные в ТК РФ, например, компенсировать расходы на занятия спортом или питание во время обеденного перерыва и т. д.

Работники могут вносить свои предложения, а работодателю остается принимать их или отклонять.

Коллективный договор составлен. Что дальше?

Руководитель и представители рабочего коллектива подписали договор. Но этот документ — не только локальный нормативный акт. Его необходимо зарегистрировать в комитете (комиссии, департаменте и т. д.), который в данном муниципалитете занимается решением трудовых вопросов. Начиная с этого момента, все стороны по договору обязаны соблюдать его пункты.

Орган власти не просто принимает договор к сведению, а контролирует его соблюдение. Контролеры могут затребовать любую информацию у работодателя и представителей профсоюза. На формирование ответа дается один месяц.

В соответствии со ст. 43 под действие договора подпадают все сотрудники ЮЛ или ИП. Обязанность работодателя выполнять взятые на себя обязательства указана в ст. 22 ТК РФ.

Что будет, если не соблюдать коллективный договор?

Как уже подчеркивалось ранее, коллективный договор полностью определяет взаимоотношения между работодателем и наемным персоналом. И если какая-либо из сторон будет нарушать положения соглашения, компания не сможет полноценно работать.

Например, если в договоре указано, что к отпускным полагается премия в размере 100%, а ее не выплачивают, работники могут массово заявить об увольнении. Если же работники самовольно сократят рабочий день на пару часов, работодатель имеет право заявлять о нарушении трудовой дисциплины. Он будет сначала выносить выговоры, а потом и увольнять нарушителей. Но одновременно будет страдать производственный процесс. Компания не сможет полноценно исполнять свои обязательства перед партнерами.

Чтобы и работодатель, и работники соблюдали положения коллективного договора, в законодательстве предусмотрены наказания для тех, кто не выполняет свои обязательства. Основание — ст. 55 ТК РФ.

Штрафы

Если кто-либо нарушает положения коллективного договора, его оштрафуют в соответствии со ст. 5.31 КоАП РФ. Данная статья предусматривает вынесение предупреждений. Если работодателя оштрафуют, то на 3-5 тыс. рублей.

Формально сумма наказания невелика. Но нарушения пунктов коллективного договора бывают множественными. И штрафовать будут за каждый факт несоблюдения соглашения.

Важно отметить, что КоАП РФ предусматривает наказание не только за нарушение положений уже подписанного договора, но и отказ от участия в переговорах по его заключению или проведения примирительных процедур. Работодатель же при наличии массовых нарушений со стороны работников при заключении нового договора может заявить о сокращении объема льгот и ужесточении наказаний за нарушения.

все статьи

Коллективный договор организации

Чем он интересен работодателю и как его правильно составить

Ольга Свистунова

юрист

Чтобы поощрить сотрудников за хорошую работу, работодатель оплачивал им абонементы в тренажерный зал, и на эту сумму уменьшил налогооблагаемую базу. Налоговики не признали расходы на спортивные абонементы, оштрафовали работодателя и доначислили налог. По закону списать поощрения в расходы можно только в одном случае — когда между работодателем и сотрудниками подписан коллективный договор.

Этот документ полезен обеим сторонам: у работника возрастает уверенность в обещанных гарантиях; а у работодателя ― в мотивации и лояльности сотрудников. Рассказываем, как составить и заключить такой договор.

Что такое коллективный договор

Коллективный трудовой договор ― это договор между трудовым коллективом и работодателем о правах и обязанностях сторон. В документе можно прописать условия, не затронутые Трудовым кодексом. Главное, чтобы они не противоречили закону и не ухудшали права работников, гарантированные законодательством.

НЕЛЬЗЯ

- выплачивать зарплату реже двух раз в месяц

- установить рабочую неделю длиннее 40 рабочих часов

- установить зарплату меньше МРОТ

МОЖНО

- установить выплату еженедельно

- увеличить продолжительность отпуска

- подключить программу добровольного медицинского страхования

Работодатель может зафиксировать в документе увеличенный размер оплаты труда, выплату пособий и компенсаций, улучшенные условия и охрану труда работников. Расходы на поощрения работодатель может учесть при исчислении налога на прибыль. Например, если бесплатные обеды для сотрудников прописаны в коллективном договоре — их можно зачесть, как расходы по обычным видам деятельности. А если коллективного договора нет, работодатель оплачивает обеды из собственной прибыли.

Многие компании обходятся без коллективного договора, но есть ситуации, когда заключить его необходимо.

ПРИМЕР: Сотрудники регулярно просят повысить зарплату, в противном случае грозят массовым увольнением или забастовкой. Чтобы погасить конфликт, работодатель выслушивает пожелания работников и объясняет финансовые возможности предприятия. Во время переговоров стороны принимают компромиссное решение, например, индексировать зарплату раз в год на 10%. Решение закрепляют документально — стороны подписывают трудовой договор. Если в дальнейшем работники вновь будут настаивать на повышении зарплаты сверх договоренности, их требования будут признаны безосновательными.

Кто может стать инициатором составления документа. Коллективный договор заключают по письменному предложению одной из сторон. Работодатель может самостоятельно составить текст документа и согласовать его с коллективом. Или работники предлагают работодателю перечень условий, которые они хотят включить в документ.

Если в течение трех месяцев стороны не достигли консенсуса по некоторым пунктам, в договор вносят только согласованные условия и одновременно составляют протокол разногласий — ст. 40 ТК РФ. Коллективный договор распространяет свое действие на всех сотрудников организации, даже на новичков, которых приняли на работу позже его заключения

Какую ответственность понесет работодатель, если откажется заключить договор или не выполнит принятые договоренности. Работодатель не может игнорировать предложение работников — заключить коллективный договор. Если работники обратятся в Трудовую инспекцию, работодателя оштрафуют на сумму от 1000 до 3000 ₽. Если работодатель откажется заключать коллективный договор и не приведет веских доводов для отказа, он заплатит штраф от 3000 до 5000 ₽. После уплаты штрафа Трудовая инспекция обяжет работодателя заключить коллективный договор.

Когда коллективный договор заключен, стороны обязаны выполнять его условия. Если работники пожалуются в Трудовую инспекцию, что работодатель нарушает договоренности, ему грозит штраф от 3000 до 5000 ₽. А если нарушения касаются индексации зарплаты, принятой трудовым договором, — работодателя оштрафуют на сумму от 30 000 до 50 000 ₽.

Зачем заключать коллективный договор

Польза для работодателя. Премии, доплаты, надбавки и социальные гарантии, которые зафиксированы в коллективном договоре мотивируют сотрудников работать лучше, увеличивают производительность труда, избавляют от текучести кадров. Коллективный договор помогает работодателю сэкономить на налогах. Премию, которую работодатель выплатил сотруднику по своей инициативе, нельзя учитывать при исчислении налога на прибыль. А если премия прописана в коллективном договоре, то расходы на ее выплату уменьшают налогооблагаемую базу. Такие суммы бухгалтер проводит, как расходы по обычным видам деятельности.

ПРИМЕР: В коллективном договоре прописано, что компания выплачивает единовременное вознаграждение за выслугу лет — 30 000 ₽ за 10 лет непрерывной работы. В бухгалтерском балансе премию проводят по счетам: Дебет 20 (08, 23, 25, 26, 29, 44) Кредит 70. Сумму в 30 000 ₽ исчисляют за счет расходов по обычным видам деятельности и включают в стоимость основного средства.

Документ помогает избежать конфликтов с персоналом, потому что стороны предварительно договорились, какие условия внести в документ. Еще можно прописать условие, запрещающее работникам выдвигать дополнительные требования к работодателю, которые не указаны в действующем договоре. Например, в договоре написано, что работодатель компенсирует мобильную связь сотрудникам, которые выполнили план. Через полгода работники посчитали, что это условие несправедливым и выдвинули дополнительное требование, компенсировать мобильную связь всем работникам предприятия. В этом случае работодатель не обязан идти на поводу работников и удовлетворять их требования.

Если не удается решить конфликт, проводят примирительные процедуры. В 3 дня создают примирительную комиссию из представителей работодателя и работников: по 3–5 человек с каждой стороны. Комиссия изучает конфликт и выносит решение, действительно ли права работников были нарушены. Если комиссия не может разрешить спор, стороны обращаются к посреднику ― независимому специалисту или в трудовой арбитраж. Например, в Москве действует «Трудовой Арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров», в Татарстане — «Лига Медиаторов Поволжья».

Чтобы подстраховаться от завышенных обязательств, работодатель может изначально предложить работникам минимальные льготы. Например, премировать не всех работников, а только лучших — чьи показатели отвечают критериям KPI — ключевым показателям эффективности, к ним относятся, например, число продаж за месяц, процент повторных продаж, допустимый лимит выбракованных изделий. Или в коллективном договоре закрепляют льготы за определенной категорией работников.

ПРИМЕР: В договоре можно прописать, что в случае ликвидации компании или сокращении штата, работники, проработавшие в организации 10 лет и более, получат выходное пособие за три месяца, вместо двух, положенных по закону.

Польза для работников. Работники сами решают, какие условия они хотят включить в документ. Когда составляют договор, в первую очередь учитывают интересы работников, и только потом — интересы работодателя.

Когда договор подписан, работники уверены в своих гарантиях, так как улучшенные условия труда зафиксированы в документе. Кроме того, коллективный договор надежнее защищает права работников, чем трудовой — отстаивать права легче коллективно, чем в одиночку.

Как составить и зарегистрировать коллективный договор

Как составить коллективный договор. Закон не устанавливает обязательной формы коллективного договора. Компания может использовать макет, рекомендованный Минтрудом. А может составить документ произвольно, опираясь на положения Трудового кодекса или рекомендации Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В документе указывают наименования сторон, от имени которых заключен коллективный договор; срок действия; порядок изменения и продления; гарантии в части оплаты, охраны труда, режима работы и других социальных поощрений

Договор действует с момента подписания или с даты, указанной в договоре. Минимальный срок действия коллективного договора законом не установлен, максимальный — 3 года. Через три года стороны продлевают документ в неизменном виде или вносят изменения. Автоматически продлить трудовой договор нельзя.

Коллективный договор подписывают руководитель организации и представитель работников. Например, председатель профсоюза или работник, которого выбрали на общем собрании коллектива.

Где зарегистрировать коллективный договор. Документ регистрируют в соответствующем органе по труду в течение 7 дней после подписания. Например, в Москве — это Департамент труда и соцзащиты населения, в Московской области ― Министерство соцразвития, в Казани ― региональный Центр занятости населения.

Специалист регистрирующей организации проверяет, нет ли в договоре условий, которые нарушают или ухудшают законные права работников. Если специалист обнаружил недопустимые условия, он оформляет замечания на отдельном листе и на договоре ставит штамп «С замечаниями на листах». А также сообщает о нарушениях представителям сторон и в трудовую инспекцию. С этого момента недопустимые условия считают недействительными, и применять их нельзя. Но регистрирующая организация не может потребовать изменить условия коллективного договора или отказать в регистрации.

Взаимоотношения между работниками и работодателями, направленные на обеспечение согласования их взаимных интересов по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений регулируются через социальное партнерство.

Договорное регулирование социально-трудовых отношений осуществляется путем заключения коллективных договоров в организациях после коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров. Представители работников и работодателя оговаривают, что именно будет прописано в коллективном договоре.

Коллективный договор заключается обычно по инициативе работников с целью улучшения условий труда, повышения социальной защищенности и т.д.

Для работодателя заключение такого договора может быть также выгодным. Так, заключая коллективный договор, работодатель имеет возможность в нем конкретизировать законодательство и защититься от непредсказуемых требований и поведения работников.

Коллективный договор – документ, регулирующий социально-трудовые отношения в организации между работниками и работодателем. При его заключении работодатель должен учитывать, что прописанные в нем условия не должны ухудшать положение работников, снижать уровень их прав и гарантий, установленных законодательством.Основное отличие коллективного договора от других локальных нормативных актов состоит в том, что это двустороннее соглашение, в то время как основная масса внутренних документов принимается в одностороннем порядке – только работодателем. Коллективный договор является важнейшим внутренним локальным нормативным актом, содержащим обязательства работодателя и коллектива.

Для чего заключать коллективный договор? Так, если работники захотят, чтобы им ввели более благоприятные условия труда по сравнению с установленными законами или иными нормативными правовыми актами, или же они захотят ясности и стабильности в отношениях с работодателем, то будут настаивать на том, чтобы существующие, но не прописанные нигде условия труда были закреплены на бумаге. Некоторые работодатели полагают, что коллективный договор заключается только для работников, чтобы установить им дополнительные гарантии, компенсации и льготы. Но такое мнение ошибочно!

Рассмотрим положительные стороны заключения коллективного договора:

1. коллективный договор позволяет руководству организации, не только улучшить некоторые условия трудовых отношений, но и о себе позаботиться, так как довольно часто в нормативных актах имеются ссылки, позволяющие учесть расходы при исчислении некоторых налогов, если они предусмотрены именно коллективным договором. Согласно ст. 255 Налогового кодекса РФ расходы на премии и любые социальные выплаты, прописанные в коллективном договоре, а не во внутренних документах, относятся на себестоимость, как необходимые расходы и работодатель не платит с них налоги.Коллективный договор нужен как доказательство обоснованности затрат.

2. наличие коллективного договора позволяет работодателюоптимизировать решение сразу нескольких проблем.

Во-первых, он помогает стабилизировать отношения с трудовым коллективом, через коллективный договор можно решать вопросы повышения производительности труда, ответственности коллектива и др.

Во-вторых, коллективный договор позволяет сократить объем кадрового документооборота. У работодателя нет возможности контактировать непосредственно с каждым работником, в этом случае взаимодействие с работниками он осуществляет посредством коллективного договора. А в трудовых договорах даются ссылки на общие правила, распространяющиеся на всех сотрудников.

В-третьих, коллективный договор для работодателя – это инструмент управления налоговой нагрузкой по налогу на прибыль.

К сожалению, некоторые работодатели коллективный договор рассматривают как чисто формальный документ.

3. коллективный договор помогает достигать следующие цели:

- Стабилизации трудовых правоотношений с работниками;

- Достижения упорядоченности системы оплаты труда;

- Обеспечение материальной заинтересованности работников в ответственном отношении к выполнению своих должностных обязанностей;

- Обеспечения социальной защиты и материальной поддержки работников.

Установление показателей премирования, системы доплат и надбавок, предоставление медицинского страхования, займов на обучение и прочих поощрений и льгот позволят избежать текучести кадров и удержать квалифицированных специалистов.

4. заключение коллективного договора – дело добровольное, ответственность за его соблюдение несут обе стороны. Такая обоюдная ответственность практически исключает возникновение трудовых споров, конфликтов и забастовок.

Инициатива о заключении коллективного договора может исходить как от рабочего коллектива, так и от руководителя. Однако, как показывает практика, чаще всего заключение коллективного договора инициируют работники.

Если инициатива исходила от сотрудников, работодатель не имеет права не подписать договор. В случае отказа работодателя от участия в переговорах его может ожидать административная ответственность и штраф в размере от 10 до 50 минимальных размеров оплаты труда. И так же в том случае, если работодатель нарушит условия уже заключенного коллективного договора.

Большинство работодателей предпочитают обходиться без коллективных соглашений. Многие считают коллективный договор напрасной тратой времени, к тому же невыгодной руководителю.Однако не стоит забывать, что коллективный договор может стать гарантией стабильности предприятия. Правильно составленный коллективный договор впоследствии поможет руководителю сэкономить как минимум на судебных издержках.

Материал подготовил отдел организации

и охраны труда Управления экономики

Администрации Пуровского района

Требований об обязательном заключении коллективного договора в трудовом законодательстве нет. Нередко встречается мнение, что коллективный договор – пережиток прошлого и используется, в основном, в государственных структурах. На самом деле, как показывает практика, коллективные договоры сейчас довольно распространенное явление в крупных компаниях и иногда заключаются даже в небольших компаниях.

Коллективный договор может быть заключен в любой компании, независимо от наличия профсоюза – предложение о начале переговоров могут сделать и иные представители работников. Поэтому юрист любой компании может столкнуться с вопросом: как должна отреагировать компания, если от представителя работников поступило письменное предложение заключить коллективный договор?

В этом случае работодатель обязан вступить в переговоры по заключению коллективного договора в течение семи календарных дней со дня получения предложения. Он должен направить инициатору проведения переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны и их полномочий (ст. 36 ТК РФ). Разумеется, одним из таких представителей чаще всего оказывается юрист.

Предложение о заключении коллективного договора

Предложение о начале переговоров могут выдвинуть как представители работников (см. Таблицу 1), так и сам работодатель. В любом случае срок переговоров не может превышать трех месяцев. Если по истечении этого срока соглашение по всем условиям коллективного договора не будет достигнуто, стороны все равно должны подписать его на согласованных условиях, но с одновременным составлением протокола разногласий (ч. 2 ст. 40 ТК РФ). Эти разногласия могут в дальнейшем стать предметом коллективного трудового спора (ст. 398 ТК РФ). Правда, составление протокола разногласий не влечет автоматически возникновения коллективного трудового спора. Чтобы инициировать спор, работникам после подписания протокола разногласий необходимо в полном объеме соблюсти порядок выдвижения требований работодателю (ст. 399 ТК РФ).

Проверка полномочий представителя работников

Правом направить работодателю предложение о переговорах по заключению коллективного договора обладают представители, которые определяются в соответствии со статьей 37 Трудового кодекса. Такими представителями могут быть первичные профсоюзные организации или иные представители, избираемые работниками. Иные представители (это могут быть отдельные лица из числа работников) избираются на общем собрании (конференции) работников тайным голосованием (ч. 4 ст. 37 ТК РФ). Следовательно, в последнем случае полномочия представителя должны быть подтверждены решением общего собрания (конференции) работников. Следует отметить, что «иные представители» могут быть избраны и наделены полномочиями по ведению коллективных переговоров, только если в работники данной компании вообще не объединены в какие-либо первичные профсоюзы или если ни один из имеющихся профсоюзов не объединяет более половины работников и не уполномочен представлять интересы всех работников (ч. 4 ст. 37 ТК РФ).

Подтверждение полномочий

Таким образом, при получении предложения о заключении коллективного договора работодатель вправе запросить у инициатора переговоров документы, подтверждающие право выступать от имени всех работников (кроме случаев, когда работодатель уже располагает такими документами).

Хотя Трудовой кодекс прямо не предусматривает обязанности стороны, инициирующей коллективные переговоры, каким-либо образом подтверждать свои полномочия, эта обязанность следует из закрепленного в статье 24 Трудового кодекса принципа полномочности представителей сторон социального партнерства. В силу этого принципа часть 7 статьи 37 Трудового кодекса устанавливает обязанность сторон (а значит, и представителей работников) предоставлять друг другу информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров. Поэтому суды, как правило, признают обоснованными запросы работодателей о подтверждении полномочий представителей работников (см., например, определение Московского областного суда от 01.07.10 по делу № 33-12897, решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 12.10.10 № 2-11187/10, Дзержинского районного суда г. Перми от 17.11.10 по делу № 2-3328/2010).

Существуют также решения, признающие правомерным отказ работодателя от участия в переговорах в связи с отсутствием подтверждения полномочий инициатора переговоров (например, постановление Верховного суда Республики Карелия от 20.08.07).

Заключение коллективного договора

Со стороны работодателя коллективный договор должен подписать руководитель компании или другое уполномоченное им лицо (ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 40 ТК РФ). Со стороны работников договор подписывается профсоюзным органом или представителем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с уставами и положениями профсоюзных организаций, или иным представителем, избранным на общем собрании (конференции) тайным голосованием (если работников представляет такой представитель).

В течение семи дней со дня подписания коллективного договора работодатель обязан направить его на уведомительную регистрацию «в соответствующий орган по труду» (ч. 1 ст. 50 ТК РФ). В Трудовом кодексе не конкретизировано, какой именно это орган. В разных субъектах РФ эту функцию выполняют различные органы – чаще всего, департаменты по труду и занятости. Но, например, в Москве регистрацией коллективных договоров занимается Комитет общественных связей города Москвы (п. 13.15 положения о Комитете общественных связей города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 05.03.11 № 58-ПП).

Коллективный договор действует с даты его подписания или иной даты, установленной договором (ч. 1 ст. 43 ТК РФ). Поскольку регистрация носит уведомительный характер, ее отсутствие не влияет на действие договора (ч. 2 ст. 50 ТК РФ).

Следует, однако, учитывать, что требование о регистрации сформулировано как обязанность работодателя. Поэтому невыполнение данной обязанности может повлечь административную ответственность по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях (см., например, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.08.10 по делу № А32-9510/2010).

Содержание коллективного договора

По общему правилу (ст. 24, 37 ТК РФ) стороны свободны в выборе обязательств, подлежащих включению в коллективный договор. Перечень условий коллективного договора, приведенный в ст. 41 Трудового кодекса, является примерным. В этот перечень входят, в частности, формы, системы и размеры оплаты труда, выплата пособий и компенсаций, механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором, занятость, переобучение и условия высвобождения работников, рабочее время и время отдыха и т.д.

Условия, ухудшающие положения работников

Главный принцип, который необходимо соблюсти в коллективном договоре: он не может содержать условий, ухудшающих положение работников по сравнению трудовым законодательством и иными правовыми актами (ст. 50 ТК РФ). Нормы трудового законодательства, устанавливающие права и гарантии работников, сформулированы императивно и в абсолютном большинстве случаев не допускают отклонения от установленных стандартов. Таким образом, любые положения коллективного договора, которыми снижается уровень прав работников или устанавливаются дополнительные обязанности работников, могут быть признаны недействительными и не подлежащими применению как ухудшающие положение работников.

При этом нужно учитывать, что даже если условия коллективного договора ухудшают положение работников, договор не может быть оспорен отдельным работником. Например, определением от 14.05.10 № 1-В10-1 Верховный Суд отменил предыдущие судебные акты и отказал работнику в признании дополнительного соглашения к коллективному договору недействительным. По этому соглашению было приостановлено предоставление дополнительных социальных выплат, гарантий и компенсаций работникам до улучшения финансового положения работодателя. Но Верховный суд указал, что в трудовом законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие работнику оспорить в суде коллективный договор в порядке, установленном для разрешения индивидуальных трудовых споров. Поэтому суд вправе сделать вывод о неприменении отдельных положений коллективного договора, нарушающих права работника, но не вправе признавать договор недействительным по иску отдельного работника. Аналогичной позиции придерживаются и региональные суды (например, определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.06.12 № 33-7665/12).

Исключения

Из правила о невозможности ухудшения положения работников есть только два исключения.

Во-первых, в коллективном договоре можно увеличить продолжительность ежедневной работы по сравнению с сокращенной продолжительностью работы для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 3 ст. 94 ТК РФ). Но при этом предельная еженедельная продолжительность рабочего времени в 40 часов должна соблюдаться в любом случае.

Во-вторых, коллективный договор может содержать обязательство работников отказаться от проведения забастовок при выполнении работодателем коллективного договора (ч. 2 ст. 41 ТК РФ). Однако даже если такое условие включено в коллективный договор, возможность признания незаконной забастовки, проведенной в нарушение «мирного обязательства», вызывает большие сомнения. Дело в том, что перечень оснований для признания забастовки незаконной установлен в статье 413 Трудового кодекса, и такого основания, как нарушение обязательства не проводить забастовки, в нем нет. Некоторые эксперты высказывают мнение о неконституционном характере положения о возможности установления обязательства об отказе от забастовок. Иногда суды прямо указывают, что проведение забастовки в нарушение «мирного обязательства» не влечет ее незаконности (см., например, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29.07.2002 г. № 4-Г02-21). Таким образом, существует значительный риск того, что забастовка, проведенная в нарушение обязательства об отказе от забастовок, будет признана судом законной.

Иные условия коллективного договора

По сути, коллективный договор представляет собой набор дополнительных (по сравнению с установленным законодательством) обязательств работодателя перед работниками. Во всех остальных случаях, когда трудовое законодательство упоминает об установлении тех или иных условий коллективным договором, работодатель имеет возможность выбрать, включать ли такие условия в коллективный договор или в локальный нормативный акт (например, ст.ст. 101, 119, 134, 135, 139, 159, 168 ТК РФ), в коллективный договор или в трудовые договоры (например, ст.ст. 131, 136, 158, 320 ТК РФ). Для работодателя предпочтителен выбор в пользу локальных нормативных актов и трудовых договоров, поскольку внести изменения в них значительно проще, чем в коллективный договор.

В интересах работодателя уделить особое внимание в коллективном договоре описанию процедуры изменения этого договора. Согласно статье 44 Трудового кодекса изменения вносятся в порядке, установленном для заключения коллективного договора, либо в порядке, установленном самим договором. Поэтому стороны вправе установить, например, упрощенный порядок изменения коллективного договора или отдельных его положений. Если изменения будут внесены с нарушением порядка, суд может не применять внесенные изменения в трудовом споре. Например, Санкт-Петербургский городской суд взыскал с работодателя сумму материальной помощи в пользу работника, поскольку изменения, определяющие иные основания оказания этой помощи, были внесены в коллективный договор с нарушением установленного коллективным договором порядка (определение от 06.06.12 № 33-7665/12).

Работодатель не вступает в переговоры и не заключает коллективный договор: последствия

У работодателя может возникнуть вопрос: что ему грозит, если он никак не отреагирует на предложение работников о начале переговоров по заключению коллективного договора? Разумеется, имеются в виду ситуации, когда работодатель обязан вступить в коллективные переговоры (предложение о начале переговоров направлено надлежащим представителем работников).

Во-первых, уклонение работодателя от участия в переговорах по поводу заключения коллективного договора, а также некоторые другие его действия (бездействие), связанные с заключением коллективного договора, могут повлечь административную ответственность компании или ее должностных лиц (обычно – директора). Правда, возможные санкции за эти нарушения не так велики.

Во-вторых, при игнорировании работодателем предложения о начале переговоров либо при уклонении от заключения коллективного договора иным образом работники вправе инициировать коллективный трудовой спор, в рамках которого возможно проведение забастовки (глава 61 ТК РФ). Согласно статье 399 Трудового кодекса для начала коллективного трудового спора работники должны утвердить требования к работодателю, уполномочить на вручение этих требований представительный орган (им может быть как профсоюз, так и иной представитель), вручить требования в письменном виде работодателю. При этом требования должны быть утверждены на собрании или конференции работников, либо – при невозможности проведения собрания и конференции – путем сбора подписей большинства работников. Если по истечении двух рабочих дней работодатель ответит отказом либо не даст ответа, работники могут перейти к примирительным процедурам, за которыми – при соблюдении определенных процедур – может последовать забастовка. В-третьих, встречаются и решения, которыми суды накладывают на «уклоняющихся» работодателей обязанность по проведению коллективных переговоров (см., например, Определение Московского областного суда от 02.09.2010 по делу № 33-16981). Неисполнение судебного решения влечет более серьезную ответственность – вплоть до уголовной.

Нарушения закона могут иметь последствия и для репутации компании. В последнее время профсоюзы активно используют все возможные ресурсы (как собственные газеты, сайты и т.п., так и приглашая независимых журналистов) для предания гласности нарушений со стороны работодателя, особенно если эти нарушения подтверждены актами контролирующих органов или судебными решениями. Поэтому соблюдение установленных законом сроков и процедур имеет важнейшее значение для репутации компании.

Извещение крупным профсоюзом, инициировавшим переговоры, более мелких профсоюзов

Орган или представитель работников, инициировавший переговоры по заключению коллективного договора, должен известить другие первичные профсоюзные организации компании о начале переговоров.

Такое извещение должно быть сделано одновременно с направлением предложения о начале переговоров (ч. 5 ст. 37 ТК РФ). Таким образом, если работники компании объединены сразу в несколько первичных профсоюзных организаций, малочисленные «первички» будут иметь возможность участвовать в коллективных переговорах. Представители от других профсоюзов включаются в состав единого представительного органа (ч. 5 ст. 37 ТК РФ). Малочисленные профсоюзы не в состоянии противостоять крупному профсоюзу, поскольку единый представительный орган формируется на основе принципа пропорционального представительства в зависимости от численности членов каждого профсоюза. Но, участие по меньшей мере одного представителя каждой «первички» гарантируется законом (ч. 2 ст. 37 ТК РФ). Вместе с тем нарушение крупным профсоюзом обязанности по направлению другим первичным профсоюзным организациям приглашения для участия в коллективных переговорах не влечет для последнего каких-либо последствий, что создает почву для злоупотреблений со стороны крупных профсоюзов.

Компании необходимо учитывать, что если инициатор переговоров нарушил требования по уведомлению мелких профсоюзов, это не дает работодателю права проигнорировать предложение о переговорах по заключению коллективного договора. Согласно части 2 статьи 36 Трудового кодекса обязанность вступить в переговоры зависит лишь от наличия письменного предложения надлежащего представителя работников.

NB

При составлении коллективного договора можно использовать макет (шаблон), который утвержден Минтрудом России 06.11.03 и имеет рекомендательный характер.

NB

В одной компании может существовать только один коллективный договор, который распространяется на всех ее работников независимо от их членства в профсоюзах, представлявших интересы работников при заключении этого договора (ч. 2 ст. 43 ТК РФ). Единственное исключение: допускается заключение отдельного коллективного договора в филиалах, представительствах и обособленных подразделениях. Такой договор действует лишь в отношении работников соответствующих подразделений.

Коллективный договор заключается между работодателем (организацией или индивидуальным предпринимателем) и работниками в лице их представителей. Чаще всего он воспринимается как документ, отвечающий в первую очередь интересам работников, поэтому работодатели не всегда охотно идут на его заключение.

Предлагаем разобраться в особенностях коллективного договора: должен ли работодатель его заключать, и какие дополнительные обязанности такой договор на него налагает.

Заключение коллективного договора – обязанность или право работодателя?

Работодатель, нанимающий работников в рамках трудовых отношений (напоминаем, что отношения с работником в некоторых случаях можно оформить в рамках гражданско-правового договора), уже имеет немало обязанностей. В рамках индивидуального трудового договора с каждым работником он должен:

- обеспечить безопасные условия труда работника;

- предоставить работнику инструменты, оборудование и другие средства, необходимые для выполнения его трудовых обязанностей;

- своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату;

- соблюдать режим труда и график рабочего времени;

- предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск и оплачивать нерабочие праздничные дни;

- обеспечивать социальные гарантии;

- уплачивать за работника страховые взносы;

- при необходимости возмещать вред, причиненный работнику при исполнении им трудовых обязанностей.

Возникает вопрос – обязан ли работодатель, помимо индивидуальных трудовых договоров с каждым работником, заключать еще и коллективный договор? Ситуация неоднозначна, давайте разберемся.

Необходимость заключения индивидуального трудового договора прямо выражена в статье 67 ТК РФ: «работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе». Что касается коллективного договора, то в главе 7 ТК РФ, которая содержит регулирующие нормы, нигде обязанность работодателя на его заключение прямо не указана.

Статьи 21 и 22 ТК РФ дают работникам и работодателю право (но не обязанность) заключать коллективный договор, и только статья 36 ТК РФ обязывает сторону трудовых отношений, которая получила письменное предложение о начале коллективных переговоров, вступить в эти переговоры.

Получается, что работодатель не обязан заключать коллективный договор, но ровно до тех пор, пока с такой инициативой не выступят его работники. Точнее даже, работодатель обязан только вступить в коллективные переговоры в семидневный срок со дня получения такого предложения.

Что будет, если работодатель откажется участвовать в переговорах о заключении коллективного договора? Административные санкции к работодателю за такой отказ достаточно мягкие:

- за уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора – предупреждение или штраф по ст. 5.28 КоАП РФ от 1 до 3 тысяч рублей;

- за непредоставление работодателем информации, необходимой для проведения переговоров и контроля над соблюдением коллективного договора — предупреждение или штраф по ст. 5.29 КоАП РФ от 1 до 3 тысяч рублей;

- за необоснованный отказ работодателя или его представителя от заключения коллективного договора – предупреждение или штраф по ст. 5.30 КоАП РФ от 3 до 5 тысяч рублей.

Такими же щадящими будут санкции и за нарушение или невыполнение обязательств по заключенному коллективному договору — предупреждение или штраф по ст. 5.31 КоАП РФ от 3 до 5 тысяч рублей. Привлечь к административной ответственности за эти нарушения может только государственная инспекция по труду (ГИТ).

Правда, работники могут пойти дальше и обжаловать отказ работодателя от участия в переговорах и заключения коллективного договора в судебном порядке. В некоторых случаях суд обязывает работодателя принять участие в коллективных переговорах, а за неисполнение судебного решения штраф намного существеннее – до 70 тысяч рублей.

В целом, представители малого бизнеса достаточно редко сталкиваются с подобной инициативой своих работников, но надо знать, что такое право есть у любого трудового коллектива.

Содержание коллективного договора

Трудовой кодекс дает толкование коллективному договору как правового акта, регулирующего социально-трудовые отношения между работодателем и работниками (статья 40 ТК РФ).

Как видим, к понятию «трудовые отношения» прибавилось понятие «социально», а в статье 23 ТК РФ можно найти еще и понятие «социального партнерства в сфере труда», к одной из форм которого относится процедура заключения коллективного договора.

В целом, Трудовой кодекс приводит при описании социального партнерства достаточно размытые и общие формулировки, типа «обеспечение согласования интересов работников и работодателей», «равноправие сторон», «соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства», «уважение и учет интересов сторон» и т.д.

Статья 41 ТК РФ включает в себя больше конкретики относительно содержания коллективного договора, указываются примерные договорные условия, которые, опять же, не являются императивными, т.е. обязательными. Среди них условия об оплате труда; режиме рабочего времени и отдыха; дополнительные пункты, улучшающие условия труда работников и т.д.

По сути, подобные условия включаются в индивидуальный трудового договор, а также содержатся в локальных нормативных актах, например, в Положении об оплате труда. Можно сказать, что ничего абсолютно нового или специфического по сравнению с индивидуальным трудовым договором коллективный договор не содержит. Именно поэтому очень часто текст коллективного договора просто дублирует условия индивидуального трудового договора или локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения.

И все же, заключение коллективного договора может быть интересно и работодателю, т.к. в некоторых случаях снижает налоговую нагрузку. Здесь имеется в виду учет для налогообложения расходов на такие дополнительные льготы работникам как:

- бесплатное или льготное питание;

- дополнительное бесплатное образование;

- возможность заниматься спортом за счет работодателя;

- дополнительное выходное пособие, не предусмотренное кодексом и т.д.

То есть это то, что называют дополнительным соцпакетом, и конечно, такие льготы влияют на трудовую мотивацию работников. А чтобы учесть подобные расходы, работодатель должен прописать все эти льготы и компенсации в трудовом или коллективном договоре (ст. 255 НК РФ).

При большом количестве работников проще вписать условие о льготе или компенсации в коллективный договор, чем оформлять сотни и тысячи дополнительных соглашений к индивидуальным трудовым договорам с каждым работником.

При подготовке коллективного договора надо знать о том, что его положения не могут содержать условий, ухудшающих положение работников по сравнению с индивидуальным трудовым договором и трудовым законодательством (статья 50 ТК РФ).

Как заключить коллективный договор?

Процедуру заключения коллективного договора можно назвать достаточно сложной и громоздкой. Конечно, когда такой договор подписывается от имени большого коллектива работников, то объяснение этому есть, но процесс заключения нельзя упростить и в небольших организациях.

Заключение коллективного договора должно быть инициировано, и по закону право на это имеют работники или работодатель. Обязать заключить коллективный договор при отсутствии такой инициативы не может ни трудовая инспекция, ни фонды, ни другие административные органы.

Конечно, чаще всего, предложение о заключении коллективного договора подают работники, по естественным причинам – улучшить условия труда и его оплату. Если в трудовом коллективе создан профсоюз, то работники (в случае, когда инициатива исходила от них) должны сообщить о начале коллективных переговоров и включить представителей профсоюза в состав переговорщиков.

Присоединиться к коллективным переговорам другая сторона должна в семидневный срок со дня получения предложения.

Как мы уже упоминали выше, работодатель, отказывающийся от участия в переговорах, может подвернуться административным санкциям – до 3 тысяч рублей. К слову, аналогичная норма ответственности для работников не предусмотрена.

В ответ на полученное предложение заключить коллективный договор вторая сторона должна дать письменное согласие, указав в нем своих представителей, дату, место, время начала переговоров. Если эти подробности в письме отсутствуют, то переговоры назначаются на следующий день после получения ответа.

Для ведения переговоров, разработки проекта и заключения коллективного договора представители работников и работодателя объединяются в общую комиссию. На заседаниях комиссии обсуждаются предложения сторон по улучшению трудовых отношений и другие важные для работников и работодателя вопросы. Лица, входящие в комиссию, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на период участия в переговорах и подготовке коллективного договора.

Проект коллективного договора должен быть передан для ознакомления и обсуждения всем работникам, и их замечания и дополнения должны учитываться при подготовке окончательной редакции.

Как долго стороны могут обсуждать условия коллективного договора? Законом установлен максимально возможный срок — не более трех месяцев. Если согласия по всем положения договора достигнуто не было, то стороны все равно должны подписать коллективный договор, а условия, по которым согласия не найдено, вписать в протокол разногласий. Эти несогласованные моменты могут впоследствии стать причиной трудового спора (статья 398 ТК РФ).

Коллективный договор заключается на срок до трех лет, с правом продления на такой же срок. В течение семи дней после подписания работодатель должен зарегистрировать договор в соответствующем органе по труду (статья 50 ТК РФ). Это может быть орган в региональной администрации или департамент по труду и занятости. В Москве, например, это Комитет общественных связей города Москвы.

Как и другие соглашения, коллективный договор может впоследствии дополняться и изменяться, и порядок внесения изменений должен быть прописан в его тексте. Все новые соглашения к договору тоже должны быть зарегистрированы в органе по труду.