Интеграция компьютерной информационной системы в работу бизнеса

Время на прочтение

8 мин

Количество просмотров 10K

Вступительное слово

Сегодня очень модно стало автоматизировать бизнес. Повальная информатизация — модное явление. Чаще всего руководители самих компаний, которым продали данные услуги, просто не понимают, что именно они покупают. В их голове любая CRM-система становится некоей волшебной кнопкой, которая решает их организационные проблемы. Что это значит?

Есть предприятие, которое мы назовем «Рога и Копыта», руководитель которой услышал от своих коллег-предпринимателей о том, как стало лучше работать, когда в компании стала использоваться новая CRM-программа. Интеграторы взяли не так дорого, проект обошелся дешевле, чем SAP или «1С: УПП». Что делает человек под давлением общественного мнения? Повторяет!

Если у вас появилась мысль «а не запустить ли на моем предприятии проект для того, чтобы автоматизировать бизнес?» — данная публикация для вас.

Немного об автоматизации бизнес-процессов

Для начало расскажу о правильном подходе к самой автоматизации бизнес-процессов. Надо понимать, что любой системный интегратор понимает под бизнес-процессом некую строгую последовательность действий, которая является достаточно предсказуемой. Иными словами, все условия и варианты развития событий в этой последовательности известны. Если же нет — данный бизнес-процесс не поддается автоматизации. Сразу пример:

А (автоматизируемый бизнес-процесс): в нашей фирме «Рога и Копыта» секретарь Марья Ивановна любой договор отправляет только после личного утверждения (визирования) финансового директора Полиграфа Полиграфовича и директора Владимира Ильича.

С (не автоматизируемый бизнес-процесс): в нашей фирме «Рога и Копыта» секретарь Марья Ивановна смотрит, как ведет себя Полиграф Полиграфович. Если устроил разнос директор — ему лучше принести после планерки коньяку, а если он улыбается — кофе. Тогда же можно поговорить и о повышении заработной платы или отпроситься на денек без отгула.

Да, примеры утрированные. Но в моей практике такое было не раз. И руководство почему-то хочет видеть автоматизацию именно процессов класса «С». Они считают, что именно такие процессы нуждаются в переносе в формат программы, что является по сути не правильным.

Можно выделить еще частично-автоматизируемые (класс В) бизнес-процессы, которые хоть и позволяют перенести себя в «формат программы», но лишь отчасти. Ярким примером является контроль за грузоперевозками (был у нас один такой клиент). Есть несколько машин, которые выполняют один заказ. Требуется — фиксация: какая именно машина и сколько выполнила работы по факту (к примеру, одна — 5 часов, другая — 3 часа), так как от этого зависит, какой % от общей доли выплаты получит конкретный водитель. Такие данные могут быть внесены только человеком (в случае нашего клиента — самим водителем). Заказчик просил нас сделать «волшебную кнопку, которая сама будет делать это за них. И чтобы она вводила все достоверно и не требовалось ее перепроверять». Такое возможно (выстроив систему из связки IP-телефонии и CRM-программы, дописал несколько серьезных модулей), но очень финансовоемко. Клиент отказался от своей идеи и стал вести ввод данных вручную (правда, используя программу для формирования в ней единой отчетности).

Далее — требуется разбить все бизнес-процессы на категории, коих бывает несколько видов, а именно:

- глобальные бизнес-процессы (класс В): они охватывают от 40% сотрудников предприятия и связаны с большим количеством более мелких. К примеру — автоматизация отдела продаж бетона (стояла передо мной такая задача в период занятости на проекта внедрения «1с: Управление строительной организацией»; хочется отметить, что даже при грамотном подходе и лучших в Области специалистах по «1с» — любимая многими программа не справилась), которая затрагивает отделы продаж, рекламы, маркетинга, бухгалтерию, руководство, производство и т. п. Автоматизации такие процессы поддаются, но только после разложения их на множество соподчиненных мелких бизнес-процессов. Фактически они являются целью проекта автоматизации, а не конечной задачей. Из-за непонимания этого — многие проекты просто проваливаются.

- рутинные бизнес-процессы (класс А): то, что составляет до 80% работы офисного планктона — визирование документов, выставление счетов, прием и архивация документов, выставление договоров. Именно этим пренебрегают собственники бизнеса, которым кажется, что это все и так умеет программа (как вариант — не так важно). Им кажется, что глобальные бизнес-процессы важнее, чем рутинная работа. Предприниматели составляя требования к продукту впадают в некий раж, стараясь объять необъятное, акцентируя внимания на своих мечтах и задачах, но забывая о проблемах и повседневных задачах подчиненных. Чаще всего заказчик пытается сделать из программы универсальный инструмент на все случае жизни. Итог — высокая стоимость, сложность реализации, неудовлетворенность клиента.

- творческие бизнес-процессы (класс С): такие бизнес-процессы относятся к не автоматизируемым. Сложно разложить на формулы или последовательности действий работу художника или писателя, в них слишком много переменных факторов. Такие процессы невозможно разложить на ступени (как предсказать этапы появления вдохновения?). Как такие процессы появляются в фирме? Скажем, требуется разработать идею по созданию вирусной рекламы отделом маркетинга. Или дифференцировать деятельности группы компаний и выстроить с нуля новый бизнес. Конечно, можно выделить абстрактные этапы — но их наличие не является чем-то полезным в системе. Обычно такие бизнес-процессы требуют исключительно ведения учета затраченных финансов, которые показывают сколько стоит достижение цели. Для этого лучше всего подходит модуль «Проекты», который есть практически в каждой системе автоматизации бизнеса.

Мало того, требуется так же разделить бизнес-процессы предприятия на степень необходимой полноты информации. Так бывают:

- бизнес-процессы с высокой степенью вносимых данных (А): данные бизнес-процессы дают очень много информации для управленческого учета, их ведение позволяет получать до 50% данных для принятия решений. Именно ведение таких процессов в информационной системе представляет наибольший интерес для руководителей.

- бизнес-процессы со средней степенью вносимых данных (В): данные процессы являются важными для управленцев и малозначительными для сотрудников. Примером такого служит составление отчета по прибылям и убыткам предприятия.

- бизнес-процессы с низкой степенью вносимых данных (С): данные процессы маловажны для управленцев и важны для сотрудников. Пример — количество времени, которое сотрудник тратит на обеденный перерыв. Для сотрудника — это очень важно, время обеда — возможность отдохнуть, даже если есть работа которая нуждается в срочном исполнении. Для управленца — малозначительна. Ему все равно сколько обедает сотрудник, если задачи выполняются точно в срок.

Анализируя бизнес-процессы, стоит помнить, что насколько бы не была хорошая программа — она все равно требует ввода данных. Единственное, что она снимает с человека в этом случае — необходимость повторного ввода и анализа данных. Но если вам надо ввести сумму ста поступивших на склад новых товарных групп — за вас это никто не сделает.

Разбили? Получаем классификацию бизнес-процессов, которые обозначаются тремя буквами (А, В или С). Важнее всего и проще автоматизировать процессы с маркировкой ААА, невозможно — ССС. План автоматизации правильно строить следующим образом: сначала автоматизируем бизнес-процессы с маркировкой ААА, после — вводим в маркировку В и начинаем с ААВ, сдвигая буку на один разряд влево. Таким образом доходим до ввода второй буквы В, затем переходим к АВВ и т. п. до появления первой буквы С в маркировке. Все бизнес-процессы с присутствием С в маркировке автоматизируются только после обсуждения процесса автоматизации собственников фирмы и системных интеграторов, т. к. они являются наиболее объемными и затратными.

О классах внедряемых программ

Сегодня существует множество программ, которые автоматизируют какую-либо часть бизнеса, либо берут за основу задачу автоматизации всего бизнеса в целом. Отсюда многочисленные типы программного обеспечения данного назначения, как: CRM, DMS, ECM, ERP, BPM и т. д. На самом деле наиболее общих типов не так много. За весь период работы системным интегратором я выделил для себя несколько простых типов программ автоматизации (которые будут наиболее понятны клиенту):

- программы для ведения бухгалтерского учета: всем понятная «1с», какие-либо комментарии излишни;

- программы для ведения управленческого учета: это программное обеспечение позволяет видеть собственнику не только то, что положено налоговой инспекции, т. е. видеть реальную картину работы предприятия;

- программы для организации документооборота: если ваша фирма является документосоздающей организацией (к примеру, вы оценщик недвижимости) и ваш конечный продукт — документ, поддающийся шаблонизации, то эта программа для вас, т. к. весь бизнес построен на движении документов.

Все, остальные классификации программного обеспечения — забота системного интегратора, который после анализа предприятия выбирает наиболее подходящий продукт.

Стоит отметить интересный факт — некоторые системные интеграторы из США склонны отказывать от термина ERP (все-в-одном), так как современные CRM системы стали мало отличаться от ERP-программ ввиду повышенных требований рынка к функциональным возможностям программы.

Основные ошибки при реализации проектов автоматизации бизнеса

Рассмотрим самые частые ошибки, руководителей при запуске проектов автоматизации их бизнеса:

- не оглашаются организационные проблемы или мотивируют нежелание исправления их фразами вроде: «Если мы так работаем, то значит это правильно!» (господа предприниматели, смиритесь с мыслью, что бизнес-консультанты лучше вас знают как правильно работать! Если вы не хотите ничего менять в своем бизнесе — зачем вы позвали их?);

- выбираются для автоматизации глобальные бизнес-процессы (не надо пытаться объять необъятное, системные интеграторы с радостью работают по принципу: «Любой каприз за ваши деньги». Но может лучше для начала снять с себя рутину, а потом планировать «полет к звездам»?);

- не выделяются точные критерии перехода бизнес-процесса от одного состояния к другому (любое состояние системы должно описываться формально, без эмоциональной окраски; в противном случае — компьютер просто не поймет, что вы хотите от него, он не может основывать свои действия на эмоциях или интуиции);

- стараются экономить на автоматизации (если вы хотите сэкономить на процессе построения экономии — то, что-то в вашей логике пошло не так);

- формулирование технического задания самостоятельно вместо постановки задач (ну не может человек, не реализовавший ни один проект системной интеграции грамотно написать то, что нужно сделать технарям, они его просто не поймут);

- внедрение программного обеспечения своими силами (самая ужасная ошибка, которая приведет проект к краху с вероятностью 99%, когда внедрение программы ставится как задача системному администратору, которому это не интересно — дополнительных денег он не увидит — и который не обладает для этого должной долей компетенции);

- именно программа А решит наши проблемы (любая платформа, т. е. программируемая программа, позволяет решить ваши проблемы если системный интегратор имеет компетенцию. Иными словами правильно выбирать интегратора, а не программы — от него зависит степень достижения поставленных целей).

План реализации проекта системной интеграции

Как тогда реализовать проект системной интеграции? Дам краткий план как нужно выстроить работу в этом направлении:

- Поставить наиболее важные цели проекта (конкретные), выделить требования к системе;

- Выслать требования и цели нескольким системным интеграторам из города (те, кто готовы к вам приехать из другого города или области — выставят очень большой ценник, им надо оплачивать командировку сотрудника);

- Провести сравнительный анализ предложений, выбрать среднее по цене;

- Потребовать написание технического задания (как правильно это делать — рассмотрим в другой статье), которое будет описывать не только процесс внедрения, но и оптимизировать карту бизнес-процессов;

- Выделить одного ответственного за приемку работ и попросить выстроить процесс доработки и внедрения программы поэтапно. Если проект курирует несколько человек — каждый будет стараться впихнуть в него свое видение «хорошо», будет отлично если ответственный будет — заместителем руководителя или человеком, который успел поработать с большей частью отделов;

- Согласиться на обучение работе в программе и техническую поддержку (любым инструментом надо уметь пользоваться, Вам нужен консультант, который будет доступен когда нужно вам, а не когда у него появится на это время).

Если вы будете придерживаться этого простого плана действий, то проект автоматизации бизнеса закончится для вашей компании хорошо. Надеюсь читателю было интересно то, что было сказано в этой небольшой статье.

Аннотация: Системы ERP и управление возможностями бизнеса. Состав ERP-системы. Основные различия систем MRP и ERP. Особенности выбора и внедрения ERP-системы. Основные проблемы внедрения и использования ERP-систем.

9. Информационные системы планирования ресурсов и управления предприятием: ERP-сиcтемы

9.1. ERP и управление возможностями бизнеса

В начале 90-х гг. аналитическая компания Gartner Group ввела новое понятие. Системы класса MRP II в интеграции с модулем финансового планирования (Finance Requirements Planning — FRP) получили название систем планирования ресурсов предприятий (Enterprise Resource Planning — ERP). Иногда также встречается термин «планирование ресурсов в масштабах предприятия» (Enterprise-Wide Resource Planning).

В основе ERP-систем лежит принцип создания единого хранилища (репозитория) данных, содержащего всю корпоративную бизнес-информацию: плановую, финансовую, производственную, данные по персоналу и др. Наличие единого корпоративного репозитория устраняет необходимость в передаче данных от одной системы к другой (например, от производственной системы к финансовой или к кадровой). Такая система обеспечивает также одновременную доступность к информации любого числа сотрудников предприятия, обладающих соответствующими полномочиями. Целью ERP-систем является не только улучшение управления производственной деятельностью предприятия, но и уменьшение затрат и усилий на поддержку его внутренних информационных потоков.

Существует немало определений ERP-систем. Одно из них наиболее часто встречающихся — следующее:

ERP-система — это набор интегрированных приложений, позволяющих создать интегрированную информационную среду (ИИС) для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия. Основой ИИС предприятия являются именно ERP-системы.

По первоначальному определению Американского общества по управлению производством и запасами (APICS): «ERP — метод для эффективного планирования и контроля всех ресурсов, необходимых для того, чтобы принять, сделать, отгрузить и учесть заказы клиентов в производственной, дистрибуторской или сервисной компании».

В последней редакции APICS: «ERP — это подход для организации, определения и стандартизации бизнес-процессов, необходимых для организации таким образом, чтобы организация могла использовать внутренние знания для поиска внешнего преимущества».

Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу, и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании (рис. 9.1). Используемый в ERP-системах программный инструментарий позволяет проводить производственное планирование, моделировать поток заказов и оценивать возможность их реализации в службах и подразделениях предприятия, увязывая его со сбытом.

В 1990 году была предложена следующая формула ИС на базе Enterprise Resource Planning: <ERP = MRP II + FRP +DRP>, где планированию подлежат не только материалы и время рабочих центров, но и финансовые ресурсы FRP, DRP — управление ресурсами дистрибуции.

Рис.

9.1.

Традиционная схема ERP

Основные функции ERP систем:

- ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих состав производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, необходимые для его изготовления;

- формирование планов продаж и производства;

- планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения плана производства продукции;

- управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и цеховых запасов;

- планирование производственных мощностей от укрупненного планирования до использования отдельных станков и оборудования;

- оперативное управление финансами, включая составление финансового плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учет;

- управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, необходимых для их реализации.

Позже в ERP-системы стали включать дополнительный модуль APS (Advanced Planning and Scheduling) — методику планирования, использующую методы математической оптимизации в составлении календарных планов, так как для решения даже вроде бы простых по постановке задач дискретного планирования для распределенной дистрибьюторской сети обыкновенные алгоритмы становятся неработоспособными из-за большой размерности обрабатываемых данных.

В конце 90-х гг. ХХ века был разработана также методология «Планирование ресурсов предприятия, синхронизированное с запросами потребителя» (Customer Synchronized Resource Planning — CSRP), которая охватывает взаимодействие предприятия с клиентами: оформление наряд-заказа, техническое задание, поддержку клиентов, планирование ресурсов в зависимости от объема и состава клиентских заказов. Если стандарты MRP/MRPII/ERP ориентированы на управление запасами и мощностями, планирование, производство и продажу продукта, то в стандарт CSRP включен полный цикл жизненного цикла изделия — от его проектирования с учетом требований заказчика до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи.

Этот новый тип КИС в некоторых источниках стали называть системой ERP II, основа которых — управление взаимодействием компании с внешней средой. Там где можно, внутренние и конфиденциальные процессы становятся внешними и открытыми. Излишняя тайна корпоративной информации, которая усложняла деятельность, исчезает. На смену ей приходит чётко регламентированная политика в сфере информационной безопасности и безопасности самих информационных систем.

Соединение ERP-системы с технологиями OLAP, системой сбалансированных показателей (Balanced Score Card) и системой функционально-стоимостного управления привело к появлению и развитию систем BPM (Business Performance Management) — управление эффективностью бизнеса, которые позволяют связывать операционные результаты деятельности предприятия с эффективностью реализации миссии компании [Ю. Амириди, Intersoft Lab, http://www.iso.ru/ cgi-bin/main]. Какие задачи решают BPM-системы и какое место они занимают среди другого программных продуктов автоматизации бизнес-процессов?

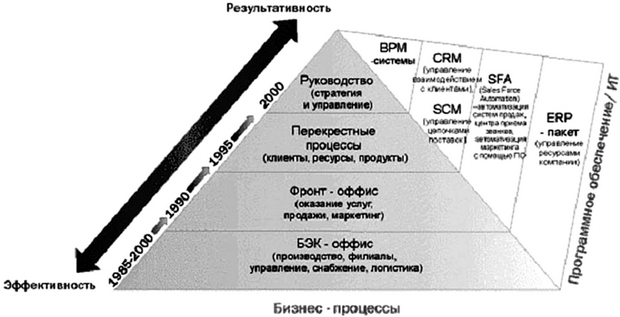

Для ответа на этот вопрос воспользуемся материалами отчёта «Успешный опыт управления эффективностью бизнеса: бизнес и технические стратегии» («Best Practices in Business Performance Management: Business and Technical Strategies») Международного Института исследования хранилищ данных (Data Warehousing Institute — DWI) 2004 года. В этом отчёте позиционируют BPM-системы, анализируя общую схему развития программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов за последние двадцать лет (рис. 9.2).

Рис.

9.2.

Схема развития ПО для автоматизации бизнес-процессов

Сначала появились системы автоматизации внутренних (бэк-офисных) процессов, прежде всего, производства (управление запасами и автоматизация управления производственными линиями) и бухгалтерского учета. Затем пришел черед процессов взаимосвязи с внешней средой (процессы фронт-офиса): поставок, продаж, услуг, маркетинга. В конце двадцатого века организации перешли к автоматизации перекрестных процессов, затрагивающих работу несколько подразделений, внедряя технологии управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management — CRM), и технологии управления цепочками поставок (Supply Chain Management — SCM). И, наконец, вершина пирамиды, которую стали автоматизировать совсем недавно — это корпоративное управление. Для решения этой задачи в мире выделяют специальный класс программного обеспечения — BPM-системы.

Движение вверх по уровням пирамиды отражает постепенный переход от автоматизации оперативных бизнес-процессов к автоматизации стратегии управления бизнесом. Процессы на более высоких уровнях пирамиды контролируют процессы на более низких уровнях. Таким образом, BPM-системы предназначены для автоматизации стратегического планирования развития бизнеса и, одновременно, для поддержки тактического (или оперативного) управления бизнес-процессами на разных уровнях. Задача BPM-систем — помочь в реализации стратегических целей бизнеса в реальных условиях. Для этого они должны обеспечивать пользователя нужной информацией в нужное время, чтобы повысить эффективность управления оперативной деятельностью.

Функциональная архитектура классической BPM-системы складывается из трех составных частей. Первая часть — хранилище данных. Это базис BPM-системы. В нем консолидируется оперативная информация из различных автоматизированных модулей головного офиса и филиалов организации, из дочерних и партнерских компаний. Вторая составляющая — набор инструментов для поддержки технологий управления предприятием: финансового планирования, управленческого учета, прогнозирования, управления производственными и вспомогательными процессами и т. д. Третья компонента BPM — аналитические средства OLAP для оперативной работы с деловыми данными, которые накапливаются в хранилище.

Таким образом, BPM-системы нельзя назвать чем-то принципиально новым. Они объединяют известные управленческие технологии и программные решения, которые прежде применялись локально и решали задачи отдельных подразделений и пользователей. В чем же тогда преимущества и новизна BPM-подхода? А дело в том, что BPM-система предназначена для поддержки полного цикла управления компанией.

Это значит, что инструменты BPM взаимосвязаны и обеспечивают исполнение четырех основных этапов управления эффективностью бизнеса:

Разработка стратегии. Цель первого этапа — выделение целевых показателей бизнеса (ключевых показателей эффективности) и планирование количественных значений их метрик (Key Performance Indicators — KPI). Стратегическое планирование опирается на одну из методологий BPM, известную как система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard — BSC).

Тактическое планирование. На втором этапе разрабатываются тактические планы для достижения поставленных стратегических целей. Ориентирами для разработки тактических (оперативных) планов становятся KPI. Основным инструментом оперативного планирования является бюджетирование различных аспектов деятельности предприятия.

Мониторинг и контроль исполнения. Третий этап в цикле корпоративного управления — мониторинг и контроль исполнения бюджетных и производственных планов. Фактические значения по статьям управленческого и финансового учетов вычисляются на основе собранных в хранилище первичных данных. Для сравнения намеченных и достигнутых показателей бюджетов и KPI используются инструменты «план-фактного» анализа на основе технологии многомерного анализа данных OLAP.

Анализ и регулирование. На заключительном этапе стратегические планы корректируются в соответствии с реальными условиями работы предприятия. Для планирования изменений используются инструменты прогнозирования и моделирования различных сценариев развития ситуации. В итоге цикл корпоративного управления — между выбранной стратегией и её практической реализацией — замыкается.

ERP-системы сфокусированы на автоматизации управленческих процессов, сопровождении бизнес-процессов и снижении операционных затрат, но не способны обеспечить всеобъемлющий, легкий и быстрый доступ к необходимой управленческой информации. Кроме того, выяснилось, что не вся информация, необходимая как высшему руководству, так и менеджерам и специалистам на местах, имеется в наличии в ERP-системе. Эта ситуация усугубляется еще и тем, что зачастую в компаниях применяется не одна, а несколько ERP-систем, доставшихся в наследство в результате слияний и приобретений.

В противоположность этому BPM-системы обеспечивают целостный, процессно-ориентированный подход к принятию управленческих решений, направленный на улучшение способности компании реально оценивать свое текущее состояние и управлять эффективностью своей деятельности на всех уровнях, путем объединения владельцев процессов, менеджеров, персонала и внешних контрагентов в рамках общей интегрированной среды управления.

Отметим, что в этом смысле понятие «BPM-система» может употребляться в двух значениях: как концепция управления (т. е. определенный подход к принятию управленческих решений и их практической реализации) и как информационная система (комплекс программных средств, поддерживающих идеологию BPM и обеспечивающих ее практическую реализацию). Сказанное не означает, однако, что система BPM «отменяет» или «заменяет» ERP. На рисунке 9.3 показано возможное взаимодействие ERP и BPM-систем .

Из приведённой схемы видно, что важную роль в трансформации данных из ERP в BPM-систему являются так называемые модули Data Maps — средства унификации данных, полученных из различных источников, и их приведение в соответствие с едиными справочниками (процесс конвертации данных). Эти средства используются и для обратной связи, например, для передачи результатов стратегического или операционного планирования в ERP-систему, для последующего формирования более детальных планов.

Также заметим, что в качестве источников финансовых и нефинансовых данных для BPM-системы выступает не только подсистемы ERP, но и транзакционные системы других систем:

- управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationships Management — CRM);

- управления цепочками поставок (Supply Chain Management — SCM);

- управления активами (Assets Management — AM);

- управления персоналом (Human Resources Management — HRM);

- другие источники — базы данных, электронные таблицы и т. п.

Таким образом, с помощью решения <BPM + ERP> создается целостная инфраструктура для поддержки согласованного стратегического и тактического управления предприятием на основе единой модели данных. В этом принципиальное отличие комплексного подхода на базе систем автоматизации управления корпорацией от изолированного решения отдельных управленческих задач.

9.2. Состав ERP-системы

ERP-системы предназначены для управления всей финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия. Они используются для оперативного предоставления руководству предприятия информации, необходимой для принятия управленческих решений, а также для создания инфраструктуры электронного обмена данными предприятия с поставщиками и потребителями. ERP-системы позволяет использовать одну интегрированную программу вместо нескольких разрозненных. Единая система может управлять обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учётом.

Реализуемая в ERP-системах система разграничения доступа к информации предназначена (в комплексе с другими мерами информационной безопасности предприятия) для противодействия как внешним угрозам (например, промышленному шпионажу), так и внутренним (например, хищениям данных). Внедряемые в связке с системами контроля качества и поддержки отношений с клиентами, ERP-системы нацелены на максимальное удовлетворение потребностей компаний в средствах управления бизнесом.

Ниже показаны основные функциональные блоки типизированной ERP-системы.

Управление спросом. Блок предназначен для прогноза будущего спроса на продукцию, определения объема заказов, которые можно предложить клиенту в конкретный момент времени, определения спроса дистрибьюторов, спроса в рамках предприятия и др.

Планирование продаж и производства. Результатом действия блока является разработка плана производства основных видов продукции.

Укрупненное планирование мощностей. Используется для конкретизации планов производства и определения степени их выполнимости.

Основной план производства (план-график выпуска продукции). Определяется продукция в конечных единицах (изделиях) со сроками изготовления и количеством.

Планирование потребностей в материалах. Определяются виды материальных ресурсов (сборных узлов, готовых агрегатов, покупных изделий, исходного сырья, полуфабрикатов и др.) и конкретные сроки их поставки для выполнения плана.

Спецификация изделий. Определяет состав конечного изделия, материальные ресурсы, необходимые для его изготовления, и др. Фактически спецификация является связующим звеном между основным планом производства и планом потребностей в материалах.

Планирование потребностей в мощностях. На данном этапе планирования более детально, чем на предыдущих уровнях, определяются производственные мощности.

Маршрутизация/рабочие центры. С помощью этого блока конкретизируются как производственные мощности различного уровня, так и маршруты, в соответствии с которыми выпускаются изделия.

Проверка и корректировка цеховых планов по мощностям.

Управление закупками, запасами, продажами.

Управление финансами (ведение Главной книги, расчеты с дебиторами и кредиторами, учет основных средств, управление наличными средствами, планирование финансовой деятельности и др.).

Управление затратами (учет всех затрат предприятия и калькуляция себестоимости готовой продукции или услуг).

Управление проектами/программами.

Управление персоналом.

Кроме того, для ERP-систем практически обязательным является наличие возможности электронного обмена данными с другими приложениями, а также моделирования ряда ситуаций, связанных, в первую очередь, с планированием и прогнозированием.

В соответствии с современными требованиями ERP-система должна помимо ядра, реализующего стандарт MRPII (или его аналога для непрерывного производства), включать следующие модули:

- управления логистическими цепочками (Distribution Resource Planning — DRP);

- усовершенствованного планирования и составления производственных графиков (Advanced Planning and Scheduling — APS);

- управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relation Management — CRM, ранее назывался модулем автоматизации продаж — Sales Force Automation);

- электронной коммерции (Electronic Commerce — ЕС);

- управления данными об изделии (Product Data Management — PDM);

- надстройки Business Intelligence, включающей решения на основе технологий OLAP (On-Line Analytical Processing) и DSS (Decision Support Systems);

- автономный модуль, отвечающий за конфигурирование системы (Standalone Configuration Engine — SCE);

- окончательного (детализированного) планирования ресурсов FRP (Finite Resource Planning).

На рис. 9.4 для примера приведен состава ERP-системы BAAN IV, а на рисунке 9.5 показан пример взаимосвязи функциональных блоков ERP-системы.

9.3. Основные различия систем MRP и ERP

Выше было отмечено, что основой ERP-системы является ядро, реализованное на базе стандарта MRP II. Тем не менее, ERP-система не является простым расширением системы MRP. MRP-система была построена и развивалась как замкнутая система, обслуживающая сугубо внутренние потребности предприятия. ERP-система имеет выходы во внешнюю среду и предназначена для решения задач комплексного управления предприятием. Ниже перечислены основные отличия систем.

Поддержка различных типов производств (сборочного, обрабатывающего и др.) и видов деятельности предприятий и организаций (например, ERP-системы могут быть установлены не только на промышленных предприятиях, но и в организациях сферы услуг — банках, страховых и торговых компаниях и др.).

Поддержка планирования ресурсов по различным направлениям деятельности предприятия (а не только производства продукции).

ERP-системы ориентированы на управление распределённым предприятием (отражающим взаимодействие производства, поставщиков, партнеров и потребителей) в рамках ИИС. Такое предприятие может представлять собой автономно работающие компании, входящие в состав корпорации или концерна, географически распределенное, временное объединение предприятий, работающих над совместными проектами и др.

В ERP-системах больше внимания уделено финансовым подсистемам.

Добавлены механизмы управления транснациональными корпорациями, включая поддержку нескольких часовых поясов, языков, валют, систем бухгалтерского учета и отчетности.

Повышенные требования к инфраструктуре (Internet/Intranet), масштабируемости (до нескольких тысяч пользователей), гибкости, надежности и производительности программных средств и различных платформ.

Повышены требования к интегрируемости ERP-систем с приложениями, уже используемыми предприятием (CAD/CAM/CAE/ PDM-системами, АСУТП, системами управления документооборотом, биллинговыми системами и др.), а также с новыми приложениями (например, электронного бизнеса). При этом именно на базе ERP-системы осуществляется интеграция всех приложений, используемых на предприятии.

Больше внимания уделено программным средствам поддержки принятия решений и средствам интеграции с хранилищами данных (иногда включаемых в ERP-систему в виде нового модуля).

В ряде ERP-систем разработаны развитые средства настройки (конфигурирования), интеграции с другими приложениями и адаптации (в том числе, применяемые динамически в процессе эксплуатации систем).

9.4. Особенности выбора и внедрения ERP-системы

Классические ERP-системы, в отличие от так называемого «коробочного» программного обеспечения, относятся к категории «тяжелых» программных продуктов, требующих достаточно длительной настройки, для того чтобы начать ими пользоваться. Выбор КИС, приобретение и внедрение, как правило, требуют тщательного планирования в рамках длительного проекта с участием партнерской компании — поставщика или консультанта.

Поскольку КИС строятся по модульному принципу, заказчик часто (по крайней мере, на ранней стадии таких проектов) приобретает не полный спектр модулей, а ограниченный их комплект. В ходе внедрения проектная команда, как правило, в течение нескольких месяцев осуществляет настройку поставляемых модулей.

Выбор готового решения — это всегда сложная и ответственная задача. Намерение предприятия приобрести и внедрить ИС зависит от многих факторов — от его внутренней готовности произвести реинжиниринг бизнес-процессов до цены и времени внедрения ИС.

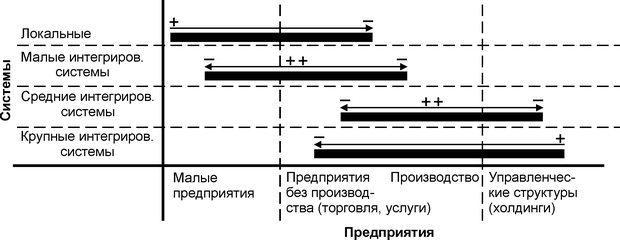

Готовые решения можно достаточно условно разделить на локальные, средние и крупные интегрированные системы. В зависимости от размеров бизнеса, основных целей задач и бюджета предприятие должно само определить, какое решение будет ему «по карману» и сколько времени можно планировать на внедрение системы (рис. 9.6и табл. 9.1).

Рис.

9.6.

Соотношение размеров бизнеса и типа интегрированной ИС

Если с приобретением малой, как правило, «коробочной» системы проблем практически не бывает, то уже со средними и, тем более, с крупными системами все обстоит гораздо сложнее.

| Локальные системы | Малые интегрированные системы | Средние интегрированные системы | Крупные интегрированные системы | |

|---|---|---|---|---|

| Внедрение | Простое, коробочный вариант | Поэтапное или коробочный вариант. Более 4 месяцев | Только поэтапное. Более 6-9 месяцев | Поэтапное, сложное. Более 9-12 месяцев. |

| Функциональная полнота | Учетные системы (по направлениям) | Комплексный учет и управление финансами | Комплексное управление: учет, управление, производство | |

| Соотношение затрат лицензия/внедрение/оборудование | 1/0,5/2 | 1/1/1 | 1/2/1 | 1/1-5/1 |

| Ориентировочная стоимость | 5-50 тыс. дол. | 50-300 тыс. дол. | 200-500 тыс. дол. | 500 тыс. – более 1 млн. дол. |

Крупную информационную ERP-систему нельзя так просто купить, доставить, включить и пользоваться. Предприятие должно быть основательно подготовлено к внедрению такой системы. Внедрение ERP-системы сродни сложной хирургической операции — и там и здесь резать приходится «по живому», и там и здесь очень много зависит от тщательной подготовки, от умения профессионалов и что-то — от удачи!

Выбор конкретной ERP-системы для внедрения является сложным и многокритериальным процессом по следующим основным причинам:

- высокой стоимости приобретаемого продукта (доходящей до нескольких миллионов долларов);

- большого разнообразия предлагаемых ERP-систем;

- длительности срока подготовки специалистов по внедряемому продукту;

- предпродажного цикла (от нескольких месяцев до нескольких лет);

- самого цикла внедрения (цикл внедрения ERP-системы даже на одной производственной площадке предприятия может длиться до нескольких лет).

При выборе ERP-системы необходимо понимать, что автоматизация ради автоматизации не имеет смысла. Следует четко представлять, что наилучшая в мире ERP-система не сможет решить все проблемы предприятия.

Любая ERP-система — это, прежде всего, инструмент для повышения эффективности и качества управления предприятием, принятия правильных стратегических и тактических решений на основе автоматизированной обработки актуальной и достоверной информации. В то же время, ERP-система — это не только инструментарий для бизнеса, но и технология его ведения.

В правильном выборе ERP-системы должно быть в первую очередь заинтересовано руководство предприятия. Проект по внедрению ERP-системы должен рассматриваться руководством предприятия как стратегическая инвестиция.

Естественно, что любое предприятие предпочтет внедрить апробированную, надежную и приемлемую для него по цене ERP-систему. Вопрос заключается в том, какую систему имеет смысл внедрять — западную или отечественную? И здесь нельзя дать однозначный ответ.

В настоящее время российские системы демонстрируют хорошую динамику развития, однако, западные системы пока все же богаче функционально. Особенностью западных систем является также то, что они разрабатываются (и дорабатываются) уже несколько десятков лет в соответствии с общемировыми принципами эффективного ведения бизнеса (без уклонения от уплаты налогов, ведения двойной бухгалтерии и др.). То есть, в западных системах гораздо лучше реализована так называемая «правильная» («цивилизованная») модель ведения бизнеса. Это преимущество является одновременно и их недостатком (применительно к российским условиям), так как западные ERP-системы хуже приспособлены к работе со сложными, не целостными и нелогичными бизнес-моделями, которые в настоящее время более жизнеспособны в России. Недостатком западных систем является также их высокая стоимость, хотя некоторые российские программные системы по стоимости уже догоняют западные ERP-системы.

Если предприятие решило внедрить российское ПО управления предприятием, то в этом случае нельзя сказать, насколько «хороша» или «плоха» система — в каждом конкретном случае следует рассматривать конкретный программный продукт и конкретные условия приобретения и внедрения.

Главное при выборе ERP-системы — определить, какие новые преимущества даст предприятию ее внедрение. Необходимо детально разобраться, что может дать ERP-система для бизнеса, какие цели позволит реализовать и какое влияние она способна оказать на прибыльность предприятия и себестоимость его продукции. При этом необходимо всегда учитывать, что стоимость поставки, внедрения и сопровождения ERP-системы не может быть дороже стоимости всего бизнеса предприятия!

В первую очередь, руководство предприятия должно понять: зачем предприятию нужна ERP-система. Ещё до внедрения, перед любой системой должны быть поставлены четкие и измеряемые цели, заданные в так называемой «S.M.A.R.T.-системе»: цели должны быть конкретны (Specific), измеримы (Measurable), согласованы (Adjusted), релевантны (Relevant) и иметь определенные сроки исполнения (Time of Execution). Желательно, чтобы ответ на этот вопрос можно было формализовать и представить наглядно в цифрах и диаграммах (объем сэкономленных средств, более высокая оборачиваемость товаров, сокращение времени на работу с поставщиками и клиентами и др.). Обязательно должны быть сформулированы и утверждены руководством предприятия основные требования к ERP-системе:

- какие цели хозяйственной деятельности и задачи бизнеса в целом позволит реализовать приобретаемая и внедряемая система;

- какие функциональные области и типы производства она должна охватывать;

- какие процессы следует автоматизировать;

- какие отчеты готовить;

- какие программно-технические платформы использовать.

При этом очень важно четко определить текущие и перспективные потребности предприятия или организации. Нужно хорошо разобраться, что движет бизнесом, какие факторы критичны для успеха и что необходимо для развития компании. Требования должны быть оформлены в виде специального документа (Vision Scope), в котором определены и расписаны по приоритетам все желаемые характеристики ERP-системы.

Не менее важно правильно оценить существующую технологическую инфраструктуру предприятия. Если для внедрения ERP-системы предприятию придется сначала потратить значительные средства (сопоставимые со стоимостью внедряемой системы) на модернизацию своих локальных или глобальных сетей, то такой вариант может оказаться невыгодным. В общем случае, внедряемая ERP-система должна соответствовать существующему финансовому и технологическому уровню предприятия.

Следует понимать также, что наибольший эффект достигается при комплексном внедрении ERP-системы. Бессмысленно тратить огромные средства на покупку системы, возможности которой будут использоваться не в полной мере, или системы, которую нужно будет постоянно достраивать.

Чрезвычайно важным моментом является и правильный выбор разработчика (или разработчика-внедренца, как это нередко еще бывает в России) ERP-системы, который должен не просто поставить свое ПО компании-клиенту, а стать ее долговременным партнером, обеспечивающим сопровождение и дальнейшее развитие системы.

Предприятие-клиент должно быть уверено в высоком качестве и своевременности будущих модернизаций установленной ERP-системы (при появлении новых версий), в решении всех проблем, касающихся ее гибкости и масштабируемости. Если внедрение ERP-системы осуществляет консалтинговая компания, то не менее важно разобраться и в отношениях между ней и разработчиком ERP-системы. В любом случае, очень полезно устроить тендер между поставщиками ERP-систем. Организация тендера позволит значительно снизить начальную цену поставки и лучше разобраться в возможностях — как предлагаемых систем, так и их разработчиков.

Покупается не просто набор программ с документацией (большинство из которых создано на базе стандартных инструментальных средств и базируется на распространенных платформах) — приобретается работа и опыт сформировавшейся команды компании-разработчика ERP-системы, несущей различные виды ответственности (начиная от юридической и заканчивая моральной) за качество и эффективность работы установленного и сопровождаемого программного обеспечения и технологических систем.

Внедрение ERP-системы должно осуществляться внедренческой фирмой (или, в ряде случаев, компанией-разработчиком) при самом тесном контакте с ИТ-отделом и соответствующими заинтересованными подразделениями предприятия. После внедрения ERP-системы отдельные виды работ по модернизации системы могут быть поручены внешним консультантам фирмы-разработчика (консалтинговой фирмы), а её общее сопровождение можно оставить за ИТ-отделом.

В ряде случаев предприятия ориентируются на системы, разработанные собственными отделами ИТ. Практика показывает, что ориентация на «самописные» системы позволяет получить ИС наиболее подходящую для бизнеса компании, но ставит в итоге компанию с зависимость от собственных разработчиков.

Редко такой самостоятельно разработанный программный продукт остается жизнеспособным достаточно долгое время. По нему обычно нет соответствующей полной и актуальной документации. Нельзя сказать, что он профессионально протестирован на этапах разработки и сдачи в эксплуатацию и надежно сопровождается (примером этому является, хотя бы, кондитерская фабрика имени Крупской в Санкт-Петербурге, которой пришлось спешно переходить с унаследованных систем на программный продукт «Парус» из-за ухода своих ведущих программистов). Крупное предприятие может позволить себе инвестировать средства в разработку собственной (под свои конкретные потребности) КИС только при наличии следующих основных условий:

- на рынке нет готового программного продукта, удовлетворяющего предприятие по функциональности, стоимости и условиям сопровождения;

- на предприятии есть мощный ИТ-отдел с опытными аналитиками, менеджерами проектов и программистами;

- есть полная и грамотная постановка задачи;

- существует техническая возможность промоделировать работу созданных программных средств в ходе опытной эксплуатации;

- есть возможность реального сопровождения созданной системы собственными силами;

- возможность тиражирования разработанного ПО для дочерних (отраслевых) предприятий.

Основные принципы выбора ERP-системы

При выборе ERP-системы необходимо обратить особое внимание на следующие основные моменты.

Имидж фирмы-разработчика, время ее работы на рынке, репутация самой системы и общее количество успешных внедрений. Однако солидность фирмы не является главным фактором выбора. Многие новички рынка (не обладающие ежегодными миллионными оборотами и тысячами клиентов) предлагают интересные решения, основанные на современных технологиях и по вполне разумной цене. Большое число внедрений может быть также заслугой маркетинга, а не действительным качеством системы. Известны, по крайней мере, несколько случаев, когда предприятия по несколько раз меняли свои ERP-системы, обладающие известными на российском рынке брэндами (причем, как западные, так и российские). Главной причиной замены этих систем являлось недостаточная функциональность систем, низкая скорость работы, малая масштабируемость, плохое качество сопровождения при необходимости доработки систем и др.

Число успешных внедрений в России. В первую очередь, имеются в виду комплексные внедрения. Важно также знать, есть ли внедрения на родственных отраслевых предприятиях, и потребовалась ли помощь внешних консультантов. Необходимо также посмотреть, как реально работает система хотя бы на одном-двух объектах и пообщаться с ИТ-менеджерами и ее рядовыми пользователями (никакие маркетинговые материалы или даже статьи в специализированных изданиях не помогут составить более или менее полное представление о реальных возможностях системы — в некоторых случаях они даже вредны, так как рекламные издания могут сформировать неадекватное представление о ERP-системе у неподготовленного менеджера!).

Однако следует всегда помнить о том, что любая (даже чрезвычайно функционально богатая) ERP-система настраивается под потребности конкретного предприятия (а предприятий-близнецов даже в рамках одной отрасли просто не существует). В этом случае важно понять, способна ли фирма-разработчик в разумные сроки «дописать» поставляемую систему под функциональность, необходимую предприятию-заказчику. Следует помнить, что в некоторых случаях затраты на доработку системы и её последующее сопровождение могут превышать базовую стоимость.

Гибкость и открытость. Это является одним из важнейших факторов выбора ERP-системы. В соответствии с мировым опытом, срок полнофункционального внедрения ERP-системы обычно длится не менее 3 лет, а полноценно работать она должна не менее 10 лет. За это время предприятие значительно меняется (его продукция, организационно-штатная структура, система управления, бизнес-процессы, роли и полномочия должностных лиц и др.).

Информационно-аналитическая система, являющаяся основой управления предприятием, должно меняться вместе с производством. Она должно позволять легко менять автоматизированные рабочие места (АРМы) и меню, формировать отчеты и справки, делать произвольные выборки информации в удобном представлении, менять технологию сопровождения бизнес-процессов и шаблоны отчетных форм путем параметрической настройки. Система должна легко настраиваться и интегрироваться в рамках ИИС предприятия с другим программным обеспечением (например, с корпоративным ПО расчета зарплаты или управления персоналом, ПО управления документооборотом, CAD/CAM/CAE-системами, PDM-системами и др.). Важным моментом при этом является то, что все необходимые доработки системы должна делать фирма-разработчик, юридически отвечающая перед предприятием за качество своей работы.

Терминология. При анализе западной системы необходимо внимательно проанализировать ее терминологию и качество русификации. Документация должна быть полной и понятной, а терминология — привычной. В свою очередь, сопроводительная документация на российскую систему тоже должна быть полной и доступной для понимания.

Качество локализации западной системы. Российская экономика обладает своей спецификой (юридической, бухгалтерской, налоговой и др.). В конструкторской и технологической подготовке производства в России повсеместно приняты стандарты ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД (Единая система конструкторской, технологической и программной документации). На западных предприятиях принята предметно замкнутая организация производства, а в России более привычна технологическая специализация. На Западе — не цеховая структура управления, а в России — цеховая. Система должна также учитывать такие российские реалии, как цепочки зачетов, предоплата, оплата в не денежной форме, возможность забалансовой («серой») наличности и др.

Российская компания, занимающаяся локализацией и внедрением западной системы (или разработкой и внедрением российской системы). Опыт работы и квалификация ее сотрудников, реальное знание ими производства, подходы к внедрению, количество успешно реализованных проектов, реальная поддержка изменений российского законодательства во внедренной и сопровождаемой системе.

Географическая близость фирмы-разработчика или компании-внедренца. Легче и удобнее взаимодействовать с фирмой, сотрудники которой смогут оперативно (в течение считанных часов) появиться на предприятии, где работает внедренная ими система. Географическая близость важна и при необходимости доработки системы, так как фирма-разработчик обычно всегда закладывает в стоимость доработки командировочные расходы (нельзя забывать и про увеличение длительности и неудобства проекта доработки, если фирма-разработчик находится достаточно далеко).

Приемлемость цены системы. Следует учитывать, что на весь цикл установки ERP-системы (покупку, внедрение, сопровождение, развитие) придется потратить в несколько раз больше средств, чем на приобретение самого ПО (с коэффициентом 3.0—10.0). При этом, чем сложнее и дороже внедряемая ERP-система, тем выше будет коэффициент.

Возможность модульного приобретения системы. Для экономии средств должна существовать возможность приобретения и внедрения ERP-системы помодульно и только на необходимое число рабочих мест. Покупка полного комплекта модулей системы сразу — не лучший вариант, так как все модули будут внедрены только через несколько лет, а за это время некоторые из них могут уже устареть (как и сама система).

| Критерии | Критичность | По степени детализации | По сложности оценки | По важности для потенциальных пользователей | Итоговый вес |

|---|---|---|---|---|---|

| Открытость | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,9 |

| Функциональность | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1 | 2,3 |

| Инструментальный набор | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,6 |

| Документированность | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1 | 2,3 |

| Надежность | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 2,4 |

| Простота использования | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 |

| Клиентская база | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 2,1 |

| Успешные внедрения | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,9 |

| Техническая поддержка | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |

| Стоимость | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |

При решении вопроса о выборе той или иной системы целесообразно самостоятельно или с помощью фирмы-консультанта построить матрицу критериев выбора ИС. Пример построения матрицы «Критерии выбора ИС» приведен в таблице 9.2.

Основные технические требования к ERP-системе

Выбираемая ERP-система должна соответствовать следующим общим техническим требованиям (по крайней мере, большинству из них):

- Возможность интеграции с большим числом программных продуктов (с минимальным уровнем интеграции — на уровне открытых кодов командной строки или поддержкой стандарта OLE Automation).

- Обеспечение безопасности с помощью различных методов контроля и разграничения доступа к информационным ресурсам. Наличие в составе ERP-системы программно-аппаратных средств защиты информации, сертифицированных в ФАПСИ (позволяющих шифровать данные, поддерживающих электронную цифровую подпись и аутентифицирующих на ее основе пользователей). Эффективность программных средств защиты может быть также существенно повышена за счет применения аппаратных и биометрических средств (аппаратных ключей, токенов, смарт-карт, устройств распознавания отпечатков пальцев, сетчатки глаза, голоса, лица, оцифрованной подписи и др.), появившихся в последнее время на российском рынке.

- Масштабируемость для работы с различным числом клиентских мест и возможностью развития системы.

- Модульный принцип построения системы из оперативно-независимых функциональных блоков с расширением за счет открытых стандартов (API, COM и др.).

- Желательно применение трёхзвенной архитектуры: <сервер базы данных, сервер приложений, клиент>. Клиент при этом может быть «толстым», «тонким» или «сверхтонким».

- Система должна иметь возможность миграции с платформы на платформу. Обязательно должны быть версии для ОС MS Windows, Novell NetWare и UNIX (и ее клонов).

- В набор СУБД, поддерживаемых выбираемой ERP-системой, обязательно должно входить распространенное в России ПО (например, DB2, Oracle, Sybase, MS SQL Server, Informix и др.).

- Поддержка технологий распределенной обработки информации, технологий Internet/Intranet с возможностью работы через «тонкого клиента». Такое техническое решение позволяет использовать стандартные хранилища данных (библиотеки документов, базы данных) из локальных, корпоративных и глобальных сетей, не требуя существенных затрат на дополнительное администрирование и поддержание целостности, надежности и безопасности хранения данных.

- Поддержка технологий многоуровневого электронного архивирования информации на различных носителях (дисковых массивах, CD-ROM, CD-RW, магнитооптических дисках и библиотеках, ленточных библиотеках и др.).

- Наличие аналитических возможностей и встроенных инструментальных средств (позволяющих самостоятельно наращивать функциональность установленной ERP-системы).

- Удовлетворительные эксплуатационные характеристики (легкость администрирования, обучения, эргономичность рабочих мест, русскоязычный интерфейс и пр.).

Оценка эффективности внедрения

Эффективность внедрения корпоративной информационной системы должна оцениваться отдачей от инвестиций (возвратом стоимости вложений). При этом в общем случае учитываются следующие показатели.

Рис.

9.7.

Примерный состав совокупной стоимости владения ИС

Общая стоимость владения (Total Cost of Ownership — TCO), включающая ПО, аппаратные средства, стоимость внешнего обслуживания и расходы на эксплуатацию, сопровождение и зарплату специалистов и персонала. На рис. 9.7 показан примерная структура совокупной стоимости владения.

Компания Meta Group проводила специальное исследование стоимости владения ERP-системой (TCO), в которую включались аппаратное и программное обеспечение, а также стоимость услуг и расходы на персонал. В итоговую величину включались затраты на инсталляцию системы и двухлетний период внедрения, в течение которого осуществляется сопровождение системы, ее обновление или наращивание и оптимизация. Среди 63 компаний, участвовавших в исследовании (они представляли разные отрасли промышленности и относились как к малому или среднему, так и к крупному бизнесу), средняя величина TCO составила $1.5 млн. (с разбросом от $400 тыс. до $3.0 млн.). Существуют также оценки зарубежных аналитиков, что соотношение «стоимость-эффективность» при внедрении MRP/ERP-систем находится в диапазоне 0.25—2.0.

Время внедрения (Time to Implement — TTI), помимо которого надо учитывать и время, которое потребовалось, чтобы окупить внедрение (общее время называется Time to Benefit — TTB).

Возврат инвестиций (Return on Investment — ROI). По данным исследования Meta Group, среднее значение ROI после внедрения ERP-систем составило $1.6 млн. в год. У российского рынка своя специфика расчета возврата инвестиций, однако известен ряд случаев, когда средства, израсходованные на поставку и внедрение ПО управления предприятием, окупались достаточно быстро. Один из таких примеров — внедрение системы финансового и управленческого учета «Эверест» (разработка петербургской фирмы БИТ) в ОАО «Водоканал», Санкт-Петербург. После внедрения примерно 100 рабочих мест «Эвереста» в 15 филиалах «Водоканала» за счет сокращения, по меньшей мере, половины должностей инвестиции окупились уже через год (в отношении хотя бы экономии средств на зарплату).

Общая сумма затрат предприятия на внедрение ERP-системы (Net Present Value — NPV), в которую входят стоимости программно-аппаратных средств, услуг, зарплаты, расходов после внедрения и отдачи от инвестиций.

Особенности внедрения ERP-системы

По своей сути внедрение ERP-системы — это не просто инсталляция приобретённого программного пакета, это также и комплекс трудоемких мероприятий как по реинжинирингу бизнес-процессов предприятия и доработке внедряемых программных средств, так и обучению сотрудников предприятия работе с системой.

Необходимо представлять себе примерную цену внедрения. Иногда лучше сразу купить дорогую и многофункциональную систему, чем несколько недорогих программных пакетов, стоимость доработки и интеграции которых может превысить цену более дорогой системы.

Не следует экономить также на услугах внедренческих фирм, так как самостоятельное внедрение потребует значительно больше времени и сил. При этом команда внедренцев должна обязательно выполнить условия, приведенные ниже.

- Подготовить контрольные и тестовые примеры работы внедряемого программного обеспечения на основе данных, предоставленных клиентом. В этом случае можно понять, насколько полно уже имеющаяся в системе функциональность позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы предприятия и приблизительный объем необходимой доработки программного обеспечения.

- Представить подробное описание проекта внедрения (стоимость, содержание и сроки выполнения этапов, подробное описание предполагаемых результатов).

- Обучать специалистов предприятия работе с внедряемой системой уже на этапе внедрения.

- Участвовать в составлении первого после внедрения системы баланса предприятия и необходимых отчетных форм.

Очень важным моментом при подготовке договора о внедрении является четкая формулировка его условий, особенно в отношении того, что должна делать внедряемая система. Если в договоре не предусмотрено, например, что внедренческая компания переносит данные из унаследованных систем в устанавливаемую ERP-систему в рамках общей стоимости договора, то некорректно дополнительно требовать от нее бесплатного выполнения этой объемной и рутинной работы. Необходимо грамотно и полно составить техническое задание на проект внедрения ERP-системы.

В проекте внедрения (на всех его этапах) обязательно должны участвовать сотрудники предприятия с целью накопления опыта для последующего сопровождения системы. При этом уровень квалификации и способности привлекаемых сотрудников будут непосредственно влиять на успех всего проекта внедрения. Чем серьезнее отношение руководства к подбору персонала для группы внедрения, тем большую отдачу от внедрения получит предприятие. Специалисты предприятия, входящие в группу внедрения, обязательно должны пройти обучение (стоимость которого для западных ERP-систем может достигать сотен тысяч долларов).

При организации проекта внедрения необходимо четко разделять консультационное сопровождение внедрения ERP-системы и непосредственное внедрение ERP-системы. Под консультационным сопровождением внедрения понимается обучение и консультации сотрудников предприятия по различным вопросам (настройке модулей, особенностям их использования для решения конкретных задач на этапе обследования и внедрения и т. д.).

Консультационное сопровождение выполняется специалистами-внедренцами. В свою очередь, непосредственным внедрением (формированием базы нормативно-справочной информации, моделированием процессов деятельности, проведением опытной эксплуатации ERP-системы и вводом ее в промышленную эксплуатацию) должны заниматься сотрудники предприятия, входящие в группу внедрения.

В процессе внедрения предприятие должно получить не только настроенную и функционирующую ERP-систему, но и своих профессионально подготовленных сотрудников, способных самостоятельно сопровождать ее (важным моментом является также дополнительное материальное и моральное стимулирование сотрудников предприятия, участвующих в проекте внедрения).

Внедрение ERP-системы всегда сопровождается определенной корректировкой (оптимизацией) как организационно-штатной структуры предприятия, так и процессов его деятельности. При этом основным критерием необходимости изменений следует считать их целесообразность с точки зрения обеспечения эффективности процесса управления предприятия в целом.

Руководство предприятия должно понимать, к чему приведут эти изменения и (после принятия решения об изменениях) последовательно реализовывать их.

Рис.

9.8.

Практические шаги по внедрению КИС

Суммируя вышесказанное, можно сформировать перечень важнейших практических шагов по начальной фазе внедрения КИС (рис. 9.8).

9.5. Основные проблемы внедрения и использования ERP-систем

Несмотря на неоспоримые достоинства ERP-систем, нельзя не отметить ряд проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются их пользователи.

Неэффективность внедрения

Эта проблема является основной и свидетельствует о том, что любая передовая технология будет полезна только в случае ее грамотного внедрения и использования. На многих предприятиях, потративших огромные средства на приобретение и внедрение ERP-систем, их запуск привел только к отрицательным результатам. Следует сказать, что по данным зарубежных аналитиков, до 40 % проектов внедрения ERP-систем завершаются неудачно. После долгого, болезненного и дорогого внедрения многие предприятия, в конце концов, приходили к выводу, что практически аналогичных результатов можно было достигнуть и без установки ERP-систем (например, за счет обычной оптимизации бизнес-процессов на базе уже существующих аппаратно-программных средств).

В отчете Boston Consulting Group (BCG) исследовалась проблема удовлетворенности предприятий результатами внедрения у них ERP-систем. В ходе исследования были опрошены 100 ИТ-менеджеров, отвечавших за внедрение ERP-системы на предприятиях в течение последних 5 лет. По мнению аналитиков BCG, ERP-системы являются жизненно необходимыми для предприятий, однако успех внедрения зависит от того, удалось ли их адаптировать максимально близко к бизнес-процессам предприятия или, наоборот, перестроить бизнес-процесссы под стандартные функциональности ERP-системы.

Результаты опроса свидетельствуют, что только каждое третье предприятие удовлетворено результатами внедрения ERP-системы при оценке по критериям ценообразования, ценовой эффективности, реального финансового воздействия и достижения поставленных целей. По данным BCG, около 50 % пользователей ERP-систем оценивают свои финансовые, производственные и кадровые приложения, как не соответствующие поставленным целям (только около 30 % оценивают внедрение ERP-системы, как успешное).

Достаточно показательны и другие результаты исследования BCG. Отмечается относительно небольшое число успешных внедрений. Нет также убедительных доказательств пользы для предприятия от внедрения ERP-системы. В то время, как 60 % менеджеров считают, что их усилия по внедрению таких систем принесли значительную пользу, то 52 % полагают, что они достигли поставленных бизнес-целей, и только 37 % — отмечают заметный положительный финансовый эффект после внедрения ERP-системы.

В ходе опроса выявлен и рост неудовлетворенности заказчиков разработчиками ERP-систем. 15 % считают, что ERP-разработчики не фокусируются на целях ведения бизнеса, 33 % полагают, что ERP-разработчики только способствуют неоправданным расходам своих клиентов, а 12 % — просто расторгли контракт со своим первым ERP-поставщиком. Кроме того, многие опрошенные полагают, что цена внедрения ERP-системы слишком высока. Каждый пятый, внедривший у себя на предприятии ERP-систему, считает, что мог сделать это же за меньшую цену (они же полагают, что более половины расходов были излишними). Все опрошенные менеджеры считают ERP-системы меньшей стоимости лучшими.

Рис.

9.9.

Основные причины простоев КИС

Как показал опыт, средняя стоимость проектов по внедрению ERP-систем, получивших положительную оценку, составляет 7—10 миллионов долларов, а средняя стоимость проекта с отрицательной оценкой — до 90 миллионов.

По исследованиям Gartner Group во многих случаях успешно внедренная система не реализует полностью свои функции из-за неудовлетворительного использования и сопровождения. Причин тому много: недостаточная подготовленность предприятия, плохо обученный персонал, отсутствие политики безопасности, устаревшее сетевое и электротехническое оборудование и т. д. (рис. 9.9).

Качество исполнения проекта внедрения ERP-системы также не всегда удовлетворяет заказчика. У 58 % с положительной оценкой результатов внедрения ERP-системы исполнители проектов завершили их в срок и в рамках бюджета. Аналогичная картина характерна и для 33 % респондентов с отрицательным отношением к результатам внедрения ERP-системы.

Существуют и данные Standish Group, что только в 16 % случаев полнофункциональное внедрение ERP-систем заканчивается вовремя и в рамках запланированного бюджета. Почти в 30 % случаев внедрение прекращается досрочно, в остальных случаях превышаются сроки/бюджет проекта внедрения или же ограничивается предусмотренная в проекте функциональность. В связи со всем вышесказанным, поставщики ERP-систем предпочитают говорить скорее о своем опыте «продуктивных», а не «успешных» внедрений.

Сложность эффективной интеграции ERP-систем

с приложениями третьих фирм

В первую очередь, это относится к приложениям электронного бизнеса (e-Business). Если ранее созданные ERP-системы были предназначены для интеграции большой части внутренних бизнес-процессов предприятия (например, управления работой складов, прохождения заказов или проведения платежей), то в настоящее время все большее число пользователей хотят объединить свою внутреннюю систему (Back-Office) с внешней системой (Front-End), через которую осуществляется взаимодействие с клиентами и партнерами.

Основная причина неудовлетворенности менеджеров — неспособность ERP-систем успешно взаимодействовать с приложениями электронной коммерции. О том, насколько трудно связать ERP-системы с приложениями электронной коммерции, свидетельствуют и результаты исследования AMR Research.

Из 800 опрошенных компаний лишь 15 % предоставляют своим клиентам и партнерам возможность проверять состояние заказа непосредственно на Web-сайте, и только от 5 % до 10 % позволяют им выполнять транзакции. По различным оценкам, в настоящее время существует не так уж много электронных магазинов, в которых налажена полная интеграция с серверными системами. В некоторых онлайновых магазинов заказ, полученный через Internet, до сих пор сначала поступает к сотруднику, который вручную вводит его в ERP-систему.

Ограниченные аналитические возможности ERP-систем и недостаточная поддержка процессов принятия решений

ERP-системы хорошо справляются с получением и хранением данных, когда же дело доходит до анализа и обработки информации, то возможности ERP-систем оказываются весьма ограниченными. Схема данных, используемых для управления ресурсами предприятия, очень сложна. Все корпоративные данные находятся «внутри» ERP-системы, но они остаются «скрытыми» и извлечь их для анализа довольно сложно. Кроме того, ERP-системы недостаточно полно интегрированы с другими приложениями и внешними источниками информации, откуда поступают данные для аналитической обработки.

Например, компания PacifiCorp (входит в группу ScottishPower, 8000 сотрудников), поставляющая электричество 1.4 миллионам потребителей (домашним, коммерческим и промышленным) в 6 западных штатах США, внедрила у себя ERP-систему SAP R/3. После того, как PacifiCorp интегрировала свои унаследованные системы в среду SAP R/3, выяснилось, что стала труднодоступной критически важная бизнес-информация, необходимая для анализа состояния запасов, персонала, финансов, клиентов и др. Фактически после внедрения R/3 возможность оперативного доступа к этой информации серьезно затруднилась. PacifiCorp пришлось дополнительно внедрять программное обеспечение PowerConnect for SAP R/3 и ПО PowerCenter (разработки компании Informatica) для обеспечения доступа к этой информации и интегрировать ее с информацией, хранящейся в системе обслуживания клиентов.

При сохранении текущих тенденций развития российского рынка корпоративного ПО в ближайшие годы можно с большой степенью вероятности спрогнозировать резкое обострение конкуренции между западными и российскими ERP-системами, особенно предназначенными для средних и крупных предприятий.

Решающими факторами в конкурентной борьбе на мировом и российском рынках в обозримом будущем станут:

- скорость расширения функциональных возможностей ERP-системы и их адаптации к нуждам клиента;

- быстрота внедрения систем;

- качество работ по расширению возможностей, адаптации и внедрению ERP-системы;

- возможности производителей обеспечить интеграцию в своих системах ERP, CRM, SCM и e-Commerce функциональности.

В заключение можно привести названия и сайты некоторых наиболее известных производителей (поставщиков) современных ERP-систем:

- My SAP (SAP AG) — http://www.sap.com

- Oracle Applications (Oracle) — http://www.oracle.ru

- Baan IV (Baan) — http://www.baan.ru

- iRenaissance (ROSS Systems) — http://www.rossinc.com

- SyteLine (SYMIX) — http://www.frontstep.ru

- MS Dynamics (ранее Axapta, Damgaard Data Int.) — http://www.microsoft.com

- MFG/PRO* (QAD) — http://www.qad.com

- ПАРУС (Корпорация «Парус») — http://www.parus.ru

- Галактика (Корпорация «Галактика») — http://www.galaktika.ru

- БОСС-Корпорация (Компания «АйТи») — http://www.it.ru

- 1С: Предприятие (Компания 1С) —http://www.1c.ru.

Создание КИС (корпоративной информационной системы) — это сложная и важная задача для любой компании «среднего» и «крупного» бизнеса. Здесь важно определить потребности предприятия по регистрации данных его информационных потоков и на основе этого выбрать решения на базе которых будет вестись учет и анализ.

Информационная система (ИС) — это вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными потоками.

Главная задача такой системы — эффективное управление всеми ресурсами предприятия (материально- техническими, финансовыми, технологическими и интеллектуальными) для получения максимальной прибыли и удовлетворения материальных и профессиональных потребностей всех сотрудников предприятия. Без определения важных узловых элементов ИС не возможно переходить к этапу проектирования системы.

Обязательные элементы ИС

- Информационная модель ИС. Включает все формы документов, структуру справочников и данных, и т.д;

- Регламент развития информационной модели и правила внесения в неё изменений;

- Кадровые ресурсы (департамент развития, привлекаемые консультанты), отвечающие за формирование и развитие информационной модели;

- Программное обеспечение, конфигурация которого соответствует требованиям информационной модели;

- Кадровые ресурсы, отвечающие за настройку и адаптацию ПО, и его соответствие утвержденной информационной модели;

- Регламент внесения изменений в настраиваемые структуры (специфические настройки, структуры баз данных и т.д.) и конфигурацию программного обеспечения и состав его функциональных модулей;

- Аппаратно-техническая база: компьютеры, периферия, каналы телекоммуникаций, системное ПО и СУБД;

- Эксплуатационно-технические кадровые ресурсы, включая персонал по обслуживанию аппаратно-технической базы;

- Правила использования программного обеспечения и пользовательские инструкции, регламент обучения и сертификацию пользователей.

Система управления любой компании включает три основные подсистемы:

- Планирование продаж и операций. Это общий план функционирования предприятия, устанавливающий объемы изготовления готовой продукции. Главным здесь является планирование спроса и оценка ресурсов, необходимых для удовлетворения спроса. Здесь же создается основной производственный план, определяющий, какие изделия, в каком количестве и в какие сроки нужно произвести;

- Детальное планирование необходимых ресурсов (материалов, производственных мощностей, трудовых ресурсов и т.д.). Составленный план определяет время и объем заказов для всех материалов и комплектующих, необходимых для реализации основного производственного плана;

- Управление исполнением планов в процессе производства и закупок (снабжения).

Все эти подсистемы реализуются на основе КИС.

Корпоративные информационные системы (КИС) — это интегрированные системы управления территориально распределенной корпорацией, основанные на углубленном анализе данных, широком использовании систем информационной поддержки принятия решений, электронных документообороте и делопроизводстве. КИС призваны объединить стратегию управления предприятием и передовые информационные технологии.

Корпоративная информационная система — это совокупность технических и программных средств предприятия, реализующих идеи и методы автоматизации.

Комплексная автоматизация бизнес процессов предприятия на базе современной аппаратной и программной поддержки может называться по-разному. В настоящее время наряду с названием Корпоративные информационные системы (КИС) употребляются, например, следующие названия:

- Автоматизированные системы управления (АСУ);

- Интегрированные системы управления (ИСУ);

- Интегрированные информационные системы (ИИС);

- Информационные системы управления предприятием (ИСУП).

Процесс создания единой корпоративной информационной системы

Создание единой (корпоративной) информационной системы (КИС) — процесс не простой, и кроме определения задач, которые должна решать такая система, важно определить, на базе какого решения она будет функционировать. В России большую долю рынка информационных систем занимают программные продукты на базе «1С». Наши специалисты помогут вам определиться с выбором нужного продукта для ведения консолидированного учета на предприятии.

КИС по своему составу — это совокупность различных программно-аппаратных платформ, универсальных и специализированных приложений различных разработчиков, интегрированных в единую информационно-однородную систему, которая наилучшим образом решает в некотором роде уникальную задачу каждого конкретного предприятия.

То есть, КИС — человеко-машинная система и инструмент поддержки интеллектуальной деятельности человека, которая под его воздействием должна:

- Накапливать определенный опыт и формализованные знания;

- Постоянно совершенствоваться и развиваться;

- Быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и новым потребностям предприятия.

Наша команда поможет вам разобраться в построении бизнес-процессов на предприятии и связке структуры всего предприятия в единую информационную систему. Обсудить подробнее задачи и возможные пути их решения проще напрямую с экспертом, либо задав вопрос в он-лайн консультант на сайте.

Комплексная автоматизация предприятия подразумевает перевод в плоскость компьютерных технологий всех основных деловых процессов организации. И использование специальных программных средств, обеспечивающих информационную поддержку бизнес-процессов, в качестве основы КИС представляется наиболее оправданным и эффективным.

Современные системы управления деловыми процессами позволяют интегрировать вокруг себя различное программное обеспечение, формируя единую информационную систему. Тем самым решаются проблемы координации деятельности сотрудников и подразделений, обеспечения их необходимой информацией и контроля исполнительской дисциплины, а руководство получает своевременный доступ к достоверным данным о ходе производственного процесса и имеет средства для оперативного принятия и воплощения в жизнь своих решений. И, что самое главное, полученный автоматизированный комплекс представляет собой гибкую открытую структуру, которую можно перестраивать на лету и дополнять новыми модулями или внешним программным обеспечением.

Под корпоративной информационной системой будем понимать информационную систему организации, отвечающую следующему минимальному перечню требований:

- Функциональная полнота системы;

- Надежная система защиты информации;

- Наличие инструментальных средств адаптации и сопровождения системы;

- Обеспечение обмена данными между разработанными информационными системами и др. программными продуктами, функционирующими в организации;

- Возможность консолидации информации;

- Наличие специальных средств анализа состояния системы в процессе эксплуатации.

Функциональная полнота системы

- Выполнение международных стандартов управленческого учета MRP II, ERP, CSRP;

- Автоматизация в рамках системы решения задач планирования, бюджетирования, прогнозирования, оперативного (управленческого) учета, бухгалтерского учета, статистического учета и финансового-экономического анализа;

- Формирование и ведение учета одновременно по российским и международным стандартам;

- Количество однократно учитываемых параметров деятельности организации от 200 до 1000, количество формируемых таблиц баз данных — от 800 до 3000.

Система защиты информации

- Парольная система разграничения доступа к данным и реализуемым функциям управления;

- Многоуровневая система защиты данных (средства авторизации вводимой и корректируемой информации, регистрация времени ввода и модификации данных).

Инструментальные средства адаптации и сопровождения системы