Дата публикации 23 декабря 2021Обновлено 23 декабря 2021

Определение болезни. Причины заболевания

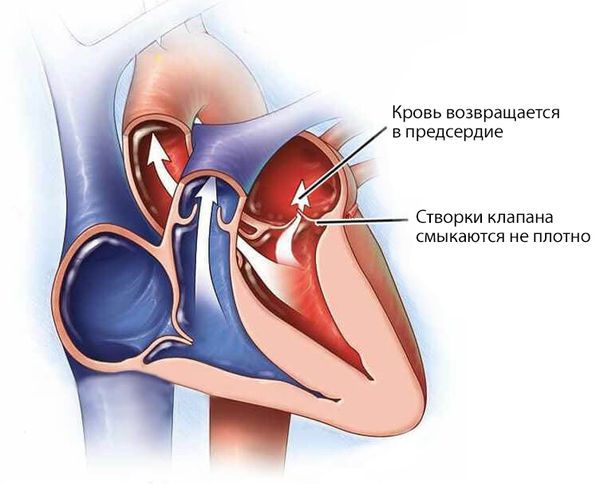

Недостаточность клапанов сердца (Insufficiency of heart valves) — это неполное смыкание створок клапана, из-за которого кровь во время сердечных сокращений течёт в обратную сторону. В результате камеры сердца перегружаются объёмом крови, появляется одышка, отёки ног и боли в сердце.

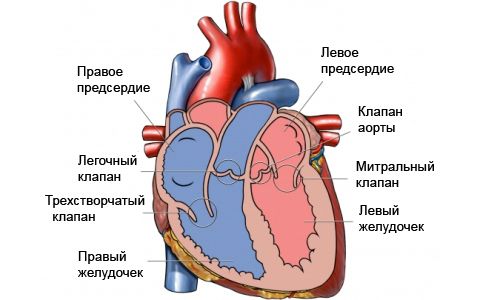

Клапаны сердца — это плотные фиброзные складки, образованные из внутренней оболочки сердца (эндокарда). Благодаря им кровь внутри сердца движется только в одном направлении: при расслаблении желудочков (при диастоле) — из предсердий в желудочки, при сокращениях желудочков (при систоле) — из правого желудочка в ствол лёгочной артерии и из левого желудочка — в аорту.

Клапаны сердца располагаются:

- между предсердиями и желудочками — митральный (двустворчатый) и трикуспидальный (трёхстворчатый);

- между желудочками и отходящими от них сосудами — клапаны аорты и лёгочного ствола.

Клапаны открываются и захлопываются, когда изменяется направление перепада давления между камерами сердца (предсердиями и желудочками) и отходящими от желудочков сосудами (аортой и лёгочной артерией) [7].

При расстройствах клапанного аппарата ухудшается движение крови внутри сердца, а при декомпенсации клапанной недостаточности — системное кровообращение. Декомпенсацией называют нарушение работы органа, которое возникло из-за исчерпания возможностей организма.

Распространённость

Болезни клапанов сердца очень распространены. Они могут стать причиной инвалидности и привести к смерти, в первую очередь при несвоевременном и неадекватном лечении. По данным ВОЗ, клапанные пороки встречаются у 5–10 человек на 1000 населения, что составляет 20–25 % от всех случаев кардиологических заболеваний [8].

Все недостаточности клапанов сердца можно разделить на органические и неорганические.

Причины неорганической недостаточности клапанов сердца

Неорганическая, или функциональная, недостаточность клапана может развиться при ослаблении сосочковых мышц. Эти мышцы находятся под клапанами и удерживают створки на уровне смыкания. При их ослаблении развивается пролапс, т. е. провисание одной или нескольких створок клапана. Подобные изменения возникают из-за нарушений в регуляции работы сердца. К ним могут приводить самые разнообразные причины, например недостаток железа и магния или повышенная тревожность.

Кроме того, неорганическая недостаточность клапанов сердца может возникать при увеличении отверстия, закрывающего клапан. Такое состояние наблюдается при расширении полостей сердца из-за различных причин: миокардита, дистрофии миокарда, кардиосклероза, диффузных болезней соединительной ткани, синдромов Марфана и Элерса — Данло.

Причины органической недостаточности клапанов сердца

Органические нарушения, или пороки сердца, вызваны необратимыми изменениями структуры клапана.

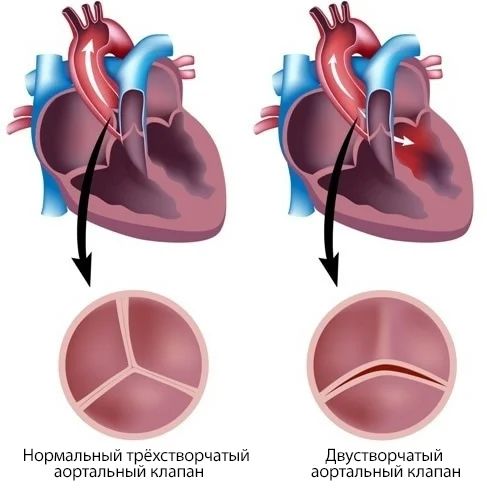

Двустворчатый аортальный клапан — это самый распространённый врождённый порок сердца. Такой клапан чаще, чем нормальный, трёхстворчатый, подвергается разрастанию соединительной ткани и отложению кальция (кальцинозу). В одних случаях аортальный клапан сужается, в других — быстро разрушается и развивается его недостаточность.

Аневризма синуса Вальсальвы (правого коронарного синуса) — более редкая врождённая аномалия развития аорты. Она возникает при неправильном соединении мышечного слоя аорты с фиброзным кольцом аортального клапана во время развития эмбриона. Этот порок опасен тем, что в возрасте 30–40 лет спонтанно или на фоне инфекционного эндокардита аневризма может разорваться и произойдёт массивный выброс крови из аорты в правые отделы сердца. При разрыве аневризмы створка аортального клапана нередко затягивается в образовавшееся отверстие и возникает недостаточность клапана. Состояние пациентов обычно тяжёлое, поэтому необходима немедленная диагностика и лечение [1].

Врождённая митральная регургитация (обратный ток крови) — это порок, при котором нарушается работа митрального клапана и во время сокращения левого желудочка часть крови из него возвращается в левое предсердие. Причинами могут стать растяжение фиброзного кольца клапана, которое не даёт створкам полностью смыкаться в систолу, расщепление створок, аномалия хорд митрального клапана, приводящая к прогибанию створок, дефекты в створках, аномалии их прикрепления.

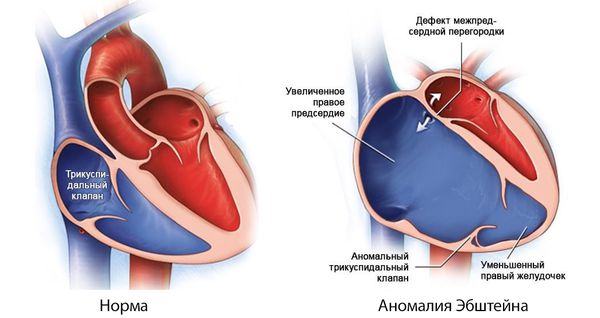

При врождённой аномалии трёхстворчатого клапана (аномалии Эбштейна) створки клапана неправильно прикрепляются к фиброзному кольцу, в виде винта, при этом каждая створка располагается ниже предыдущей. Из-за сильного обратного тока крови расширяется правое предсердие и часть правого желудочка выше створок клапана. В результате создаётся большая полость, фиброзное кольцо клапана сильно расширяется и он перестаёт смыкаться.

Воспаление внутренней оболочки сердца (инфекционный эндокардит), особенно ревматический, — это основной фактор развития приобретённых пороков сердца. Ревматическая лихорадка является ведущей причиной возникновения порока у половины больных с недостаточностью митрального клапана[11]. Также из-за неё может развиться недостаточность аортального клапана. В большинстве случаев к этому приводит ревматический вальвулит (воспаление створок клапана). Значительную роль также играет инфекционный эндокардит, который развивается на неизменённом клапане, либо осложняет течение таких аномалий, как двустворчатый или прогибающийся аортальный клапан.

Воспаление клапана любой этиологии нередко заканчивается склерозом — деформацией и укорочением створок. Такой клапан не полностью прикрывает отверстие, т. е. развивается его недостаточность.

Таким образом, к возможным причинам недостаточности клапанов относятся:

- гипертония — самая частая причина;

- сепсис;

- диффузные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка и ревматоидный артрит);

- сифилис;

- болезнь Такаясу;

- аортит с распространением на аортальный клапан при болезни Бехтерева и синдроме Рейтера (так называемые серонегативные артриты);

- механические травмы (например, удар в область сердца);

- лучевая терапия при онкологических заболеваниях;

- миксоматозная дегенерация створок митрального клапана (утолщение створок клапана за счёт слоя между предсердной и желудочковой поверхностью створки);

- пролапс клапана;

- разрыв сухожильных хорд, поддерживающих клапан (они могут разорваться из-за врождённого недоразвития элементов клапанного аппарата, травм и большинства распространённых заболеваний митрального клапана, в том числе ревматического вальвулита и инфекционного эндокардита);

- карциноидный синдром — при карциноидной опухоли толстого кишечника возникает фиброз, утолщается трёхстворчатый клапан и клапан лёгочной артерии, что ограничивает подвижность створок;

- инфаркт миокарда;

- атеросклеротические изменения и кальциноз клапанов у пожилых людей [17].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы недостаточности клапанов сердца

В зависимости от того, какой именно клапан поражён, выделяют несколько форм недостаточности.

Недостаточность митрального клапана

Хроническая недостаточность митрального (двустворчатого) клапана может много лет протекать со слабостью, головокружением, одышкой или совсем без симптомов. Пациенты способны выдерживать нормальную нагрузку, например проходить несколько километров и подниматься на 2–3 лестничных проёма. На этой стадии порок выявляется случайно при медицинском осмотре. По мере прогрессирования заболевания могут возникать сердцебиения и одышка при физической нагрузке.

При нарастании застойных явлений в лёгких появляются приступы сердечной астмы: одышка в покое, кашель (сухой или с отделением небольшого количества мокроты), часто с примесью крови. Если присоединяется недостаточность правого желудочка, то отекают ноги и появляется боль в правом подреберье, вызванная увеличением печени и растяжением её капсулы. Пациентов беспокоят ноющие, давящие и колющие боли в области сердца, не всегда связанные с физической нагрузкой, может наблюдаться акроцианоз — синюшная окраска кожи рук и ног, вызванная недостаточным кровоснабжением мелких капилляров. При значительной регургитации (обратном токе крови) увеличивается левый желудочек и слева от грудины равивается сердечный горб, что особенно характерно для детей [3].

При острой митральной недостаточности левые отделы сердца перегружаются объёмом крови. Она застаивается в лёгких, и может развиться кардиогенный шок, при котором снижается выброс крови из левого желудочка в аорту и резко падает давление. Систолическое давление опускается ниже 80–90 мм рт. ст., частота сердечных сокращений достигает 100–110 уд/м. Кожа становится бледной, холодной и влажной. Появляется общая слабость. Мочеиспускание снижено или полностью отсутствует. На фоне шока нарушается сознание, развивается сопор или кома. Часто при выраженной острой митральной регургитации движение крови настолько нарушено и симптомы нарастают так бурно, что необходима неотложная кардиохирургическая операция по замене митрального клапана [8].

Недостаточность аортального клапана

При хронической аортальной недостаточности пациенты долгое время чувствуют себя хорошо, так как этот порок компенсируется усиленной работой левого желудочка. При декомпенсации они жалуются на головокружение и обмороки. Часто их беспокоит давящая боль в области сердца при физической нагрузке. При этом сильно бледнеет кожа и слизистые оболочки. Может усилиться пульсация сонных артерий и возникнуть синхронное качание головы (симптом Мюссе) [12].

Недостаточность трёхстворчатого клапана

При врождённом пороке трикуспидального (трёхстворчатого) клапана симптомы зависят от того, насколько нарушилось кровообращение. При хронической недостаточности клапана появляется одышка, сердцебиения, усиливается утомляемость и возникают боли в области сердца. Из-за низкого сердечного выброса может ухудшиться кровоснабжение рук и ног, что приводит к постоянной синюшности кожи. При расширении правого предсердия и части правого желудочка выше створок возникает сердечный горб. При декомпенсации набухают вены шеи, увеличивается печень и селезёнка, появляются синяки на коже и кровоточат слизистые.

Большинство пациентов доживают до 20–30 лет, некоторые — до 40–50 лет. Продолжительность жизни невысокая, так как перегрузка правого желудочка быстро приводит к прогрессированию сердечной недостаточности. Значительно продлить жизнь таким пациентам позволяет кардиохирургическое лечение.

Острая недостаточность трёхстворчатого клапана чаще всего возникает при инфекционном эндокардите у наркоманов, принимающих наркотики внутривенно. Обычно они поступают с симптомами сепсиса или деструктивной пневмонии. Острая трикуспидальная регургитация в таком случае может ничем не проявляться, поражение трёхстворчатого клапана выявляют при эхокардиографии [6].

Недостаточность клапана лёгочной артерии

Выраженная врождённая недостаточность клапана лёгочной артерии заметна сразу после рождения. У ребёнка увеличивается печень, появляются отёки на ногах, синюшность рук и ног. Расширенные ветви лёгочной артерии сдавливают бронхи и трахею, из-за чего возникает одышка.

Изолированная вторичная недостаточность клапана лёгочной артерии может длительное время (до 20–30 лет) протекать без симптомов. Жалобы возникают, когда прогрессирует недостаточность правого желудочка и нарушается работа трёхстворчатого клапана. При этом появляется сонливость, слабость, сердцебиение, приступы одышки, синюшность кожи, боли в сердце. У пациентов старше 20–30 лет встречаются аритмии, могут набухать шейные вены, а фаланги пальцев становятся похожи на барабанные палочки.

В дальнейшем у них возникают периферические отёки, стойкая тахикардия, кардиальный цирроз печени, скопление жидкости в полости плевры и брюшной полости (гидроторакс и асцит).

Патогенез недостаточности клапанов сердца

При недостаточности митрального клапана его створки смыкаются не полностью и возникает обратный ток крови (регургитация) из левого желудочка в левое предсердие. Если объём крови меньше 10 мл, гемодинамика, т. е. движение крови, не нарушается. Патологические изменения развиваются при регургитации объёмом 15–20 мл и больше.

Левое предсердие при этом расширяется и утолщается, внутрипредсердное давление повышается до 10–15 мм рт. ст. (в норме 5 мм рт. ст.). Растёт давление в венах малого круга кровообращения, в которых содержится кровь, оттекающая от лёгких. Избыток крови из левого предсердия попадает в левый желудочек, объём крови и давление в нём также повышаются, что приводит к его гипертрофии, т. е. утолщению.

Недостаточность митрального клапана компенсируется усиленной работой левого желудочка. Он может так функционировать достаточно долго, поэтому системное кровообращение нарушается только к пожилому возрасту — в 60–70 лет и старше. При выраженной недостаточности митрального клапана резервы левого желудочка и предсердия быстро истощаются, поэтому кровообращение ухудшается раньше.

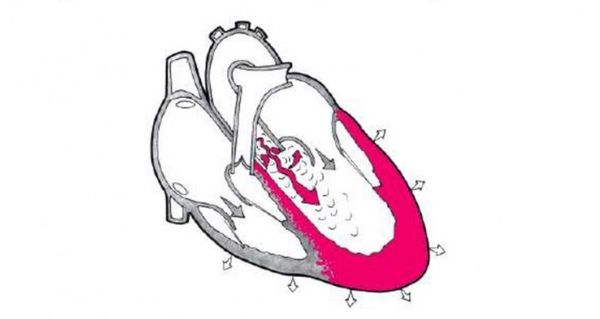

При недостаточности аортального клапана во время диастолы возникает обратный ток крови из аорты в левый желудочек. Регургитация иногда достигает 60 % ударного объёма сердца (т. е. 60 % крови, выброшенной при сокращении сердца, оттекает обратно). Переполнение левого желудочка кровью приводит к его гипертрофии.

Выброс крови во время систолы увеличивается, но из-за неполного смыкания створок аортального клапана кровь во время диастолы оттекает обратно в левый желудочек. Из-за этого в большом круге кровообращения, снабжающем кровью весь организм, возникают перепады давления. Систолическое давление (верхнее) повышается, а диастолическое давление (нижнее) значительно снижается (190–180/60–55 мм рт. ст.). Патологические изменения возникают после 60 лет, так как до этого возраста нарушение гемодинамики внутри сердца компенсирует мощный левый желудочек. Однако при его длительной перегрузке и переутомлении миокарда компенсаторные возможности левого желудочка исчерпываются. В результате нарушается системное кровообращение, что проявляется одышкой, отёками и другими признаками сердечной недостаточности.

При недостаточности трёхстворчатого (трикуспидального) клапана во время сокращения правого желудочка часть крови возвращается в правое предсердие, которое растягивается и утолщается. В момент диастолы из правого предсердия избыток крови поступает в правый желудочек. В результате правый желудочек расширяется и утолщается. Компенсаторные возможности правых отделов сердца невелики, поэтому быстро развивается застой крови в большом круге кровообращения (от года до 10–20 лет). Нарушение сопровождается одышкой, отёками, синюшностью рук и ног, увеличением печени.

При недостаточности клапана лёгочной артерии из-за неполного смыкания створок возникает регургитация из лёгочной артерии в правый желудочек, который перегружается объёмом крови и расширяется. При лёгкой степени недостаточности клапана системное кровообращение не нарушается. Но если клапан недоразвит или полностью отсутствует с самого рождения, то заболевание развивается очень быстро [8].

Классификация и стадии развития недостаточности клапанов сердца

Недостаточность клапанов сердца бывает двух видов:

- Неорганическая, или функциональная, недостаточность на фоне пролапса митрального или трикуспидального клапана — клапаны смыкаются не полностью, полости сердца расширены, но анатомических дефектов нет.

- Органическая недостаточность (с анатомическими дефектами, развитием порока сердца):

- врождённая — дефект развития самих клапанов;

- приобретённая — возникшая в результате какого-либо заболевания.

Органическая недостаточность клапанов (т. е. пороки сердца) также бывает:

- сочетанной — одновременно с недостаточностью возникает стеноз клапана;

- комбинированной — поражены нескольких клапанов сердца.

В зависимости от поражённого клапана выделяют митральную, аортальную, трёхстворчатую недостаточность и недостаточность клапана лёгочной артерии [7].

Степени тяжести недостаточность клапанов:

- I степень (лёгкая) — объём регургитации (обратного тока крови) не превышает 15 %;

- II степень (средней тяжести) — 15–30 %;

- III степень (тяжёлая) — 35–50 %;

- IV степень (крайне тяжёлая) — более 50 % [4].

Чем больше объём обратного тока крови, тем тяжелее сердцу работать и быстрее развиваются симптомы клапанной недостаточности. При проведении доплер-эхокардиографии степень недостаточности можно определить по длине струи регургитации.

Выделяют четыре степени недостаточности митрального и трёхстворчатого клапанов:

- I степень — струя заканчивается сразу за створками клапана;

- II степень — распространяется на 2 см ниже створок;

- III степень — доходит до середины предсердия или желудочка (в зависимости от того, на каком клапане развивается недостаточность);

- IV степень — распространяется на всё предсердие или желудочек [10].

По скорости развития недостаточность клапанов может быть:

- острой — развивается быстро, чаще внезапно, приводит к тяжёлым нарушениям кровообращения, например резко падает давление и возникает кардиогенный шок, требуется немедленная диагностика и кардиохирургическое лечение;

- хронической — развивается медленно, камеры сердца изменяются постепенно.

Осложнения недостаточности клапанов сердца

Осложнения недостаточности митрального клапана:

- Сердечная недостаточность. Так как левый желудочек плохо сокращается, сердце хуже перекачивает кровь. В результате она застаивается в большом круге кровообращения, что проявляется отёками на ногах, а в тяжёлых случаях — по всему телу, в том числе в брюшной и плевральной полостях. Застой крови может возникнуть и в малом круге кровообращения, что сопровождается одышкой.

- Фибрилляция (мерцание) предсердий. Из-за обратного тока крови из левого желудочка расширяется левое предсердие, что способствует нарушению ритма — предсердия быстро и хаотично сокращаются, возникает одышка, повышается утомляемость и даже без физической нагрузки усиливается сердцебиение. В результате в полости левого предсердия могут образоваться кровяные сгустки — тромбы. Повышается риск тромбоэмболии некоторых органов, в частности головного мозга с развитием инсульта.

- Лёгочная гипертензия. При длительной недостаточности митрального клапана (в течение 20–50 лет) возникает застой крови в малом круге кровообращения, повышается давление в лёгочной артерии и развивается лёгочная гипертензия. Эти нарушения приводят к перегрузке правых отделов сердца, прежде всего правого желудочка [5]. Пациентов беспокоит одышка, сердцебиения, утомляемость и боли в области сердца.

Осложнения аортальной недостаточности — инфекционный эндокардит, недостаточность коронарных сосудов и сердечная астма. При эндокардите воспаляется внутренняя оболочка сердца. Коронарная недостаточность сопровождается стенокардией и одышкой. При сердечной астме одышка усиливается, появляется кровохарканье.

Осложнения недостаточности трикуспидального (трёхстворчатого) клапана — мерцание предсердий, образование тромбов в полости правого предсердия с тромбоэмболией лёгочной артерии. Появляется одышка, боль за грудиной, падает артериальное давление, иногда возникают желудочно-кишечные кровотечения.

Наиболее опасные осложнения недостаточности клапана лёгочной артерии — лёгочная эмболия и аневризма лёгочной артерии [8]. При этих патологиях возникает общая слабость, повышается утомляемость, появляется одышка при движениях и сердцебиения. Иногда пациенты жалуются на ноющие тупые боли в грудной клетке в проекции аневризмы.

Диагностика недостаточности клапанов сердца

Чтобы поставить диагноз, проводится осмотр, перкуссия (выстукивание), электрокардиография, рентгенологическое и ультразвуковое исследование. Для уточнения диагноза могут потребоваться чреспищеводная эхокардиография, катетеризация полостей, компьютерная и магнитная томография сердца. Чреспищеводная эхокардиография и катетеризация выполняются только в стационаре. Компьютерную и магнитную томографию можно сделать в медицинских центрах или стационарах, как правило в крупных городах.

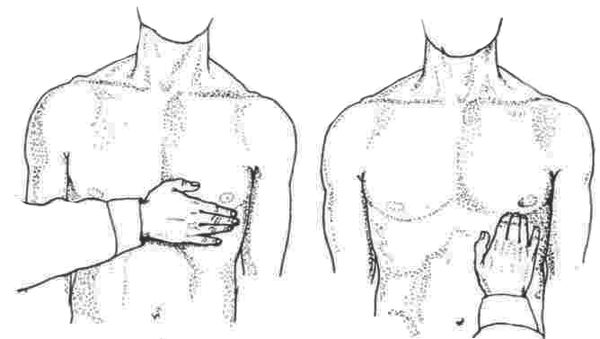

Осмотр, пальпация, измерение пульса и давления

При аортальной недостаточности из-за резкого колебания давления возникает пульсация периферических артерий (особенно сонных — «пляска каротид»), видимая при осмотре. Пациент ритмично покачивает головой (симптом Мюссе). При интенсивном надавливании на верхушку ногтя попеременно краснеет и бледнеет ложе у его основания (псевдокапиллярный пульс или признак Квинке). Иногда возникает пульсация в правом подреберье в зоне проекции печени. Эта пульсация заметна как при осмотре, так и при пальпации. Для этого состояния характерно высокое давление и скачущий пульс, т. е. при каждом измерении он разный.

При осмотре и прощупывании области сердца заметно смещение верхушечного толчка (пульсации грудной стенки) влево и вниз, что свидетельствует об утолщении и расширении левого желудочка. Одновременно с этим наблюдается пульсация в нижней части грудной и надчревной областей.

При пальпации верхушечный толчок в норме плотный («куполообразный»), его ослабление означает сильное снижение сократительной способности миокарда.

Недостаточность трикуспидального клапана ведёт к значительному увеличению объёма правого желудочка, может быть видна разлитая пульсация во всей сердечной области. Артериальное давление часто понижено, а венозное — увеличивается до 200–300 мм вод. ст.

При недостаточности аортального клапана можно увидеть и прощупать пульсацию в области основания сердца, а также выявить пульсацию аорты во 2-м межреберье справа от грудины. У больных с недостаточностью аортального клапана над бедренной артерией вместо одного тона определяются два (двойной тон Траубе), что связано с резкими колебаниями сосудистой стенки как во время сокращения, так и при расслаблении сердца.

Если порок развивается в детстве, то из-за усиленного сокращения увеличенного сердца деформируются податливые у ребёнка рёбра. В результате в области сердца появляется равномерное выпячивание — сердечный горб.

Перкуссия и аускультация

С помощью перкуссии (выстукивания) можно выявить расширение камер сердца при недостаточности трикуспидального клапана и на поздних стадиях при недостаточности митрального клапана.

При недостаточности митрального клапана расширяется левое предсердие.

При одновременном развитии нескольких пороков сердца границы сердца увеличиваются во все стороны (кардиомегалия, «бычье сердце»).

С помощью аускультации (выслушивания) можно выявить характерные для недостаточности клапанов шумы и ослабление тонов сердца.

Рентгенологическая диагностика

Рентгенография — это метод скрининга, т. е. быстрой диагностики. Она позволяет определить расположение предсердий и желудочков, а также выявить застой крови в малом круге кровообращения.

При недостаточности митрального клапана левое предсердие и желудочек увеличиваются. Сердце приобретает митральную конфигурацию: его талия сглаживается сперва из-за резкого увеличения левых отделов, а затем — правых.

При недостаточности аортального клапана резко увеличивается размер левого желудочка, поэтому сердце приобретает аортальную конфигурацию: форму «сапога» или «сидящей утки».

При недостаточности трёхстворчатого клапана видна повышенная прозрачность лёгких и выраженная кардиомегалия (увеличение сердца) с шарообразной тенью сердца из-за увеличения правого предсердия. Часто исчезает дуга лёгочной артерии.

При недостаточности клапана лёгочной артерии дуга лёгочной артерии, наоборот, выпячивается, сосудистый рисунок лёгких усилен, правые отделы сердца расширены.

Электрокардиография (ЭКГ)

На ЭКГ можно увидеть признаки утолщения камер сердца, их перегрузки, аритмии и нарушения проводимости.

При недостаточности аортального и митрального клапана на ЭКГ даже в бессимптомный период заметно утолщение миокарда левого желудочка. На более поздних стадиях появляются признаки перегрузки левого желудочка и относительной коронарной недостаточности. Может сформироваться блокада левой ножки пучка Гиса.

При недостаточности трёхстворчатого клапана на ЭКГ повышается амплитуда зубцов Р, что говорит об увеличении правого предсердия. Могут появиться блокады и нарушиться ритм.

При недостаточности клапана лёгочной артерии данные ЭКГ также свидетельствуют об увеличении и перегрузке правых отделов сердца [7].

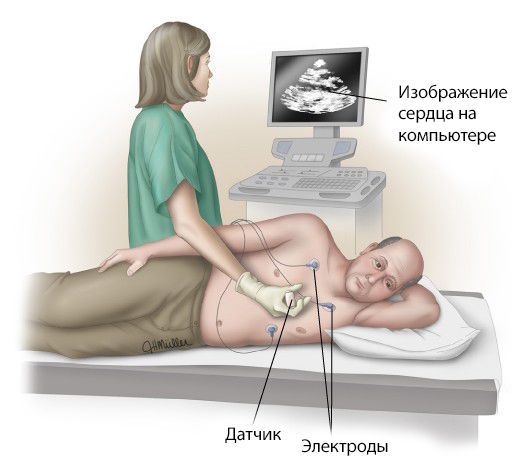

УЗИ сердца (чрезгрудная эхокардиография)

Чрезгрудная (поверхностная, трансторакальная) эхокардиография (ЭХО-КГ) — это простой и безопасный метод диагностики заболеваний сердца, в том числе и недостаточности клапанов. Он основан на способности ультразвукового луча проникать сквозь ткани и отражаться от них. Отражённый ультразвуковой сигнал воспринимается датчиком, обрабатывается и переводится в изображение. УЗИ позволяет осмотреть сердце, его камеры, клапаны, эндокард (внутреннюю оболочку), зарегистрировать лёгкие движения стенок и клапанов сердца, зафиксировать неправильное прикрепление створок клапанов, их аномалии и изменение движения.

Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭХО-КГ)

ЧПЭХО-КГ — это метод, при котором маленький ультразвуковой датчик, закреплённый на приборе, располагают в пищеводе. Такое положение датчика увеличивает разрешающую способность аппарата и позволяет осмотреть отделы сердца, закрытые от ультразвукового луча плотным материалом (например, левое предсердие может прикрываться механическим протезом митрального клапана).

Показания для чреспищеводной эхокардиографии при недостаточности клапанов:

- Инфекционный эндокардит или подозрение на него при низкой информативности трансторакальной ЭХО-КГ и во всех случаях эндокардита искусственного клапана сердца.

- Искусственные клапаны сердца.

- Необходимость определить степень и причину митральной регургитации.

- Наблюдение во время операции на клапанах.

- Плохое «ультразвуковое окно», исключающее поверхностное исследование. В передней грудной клетке есть участки, через которые врач проводит УЗИ. Если после приложения датчика в нужное место появляются помехи и нельзя получить картинку на мониторе, врач описывает такое состояние как «плохое ЭХО-окно» или «узкое ЭХО-окно». Встречается при ожирении и узких межрёберных промежутках.

Доплер-эхокардиография

К доплер-эхокардиографическим методикам относятся цветное доплеровское сканирование, постоянно-волновой, импульсно-волновой и тканевой доплер. С помощью них исследуются скорость и направление потоков крови в камерах сердца, выявляется и оценивается степень регургитации на клапанах.

В здоровом сердце все потоки крови движутся приблизительно с одинаковой скоростью и в одном направлении. При недостаточности клапанов в областях перепада давления создаётся турбулентный поток крови, т. е. появляются завихрения, слои и частицы крови движутся в разном направлении. Турбулентные потоки можно зарегистрировать с помощью доплер-эхокардиографии. При проведении цветного доплеровского сканирования можно обнаружить потоки внутри камер сердца и определить степень клапанной недостаточности [8].

Радионуклидная диагностика (ангиография и вентрикулография)

Радионуклидная диагностика позволяет оценить общую и региональную сократимость сердца, визуализировать клапаны и стенки миокарда. Её выполняют в специальном аппарате (гамма-камере), который формирует изображение после введения радиоактивного препарата. Как и КТ, радионуклидная диагностика не несёт лучевую нагрузку.

Спиральная компьютерная и магнитно-резонансная томография (СКТ и МРТ)

СКТ и МРТ позволяют получить точное изображение сердца, дают информацию о состоянии клапанов и кровотоке в месте дефекта.

При КТ-ангиографии сердца обязательно используется рентгеноконтрастное вещество на основе йода, организм получает лучевую нагрузку. Контраст при КТ позволяет повысить чёткость изображения сердца и коронарных артерий, но может возникнуть аллергия на введённый препарат.

У магнитно-резонансной томографии таких побочных эффектов и лучевой нагрузки нет. Однако она противопоказана пациентам с установленными электронными устройствами и металлом в теле.

Катетеризация сердца

Катетеризация сердца — это малоинвазивная процедура, которая проводится как для диагностики, так и для лечения клапанной недостаточности. Хирург вводит тонкую, длинную и гибкую трубку-катетер, продвигая её из паховой области к сердцу. Через неё в кровь вводят контрастное вещество и получают изображение сердца в различных проекциях. Благодаря введению контрастного вещества можно оценить размер сердца, сокращение сердечной мышцы и работу клапанов. Во время процедуры при необходимости определяют давление в полостях сердца. Например, при митральной недостаточности давление в левом предсердии и левом желудочке одинаковое.

С помощью катетеризации можно провести пластическую операцию на клапане и его протезирование. К противопоказаниям для катетеризации относятся выраженная сердечная недостаточность, инфекционные и простудные заболевания, серьёзные нарушения сердечного ритма (пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия с большим дефицитом пульса).

Лечение недостаточности клапанов сердца

Пациентам с лёгкой и умеренной недостаточностью клапанов, не связанной с инфекционным эндокардитом и без симптомов сердечной недостаточности, нужно наблюдаться у кардиолога и периодически посещать кардиохирурга (не реже одного раза в год, при ухудшении состояния — чаще).

При инфекционном эндокардите независимо от степени поражения и наличия симптомов лечение проводит кардиохирург. К нему также направляют пациентов с тяжёлой хронической клапанной недостаточностью.

Хирургическое лечение

Если появились симптомы недостаточности клапанов, то самый эффективный метод лечения — это операция. Она позволяет улучшить состояние пациента и нередко спасти ему жизнь [8]. Применяются два типа операций: протезирование (замена) клапанов и пластические вмешательства на клапанах и подклапанных структурах.

Протезирование или пластика клапана проводятся при хронической клапанной недостаточности. Неотложное протезирование необходимо при острой тяжёлой недостаточности митрального и аортального клапанов [2].

Медикаментозное лечение

Терапевтическое лечение может быть назначено до и после хирургического вмешательства. Также его проводят пациентам, которым противопоказана операция, например при выраженной сердечной недостаточности, инфекционных и простудных заболеваниях, серьёзных нарушениях сердечного ритма (пароксизмальной тахикардии и мерцательной аритмии с большим дефицитом пульса).

При хронической сердечной недостаточности применяются ингибиторы АПФ, Спиронолактон и бета-блокаторы. Бета-блокаторы обязательно назначаются больным с синдромом Марфана до и после операции, так как эти препараты замедляют расширение корня аорты.

При гипертонии для снижения артериального давления применяются блокаторы кальциевых каналов.

При сопутствующей фибрилляции предсердий для профилактики инсульта назначаются антикоагулянты.

Пациентам с пролапсом клапанов показан приём препаратов магния курсами 2–3 раза в год, а также лекарств, положительно влияющих на нервную систему.

При замене клапана на механический протез обязательно назначается антикоагулянт Варфарин. Всем пациентам с клапанной недостаточностью должна проводиться профилактика респираторных инфекций и инфекционного эндокардита (санация очагов инфекции, лечение тонзиллита и кариеса) [9].

После операции по установке механических клапанов пациенты пожизненно принимают антикоагулянтную терапию. Эти лекарства разжижают кровь и предупреждают возникновение тромбов. Наличие механического клапана является противопоказанием к беременности, так как на её фоне повышается риск тромбоза, а применяемые антикоагулянты либо опасны для плода (Варфарин), либо слабо эффективны (нефракционированный гепарин).

Прогноз. Профилактика

Прогноз при клапанной недостаточности зависит от тяжести заболевания, из-за которого развился порок сердца, а также от выраженности клапанного дефекта и состояния миокарда. При хорошем состоянии сердечной мышцы, лёгкой и умеренной недостаточности трудоспособность сохраняется до 60–70 лет.

При выраженной недостаточности клапанов сердечная недостаточность развивается примерно за 1–2 года, иногда быстрее [5]. Имплантация искусственного клапана значительно увеличивает продолжительность жизни: согласно исследованию, через 9 лет после операции выживают 73 % пациентов, через 18 лет — 65 %. Без операции через 5 лет умирают 52 % больных. При аортальном протезировании в течение 9 лет выживают 85 % больных, при медикаментозном лечении — только 10 % [8].

Совершенствование механических и применение биологических клапанов (например, консервированных свиных аортальных клапанов) ещё больше увеличивает продолжительность жизни пациентов [8].

Пациентам с недостаточностью клапанов нужно пожизненно наблюдаться у кардиолога. Осмотр и обследование проводятся не менее одного раза в год, при ухудшении состояния — чаще. Цель лечения — замедлить развитие сердечной недостаточности. При необходимости кардиолог направит пациента к кардиохирургу.

Профилактика недостаточности клапанов

Для профилактики приобретённой недостаточности клапанов нужно предупреждать болезни, приводящие к её развитию: инфекции, прежде всего тонзиллит, и системные заболевания соединительной ткани. Рекомендована санация очагов хронической инфекции, закаливание и профилактика ОРВИ.

При врождённой недостаточности клапана важно своевременно выявить порок и подобрать методы коррекции.

При появлении одышки, сердцебиений, повышенной утомляемости, боли в сердце нужно обратиться к кардиологу. Шумы или изменение тонов сердца — это признак порока сердца. В первую очередь рекомендуется провести ЭКГ и УЗИ сердца.

Чтобы избежать прогрессирования недостаточности клапанов при инфекциях (например, эндокардите), по назначению врача нужно принимать антибиотики, особенно пациентам с клапанными протезами.

Чтобы предотвратить развитие и прогрессирование сердечной недостаточности при гипертонии, показаны ингибиторы АПФ.

Строение сердца у млекопитающих, имеющих 2 круга кровообращения, примерно одинаково. Сердце состоит из двух предсердий (первых камер на пути притекающей крови), двух желудочков, клапанов между этими камерами и входящих и отходящих от сердца сосудов с клапанами у их начала.

Между правым предсердием и правым желудочком находится правый клапан предсердно-желудочковый, или атрио-вентрикулярный, который состоит из 3-х створок. Поэтому его называют трехстворчатым, или трикуспидальным.

Между левым предсердием и левым желудочком находится левый предсердно-желудочковый клапан, который состоит из двух створок и называется митральным.

Клапаны, расположенные в устьях сосудов, отходящих от сердца, или магистральных сосудов, а именно – аорты и легочной артерии – соответственно носят названия «аортальный» и «легочный».

Атрио-вентрикулярные клапаны – створчатые, т.е. их устройство напоминает двери на створках: открылись и закрылись, вниз — вверх.

Клапаны аорты и легочной артерии другие по строению. Каждый из них состоит из 3-х полулунных створок, замыкающихся в центре. При открытии они прижимаются к стенке своего сосуда (аорты или легочной артерии), а закрываются, полностью замыкая просвет сосуда. При этом их вид напоминает фирменный знак компании «Мерседес».

Ткань самих створок, как атрио-вентрикулярных, так и полулунных — тонкая, у детей даже прозрачная, но поразительно эластичная и прочная, рассчитанная природой на непрекращающуюся ритмичную работу, исчисляемую миллиардами однообразных действий.

Между полостями сердца, или его камерами, расположены перегородки, разделяющие потоки венозной и артериальной крови. Это межпредсердная перегородка, т.е. между правым и левым предсердиями, и межжелудочковая перегородка – между правым и левым желудочками. В нормальном, сформированном сердце они полностью закрыты, в них нет никаких отверстий или дефектов и, таким образом, кровь из одной половины сердца в другую никогда не поступает.

Остановимся подробнее на анатомическом устройстве сердца и его камер. Ведь даже те из них, которые называются одинаково (предсердия или желудочки), устроены абсолютно по-разному и выполняют разные функции.

Сердце по форме напоминает грушу, лежащую несколько на боку, с верхушкой, расположенной слева и внизу, а основанием — правее и вверху. Верхушка сердца – это та его часть, движения которой можно почувствовать, если положить ладонь на грудную клетку в пятом межреберье слева от грудинной кости. Его толчок легко можно ощутить и у себя, и у ребенка. Это движения верхушки сердца при каждом сокращении. Сокращения почти синхронны с пульсом, который тоже можно легко прощупать на руке (там, где предплечье переходит в кисть) или на шейных сосудах. Пульс – это наполнение сосудов волной крови, поступающей из сердца с каждым его сокращением. Частота пульса, его ритмичность являются косвенным и легко доступным отражением деятельности самого сердца.

Верхушка — самая подвижная часть сердца, хотя и всё оно, все его отделы находятся в постоянном движении.

Работа сердца, его движение, состоит из двух чередующихся фаз — сокращения (систолы) и расслабления (диастолы).

Ритмичное, постоянное чередование этих фаз, необходимое для нормальной работы, обеспечивается возникновением и проведением электрического импульса по системе особых клеток – по узлам и волокнам проводящей системы сердца. Импульсы возникают вначале в самом верхнем, так называемом, синусовом узле, далее проходят ко второму, атрио-вентрикулярному узлу, а от него – по более тонким волокнам – к мышце правого и левого желудочков, вызывая сокращение всей их мускулатуры.

Правое предсердие принимает венозную кровь из полых вен, т.е. от всего тела и вдобавок венозную кровь самого сердца. Это – большая по объему и, пожалуй, самая растягиваемая камера сердца. При необходимости она способна вместить в несколько раз больше крови, чем в обычных условиях, т.е. обладает гигантским «запасом» объема. Стенка правого предсердия состоит из слоя тонких мышечных волокон. Помимо функции «приема» венозной крови, правое предсердие выполняет функцию водителя сердечного ритма. В его стенках залегают оба главных узла проводящей системы сердца.

Правое предсердие соединяется или, точнее, открывается в правый желудочек через предсердно-желудочковое отверстие, регулируемое трикуспидальным клапаном. Это отверстие достаточно широкое, чтобы пропустить весь объем крови из предсердия в правый желудочек в период расслабления его мышц, т.е. в фазу диастолы, и заполнить его полость.

Правый желудочек — значительно более толстостенная, чем предсердие, мышечная структура. Это — самый передний отдел сердца, лежащий тотчас под грудинной костью. Он относительно растяжимый в случае необходимости. Форма его полости напоминает новый месяц, появившийся в небе. Если внимательно присмотреться, то видно, как светящаяся полоса месяца полукругом охватывает большой темный шар неосвещенной части Луны. Так и правый желудочек обтекает своей полостью мощный цилиндрический левый.

Внутри этот желудочек состоит из двух, продолжающихся один в другой, конусов: конус входного отдела и конус выходного отдела. Они сходятся своими верхушками у верхушки сердца и разделены вверху мышечным валиком, так называемым наджелудочковым гребнем.

Правый желудочек открывается в легочную артерию, которая вместе с аортой является так называемым магистральными, или «великим», сосудом. На переходе от желудочка в легочную артерию расположен трехстворчатый, полулунный клапан легочного ствола, пропускающий кровь в одном направлении — в легкие.

Левое предсердие — самая заднерасположенная из сердечных камер. Оно принимает окисленную, артериальную кровь из легочных вен. Вен всего четыре и они впадают в заднюю стенку левого предсердия. Камера этого предсердия значительно меньше, чем правого, и способность ее к растяжению существенно меньше.

Левое предсердие открывается через предсердно-желудочковое отверстие в левый желудочек. В этом отверстии находятся двухстворчатый — митральный — клапан, открытие и закрытие которого регулирует процесс заполнения и опорожнения желудочка в фазы систолы и диастолы.

Левый желудочек — главный в сердце, да и во всей системе кровообращения. Это — мощная мышечная камера, стенки которой в 3-4 раза толще, чем у правого соседа. Это — компактный конус с отверстием входа (с митральным клапаном) и выхода (с трехстворчатым аортальным полулунным клапаном), лежащими рядом друг с другом и тесно взаимосвязанными.

Чтобы вся эта сложная система стройно и четко работала, она должна получать постоянное необходимое питание в виде кислорода и питательных веществ, а отработанные продукты должны удаляться. Для этого существуют артериальная и венозная системы самого сердца.

Артериальная система самого сердца состоит из двух — левой и правой – коронарных (венечных) артерий, которые отходят в самом начале, в устье восходящей аорты. Это ее первые ветви. Они тот час делятся на более мелкие и разносят кровь по всем участкам непрерывно двигающегося сердца. «Отработанная», отдавшая кислород, кровь втекает по многочисленным мелким венам, которые собираются в одну большую — венечный синус — и впадают в полость правого предсердия. Таким образом, сердце питает само себя, и от правильного положения и состояния венечных артерий его функция зависит напрямую.

Итак, подведем итог. Анатомически сердце — это мощный мышечный орган, имеющий четыре камеры и четыре клапана. Строение камер и клапанов отлично друг от друга, т.к. подчинено выполнению разных задач. Правые отделы сердца отделены от левых перегородками и между собой не сообщаются.

Цитируется по книге Г. Э. Фальковский, С. М. Крупянко. Сердце ребенка. Книга для родителей о врожденных пороках сердца

Как попасть на лечение в Научный центр им. А.Н. Бакулева?

ЦИКЛ СЕРДЕЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными

составляющими цикла сердечной

деятельности являются систола

(сокращение) и диастола (расширение)

предсердий и желудочков. До настоящего

времени нет единого мнения о фазах цикла

и смысле термина «диастола». Некоторые

авторы диастолой называют только

процесс расслабления миокарда. Большинство

авторов включают в диастолу как период

расслабления мускулатуры, так и

период покоя (пауза), для желу-

дочков это период

наполнения. Очевидно, следует выделять

систолу, диастолу и покой (паузу)

предсердий и желудочков, поскольку

диастола, как и систола, — динамический

процесс.

Цикл сердечной

деятельности разделяют на три основные

фазы, каждая из которых имеет периоды.

Систола

предсердий — 0,1 с (дополнительное

наполнение желудочков кровью).

Систола

желудочков —

0,33 с. Период

напряжения — 0,08 с (фаза асинхронного

сокращения — 0,05 с и фаза изометрического

сокращения — 0,03 с).

Период

изгнания крови — 0,25 с (фаза быстрого

изгнания — 0,12 с и фаза медленного

изгнания — 0,13 с).

Общая

пауза сердца —

0,37

с

(период

расслабления — диастола желудочков

и их покоя, совпадающий с окончанием

покоя предсердий).

Период расслабления

желудочков — 0,12 с (протодиастола — 0,04

с и фаза изометрического расслабления

— 0,08 с).

Период основного

наполнения желудочков кровью — 0,25

с (фаза быстрого наполнения — 0,08 с и

фаза медленного наполнения — 0,17 с).

Весь цикл сердечной

деятельности длится 0,8 с при частоте

сокращений 75 в 1 мин. Диастола желудочков

и их пауза при такой частоте сердечных

сокращений составляют 0,47 с (0,8 с — 0,33 с

= 0,47 с), последние 0,1 с совпадают с систолой

предсердий. Графически цикл представлен

на рис. 13.2.

Рассмотрим каждую

фазу цикла сердечной деятельности.

А.

Систола предсердий обеспечивает

дополнительную подачу крови в

желудочки, она начинается после общей

паузы сердца. К этому моменту вся

мускулатура предсердий и желудочков

расслаблена. Открыты атрио-вентрикулярные

клапаны, они провисают в желудочки,

расслаблены сфинктеры, представляющие

собой кольцевую мускулатуру предсердий

в области впадения вен в предсердия

и выполняющие функцию клапанов.

Поскольку весь

рабочий миокард расслаблен, давление

в полостях сердца равно нулю. Из-за

градиента давления в полостях сердца

и артериальной системе полулунные

клапаны закрыты.

Возбуждение

и, следовательно, волна сокращения

предсердий начинаются в области впадения

полых вен, поэтому одновременно с

сокращением рабочего миокарда предсердий

сокращается и мускулатура сфинктеров,

выполняющих функцию клапанов, — они

закрываются, давление в предсердиях

начинает расти, и дополнительная порция

крови (примерно VS

от конечно-диастолического объема)

поступает в желудочки.

Во время систолы

предсердий кровь из них обратно в полые

и легочные вены не возвращается, так

как сфинктеры закрыты. К концу систолы

давление в левом предсердии возрастает

до 10—12 мм рт.ст., в правом — до 4— 8 мм

рт.ст. Такое же давление к концу систолы

предсердий создается и в желудочках.

Таким образом, во время систолы

предсердий сфинктеры предсердий закрыты,

атриовент-рикулярные клапаны открыты.

Поскольку в аорте и легочной артерии

давление крови в этот период больше, то

полулунные клапаны, естественно, все

еще закрыты. После окончания систолы

предсердий, через 0,007 с (интерсистолический

интервал), начинаются систола

желудочков, диастола предсердий и их

покой. Последние длятся 0,7 с, предсердия

при этом наполняются кровью (резервуарная

функция предсердий). Значение систолы

предсердий заключается еще и в том, что

возникающее при этом давление

обеспечивает дополнительное растяжение

миокарда желудочков и последующее

усиление их сокращений во время

систолы желудочков.

Б.

Систола желудочков состоит

из двух периодов — напряжения и

изгнания, каждый из которых делится на

две фазы. В

фазе асинхронного (неодновременного)

сокращения возбуждение

мышечных волокон распространяется

по обоим желудочкам. Сокращение

начинается с ближайших к проводящей

системе сердца участков рабочего

миокарда (сосочко-вых мышц, перегородки,

верхушки желудочков). К концу этой

фазы в сокращение вовлечены все

мышечные волокна, поэтому давление

в желудочках начинает быстро повышаться,

вследствие чего закрываются

атрио-вентрикулярные клапаны и начинается

фаза

изометрического сокращения. Сокращающиеся

вместе с желудочками сосочковые мышцы

натягивают сухожильные нити и препятствуют

выворачиванию клапанов в предсердия.

Кроме того, эластичность и растяжимость

су-

хожильных

нитей смягчают удар крови об

ат-риовентрикулярные клапаны, что

обеспечивает долговечность их работы.

Общая поверхность атриовентрикулярных

клапанов больше площади

атриовентрикулярного отверстия,

поэтому их створки плотно прижимаются

друг к другу. Благодаря этому клапаны

надежно смыкаются даже при изменениях

объема желудочков и кровь не возвращается

во время систолы желудочков обратно в

предсердия. Во время фазы изометрического

сокращения давление в желудочках быстро

нарастает. В левом желудочке оно

увеличивается до 70—80 мм рт.ст., в

правом — до 15— 20 мм рт.ст. Как только

давление в левом желудочке окажется

больше диастолического давления в аорте

(70—80 мм рт.ст.), а в правом желудочке

— больше диастолического давления в

легочной артерии (15—20 мм рт.ст.),

открываются полулунные клапаны и

начинается период

изгнания.

Оба желудочка

сокращаются одновременно, причем

волна их сокращения начинается в верхушке

сердца и распространяется вверх,

выталкивая кровь из желудочков в аорту

и легочный ствол. В период изгнания

длина мышечных волокон и объем желудочков

уменьшаются, атриовентрикулярные

клапаны закрыты, так как давление в

желудочках высокое, а в предсердиях оно

равно нулю. В период быстрого изгнания

давление в левом желудочке достигает

120—140 мм рт.ст. (систолическое давление

в аорте и крупных артериях большого

круга), а в правом желудочке — 30—40

мм рт.ст. В период медленного изгнания

давление в желудочках начинает падать.

Состояние клапанов сердца пока не

изменяется — закрыты только

атриовентрикулярные клапаны,

полулунные клапаны открыты, предсердные

сфинктеры также открыты, потому что

весь миокард предсердий расслаблен,

кровь заполняет предсердия.

Во время периода

изгнания крови из желудочков

реализуется процесс засасывания крови

из крупных вен в предсердия. Это

обусловлено тем, что плоскость

атриовентрику-лярной «перегородки»,

которую формируют соответствующие

клапаны, смещается по направлению к

верхушке сердца, при этом предсердия,

находящиеся в расслабленном состоянии,

растягиваются, что способствует

заполнению их кровью.

Вслед за фазой

изгнания начинаются диастола

желудочков и их пауза (покой), с которой

частично совпадает и пауза предсердий,

поэтому данный период сердечной

деятельности предлагается называть

общей паузой сердца.

В.

Общая пауза сердца начинается

с про-тодиастолы

— это

период от начала расслабления мышц

желудочков до закрытия полулунных

клапанов. Давление в желудочках становится

несколько ниже, чем в аорте и легочной

артерии, поэтому полулунные клапаны

закрываются. В

фазе изометрического расслабления

полулунные

клапаны уже закрыты, а атриовентрикулярные

еще не открыты. Поскольку расслабление

желудочков продолжается, давление

в них падает, что приводит к открытию

атриовентрикулярных клапанов массой

крови, накопившейся во время диастолы

в предсердиях. Начинается период

наполнения желудочков, расширение

которых обеспечено несколькими факторами.

1. Расслабление

желудочков и расширение их камер

происходит в основном за счет части

энергии, которая расходуется во время

систолы на преодоление сил упругости

сердца (потенциальная энергия). Во

время систолы сердца сжимаются

его соединительнотканный упругий

каркас и мышечные волокна, которые

имеют различное направление в разных

слоях. Желудочек в этом отношении можно

сравнить с резиновой грушей, которая

принимает прежнюю форму после того, как

на нее надавили, расширение желудочков

оказывает некоторое присасывающее

действие.

2. Левый желудочек

(правый — в меньшей степени) во время

фазы изометрического сокращения

мгновенно становится круглым, поэтому

в результате действия сил гравитации

обоих желудочков и находящейся в них

крови быстро растягиваются крупные

сосуды, на которых «висит» сердце.

При этом атриовентрикулярная

«перегородка» несколько смещается

вниз. При расслаблении мускулатуры

желудочков атриовентрикулярная

«перегородка» вновь поднимается вверх,

что также способствует расширению камер

желудочков, ускоряет наполнение их

кровью.

3. В фазе быстрого

наполнения кровь, скопившаяся в

предсердиях, сразу проваливается в

расслабленные желудочки и способствует

их расправлению.

4. Расслаблению

миокарда желудочков способствует

давление крови в коронарных артериях,

которая в это время начинает усиленно

поступать из аорты в толщу миокарда

(«гидравлический каркас сердца»).

5. Дополнительное

растяжение мускулатуры желудочков

осуществляется за счет энергии

систолы предсердий (повышение давления

в желудочках во время систолы предсердий).

6. Остаточная

энергия венозной крови, сообщенная ей

сердцем во время систолы (этот фактор

действует в фазе медленного наполнения).

Таким образом, во

время общей паузы предсердий и желудочков

сердце отдыхает, его камеры наполняются

кровью, миокард интенсивно снабжается

кровью, получает кислород и питательные

вещества. Это весьма важно, так как

во время систолы коронарные сосуды

сжимаются сокращающимися мышцами, при

этом кровоток в коронарных сосудах

практически отсутствует.

Соседние файлы в папке КРОВООБРАЩЕНИЕ

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Чурсин В.В. Клиническая физиология кровообращения (методические материалы к лекциям и практическим занятиям)

Категория:

КазМУНО (АГИУВ). Кафедра анестезиологии и реаниматологии

Информация

Чурсин В.В.

Клиническая физиология кровообращения

Методические материалы к лекциям и практическим занятиям

УДК — 612.13-089: 519.711.3

Чурсин В.В. Клиническая физиология кровобращения. Методические материалы к практическим и семинарским занятиям, – 2011. — 44 с.

Содержит информацию о физиологии кровообращения, нарушениях кровообращения и их вариантах. Также представлена информация о методах клинической и инструментальной диагностики нарушений кровообращения.

Данные материалы являются переработанным вариантом предыдущих изданий (1999г., 2003г.), первым автором которых являлся В.Ф.Туркин – доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии АГИУВ.

Предназначается для врачей всех специальностей, курсантов ФПК и студентов медвузов.

Введение

Академик В.В.Парин (1965г.) дает такое пояснение: «Клиническая физиология исходит из положения, что в организме при болезни многие возникающие реакции являются приспособительными. Под влиянием чрезвычайных раздражителей приспособительные реакции резко изменяются и, приобретая опасное для организма значение, становятся реакциями патологическими. Переход приспособительных реакций в патологические является узловым звеном в патогенезе заболеваний. А его детальное изучение является одной из главных задач клинической физиологии кровообращения».

Исходя из этого пояснения, можно отметить, что значение клинической физиологии любой системы предполагает:

— знание нормы,

— знание отклонений от нормы приспособительного характера,

— знание «узла», или той «точки», от которых приспособительная реакция переходит в патологическую.

Более образно это можно представить в следующем виде (рисунок 1).

Рисунок 1 — Примерный график нормы приспособительных и патологических реакций

Приспособительные реакции обеспечивают компенсацию, а патологические реакции обуславливают декомпенсацию страдающего органа или страдающей системы. В общем виде отличием (границей) между нормой и приспособлением является изменение свойств приспосабливающего органа или приспосабливающейся системы.

Границей между приспособлением и патологией является резкое изменение («излом») приспособительной реакции по направлению и величине.

Различают срочные приспособительные реакции и долговременные. Врачам интенсивной терапии чаще приходится иметь дело с острыми расстройствами, поэтому необходимы знания срочных приспособительных реакций и их переход в патологические.

Кровообращение – определение, классификация

Кровообращение — это непрерывное движение (обращение) крови по замкнутой системе, именуемой сердечно-сосудистой.

Основными задачами кровообращения являются:

1. Доставка тканям: кислорода, питательных веществ и солей, гормонов и других активных веществ;

2. Удаление из тканей: углекислоты и прочих конечных продуктов метаболизма;

3. Участие в теплоотдаче.

Из всех предложенных классификаций сердечно-сосудистой системы (ССС) наиболее практичной оказалась классификация Б.Фолкова (1976 г.), которую В.Туркин и В.Чурсин (2003 г.) модифицировали, добавив 8-ой элемент — объем циркулирующей крови (ОЦК):

— 1-м элементом является сердце, которое представляется как насос;

— 2 — аорта и крупные артерии, имеют много эластических волокон, представляются как буферные сосуды, благодаря им резко пульсирующий кровопоток превращается в более плавный;

— 3 — прекапиллярные сосуды, это мелкие артерии, артериолы, метартериолы, прекапиллярные жомы (сфинктеры), имеют много мышечных волокон, которые могут существенно изменить свой диаметр (просвет), они определяют не только величину сосудистого сопротивления в малом и большом кругах кровообращения (поэтому и называются резистивными сосудами), но и распределение кровопотока;

— 4 — капилляры, это обменные сосуды, при обычном состоянии открыто 20-35% капилляров, они образуют обменную поверхность в 250-350 кв.м., при физической нагрузке максимальное количество открытых капилляров может достигать 50-60%;

— 5 — сосуды — шунты или артериоло-венулярные анастомозы, обеспечивают сброс крови из артериального резервуара в венозный, минуя капилляры, имеют значение в сохранении тепла в организме;

— 6 — посткапиллярные сосуды, это собирательные и отводящие венулы; в

некоторых источниках литературы их именуют посткапиллярными жомами

(сфинктерами);

— 7 — вены, крупные вены, они обладают большой растяжимостью и малой эластичностью, в них содержится большая часть крови (поэтому и называются емкостными сосудами), они определяют «венозный возврат» крови к желудочкам сердца, их заполнение и (в определенной мере) ударный объём (УО).

— 8 – объем циркулирующей крови (ОЦК) – совокупность содержимого всех сосудов.

Объем циркулирующей крови (ОЦК)

Вопрос объема имеет важное значение. Прежде всего потому, что определяет наполнение камер сердца и таким образом влияет на величину УО.

По классическому представлению ОЦК составляет у мужчин 77 и у женщин 65 мл/кг массы тела 10%. В среднем берётся 70 мл/кг.

Необходимо чётко представлять, что ОЦК является «жидким слепком сосудистой системы» — сосуды не бывают полупустыми. Ёмкость сосудистой системы может изменяться в достаточно больших пределах, в зависимости от тонуса артериол, количества функционирующих капилляров, степени сдавления вен окружающими тканями («наполненность» интерстиция и тонус мышц) и степенью растянутости свободно расположенных вен брюшной полости и грудной клетки. Разница в ОЦК, определяемая изменением состояния вен, предположительно составляет примерно 500-700 мл у взрослого человека (А.Д.Ташенов, В.В.Чурсин, 2009г.). Мнение, что венозная система может вместить, кроме ОЦК, еще 7-10 литров жидкости, можно считать ошибочным, так как излишняя жидкость достаточно быстро перемещается в интерстиций. Депо ОЦК в организме является интерстициальное пространство, резервная-мобильная емкость которого составляет примерно ещё 1 литр. При патологии интерстиций способен принять около 5-7 литров жидкости без формирования внешне видимых отеков (А.Д.Ташенов, В.В.Чурсин, 2009г.).

Особенностью интерстициальных отеков при некорректной инфузионной терапии является то, что жидкость при быстром поступлении в организм прежде всего уходит в наиболее «мягкие» ткани – мозг, легкие и кишечник.

Последствием этого является наиболее наблюдаемые недостаточности – церебральная, дыхательная и кишечная.

Физиологи на сегодняшний день считают, что практически у среднего человека номинальной величиной ОЦК принимается 5 литров или 5000 см3. В ОЦК различают две составных части: объем заполнения (U) и объем растяжения (V) сосудистой системы. U составляет 3300 см., V составляет 1700 см3. Последний, объем растяжения имеет непосредственное отношение к давлению крови и скорости объемного потока крови в сосудах.

Ситуация вполне возможная и до сих пор нередко наблюдаемая в отделениях интенсивной терапии.

Избыточная, особенно быстрая, инфузия растворов ведет к увеличению объема, прежде всего в сосудах легких, чем в других органах. При быстрой инфузии, особенно крупномолекулярных растворов (декстраны, ГЭК, СЗП, альбумин) жидкость не успевает переместиться в интерстиций, и при этом жидкость депонируется в первую очередь в легочных венах. Имеются сведения о том, что легочные вены могут дополнительно вместить еще примерно 53% общего легочного объема крови. При дальнейшей избыточной инфузии в действие вступает рефлекс Китаева. При этом рефлексе импульсы с рецепторов перерастянутых легочных вен, возбуждающе действуя на мускулатуру легочных артериол, суживают их, предотвращая таким образом переполнение легочных венозных сосудов.

Из-за спазма легочных артериол при дальнейшей избыточной инфузии наступает объемная перегрузка правых отделов сердца, в первую очередь правого желудочка. При его чрезмерной перегрузке в действие вступает рефлекс Ярошевича. Импульсы с рецепторов легочных артерий, возбуждающе действуя на мускулатуру в устьях полых вен, суживают их, предотвращая таким образом переполнение правых отделов сердца.

Здесь граница, за которой далее приспособление может перейти в патологию. В случае продолжения избыточной инфузии — вследствие избыточного давления в правом предсердии и его перерастяжения возникают следующие условия.

Во-первых ухудшается отток в правое предсердие значительной части крови из коронарных вен. Затруднение оттока по коронарным венам приводит к затруднению притока крови по коронарным артериям и доставки кислорода к миокарду (боль в области сердца).

Во-вторых, может возникнуть рефлекс Бейнбриджа (подробнее — раздел регуляции кровообращения), он вызывает тахикардию, которая всегда увеличивает потребность миокарда в кислороде.

У лиц со скрытой коронарной недостаточностью (что почти никогда не выявляется у больных перед операцией из-за недостаточного обследования) и у лиц с явной ишемической болезнью сердца (ИБС) все это может обусловить возникновение острой коронарной недостаточности вплоть до возникновения острого инфаркта миокарда (ОИМ) с дальнейшим развитием острой сердечной лево-желудочковой недостаточности (ОСЛН).

Если компенсаторные возможности коронарного кровообращения не скомпрометированы и не реализуется рефлекс Бейнбриджа, то дальнейшая объемная перегрузка приводит к растяжению полых вен. При этом с рецепторов, расположенных в устьях полых вен, импульсация поступает к центрам осморегуляции в гипоталамусе (супраоптическое ядро). Уменьшается секреция вазопрессина, приводящая к полиурии (выделению мочи более 2000 мл/сут), что отмечается утром дежурным врачом (и, как правило, безотчётливо) – больной спасает себя. Хорошо, если у больного регуляция водного баланса не нарушена и почки функционируют, в противном случае больной будет «утоплен» с благими намерениями.

Не затрагивая вопросов о «хроническом» уменьшении ОЦК, когда это обусловлено хроническим уменьшением потребления жидкости, коснемся вопроса уменьшения ОЦК, обусловленного именно острой кровопотерей, с чем чаще всего имеют дело врачи анестезиологи-реаниматологи.

По современным представлениям отмечаются следующие приспособительные изменения функции сердечно-сосудистой системы.

Когда ОЦК снижается на 10-20%, то такая кровопотеря представляется компенсируемой. При этом первой приспособительной реакцией является уменьшение емкости венозных сосудов за счёт сдавления их окружающими тканями. Вены из округлых становятся сплющенными или почти полностью спадаются, и таким образом емкость сосудов приспосабливается к изменившемуся объему циркулирующей крови. Венозный приток крови к сердцу и его УО поддерживаются на прежнем уровне. Компенсаторную реакцию организма можно сравнить с ситуацией, когда содержимое неполной 3-х литровой банки переливают в 2-х литровую и она оказывается полной.

Компенсаторным механизмом является и перемещение жидкости из интерстиция за счёт уменьшения венозного давления и увеличения скорости кровотока (укорочения времени изгнания даже без развития тахикардии) – жидкость как бы засасывается из интерстиция. Этот компенсаторный механизм можно наблюдать у доноров при донации, когда экстракция 500 мл крови не приводит к каким-либо изменениям кровообращения.

С уменьшением ОЦК до 25-30% (а это уже потеря растягивающей части ОЦК — V) кровопотеря представляется не компенсируемой за счёт критического уменьшения ёмкости венозной системы. Начинает уменьшаться венозный приток к сердцу и страдает УО. При этом развивается приспособительная (компенсаторная) тахикардия. Благодаря ей поддерживается достаточный уровень сердечного выброса (СВ за минуту = МСВ) за счёт уменьшенного УО и более частых сердечных сокращений. Одновременно с тахикардией развивается сужение периферических артериальных сосудов – централизация кровообращения. При этом ёмкость сосудистой системы значительно уменьшается, подстраиваясь под уменьшенный ОЦК. При сниженном УО и суженных периферических артериальных сосудах поддерживается достаточный уровень среднего артериального давления (АДср) в сосудах, направляющих кровь к жизненно важным органам (мозг, сердце и лёгкие). Именно от величины АДср зависит степень перфузии того или иного органа. Таким образом, развивается приспособительная централизация кровообращения за счет уменьшения кровоснабжения периферических тканей (кожа, скелетные мышцы и т.д.). Эти ткани могут переживать ишемию (I фазу нарушения микроциркуляции) и кислородную недостаточность в течение более продолжительного времени.

Эта реакция аналогична процессу воспаления, при котором организм, образуя грануляционный вал и отторгая омертвевшее, жертвует частью во имя сохранения целого.

Когда ОЦК снижается более чем на 30-40% и восполнение кровопотери задерживается, то такая кровопотеря переходит в разряд некомпенсированной и может стать необратимой. При этом несмотря на тахикардию, СВ уменьшается и снижается АДср. Из-за недостаточного транспорта кислорода в организме усиливается метаболический ацидоз. Недоокисленные продукты метаболизма парализуют прекапиллярные сфинктеры, но периферический кровоток не восстанавливается из-за сохраняющегося спазма посткапиллярных сфинктеров.

Развивается II фаза нарушений микроциркуляции – застойной гипоксии. При этом за счёт ацидоза повышается проницаемость капилляров – плазматическая жидкость уходит в интерстиций, а форменные элементы начинают сладжироваться, образуя микротромбы – развивается ДВС-синдром. К моменту, когда на фоне нарастающего ацидоза парализуются и посткапиллярные сфинктеры (III фаза нарушений микроциркуляции) капиллярное русло уже необратимо блокировано микротромбами.

Рисунок 2 — Последовательность изменений в организме при снижении ОЦК

Наступает несостоятельность тканевой перфузии. Во всех случаях затянувшегося синдрома малого СВ присоединяется преренальная анурия. Всё это клиническая форма шока с классической триадой: синдром сниженного СВ, метаболический ацидоз, преренальная анурия. При этом во многих органах, как отмечает профессор Г.А.Рябов, «наступают необратимые изменения и даже последующее восполнение кровопотери и восстановление ОЦК не всегда предотвращает смертельный исход из-за осложнений, связанных с необратимыми изменениями в некоторых органах» – развивается полиорганная недостаточность (ПОН) или мультиорганная дисфункция (МОД).

Последовательность в нарушениях гомеостаза при кровопотере схематически представлена на рисунке 2 (Р.Н.Лебедева и сотр., 1979 г.).

Таким образом, при абсолютном снижении ОЦК практически любого происхождения границей перехода приспособления в декомпенсацию является увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) с одновременным снижением СВ и АДср.

Данное положение не применимо к случаям, когда имеется относительное уменьшение ОЦК за счет патологической вазодилятации.

Следует учитывать и то, что очень часто острая кровопотеря сопровождается болью и это вносит разлад в последовательность компенсаторных механизмов – раньше чем нужно и в большем количестве выбрасываются эндогенные катехоламины. Централизация развивается быстрее и времени на спасение больного остается меньше.

Основные свойства и резервы крови

Кровь — это жидкость.

1. Ньютоновские: однородные жидкости (например — вода).

2. Неньютоновские: неоднородные жидкости:

— эмульсии (нерастворимые капельки жидкости в растворе, например — жировые);

— суспензии (твердые частицы в растворе);

— пены (пузырьки газа в растворе).

Одним из наиболее важных свойств жидкости является ее текучесть.

Свойством обратным текучести является вязкость жидкости.

Используя вязкость как характеристику, жидкости можно разделить на:

— обладающие вязкостью, не зависящей от скорости перемещения жидкости;

— вязкость увеличивается при уменьшении скорости перемещения жидкости.

Кровь

представляется

неньютоновской жидкостью

— суспензией. Поэтому вязкость крови значительно увеличивается при замедлении кровотока. В норме замедление перемещения крови отмечается в капиллярах, однако капиллярный кровоток не нарушается.

В капилляре иная форма кровотока. Форменные элементы крови продвигаются по осевой линии по одиночке и отделенными друг от друга «столбиками» плазмы.

Плазма крови

, хоть и содержит белковые молекулы и другие вещества,

ближе к ньютоновской жидкости

. Такое свойство плазмы способствует поддержанию нормального кровотока в капиллярах. В целом эта естественная особенность капиллярного кровообращения подсказывает дополнительный элемент к терапии больного с патологическим замедлением перемещения крови при сердечной, сосудистой, сердечно-сосудистой недостаточности.

Наиболее важным резервом крови является гораздо больше, чем необходимое тканям содержание О2 в артериальной крови. Резерв О2 таков, что ткани могут получать его если кровоток уменьшится примерно в 3 раза. То есть коэффициент безопасности по кислороду равен 3, по глюкозе — 3, по аминокислотам — 36 и т.д. Это означает, что если кровотоком тканям доставляются достаточное количество кислорода, то «автоматически» обеспечивается доставка и других веществ: глюкозы, аминокислот и т.д.

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система

Как было указано выше, это система сердца и сосудов, предназначенная для кровоснабжения органов и тканей. В функциональном плане задачами этой системы являются:

1. Обеспечение транспорта крови. Это связано, прежде всего, с работой сердца. Оно обеспечивает УО, СВ, оно обеспечивает энергией объемный поток крови (ОПК), в результате чего создается давление (Р) крови в начале сосудистой системы малого (Рл.а.) и большого (Ра) кругов кровообращения.

2. Распределение кровотока по сосудам органов и тканей в соответствии с интенсивностью их работы. Это связано с работой резистивных сосудов.

Эффективность кровообращения органов и тканей обеспечивается свойствами и резервами крови, ОЦК, возможностями общего и местного кровотока.

Сердце

Сердце

Его работу отождествляют, как правило, с работой насоса. Этот орган нередко рассматривают как два полых мышечных органа; правое и левое сердце.

Каждое состоит из предсердия и желудочка. У плода обе половины сердца функционально соединены параллельно.

После рождения и закрытия шунтов (овального отверстия, артериального протока) соединение правого и левого сердца становится последовательным.

Так как сосудистое сопротивление БКК приблизительно в 8 раз больше, чем в МКК, левый желудочек, выполняя большую работу развивается интенсивнее и его мышечная масса становится в 3 раза большей, чем правого.

Благодаря этому на единицу массы левого желудочка интенсивность работы снижается.

В 1980-е г.г. профессором Б.А.Константиновым и его сотрудниками В.А.Сандриковым, В.Ф.Яковлевым внесены существенные поправки в представление о сокращении и расслаблении сердца.

Они отмечают: основной недостаток сложившихся на протяжении многих лет представлений заключается в принятии на веру того, что систола это только сокращение, а диастола это только пассивное расслабление миокарда.

Их клинические исследования показали, что систола сердца начинается с систолы предсердий. Систола предсердий асинфазна (раньше сокращается правое, позже левое предсердия). При этом глубокие мышцы в устьях полых и легочных вен, сокращаясь и суживая просвет вен изолируют вены от полостей сердца, а также препятствуют току крови и передаче давления в вены.

Под давлением предсердной порции крови (12-18 см3 или 16-20% от УО) открываются створки атриовентрикулярных клапанов (трехстворчатого, митрального).

Образуется единая полость предсердие-желудочек (справа и слева). Главная роль этой порции крови — изменение наружной конфигурации желудочков. Наружная косая и внутренняя прямая мышцы удлиняются, верхушка смещается книзу. Одновременно удлиняются волокна средней циркулярной мышцы, боковые стенки перемещаются, в меньшей мере, латерально. Наружная конфигурация сердца приближается к элипсоидной форме.

Кроме того, систола предсердий играет роль в начальном повышении внутрижелудочкового давления. Сокращение правого предсердия повышает давление в желудочке до 9-12, а левого предсердия – до 11-15 мм Hg.

С систолой предсердий фактически начинается (1) период повышения внутрижелудочкового давления. В этом периоде различаются две фазы.

(1.1.) Фаза внутрижелудочкового перемещения крови.

Начинают сокращаться наружная косая и внутренняя прямая мышцы. Верхушка подтягивается в направлении к атриовентрикулярным отверстиям. При этом

укорачиваются пути притока крови в полости желудочков (полости как бы идут навстречу кровотоку). Несмотря на сокращение этих мышц, объем желудочков не уменьшается, так как одновременно дополнительно растягивается средняя циркулярная мышца. Благодаря этому внутрижелудочковая порция крови смещается в направлении путей оттока и располагается в близи устьев аорты и легочной артерии.

Вместе с сокращением наружной косой и внутренней прямой мышц трабекулы и сосочковые мышцы сближаются. Поэтому створки атриовентрикулярных клапанов сближаются, а их свободные края остаются направленными в полость желудочков. Это позволяет сохранять единую полость предсердие-желудочек и предупреждать регургитацию (возврат) крови из желудочка (ов) в предсердия благодаря конусообразному или воронкообразному расположению створок клапанов с образованными верхушками, которые обращены в полость желудочков.

Во время внутрижелудочкового перемещения крови многочисленными замерами было установлено непрерывное увеличение (или приращение) внутрижелудочкового давления.

В результате такой эволюции вновь изменяется конфигурация сердца: укорачивается длина и увеличивается поперечник.

(1.2.) Развивается фаза изоволемического повышения внутрижелудочкового давления.

К началу этой фазы заполнение желудочков закончено. Их объем устанавливается постоянным, несмотря на дальнейшее взаимодействие мышц, повышение внутрижелудочкового давления и изменение геометрии сердца.

Начинается сокращение средней циркулярной мышцы с одновременным растяжением наружной косой и внутренней прямой мышц. Это не сопровождается движением боковых стенок желудочков внутрь, так как кровь — это жидкость, а жидкости не сжимаются (закон Паскаля).

Сокращение — укорочение и утолщение волокон средней циркулярной мышцы увеличивает кривизну боковой наружной поверхности желудочков, она растягивается.

При этом быстро повышается давление в желудочках, створки атриовентрикулярных клапанов закрываются (но еще закрыты и полулунные клапаны).

Одновременное растяжение наружной косой и внутренней прямой мышц приводит к удлинению полостей желудочков и к спрямлению путей оттока.

В результате всех этих изменений наружная конфигурация сердца приближается к шаровидной, а полости желудочков к цилиндрической.

Далее развивается (2) период изгнания . В этом периоде также различаются две фазы.

(2.1.) С началом первой фазы максимального изгнания (ФМИ1) продолжающееся и усиливающееся сокращение волокон средней циркулярной мышцы (при закрытых

атриовентрикулярных и полулунных клапанах) обуславливает быстрый, почти мгновенный, прирост внутрижелудочкового давления, что и создает условия для

открытия полулунных клапанов. Первая и максимальная порция крови поступает в сосуды в результате изолированного сокращения средней циркулярной мышцы.

Происходит как бы «выстреливание» этой порции крови. Спустя 0,02-0,04 с присоединяется сокращение наружной косой и внутренней прямой мышц.

(2.2.) С началом сокращения всех трех мышц наступает вторая фаза максимального изгнания (ФМИ2). При этом, несмотря на непрерывно уменьшающийся внешний размер сердца и уменьшающиеся полости желудочков, также непрерывно продолжается поддерживание внутрижелудочкового давления. С началом этой фазы (сокращения всех трех мышц) изгоняемая порция крови получает основную часть кинетической энергии. Кроме того, подключившееся сокращение наружной косой и внутренней прямой мышц приводит к умеренной ротации сердца по часовой стрелке вокруг его (условно) продольной оси. Это придает изгоняемому току крови характер поступательного движения по спирали, что облегчает ее продвижение через клапанное кольцо (или отверстие).

Одновременно с выбросом крови происходит реактивное смещение желудочков книзу, что приводит к растяжению предсердий, увеличению их полостей.

Далее развивается (3) период снижения внутрижелудочкового давления. Здесь также различаются две фазы.

(3.1.) В фазе редуцированного изгнания за счет сохраняющейся разности давлений между желудочками и сосудами, за счет полученной кинетической энергии поступательное движение крови из желудочков в сосуды продолжается, уменьшаясь постепенно. В какой-то момент начинает расслабляться (и «растягиваться») средняя циркулярная мышца. Вместе с этим начинает снижаться давление в полостях желудочков. Когда оно становится ниже давления в сосудах, кровь, направляясь в полости желудочков, «отгибает» створки полулунных клапанов и закрывает их.

(3.2.) С закрытием полулунных клапанов (атриовентрикулярные тоже еще закрыты) начинается фаза изоволемического снижения внутрижелудочкового давления. При этом наружная косая и внутренняя прямая мышцы еще продолжают активно сокращаться и способствуют дальнейшему пассивному растяжению средней циркулярной мышцы. Форма желудочков приближается к шаровидной, сохраняется тот же объем. Такая шаровидная конфигурация лучше обеспечивает открытие атриовентрикулярных клапанов.

В отдельный момент они открываются и развивается (4) период наполнения желудочков. Различаются две фазы.