В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки, которые совершают компании при внедрении бизнес-процессов.

Ошибка №1: Регламенты – главная цель

Нередко руководители считают, что внедрение бизнес-процессов состоит лишь в регламентировании деятельности организации. Согласно этому убеждению, в результате наладится работа компании, сотрудники будут четко выполнять инструкции, и тогда в ведении бизнеса наступит счастье и гармония. Но на самом деле такая цель вызывает вопросы.

Я консультировал одну очень известную компанию. Они постоянно проводят у себя семинары по внедрению бизнес-процессов, к ним приезжали многие консультанты, в том числе и из большой четверки. Казалось бы, такие мероприятия непременно должны принести результат, ведь столько работы ведется в этом направлении. Но если задать прямой вопрос: «Чего вы добились в бизнес-процессах?», в ответ можно будет услышать: «У нас регламентированы все процессы. Все до единого”. И это удивительный результат. Редко какой компании удается достичь таких успехов.

Ну тогда в чем же проблема? Проблема в том, что регламенты есть, а процессный подход не внедрен. Например, в этой компании 2 месяца нужно потратить на то, чтобы согласовать приказ, договоры согласуются по 4 месяца. Все регламентировано, но в результате бюрократизм достигает просто невероятных масштабов. Что с этим делать? Выбросить половину регламентов, и тогда работать станет в два раза легче.

Дело в том, что регламентация процессов не приносит счастья, она не улучшает управляемость компанией. Самое регламентированное место в мире – это кладбище. Все на своих местах, но жизни нет. Не нужно вести туда свой бизнес. Бюрократизированная организация утрачивает способность к изменениям и развитию, это следует запомнить. Она может выглядеть живой, но внутри компания уже недееспособна. Поэтому внедрение регламентов нельзя делать целью.

Но это не значит, что любой регламент – это плохо. От крайностей следует держаться подальше. Регламенты нужны и полезны, но важна мера. Нецелесообразно любой ценой стремиться к их установлению.

В чем тогда состоит цель? Управлять процессами. Что это означает? Есть несколько признаков процессного подхода:

- Умение выявлять процессы. Должно быть понятно, из каких блоков и элементов состоит деятельность компании.

- Умение определять последовательность действий, процессов, их взаимные связи.

- Умение определять критерии и методы измерения результативности процессов. То есть важно понимать, что мы имеем в результате, какие ресурсы могут понадобиться для выполнения процессов.

- Постоянное отслеживание наличия необходимых ресурсов и информации, которая нужна для выполнения процессов, а также обеспечение их выполнения.

- Постоянное наблюдение, измерение и анализ процессов. Важно выявлять все моменты, которые приводят к неблагоприятным для организации последствиям.

- Проведение регулярных мероприятий по улучшению процессов.

Вот что необходимо сделать в первую очередь. Процессный подход в компании присутствует только тогда, когда выполняются все эти пункты.

Ошибка №2: KPI – лекарство от всех бед

Есть большое количество руководителей, которые считают, что внедрение KPI – это ключ к успеху. Почему? Обычно говорят: «Нам нужно улучшить мотивацию. Все сотрудники должны четко работать на общую цель».

В этом есть логика. Но мотивация и вознаграждение – довольно противоречивые понятия. В психологии это давно известно, но и практика показывает то же самое. Мотивация находится внутри, руководителям и начальникам на нее почти невозможно влиять. Она ведет человека по жизни, побуждает его совершать какие-то поступки или, наоборот, воздерживаться от активных действий. А вот плата за труд – совершенно другой аспект деятельности. На мотивацию она не влияет. Вознаграждение может быть стимулом, побуждающим человека выполнять работу быстрее и внимательнее. Однако его влияние ограничено.

Создание системы KPI предполагает учет целого ряда сложных моментов. Это не панацея, а только лишь инструмент для решения задач.

Вот пример. Руководитель одного известного банка был одержим идеей числовых показателей для каждого сотрудника. За конкретный результат (большой или маленький) полагалась четкая сумма оплаты. И в автоматизации работы компания добилась настоящего совершенства. Любой вклад работника не оставался незамеченным. Счетчики считались, каждая бумажка имела вес. Однако проблемы никуда не ушли. Они были связаны с мотивацией: без денежного вознаграждения сотрудники и пальцем не хотели пошевелить. Это странно для людей, которые считают, что KPI как раз и внедряется для мотивации. Получается, возник парадокс. Компания достигла предела, совершенствовать больше нечего, а мотивации все нет, даже наоборот, ее стало еще меньше. Разве это идеал? Все считается, измеряется, но сотрудники не заинтересованы в работе, они думают только о деньгах. Ситуация ухудшается и тем, что при таких условиях обычно в коллективе очень натянутые отношения. Люди просто перестают быть людьми. Сотрудники становятся безинициативными, недружелюбными и эгоистичными.

Ошибка №3: Устаревшие методы

По мнению многих руководителей, достаточно внедрить регламенты, а потом заставить их неукоснительно исполнять. И пусть работники только попробуют сделать шаг влево или вправо! Дисциплина превыше всего!

Такой подход хорошо работал во времена Генри Форда. Но с тех пор прошло уже сто лет. Стоит проанализировать обстоятельства: работники у Форда были малограмотными, малообеспеченными, очень зависимыми от работодателя. Запросы этих людей едва достигали самой низшей планки. Живут ли такие люди в XXI веке? Если и да, то это, скорее, исключение. Поэтому стоит задать себе вопрос: как могут методы столетней давности работать в нынешних условиях? Успехи прошлого не гарантируют успех в будущем. Это часто не принимают во внимание. Времена меняются, и мы должны трезво оценивать ситуацию вокруг нас.

Что же актуально на сегодняшний день? Во время внедрения процессного подхода прежде всего необходимо организовать команду. Если речь идет об организации средних размеров, нужна команда топ-менеджеров. Внедрением процессного подхода должны заниматься руководители. И главное – начать с обсуждения проблем. Почему процессный подход так важен? Для организационных изменений должна быть причина. Какие проблемы надо преодолеть? Сформулировать их нужно как можно конкретнее, чтобы был критерий успеха во время подведения итогов. Какие процессы являются серьезным препятствием? Вся команда должна знать врага в лицо, чтобы понять, удалось ли от него избавиться.

Любое изменение должно начинаться с обсуждения. Это важная подготовка к самим изменениям, первый шаг к внедрению. Этапы нельзя делить: внедрение тесно связано с обсуждением проблем. Именно в этот момент люди начинают понимать важность изменений, без которых развитие невозможно.

Дальнейшие этапы управленческая команда должна проходить вместе, а также включать в это дело сотрудников. Здесь нужно перейти к распределению: как компания будет взаимодействовать с клиентами, какими способами их привлекать, обслуживать и т.д. Сотрудники тоже должны участвовать в обсуждении. Какой должна быть структура процессов? Должно быть принято коллективное решение.

И, наконец, идентификация процессов. Здесь речь идет о конкретике, поэтому важно назначить исполнителей. К обсуждению следует привлечь сотрудников, чья работа затрагивает каждый конкретный процесс. Таким образом можно снять ограничения внедрения. Люди будут ощущать себя творцами процессного подхода. Вот и все секреты.

Ошибка №4: Игнорирование корпоративной культуры

Некоторые думают, что плохие отношения в коллективе можно исправить лишь одним внедрением процессного подхода. Конечно, структурирование процессов – важный фактор, влияющий на взаимодействие сотрудников. Но регулировать отношения таким образом нельзя. Обязательно нужна корпоративная культура. К тому же, без нее будет трудно внедрить сами бизнес-процессы. В коллективе важны общие ценности, нужна клиентоориентированность по отношению к своим коллегам.

Например, процессный подход в качестве основных отношений «клиент – поставщик». Каждый сотрудник осознает, кто его клиент, чего он ожидает, по каким признакам оценивает качество его работы. Тогда он выстраивает свою линию поведения с учетом этих факторов. Понимание чужих потребностей не приходит само по себе. Обязательно нужно формировать правильные ценности компании, иначе процессы не будут работать.

Любой объект управления состоит из 5 элементов:

- Цели. Нужна правильно выстроенная система целеполагания, направляющая действие всех сотрудников компании.

- Стратегия. Она интегрирует все направления бизнеса и определяет конечную цель.

- Процессы. Задача руководителей – определить, каким образом в компании выполняются те или иные действия, как достигается результат.

- Структура. С ее помощью происходит разделение областей ответственности.

- Ценности. Они являются основой всего. Именно ценности определяют поведение человека. Ценности компании должны способствовать ее развитию. Создание корпоративной культуры – это миссия лидеров организации.

Поэтому нельзя развивать лишь одни процессы, без оглядки на другие составляющие. Это не принесет желаемого результата. А правильные взаимоотношения в коллективе без корпоративной культуры просто невозможны.

Ошибка №5: Неправильное понимание организационной структуры

Процессы работают не в любой организационной структуре. Например, они совсем не приживаются в компании, где присутствуют жесткие регламенты. А что первично: структура или процесс? Конечно, процесс, ведь это деятельность, которая приносит результат. Структура же нужна только для того, чтобы обслуживать эти процессы. И все.

Получается, сначала нужно модифицировать процессы, а потом уже подумать, какую организационную структуру к ним подобрать. Именно в таком порядке. Причем речь идет о четком понимании области ответственности. Какие именно подразделения за что отвечают? Это нужно описать с точки зрения обеспечения функционирования процессов. Тогда и получится правильная организационная структура. При этом нужно учесть наиболее важные процессы, например, комплексное планирование. Это основа всей работы. Или разработку новой продукции, без этого процесса у компании нет развития. Ну и так далее.

В общем, структура – это концептуальное описание, с помощью которого можно понять, какую роль в складных процессах играет каждое подразделение организации.

Ошибка №6: Игнорирование стратегии

Часто внедрение бизнес-процессов начинается с их описания. Но это неверный подход. Для начала нужно стратегически рассмотреть деятельность компании. Ведь организация – открытая система, которая взаимодействует с внешним миром. Она не может от него абстрагироваться. Прежде всего важно посмотреть на рынок: кто целевые клиенты? Какие у них потребности, как мы их обслуживаем? А кто конкуренты, какие они? Чем мы можем от них отличаться?

Разрабатываемые процессы обязательно должны быть конкурентоспособными. Если забыть об этом, не факт, что их внедрение принесет ожидаемый результат. Только стратегический подход поможет достичь успехов в бизнесе.

Пример. Компания занималась поставкой сахарной продукции. Однажды у нее начались проблемы. Производители и торговые сети диктовали компании свои условия. Под таким давлением организация не могла находиться долгое время, маржа падала все ниже и ниже. Как же выйти из этой ситуации? Было решено самой стать производителем. Идея есть, но какими в таком случае должны быть процессы? Если развивать процессы дистрибьютора, то компания так и продолжит быть дистрибьютором. Поэтому нужно сменить акценты и создать новые процессы, только тогда получится занять новое место на рынке.

Выходит, что стратегия неразрывно связана с процессами. Более того, внедрять процессы необходимо с учетом стратегии.

Ошибка №7: Неверное определение целей процессов

Прежде чем определить цель процесса, нужно подумать о целях компании. К примеру, какова цель продаж? Казалось бы, все понятно – чем их больше, тем лучше. Но не все так просто. Компания может бороться за максимальное число клиентов, выручку, объемы или ставить во главу угла удовлетворенность клиента. Представим ситуацию: клиент ничего не купил. К примеру, Apple не будет считать это поражением. Ей главное, чтобы человек ушел довольным от тех возможностей, которые компания ему предлагает. Тогда он обязательно вернется и, в конце концов, совершит покупку. Логика состоит именно в этом. Поэтому цели процессов нужно определять, исходя из того, что нужно компании на данном этапе развития.

Нельзя думать, что внедрение процессного подхода зависит лишь от покупки какой-либо программы. Это инструмент, который решает только небольшой объем проблем. А иногда внедрение программного продукта, наоборот, лишь добавляет сложностей. Некоторые руководители думают, что можно приобрести программу, посадить бизнес-аналитика, обучить сотрудников – и на этом цель достигнута. Но на самом деле все это далеко от внедрения процессного подхода.

Заключение

Процессы – это регулярно повторяющаяся последовательность действий. В этом и состоит их ценность. У нас есть время проанализировать нашу деятельность и учиться на собственных ошибках. Глубинный смысл процессного подхода состоит в возможности использовать свой опыт. Все это поможет улучшить нашу деятельность в будущем. Происходит настоящее обучение. Мы разрабатываем некую модель процессов, наблюдаем за ней и задаем вопрос, что можно улучшить. Проводим изменения. Видим улучшения, анализируем результаты, делаем выводы. Есть результаты? Значит, можно приступать к решению следующей проблемы. Если результаты не удовлетворяют, то нужно внести изменения в существующие процессы. Вот этот цикл непрерывного совершенствования и есть главный смысл процессного подхода.

#статьи

- 12 июл 2022

-

0

Большой гайд по управлению бизнес-процессами: главное, что должен знать каждый менеджер

Рассказываем, зачем нужно управлять бизнес-процессами. Подробно разбираем, как провести их моделирование, анализ, оптимизацию и автоматизацию.

Иллюстрация: Катя Павловская для Skillbox Media

Рассказывает просто о сложных вещах из мира бизнеса и управления. До редактуры — пять лет в банке и три — в оценке имущества. Разбирается в Excel, финансах и корпоративной жизни.

Дипломированный специалист по автоматизации бизнес-процессов. Девять лет опыта в бизнесе и консалтинге. Смоделировал более тысячи процессов для торговых и промышленных предприятий. Основатель OkoCRM.

Фото: личный архив Александра Завьялова

Многие думают, что бизнес-процессы — это что-то из мира крупных корпораций. На самом деле они есть в каждой компании, у ИП и даже у самозанятых. Нужно грамотно управлять этими процессами, чтобы не потерять деньги и не прогореть.

Мы в OkoCRM каждый день разбираемся в чужих компаниях и разбиваем их работу на простые и понятные алгоритмы. Подготовили для Skillbox Media гайд, в котором рассказываем о базовых терминах и идеях, касающихся бизнес-процессов.

- Что такое бизнес-процессы и на какие виды их делят

- Зачем управлять ими и как это делать

- Как моделировать бизнес-процессы и для чего

- Для чего анализируют бизнес-процессы и как это делать — изучаем основные методы

- Зачем нужна оптимизация бизнес-процессов и как её проводят

- Что такое автоматизация бизнес-процессов и какие сервисы для этого есть

Бизнес-процесс — это алгоритм, любые действия, которые повторяются раз за разом. Например:

- На почту приходит заявка от клиента, и менеджер идёт по скрипту: звонит, согласовывает условия оплаты, доставку, другие детали.

- Поставщик еженедельно привозит в магазин партию мороженого.

- Перед тем как отправить договор клиенту, текст согласовывают у юриста.

Всё это бизнес-процессы.

Примечание

Бизнес-процессы — любые операции внутри компании, которые помогают решать бизнес-задачи и зарабатывать. Абсолютно любые.

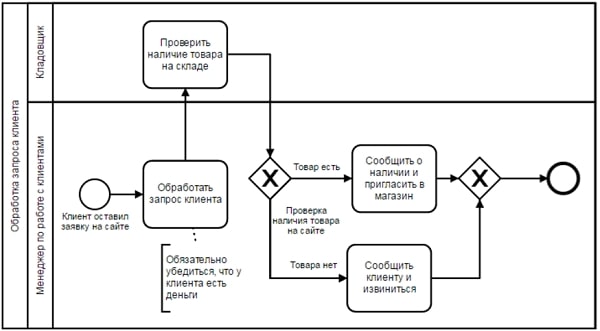

Обычно бизнес-процесс визуализируют в виде блок-схемы. Ниже подробно расскажем про визуализацию и моделирование, а сейчас покажем, как это выглядит в общих чертах.

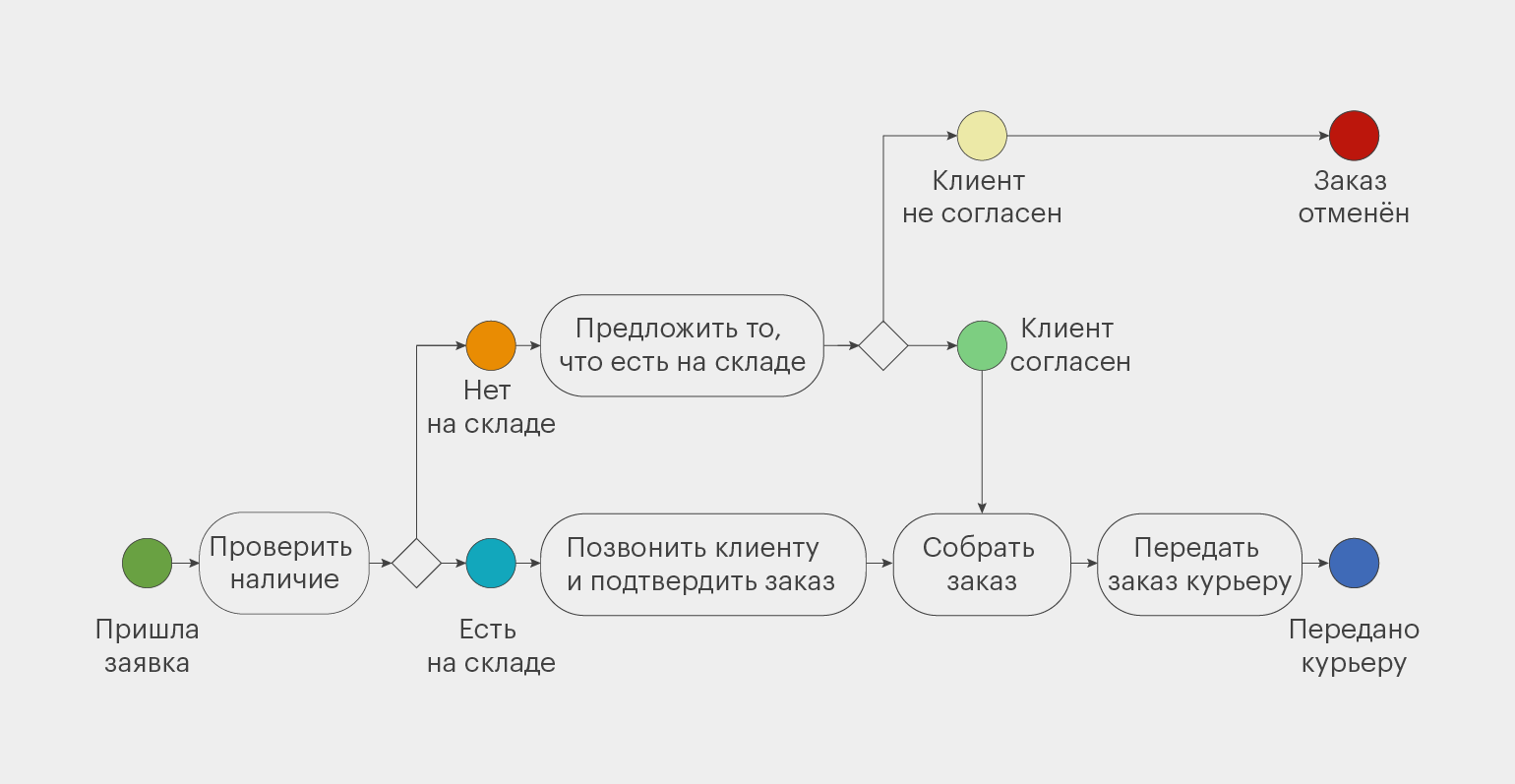

Допустим, один из бизнес-процессов в интернет-магазине игрушек — обработка заказа. В общем виде он выглядит так:

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

Чтобы получить полный алгоритм процесса, описывают все возможные варианты действий в случае, если что-то идёт не по плану. Например, решают, что делать, если клиент заказал игрушку, а её нет на складе.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

В профессиональной литературе бизнес-процессы делят на пять-шесть категорий. Чтобы не усложнять, мы выделяем четыре: основные процессы, вспомогательные процессы, управленческие процессы и процессы развития.

- Основные процессы — процессы, ради которых начинали бизнес и которые приносят прибыль. Это, например, производство, оказание услуг, продажа товаров.

- Вспомогательные процессы помогают поддерживать основные процессы, но напрямую денег не приносят. Это, например, обслуживание конвейера на фабрике, ведение бухучёта, работа юристов.

- Процессы развития нужны для совершенствования и оптимизации основных процессов. Например, для разработки нового рецепта или автоматизации производства.

- Управленческие процессы — операции по управлению остальными процессами. С их помощью ничего не производят, но без них ничего не работает. К ним относятся, например, составление плана продаж, подготовка квартальных отчётов, обсуждение и принятие решений.

В первую очередь нужно разобраться в основных процессах — без них компания не сможет получать доход. Остальные процессы тоже важны, но какое-то время бизнес без них справится. Скорее всего, они будут работать сами по себе, без отладки. С основными так не выйдет.

Если основные процессы отлажены плохо, клиент будет недоволен. Допустим, ИП производит кухни на заказ. Один из основных процессов — поставка итальянских столешниц из бука. Предприниматель обещает монтаж через месяц после предоплаты, но поставщики подводят — столешницы приезжают через три месяца. Сроки сорваны, клиент ругается. Причина — плохая отладка основного бизнес-процесса.

Основные бизнес-процессы — от организации поставок до продажи продукта — создают ценности для потребителя.

В каждой компании свои бизнес-процессы. Нет единого шаблона, каждый бизнес индивидуален. В своей практике мы разобрали на молекулы тысячи разных процессов, но пока не встречали одинаковых. Даже у прямых конкурентов внутренняя кухня различается.

Допустим, по соседству работают две ремонтные мастерские — «Мотор» и «Инжектор». Обе ведут предварительную запись клиентов. Сотрудники «Мотора» обрабатывают заявки по телефону и записывают данные о клиентах в общий журнал.

А на ремонт в «Инжекторе» можно записаться через сайт, в мессенджерах или соцсетях — выбрав время и мастера. Кроме того, в «Инжекторе» есть CRM, которая по SMS напоминает клиентам, в какой день и на какое время они записаны. Да, у обеих мастерских одинаковый набор и качество услуг, но процесс записи у «Инжектора» отлажен лучше.

По своей сути бизнес-процесс — это инструкция: кто, что, когда, где и как должен сделать. Если инструкции нет, задачу могут понять не так или забыть о ней.

Чтобы в компании всё работало по плану, а бизнес не терял деньги, процессами нужно управлять. Вот три главных результата, которые это даст.

Систематизация и отладка работы. Если бизнес запущен, процессы уже существуют сами по себе. Управление помогает собрать их в единый механизм и заставить работать на стратегическую цель.

Каждый процесс нужно настроить так, чтобы он давал частный результат и одновременно повышал эффективность всего бизнеса. Например, основной процесс ресторана — готовка. Частный результат — еда для посетителей, этот результат генерирует выручку. Если блюда будут вкусными и их будут готовить за десять минут, покупатели останутся довольны. Оставят хороший отзыв, расскажут знакомым и придут снова. Популярность ресторана вырастет, как и доходы. Так, производя частный результат, компания работает на стратегическую цель.

Визуализация. Видно, кто какие задачи выполняет, где и с помощью чего. Это помогает найти уязвимости бизнеса, избавиться от дублирующих операций и понять, какие процессы можно оптимизировать.

Стандартизация. Если на каждый процесс в компании есть инструкция, сотрудники быстрее решают задачи, а новичкам проще освоиться. Пример такой инструкции — скрипт, по которому продавец работает с клиентом. Другой пример — алгоритм на случай, если заканчивается запас товара на складе.

Управление бизнес-процессами — тоже процесс. Есть разные подходы. Мы в OkoCRM используем подход DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Подход предполагает пять этапов управления:

- Define — определение. Выделяем и подробно описываем бизнес-процессы компании. Уточняем, кто участвует, какие документы нужны, какие используются ресурсы.

- Measure — измерение. Определяем метрики: сколько стоит процесс, сколько он длится, сколько людей участвует, сколько раз в квартал или в год он повторяется.

- Analyze — анализ. Смотрим на показатели эффективности и изучаем процесс: что можно улучшить, ускорить, оптимизировать.

- Improve — совершенствование. Модифицируем процессы и внедряем их в работу.

- Control — контроль. Снова снимаем метрики, смотрим результаты, делаем выводы. Если что-то пошло не так — повторяем все циклы DMAIC заново.

В следующих разделах подробнее поговорим о моделировании бизнес-процессов, их анализе и оптимизации.

Перед тем как улучшать бизнес-процессы, нужно описать, как они уже проходят в компании. Если процессы не охарактеризованы, то непонятно, из каких шагов они состоят и с какой стороны к ним подступиться. Метод, которым пользуются, чтобы охарактеризовать и визуализировать их, называют моделированием.

Моделирование бизнес-процессов — это описание существующих в компании процессов и документирование уже существующих требований к ним. Простыми словами: менеджеры разбираются и описывают, кто, что и как делает. Каждую операцию изучают и разбивают на этапы. Затем изображают всё это схематично.

С итоговой моделью бизнес-процесса можно работать дальше. Двигать элементы так, чтобы менять продолжительность цикла, влиять на качество результата или снижать себестоимость. Это называется оптимизацией бизнес-процесса, подробнее о ней мы говорим ниже.

Есть три основных подхода в моделировании: функциональный, процессный и ментальный. Каждый подход предполагает, что нужно визуализировать процессы, рисовать схемы.

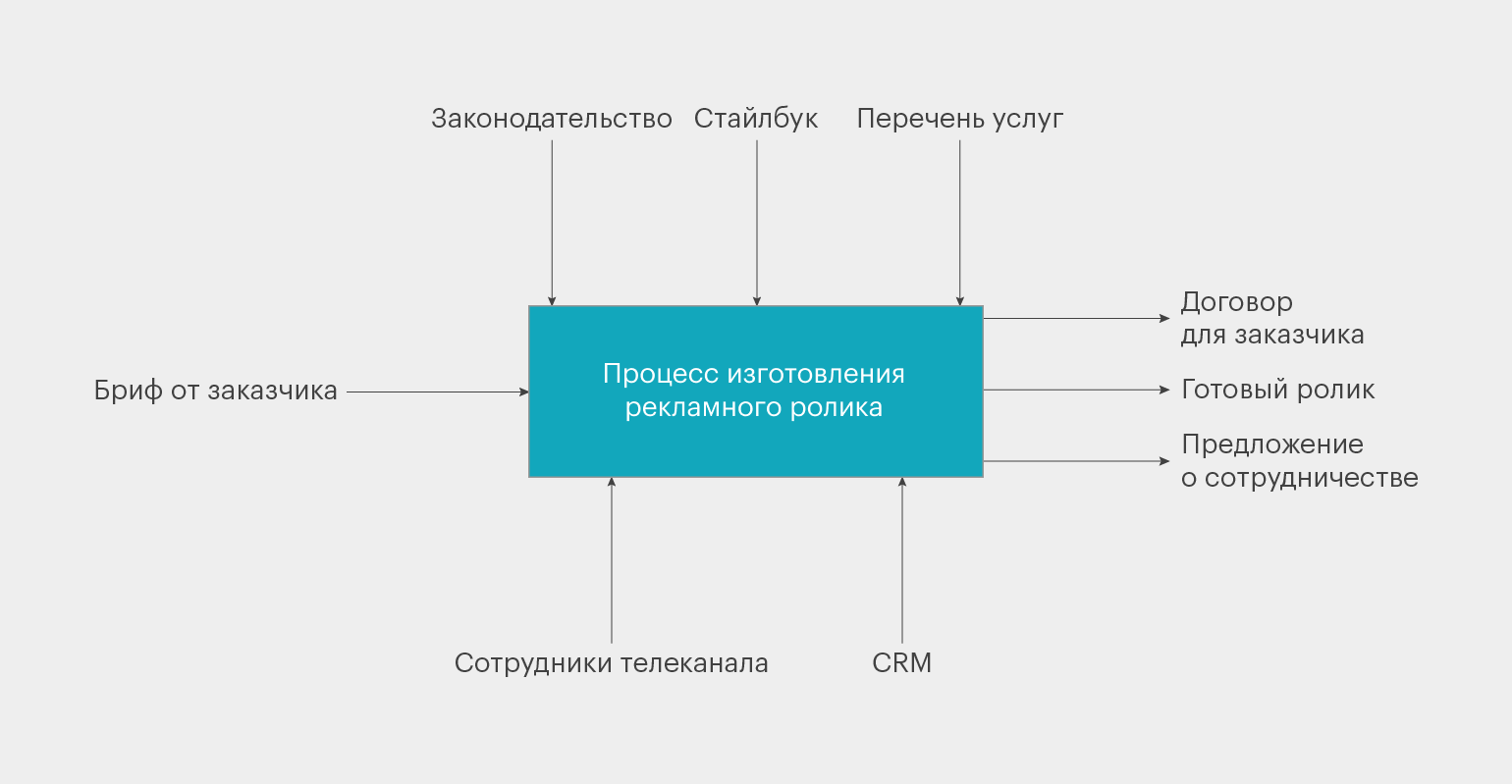

Функциональный подход. При этом подходе описывают результаты, которые нужно получить, и ресурсы, которые при этом будут задействованы. Без учёта какой-либо последовательности действий.

У модели есть точки входа и выхода: то, что имеем на старте, и то, что хотим получить. Внутри — промежуточные результаты, ресурсы для выполнения и факторы, которые влияют на процесс.

Задача подхода — понять, какие факторы учесть и какие ресурсы задействовать, чтобы процесс состоялся. А подробные действия внутри процесса — предмет дальнейшего моделирования.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

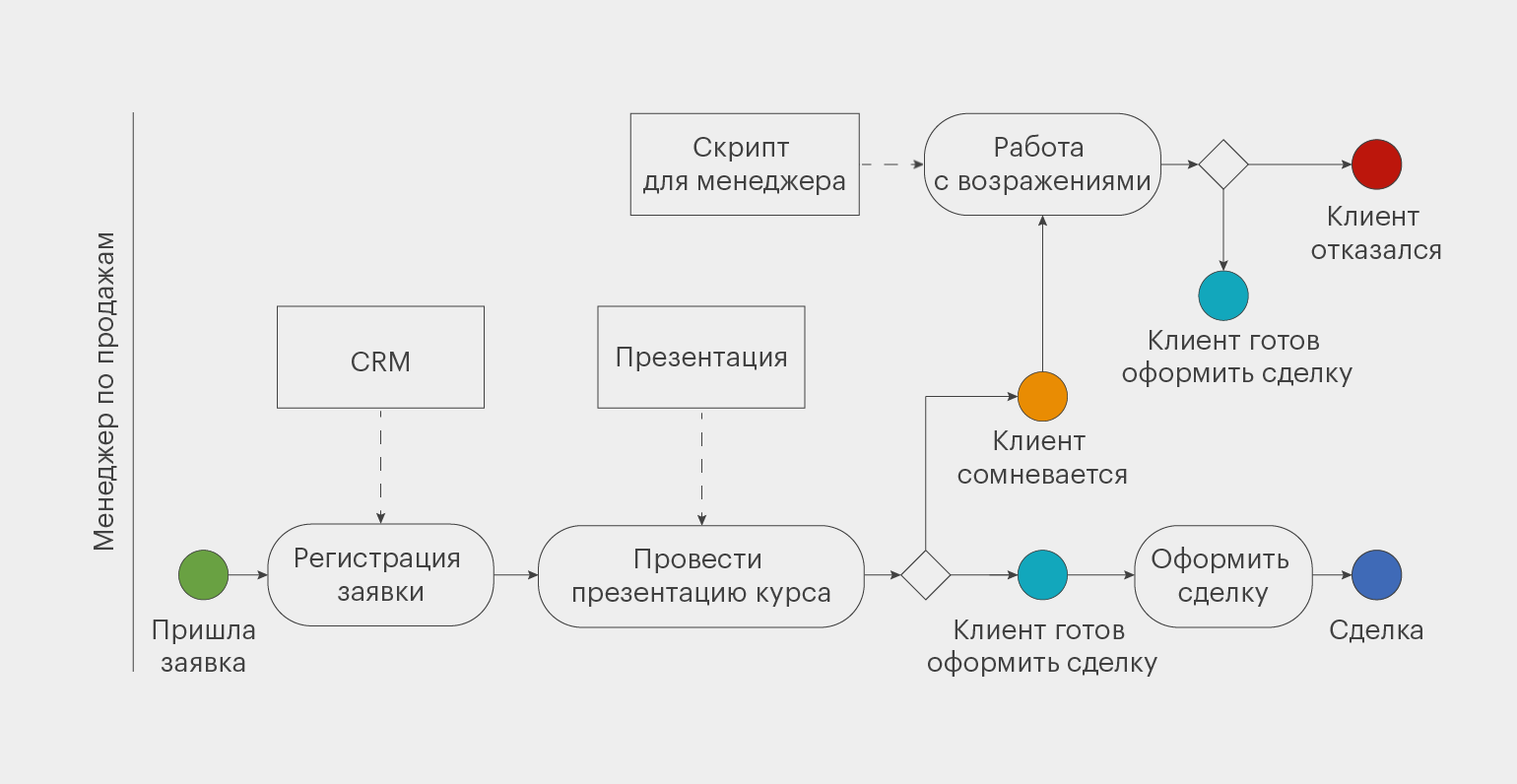

Процессный подход. Для неподготовленного управленца это самый понятный подход. Его используют, когда уже определены границы процесса — начало и конец события.

При процессном подходе описывают не результат, а действия, которые необходимо совершить для достижения результата. Процесс можно детализировать сколько угодно — вплоть до отдельных операций для каждого сотрудника. Получается блок-схема.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

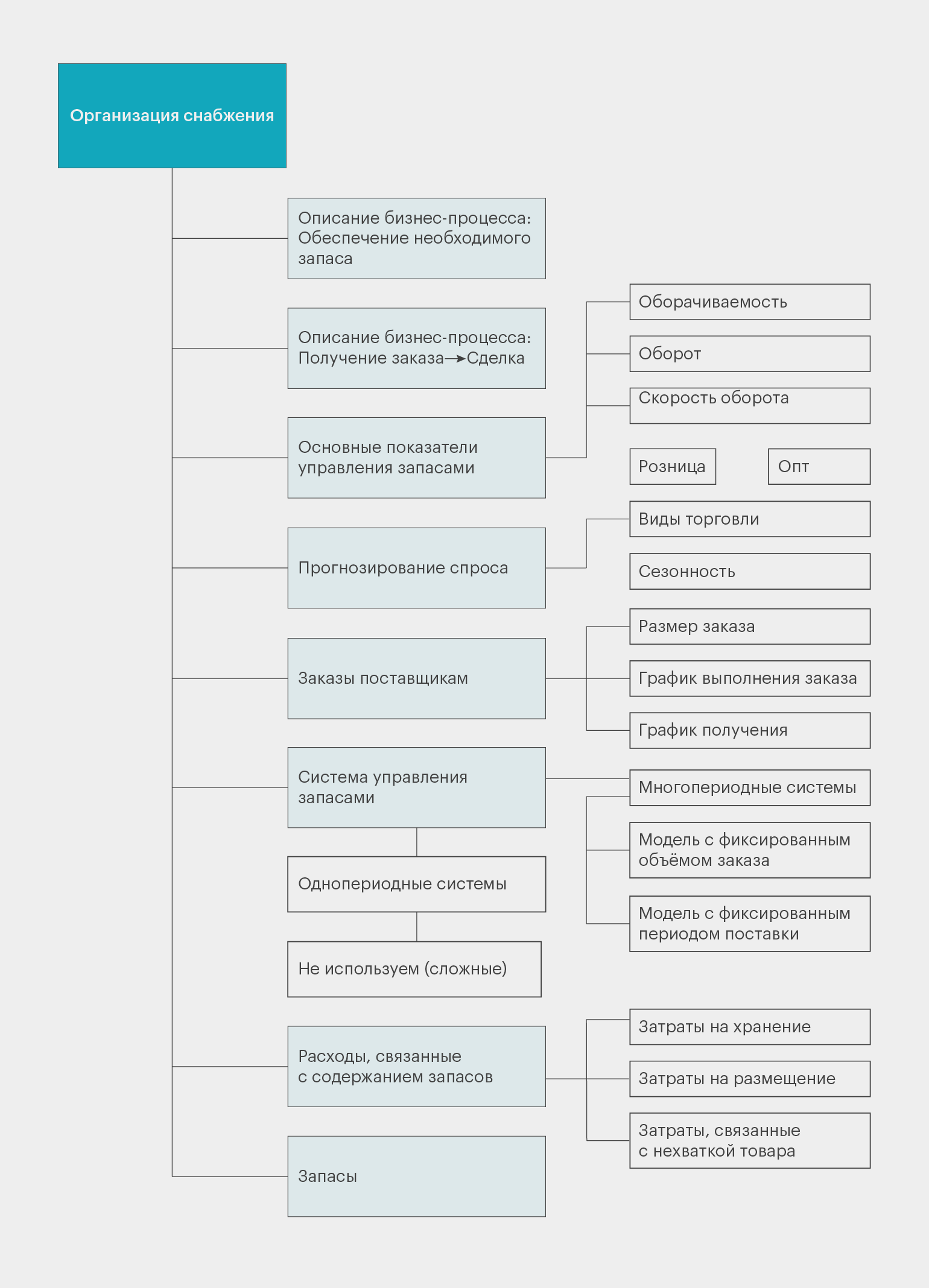

Ментальный подход. При нём на процесс смотрят не как на последовательность результатов или действий, а как на набор связанных друг с другом понятий.

Вот пример ментальной карты процесса снабжения:

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

На карте собирают понятия, которые внутри процесса связаны между собой. Но по этапам их не распределяют.

Такой подход помогает структурировать информацию о процессе и собрать идеи. Затем, с помощью функционального и процессного подходов, эти идеи прорабатывают детально.

Кто и как моделирует бизнес-процессы. В небольших компаниях лучше, чтобы процессы моделировал собственник: он знает свой бизнес и сможет подробно всё описать. В среднем и крупном бизнесе так не получится — процессов много, и они масштабные. Руководителю известно не всё. В этом случае моделированием занимается экспертная группа. В неё входят бизнес-аналитики и специалисты, которые принимают участие в моделируемых процессах.

Чаще всего бизнес-процессы моделируют графически, в виде карт. Иногда — описывают текстом: составляют пошаговую инструкцию с уточнениями, кто и что делает. Также можно использовать таблицы: в строках описывать действия, а в столбцах — исполнителей и этапы.

На мой взгляд, самый удобный и наглядный способ — нарисовать. Новичкам я рекомендую взять обычный графический редактор — например, Microsoft Paint или Adobe Photoshop. В нём можно самостоятельно нарисовать интуитивно понятную схему бизнес-процессов.

Анализ бизнес-процессов — это изучение их текущего состояния. Анализ проводят, чтобы искать слабые стороны процессов, избавляться от них и так делать бизнес эффективнее.

Анализ показывает, улучшаются ли результаты бизнес-процессов. Например, при нём могут сравнить, что было полгода назад и что происходит сейчас. Потом ищут решения, как сделать процессы эффективнее.

Это сложнее, чем моделировать процессы, поэтому анализ обычно доверяют бизнес-аналитикам. Подробно о бизнес-аналитике — в этой статье Skillbox Media.

Какие есть методы анализа бизнес-процессов? Все существующие методы делят на количественные и качественные. Количественные — это оценка числовых показателей, качественные — всё остальное.

Качественные методы предполагают, что аналитик изучает графические схемы процессов и отзывы исполнителей. Аналитик опрашивает сотрудников, составляет матрицу проблем и изучает алгоритмы. Он пытается понять, где исполнители «спотыкаются» и как можно повысить эффективность.

Вот некоторые качественные методы:

- SWOT-анализ;

- анализ проблем процесса;

- ранжирование процессов.

В этой статье мы не будем разбирать их подробно.

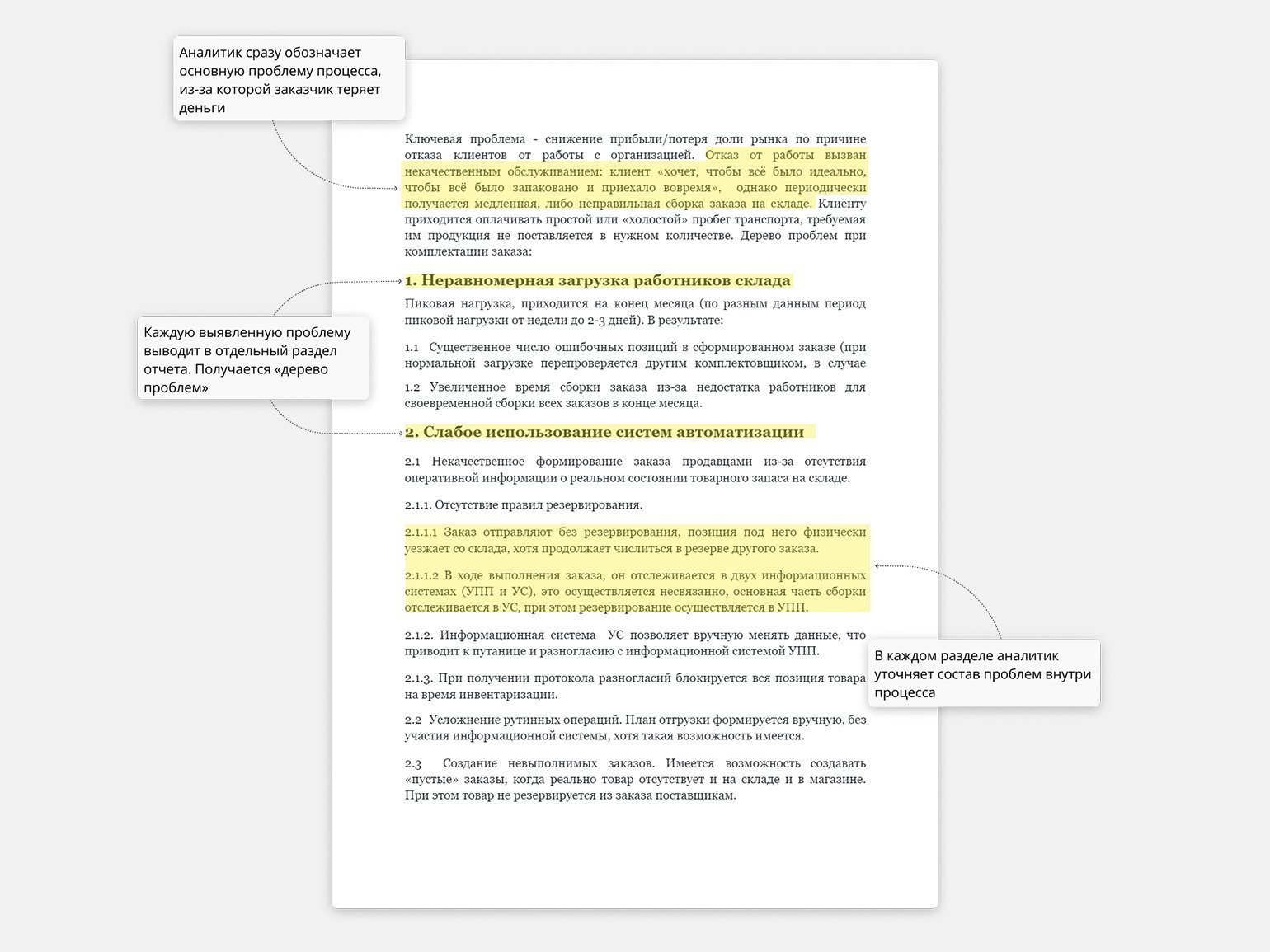

Результат анализа — отчёт, в котором описаны проблемные зоны и даны рекомендации, что и где улучшить.

Количественные методы предполагают, что аналитик собирает данные — например, финансовые показатели, временные затраты или объём брака — и подробно изучает их. Затем он сравнивает их с плановыми показателями и делает выводы: какие показатели соответствуют норме, а где процессы можно улучшить.

Обычно используют такие методы:

- имитационное моделирование процесса;

- АВС-анализ;

- анализ показателей эффективности процесса.

Результат — отчёт с прогнозом того, какие показатели можно получить, и рекомендациями, как это сделать.

Изображение: предоставлено Александром Завьяловым

Кому доверить анализ — сотрудникам или аналитикам? Как говорилось выше, анализировать бизнес-процессы сложнее, чем моделировать. Большинству сотрудников не хватит компетенций, чтобы грамотно проанализировать процессы и сделать правильные выводы. Чтобы получить толковые рекомендации, нужен экспертный взгляд со стороны. Для этого обращаются к бизнес-аналитикам.

Если для бизнес-анализа нет бюджета — можно анализировать процессы самостоятельно. Это лучше, чем ничего.

Как провести анализ бизнес-процессов самостоятельно? Для этого есть правило четырёх действий. Чтобы выполнить любую задачу, сотрудник:

- воспринимает информацию;

- принимает решение;

- совершает действие;

- контролирует результат.

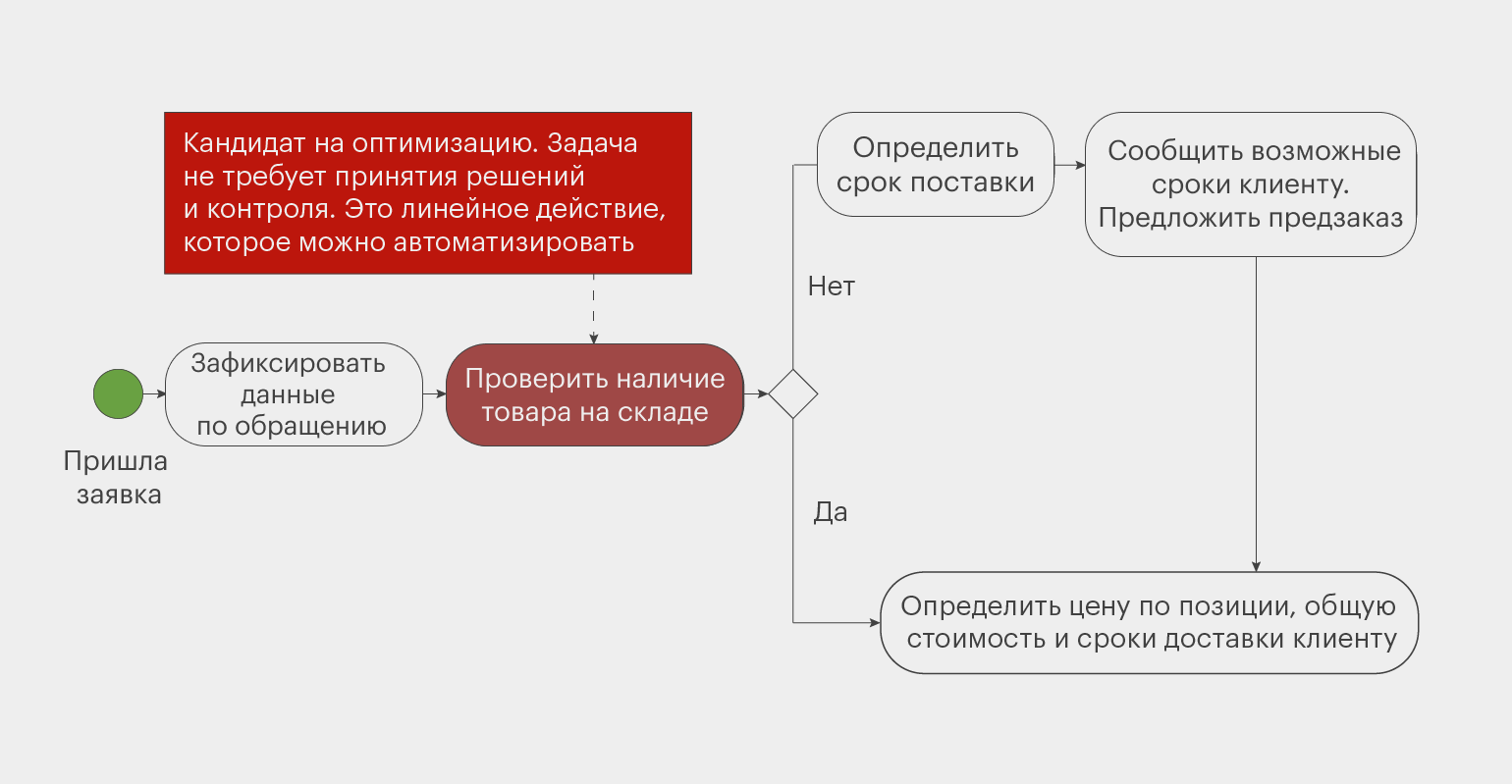

На любую задачу бизнес-процесса нужно посмотреть через призму этих четырёх действий. Это покажет, какова ценность каждой задачи, нужно ли оптимизировать задачу и можно ли убрать её совсем.

Разберём на примере. Компания продаёт оборудование. Одна из задач менеджера после получения заявки от клиента — проверить наличие товара на складе. Ему нужно собрать и обработать информацию.

Менеджер не принимает решений, и контролировать результат ему также не нужно. Получается, что это линейное действие, которое можно автоматизировать с помощью системы учёта.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

Таким образом, задачу «Проверить наличие товара на складе» можно убрать из алгоритма и так высвободить несколько минут рабочего времени.

Да, это поверхностный анализ, а руководитель может ошибиться в выводах. Но это лучше, чем ничего.

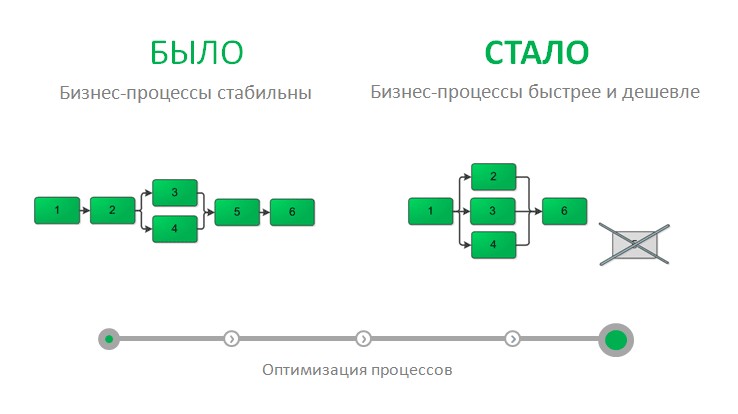

Оптимизация бизнес-процессов — любое их изменение, которое даёт положительный результат. Например, упрощение или ускорение работ, повышение производительности сотрудников, снижение затрат. Если в алгоритме было 11 действий, а стало 8, сотрудник тратит на них меньше времени. Значит, процесс оптимизирован.

Моделирование и описание бизнес-процессов — это тоже оптимизация. Если раньше не было понятных алгоритмов и инструкций, а теперь они есть, — процесс улучшен.

Иногда к оптимизации бизнес-процессов относят сокращение сотрудников. Это не совсем верно. Устранение исполнителей из процессов может быть мерой оптимизации, но важно обращать внимание на последствия. Например, если удалось сократить объём задач и при этом нагрузка на исполнителей уменьшилась, сокращение персонала допустимо. В противном случае сокращение увеличит нагрузку на сотрудников — и качество процессов пострадает.

Как понять, что процессы пора оптимизировать? В идеале оптимизацию бизнес-процессов проводят по результатам их анализа. Проанализировали процессы → получили рекомендации → начали оптимизировать.

Но в большинстве случаев все проблемы лежат на поверхности — о них известно и без анализа. Если сотрудники спотыкаются на каждой операции, а в процессах бардак — нужна оптимизация.

Вот шесть причин провести оптимизацию бизнес-процессов:

- Штат растёт, а результаты падают.

- Время на выполнение привычных операций заметно выросло.

- Рутинные операции отнимают у сотрудников треть рабочего времени или больше.

- Нет контроля — непонятно, как отслеживать выполнение и результат процесса.

- Растёт количество отрицательных отзывов от клиентов.

- Нет показателей эффективности — непонятно, как оценивать работу менеджеров.

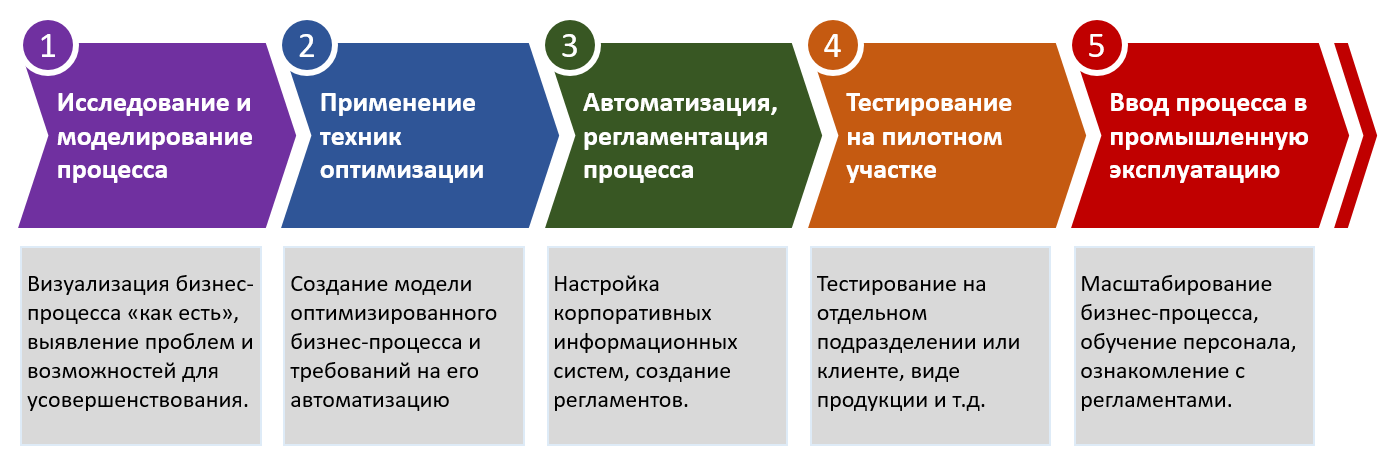

Как оптимизировать бизнес-процессы? Оптимизация — один из этапов работы с бизнес-процессами. Когда схемы ещё не составлены, а анализ не проведён, то и оптимизировать нечего. Поэтому я бы рекомендовал начинать с моделирования — описания процессов «как есть» и анализа узких мест. Когда видны все проблемы — можно переходить к оптимизации.

Лучше действовать в такой последовательности:

- На основе анализа нарисовать карту идеального процесса — как всё должно работать. При этом важно моделировать процессы с оглядкой на свои ресурсы. Превратить бизнес в ракету не выйдет, если бюджет позволяет внедрить только Trello и телефонию.

- Составить перечень изменений — какие поправки нужно внести в процессы, чтобы получить желаемый результат.

- Составить график изменений. Чтобы ничего не сломалось, лучше не внедрять всё и сразу. Правильнее оптимизировать короткими итерациями и сразу анализировать, что меняется и как на это реагируют сотрудники.

- Приступить к оптимизации. Эффективность оптимизации лучше оценивать по количественным показателям: выручке, срокам, количеству сделок.

Проще всего оптимизировать процессы с помощью автоматизации: внедрить программы, которые заберут часть задач на себя.

Автоматизация — частный случай оптимизации и улучшения процессов. Она помогает бизнесу экономить время на рутинных операциях. Алгоритмы берут на себя повторяющиеся задачи, а сотрудники уделяют время более важным делам.

Например, можно фиксировать заявки и вести бухгалтерию в тетради, а прибыль и налоги считать на калькуляторе. А можно подключить CRM и онлайн-систему бухучёта. Тогда программы будут сами обрабатывать заявки, подтягивать данные по оплате, отправлять письма клиентам и составлять отчёты в налоговую. Это и есть автоматизация: замена ручного труда работой алгоритмов.

Автоматизировать можно почти любой бизнес-процесс. Чаще всего роботам доверяют типовые операции:

- обработку сделок;

- SMS- и email-рассылки;

- документооборот;

- бухгалтерский и складской учёт;

- проведение платежей.

Мой совет — начинать автоматизацию именно с них. На каждый типовой процесс есть готовые облачные решения, которые можно внедрять своими силами или силами небольшой команды интеграторов. Это удобно для небольших компаний.

Более сложные операции — вроде процессов управления производством, качеством продукции и персоналом — тоже можно автоматизировать. Но это больше подходит для среднего и крупного бизнеса. Потребуются сложные системы, штат разработчиков и серьёзный бюджет.

Кто такие интеграторы? Это группа экспертов, которая берёт на себя внедрение сервиса и отладку процессов. Типовые решения можно настроить и самим, но это долго и сложно. Эффективнее позвать специалистов.

Обычно это происходит так:

- Выбирают сервис для автоматизации. Например, CRM или ECM.

- Сервис присылает внешнюю команду для внедрения. Обычно сервисы работают с несколькими компаниями-интеграторами и предлагают их услуги на выбор. Условия и стоимость у разных интеграторов различаются.

- Команда внедрения просит в помощь сотрудника компании. Он вводит в курс дела и рассказывает, как построена работа.

- Интеграторы описывают процессы, которые нужно автоматизировать, проводят анализ и составляют план внедрения. В нём описаны решения по функциональности выбранного сервиса, которые нужно внедрить в компании.

- Интеграторы делают настройку и отладку системы, чтобы всё работало как надо. Чем сложнее функциональность, тем дольше внедрение. Часто на это требуется около 1–2 месяцев.

- Обучают сотрудников — показывают, как работать в системе. Иногда выдают сертификаты и свидетельства.

Стоимость услуг интеграторов зависит от объёма работ и сложности внедрения. Например, средний ценник настройки CRM — 100–150 тысяч рублей.

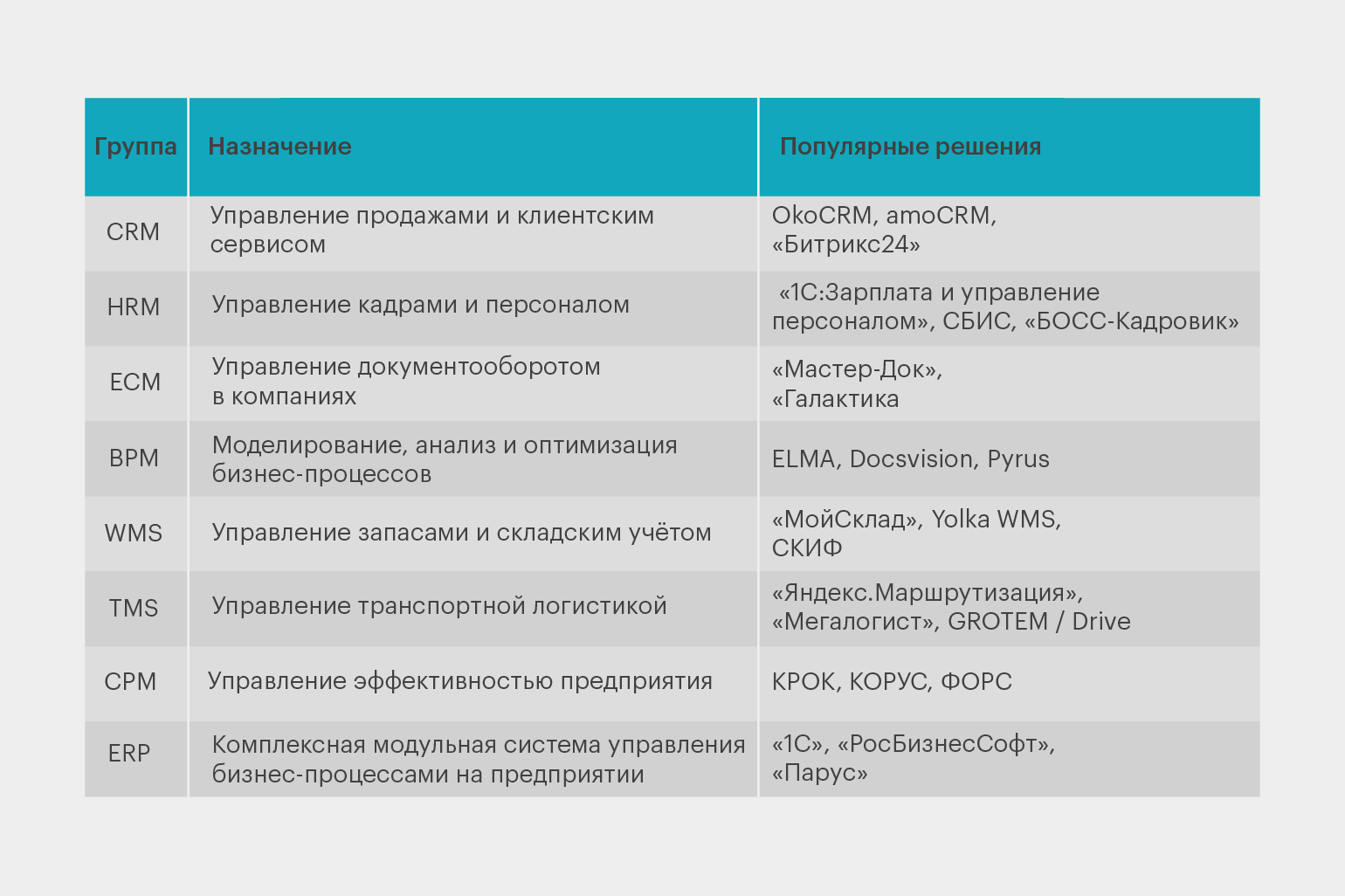

Какие группы программных решений используют при автоматизации? Их разделяют в зависимости от назначения:

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

- Бизнес-процессы есть в каждом бизнесе и даже у самозанятых. Они разные у всех компаний и никогда не повторяются даже у прямых конкурентов. Обычно их рисуют в виде интуитивно понятных блок-схем.

- С процессами важно работать: моделировать, анализировать и улучшать их. Это повышает эффективность бизнеса, помогает экономить деньги и решать больше задач за меньшее время.

- С бизнес-процессами обычно работают внешние аналитики. Если на их услуги нет денег, анализировать и менять процессы можно самим. Чтобы получить ощутимый результат, нужно время.

- Проще всего оптимизировать процессы с помощью автоматизации. Алгоритмы заберут часть рутины, а у сотрудников появится больше времени на важные дела. Автоматизировать можно практически любой бизнес-процесс.

Другие материалы Skillbox Media для менеджеров

Эффективный руководитель

Вы научитесь разрабатывать стратегию, ставить цели, создавать бизнес‑процессы и комфортный климат в команде. Найдёте точки роста в своей компании, сможете претендовать на повышение или масштабировать бизнес.

Узнать про курс

Регламентация бизнес-процессов, то есть их описание и стандартизация, необходима каждому предприятию, которое задумывается о выходе на новый уровень посредством цифровой трансформации бизнеса.

Бытует мнение, что сложность регламентации и дальнейшей автоматизации бизнес-процессов зависит от величины компании, количества сотрудников и мощности производства. Но опыт показывает, что даже в небольших компаниях встречаются все те же самые затруднения, что и в крупных.

Разберём, какие самые типичные проблемы бизнес-процесса приходится решать в рамках его первичного анализа, регламентации и формализации.

Проблемы логики бизнес-процессов

Первое, с чего нужно начать анализ бизнес-процессов – это их отделение друг от друга и выстраивание чёткой системы, где не будет дублирования или каких-то сфер деятельности, не охваченных никакими бизнес-процессами.

Когда компания разобралась с этим, полезно нарисовать подробную схему того, как проходит каждый процесс, и подумать над её улучшением и оптимизацией. Часто предприятие теряет ресурсы и время сотрудников по причине того, что существуют избыточные и повторяющиеся действия, которых можно было бы избежать. Например, фиксация в электронных документах на личных компьютерах сотрудников тех же данных, которые уже имеются в общей базе.

Ещё большей проблемой может стать то, что для успешного завершения бизнес-процесса, например, закупки материалов, требуется получить разрешение и/или подпись избыточного числа людей: руководителя отдела, бухгалтера, руководителя предприятия. Это тратит время данных сотрудников и может заметно замедлять бизнес-процессы.

Проблемы учёта бизнес-процессов

Более типичные проблемы бизнес-процесса связаны с его учётом. Если на предприятии не выстроена система сбора информации и статистики, то с трудом можно предположить, чтобы цифровая трансформация бизнеса прошла успешно. Под учётом бизнес-процессов понимается следующее:

- Сколько времени тратится на каждый бизнес-процесс и на отдельные его этапы.

- Сколько сотрудников задействованы в каждом бизнес-процессе.

- Сколько ресурсов этот процесс потребляет.

Далее, необходима детальная статистика, например:

- Сколько бизнес-процессов проходят через конкретного сотрудника.

- Кто из сотрудников с какой скоростью обрабатывает свои процессы.

- Сколько реальных операций в день совершает каждый сотрудник.

- Куда тратится больше всего ресурсов компании.

Только такая статистика часто помогает разобраться в том, как на самом деле живёт компания. Например, может оказаться, что кто-то из сотрудников почти не загружен, а кто-то явно не справляется. Либо что значительная часть ресурсов тратится на то, что имеет опосредованное значение для бизнеса.

Ещё более важно то, что формализация бизнес-процессов позволяет увидеть «узкие места» бизнеса: на каких этапах чаще всего возникают задержки и трудности, по чьей вине, каковы причины таких проблем. Это открывает возможность для точечных решений. Часто поменять или дополнительно обучить 1-2 сотрудников, улучшить для них оборудование и ПО даст больше эффекта, чем тратить большие суммы на апгрейд всех компьютеров на предприятии.

Всю эту базу статистики собрать вручную невозможно. Однако современные системы BPM делают это без особого труда. Их ценность в том и состоит, что они позволяют увидеть работу предприятия такой, какая она есть, а не ориентируясь на отчёты и то, как деятельность сотрудника выглядит со стороны.

Проблемы оптимизации бизнес-процессов

Приступая к описанию бизнес-процессов, а в дальнейшем и к цифровой трансформации бизнеса на основе них, полезно держать в уме итоговые цели. Часто приходится сталкиваться со следующими типичными проблемами бизнес-процессов:

1. Отсутствие стратегических целей

Это можно видеть из того, что все бизнес-процессы в целом направлены на поддержание работы компании на том же уровне. Однако современный бизнес должен легко трансформироваться, основу для этого нужно закладывать в сами бизнес-процессы.

2. Нереалистичные цели или сроки

Обратная ситуация: предприятие нацеливается на то, чтобы с помощью цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов преодолеть «пятилетку за три дня» – разрешить проблемы, которые копились месяцами. Хотя трансформация часто предполагает радикальный подход, но само внесение изменений должно быть, по возможности, плавным. Стоит отметить, что cложность адаптации бизнес-процессов в сжатые сроки является одной из «болевых точек» традиционных BPMS. А вот Low-code системы позволяют развёртывать BPMS функционал постепенно, чтобы это было комфортно для всех, кто работает в компании, а также адаптировать процессы под новые требования силами бизнес-аналитиков и без задержек.

3. Отсутствие мотивации персонала

Пожалуй, одним из наиболее серьёзных затруднений может стать отсутствие мотивации персонала к изменению схем работы бизнеса. Здесь важно ориентироваться на принцип постепенного проведения цифровой трансформации, начиная с тех областей, где это реально требуется и где сотрудники полностью осознают такую необходимость. В то время как навязывание подобной оптимизации при отсутствии готовности к ней людей часто не даёт хорошего результата.

Елена Гайдукова, маркетолог-аналитик. Работает в сфере BPM и автоматизации процессов с 2014 года. В настоящее время является бренд-менеджером решений на базе Comindware Business Application Platform.

Просмотров 16.3к. Опубликовано 25.03.2022

Обновлено 21.10.2022

Косвинцев Михаил

Практикующий маркетолог с опытом работы более 6 лет. Руководитель отдела маркетинга в международной компании ООО ВИДЖЕТ (Zvonobot) . Спикер тематических форумов для предпринимателей и онлайн-курсов по маркетингу.

Успех компании во многом связан с профессиональными навыками сотрудников, но еще больше — с организацией внутренних процессов. Если работники постоянно сталкиваются с препятствиями при выполнении задач, то про продуктивность можно забыть.

Из бизнес-процессов состоит вся рабочая деятельность, поэтому от качества их оптимизации зависит будущее предприятия. В этой статье расскажем, что это такое и как провести «перестройку» без разрушения существующих алгоритмов и репутации бренда.

Содержание

- Что такое бизнес-процесс в компании простыми словами

- Что значит оптимизация бизнес-процессов

- Что можно оптимизировать

- Когда необходима оптимизация управления бизнес-процессами

- Правила оптимизации бизнес-процессов компании

- 1. Локализовать проблему

- 2. Двигаться от общего к частному

- 3. Смотреть на проблему комплексно

- 4. Ориентироваться на цифры, а не мнения

- Основные методы оптимизации бизнес-процессов

- Определение целей оптимизации

- Как провести подготовку к оптимизации бизнес-процессов

- Пошаговая инструкция по оптимизации бизнес-процессов в компании

- Примеры оптимизации бизнес-процессов

- 1. Оптимизация задачи — автоматизация рутинной работы предприятия

- 2. Оптимизация процесса — передача обязанностей потребителю

- 3. Оптимизация уровня процесса — отказ от согласования

- 4. Оптимизация уровня процесса — выполнение задач параллельно

- 5. Оптимизация уровня среды — давать возможность, когда она нужна

- И еще немного банальных оптимизаций:

- Где найти еще идеи для оптимизации бизнес-процессов

- Типичные ошибки оптимизации бизнес-процессов

- Ценные советы по оптимизации бизнес-процессов в организации

- Что потом?

- Выдержки из книги «Оптимизация бизнес-процессов» Джеймса Харрингтона

- Заключение

Что такое бизнес-процесс в компании простыми словами

Понятие «процесс» имеет общепринятое значение — это деятельность, в результате которой происходит изменение свойств объекта — а для бизнес-процесса такого определения нет.

Но если объединить все существующие расшифровки в одну, получится следующее:

Бизнес-процесс — это упорядоченная деятельность, осуществляемая сотрудником предприятия, результатом которой является конечный продукт или услуга, имеющие ценность для заказчика.

В отличие от простого процесса, в котором субъектом выступают и неодушевленные предметы, например, станки или компьютеры, в бизнес-процессе работа всегда выполняется при участии человека — работника организации.

Бизнес-процесс всегда строго регламентирован: он состоит из этапов, задач и процедур. Такой алгоритм всегда можно воспроизвести повторно — и получить ожидаемый результат.

Что значит оптимизация бизнес-процессов

Несмотря на четкую структуру, бизнес-процесс в компании — это не конвейер.

В бизнес-процессе все задачи исполняются в связке: результат каждого этапа работы зависит от результата предыдущего. Чтобы все исполнители работали согласовано и не приносили неожиданных убытков, бизнес-процессы важно грамотно оптимизировать.

Оптимизация означает разработку и реализацию методов по изменению бизнес-процессов, чтобы выявить наиболее оптимальный путь для достижения целей предприятия. Одна из основных задач — устранить недочеты в организации труда. Но еще важнее — не создать новых.

Поэтому стоит рассматривать оптимизацию как комплексную процедуру: прежде, чем вносить корректировки в существующий алгоритм, стоит проанализировать воздействие на весь бизнес-процесс, в идеале — на организацию в целом.

Понимание этого принципа поможет руководству правильно организовать деятельность предприятия, а сотрудникам — избавиться от страха перед «эффективными менеджерами».

Что можно оптимизировать

Изменения не всегда подразумевают сокращение затрат, людей или других ресурсов. Наоборот, задачей может стать и увеличение штата — если в перспективе это приведет к увеличению показателей.

Оптимизация касается не только финансовых показателей, но и более абстрактных, таких, как репутация предприятия. Но даже такие показатели должны быть измеримы: например, за счет увеличения положительных отзывов о продукте.

Какие цели могут стоять перед оптимизаторами:

- Повышение качества товаров или услуги и уровне удовлетворенности покупателей.

- Снижение издержек и себестоимости товара.

- Сокращение трудозатрат на выполнение задач.

- Перераспределение ресурсов компании.

- Повышение управляемости.

- Автоматизация производства.

Оптимизация может коснуться как отдельных этапов, бизнес-процессов или всего предприятия. Последний вид крайне трудоемкий, поэтому применяется редко.

Иногда организация оказывается в настолько глубоком кризисе, что простых изменений становится недостаточно. Тогда необходимо привлекать антикризисный менеджмент, а речь идет уже о таком понятии как «реинжиниринг» — полном переосмыслении курса компании.

КСТАТИ

Зарегистрируйтесь в нашем сервисе голосовых рассылок Zvonobot и получите первые 20 звонков — бесплатно!

Когда необходима оптимизация управления бизнес-процессами

Оптимизация даже небольшого этапа требует больших затрат. Поэтому проводить её на регулярной основе невозможно, да и не требуется.

Но как понять, когда оптимизация все-таки нужна?

Например, когда предприятие очевидно выросло — увеличилось количество сотрудников, заказов, покупателей. Если год назад штат состоял из десяти человек, а сегодня — из ста, то, вероятнее всего, сбои в бизнес-процессах уже происходят.

Как и в любой программе, в бизнес-процессах компании постепенно накапливаются системные ошибки. Даже если расширение не происходило, со временем устаревшие методы требуется заменять более современными.

Вот признаки, которые помогут понять, что с изменениями не стоит тянуть:

- Штат увеличился, а показатели предприятия — нет.

- Качество продукта или услуги значительно уступает конкурентам.

- Принятие решений и их исполнение постоянно затягивается.

- Выполнение задач требует бесконечных согласований.

- Поставленные задачи выполняются на недостаточном уровне или выполняются совсем.

- Нарушена связь между отделами — что приводит к непониманию или неисполнению определенных этапов работы.

- Отсутствие единой системы взаимодействия между всеми подразделениями компании.

- Задачи ставятся некорректно, и рабочий не понимает, что от него требуется.

- Границы между подразделениями, руководителями и подчиненными слишком размыты.

- Некоторые функции сотрудников или даже отделов дублируют друг друга.

- Выполнение задач никак не контролируется, а результаты не фиксируются.

- На выполнение рутинных задач тратится слишком много времени.

Наличие хотя бы нескольких из этих «симптомов» — повод задуматься об изменениях в существующем порядке. Анализ ситуации и своевременные действия позволят предотвратить развитие компании по негативному сценарию.

Специалисты утверждают, что без накопления критической массы сотрудников (от 100 до 200 человек), проводить оптимизацию нерационально. Но компании отличаются друг от друга, поэтому ориентироваться стоит только на собственные данные и ощущения.

Правила оптимизации бизнес-процессов компании

У оптимизации есть свои правила, выработанные годами практического опыта. Они помогают компании избежать ошибок «первопроходцев» и через набор конкретных процедур подсказывают, в каком направлении двигаться.

Деталей много, поэтому, для экономии времени, объединим их в четыре основных принципа:

1. Локализовать проблему

Прежде, чем приступать к изменению существующих бизнес-процессов предприятия или внедрению новых, необходимо сформировать модель «как есть» — прописать список основных операций, происходящих в компании.

Систематизировать бизнес-процессы можно с помощью таблиц или схем. В них необходимо указать основные параметры — например, сроки выполнения, задействованный персонал и результаты.

Это поможет выделить существующие преимущества, недостатки и создать стратегию решения конкретных проблем. А также — выявить полностью неисправные алгоритмы. Их невозможно описать, а влияние токсично — значит, придется ломать и выстраивать с нуля.

2. Двигаться от общего к частному

Не стоит пытаться сразу изменить весь порядок дел в компании.

Во-первых, игнорирование деталей приведет к разрушению существующих связей между бизнес-процессами.

Во-вторых, оптимизация — это длительная процедура. Регулирование всего подряд быстро потратит ресурсы, а также есть вероятность оптимизировать не то, что нужно.

Начинать необходимо с небольших задач, последовательно изменяя каждую ступень. Так вы сможете видеть улучшения в реальном времени, избежать недовольства работников и выявить неочевидные проблемы прежде, чем они окажут негативный эффект на производство.

3. Смотреть на проблему комплексно

Бизнес-процессы в компании неразрывно связаны между собой. Задача оптимизации — найти оптимальное решение, чтобы перемены оказались положительными.

Прежде, чем запускать мероприятия в одном секторе, проанализируйте, как они повлияют на остальные — сейчас или в будущем.

Если изменение значительно снизит продуктивность отдельного участка работ, лучше поискать другое решение. Исправления постфактум потребуют еще больше времени и затрат.

4. Ориентироваться на цифры, а не мнения

Оптимизация сопряжена с выходом из «зоны комфорта», и каждый руководитель должен быть готов к сопротивлению работников.

В дальнейших действиях следует доверять цифрам, а не словам. Обновленный алгоритм снизил время обработки заявок в два раза? Отлично, продолжаем.

Но нельзя полностью скидывать «человеческий фактор» со счетов. Игнорирование негатива может привести к саботажу.

Чтобы снизить градус напряжения, нужно привлечь коллег к диалогу: аргументировать каждый шаг и обеспечить доступность информации о результатах.

Основные методы оптимизации бизнес-процессов

Методов, с помощью которых проводится оптимизация, существует множество. Хотя решение проблем строго индивидуально, эксперты выделяют несколько самых популярных подходов для оптимизации предприятия:

| Подход | Описание |

|---|---|

| Инжиниринг | Этот метод подразумевает техническую перестройку производства и менеджмента. Сюда относятся исследование рынка, разработка проектов, документации, а также автоматизация. |

| Метод непрерывного совершенствования (кайдзен) | Согласно ей, оптимизация должна происходить везде и сразу: от качества товара до организации менеджмента. Бизнес-процессы предприятия перестраиваются с ориентацией на удовлетворенность клиента. |

| Теория ограничений | Согласно автору методологии Элияху Голдратту, эффективность оптимизации измеряется достижением результата с минимально возможным количеством затрат. Основа данного метода —поиск ограничителя, в рамках которого система работает качественно и приносит прибыль. Когда он найден, проводится исключение противоречий, которые мешают сохранять баланс. |

К сожалению, универсального метода оптимизации, подходящего любой компании, нет. Научившись правильно применять, совмещать, изменять их для каждой конкретной ситуации, можно грамотно регулировать любые бизнес-процессы.

Определение целей оптимизации

Кажется, что ответ на вопрос «зачем вам нужна оптимизация?» очевиден — чтобы производить быстрее и делать больше денег. Но, сформулировав цель настолько абстрактно, вы никогда не поймете, какими путями её можно достичь.

Чтобы сузить зону поисков, используют метод последовательных вопросов. Для наглядности, рассмотрим на примерах:

Зачем нужно оптимизировать процесс заключения контрактов?

Зачем нужно исключить влияние человеческого фактора?

Зачем нужно ускорять согласование заказа?

Зачем нужно уменьшить промежуток между доставками комплектующих?

Зачем нужно снижать себестоимость продукции?

Так мы выявили не только истинную цель, но и примерные пути её достижения. Эти простые вопросы позволяют разложить существующие бизнес-процессы по полочкам: какие необходимо упростить, какие — усложнить или исключить вовсе.

Как провести подготовку к оптимизации бизнес-процессов

Качественная подготовка к оптимизации бизнес-процессов предприятия — половина успеха. Иначе, в лучшем случае, оптимизация не окажет должного эффекта, а в худшем — негативно скажется на производстве.

Что необходимо сделать до начала изменений:

| Задача | Решение |

|---|---|

| Провести внешний и внутренний аудит | Выделить ключевые бизнес-процессы и провести SWOT-анализ — определить их сильные и слабые стороны, перспективы развития и улучшения. По возможности — собрать данные о похожих бизнес-процессах конкурентов, сравнить с процессами компании и на основе этого составить стратегию изменений. |

| Назначить ответственного | От руководителя проекта во многом зависит его эффективность. Нужно, чтобы в нем сочетались достаточный статус для принятия решений и подходящий характер. В качестве ответственного чаще всего выбирают топ-менеджера. При выборе руководителя низшего звена возникают дополнительные риски — например, сложности с согласованием. |

| Организовать проектную группу | В идеале, она должна состоять из сотрудников и специалистов извне — например, экспертов из консалтингового агентства. Первые помогут в совершенствовании существующих бизнес-процессов, а вторые — с внедрением актуальных технологий в работу. При поиске сторонней организации обращайте внимание на репутацию, а не на цену — экономия может стоить вам конфиденциальной информации! |

| Подобрать инструменты | В зависимости от целей и ситуации будут меняться инструменты, применяемые для усовершенствования системы. Перечислим основные: — Исключение или ликвидация — избавление от сбоев, ненужных затрат и необязательных операций. — Изменение — замена старых алгоритмов, технологий на новые, более современные. — Ускорение — увеличение скорости работы за счет автоматизации производства. — Упрощение — переход к более простому способу приема заказов и распределения задач. — Стандартизация — изучение актуальных методов работы с программами и внедрение их в производство. — Обеспечение взаимодействия — создание единой информационной системы предприятия для обеспечения слаженности действий. — Добавление — установка новых узлов, комплектующих для обеспечения непрерывности производства. |

Кроме этого, стоит организовать презентацию плана преобразований для штата. Открытость к диалогу поможет превратить сотрудников в союзников оптимизации.

Пошаговая инструкция по оптимизации бизнес-процессов в компании

Хотя работа над преобразованиями во многом индивидуальна для каждой организации, существует общий алгоритм действий. Рассмотрим его последовательность:

- Формирование проектной группы и изучение текущей ситуации

На этом этапе назначаются ответственных и собираются данные о бизнес-процессах, выделяются ключевые, приносящие основную прибыль, и второстепенные, операционные.

- Формулирование цели и ключевых показателей эффективности

Обычно, ключевые показатели — это затраты и сроки производства. Всегда можно обратиться к сотрудникам и клиентам и узнать мнения о существующих бизнес-процессах. Они подскажут, где искать проблему, но при постановке целей стоит отдать предпочтение цифрам.

- Выявление лишних элементов процесса

Такие задачи, которые дублируют друг друга или заполняю промежутки в работе, например, согласование или занесение данных в таблицу. Их можно автоматизировать или безболезненно убрать из бизнес-процесса.

- Создание идеальной модели

Это бизнес-процесс, который приведет к выполнению поставленной цели с учетом текущих потребностей предприятия, персонала и клиентов, а также не превысит возможности по затратам ресурсов.

- Внедрение разработанного алгоритма

Происходит утверждение регламентов для обновленных задач и обучение персонала, в ходе которого важно объяснить сотрудникам необходимость происходящих изменений. В этот момент стоит подключить систему мониторинга — как производства, так и поведения работников.

- Фиксирование и анализ результатов

Производится расчет изменений по ключевым показателям, баланса расходов, прибыли и оценка удовлетворенности клиентов — например, с помощью опросов. Подтвердив позитивное влияние изменений, возможно масштабирование оптимизации на все предприятие.

Примеры оптимизации бизнес-процессов

Оптимизацию принято делить на три категории: изменение уровня процесса, среды и задачи. В первом случае меняется схема выполнения, во втором — переменные, в третьем — конкретный этап. Чтобы стало понятнее, рассмотрим на примерах.

1. Оптимизация задачи — автоматизация рутинной работы предприятия

Смысл: заменить ручной труд одной программой.

Польза: ускорение процесса, уменьшение себестоимости обработки, высвобождение ресурсов для более трудоемких задач.

Вред: высокие затраты на разработку — необходимо нанять специалистов, которые составят техзадание, напишут программу и займутся её обслуживанием.

Когда применять: у вас есть задачи, повторение которых происходит по сотне-тысяче раз в день.

Пример: в компании много задач, которые требуют согласования и постоянной смены исполнителя. Все взаимодействия происходят в разных каналах — по телефону, в мессенджерах, через почту, при личном общении. Объединение их в CRM или BPMS-систему сократит срок ожидания ответа, переключения и исключит возможность утери данных.

2. Оптимизация процесса — передача обязанностей потребителю

Смысл: расширение уровня самостоятельности клиента позволит избавиться от части задач и ускорить обработку заявок.

Польза: ускорение процесса, уменьшение себестоимости обработки, высвобождение ресурсов для более трудоемких задач.

Вред: потеря части клиентов, которые не хотят делать что-то самостоятельно, снижение лояльности, повышение затрат на проверку данных.

Когда применять: если вашему продукту или услуге нет альтернатив или, когда заявок так много, что потеря части из них незначительно скажется на прибыли.

Пример: подобное решение часто встречается в банках, например, при оформлении заявок на кредит. Организовывать встречу, чтобы менеджер заполнял договор со слов клиента — долго и дорого. Люди, которым нужны деньги, заполнят форму, а кто нет — банку не интересны.

3. Оптимизация уровня процесса — отказ от согласования

Смысл: сократить срок принятия промежуточных решений за счет проверки итогов постфактум.

Польза: ускорение процесса, сокращение затрат на операционные процессы.

Вред: поздно фиксируются ненужные процессы — те, которые не приносят прибыли.

Когда применять: согласование не оказывает значительного влияния, цена обработки невысокая, и ошибки не принесут значительных убытков.

Пример: на согласование оплаты нужного сервиса требуется от 1 до 3 дней. Ответственный сотрудник передает документы напрямую бухгалтерии, и необходимые суммы стали зачисляться в тот же день. В конце месяца руководитель проверяет все оплаченные счета и фиксирует данные.

4. Оптимизация уровня процесса — выполнение задач параллельно

Смысл: ускорить процесс за счет одновременного выполнения взаимозависимых задач.

Польза: ускорение процесса.

Вред: затраты на перестройку и сбои в процессе адаптации.

Когда применять: всегда, это должно стать нормой эффективного производства.

Пример: сотрудник интернет-магазина, получив заказ с сайта, одновременно проверяет наличие товара, проводит процесс подтверждения и допродажу — в этом ему помогут программы с открытым доступом к информации склада.

5. Оптимизация уровня среды — давать возможность, когда она нужна

Смысл: предсказать пожелания клиента, выполнив заявку сразу там, где появляется потребность.

Польза: увеличить входящий трафик, повысить лояльность, ускорить процесс обработки.

Вред: повышение затрат на операционные процессы.

Когда применять: есть места, где постоянно концентрируются клиенты, требуются временные затраты на поиск и установление связи.

Пример: компания, оказывающая услуги эвакуатора, проанализировала и выявила наиболее аварийные участки дороги в регионе. Чтобы сократить время на получение и выполнение вызова, специалисты патрулируют эти места и приезжают к пострадавшим быстрее конкурентов.

И еще немного банальных оптимизаций:

- Обучить сотрудника выполнять несколько последовательных задач.

- Создать гайды, чек-листы, инструкции, которые понимает даже специалист без опыта.

- Вместо расширения штата передать часть задач на аутсорс.

- Собрать всю информацию на первом этапе работы, чтобы отказаться от лишних контактов.

- Исключить из работы задачи, которые не влияют на эффективность.

Где найти еще идеи для оптимизации бизнес-процессов

Используйте научные теории и системы, чтобы составить схему существующих процессов и смоделировать новые — например, для этого подойдут теория графов, сеть Петри и раздел математического программирования.

Продумать стратегии, аргументацию и подчерпнуть идеи для улучшений помогут теория решения изобретательских задач и такой раздел философии как диалектика.

Типичные ошибки оптимизации бизнес-процессов

Успех мероприятия определяется выгодами, которые приобрел исполнитель. Но совершенные в процессе ошибки способны полностью нивелировать результат.

Здесь перечислены самые частые промахи процесса оптимизации, которые следует избегать:

- Начало глобальных изменений с ключевых процессов. Внедрение не обкатанных технологий может разрушить налаженный алгоритм. Сначала стоит менять те, которые не показывают результаты — и после внедрять обновления в остальные.

- Неверная постановка цели и приоритетов. Некачественный анализ или его отсутствие заставит исправлять ошибки, которые незначительно влияют на результат, и проводить оптимизации ради оптимизации, а не улучшения показателей.

- Использование интуиции в качестве аргумента для принятия решений. Иногда хорошие идеи — это продукт мозгового штурма или озарения эксперта. Но не все они приведут к повышению эффективности, поэтому планы должны быть математически подкреплены — так результаты возможно будет зафиксировать и масштабировать.

- Привлечение топ-менеджмента к проекту. Постоянное вмешательство вызовет задержки в согласовании или саботирует процесс целиком. Руководство — это наблюдатели, а принимает и контролирует решения исключительно ответственный исполнитель.

- Внедрение готовых решений. Оптимизация — процесс индивидуальный. Ориентироваться на чужой опыт можно, но реализация решений даже в похожих организациях часто показывает разную эффективность. Любой кейс необходимо рассматривать через призму нужд конкретной организации.

- Экономия на специалистах. Нередко оптимизация откладывается из-за высокой цены. Но иногда без нее не обойтись — тогда руководство пытается снизить расходы. И теряет больше, чем приобретает: «эксперты», не обладающие нужными компетенциями, приведут к тратам времени и ресурсов компании.

Ценные советы по оптимизации бизнес-процессов в организации

На что еще стоит обратить внимание перед или в процессе оптимизации:

Обращать внимание на все детали

Бизнес-процесс — сложная структура, состоящая из многих элементов. Нельзя рассматривать его только с одной стороны или стараться видеть только хорошее.

Все алгоритмы дают сбои, а задача оптимизации — найти их и устранить. Даже самая незначительная деталь может серьезно сказаться на прибыли.

В процессе работы важно сохранять баланс: не пытаться освоить все сразу, но и не отказываться от подробного анализа, чтобы упростить себе работу.

Не отказывайтесь от помощи профессионалов

Руководитель может быть отличный специалист. Но невозможно быть экспертом в любой сфере. Например, вы умеете проектировать дома, но не составлять договор для их продажи.

Не уверены, что сможете правильно внедрить нововведения? Обратитесь к профессионалам — техническим службам, консалтинговым агентствам или успешным представителям бизнеса.

Просить помощи не зазорно, если это положительно скажется на развитии вашего бизнеса.

Что потом?

Оптимизация — это не только комплексный, но и последовательный процесс. В её задачи входит в том числе предотвращение повторных проблем.

Поэтому важно уметь поддерживать и развивать полученные результаты. Если оптимизация завершена, но процесс отпущен на самотек — вы зря потратили свои силы и деньги.

Чтобы избежать негативных последствий, нужно внедрить системы мониторинга.

Минимум — туда должна входить поддержка, регламентация процесса и контроль за его реализацией.

Максимум — формирование подразделения, которое будет заниматься аудитом по новым алгоритмам, а также разработкой предложений по их дальнейшему улучшению.

Выдержки из книги «Оптимизация бизнес-процессов» Джеймса Харрингтона

Книга «Business Process Improvement Workbook Documentation» от H.James Harrington считается библией рационализаторов: здесь содержатся практические советы и методики, которые помогут повысить эффективность производства.

Например, в одном из разделов автор отмечает, что в процессе оптимизации важную роль играет обучение персонала — если этот момент проигнорировать, весь процесс пойдет прахом:

Недостаток подготовки всегда приводит к долгосрочным негативным результатам. В начале работы команды уровень энтузиазма обычно настолько высок, что команда начинает активно действовать и даже может достичь некоторых результатов. Однако в долгосрочном периоде команда, которой не достает подготовки и опыта, не сможет полностью разобраться в ситуации, которую они стараются улучшить, и не сможет внедрить лучший набор решений

А это отличный тезис о том, как вовлечь руководителей и сотрудников в процесс оптимизации алгоритмов предприятия:

С самого начала должно быть ясно, кто в организации несет ответственность за управление отдельными подразделениями в рамках административной организации. […] Структура проекта подчиняется структуре управления, и пользователи будут рассматривать результаты проекта как свои собственные

И еще один — о том, что вносить правки и продолжать мероприятия по улучшению бизнес-процессов нужно постоянно:

Если процесс проводился должным образом, то администрация довольна результатами и хорошо вознаградила участников команд проектирования и внедрения. Можете принимать поздравления. Но останавливаться на этом нельзя. […] Для большинства основных изменений процесса мероприятия по управлению организационными изменениями будут продолжаться еще месяцы и даже годы

Советуем ознакомиться с полным текстом — там вы найдете инструкции по оптимизации производства и готовые алгоритмы для внедрения лучших практик в компании.

Заключение

Оптимизация — это отличный инструмент для корректирования существующих бизнес-процессов, внедрения новых, а также подготовки площадки для дальнейшего развития.

Преимущества в том, что она дает возможности для экспериментов без больших рисков для существования бизнеса. Если опыт был неудачный, его всегда можно откатить назад — и попробовать снова.

Но простая оптимизация бизнес-процессов не подойдет, если предприятие находится в глубоком кризисе. В этом случае нужен реинжиниринг предприятия или его полная ликвидация.

Поэтому важно вовремя замечать неполадки и устранять их раньше, чем потребуются кардинальные меры — в противном случае, ошибки будут стоить вам очень дорого.

В результате анализа научных публикаций и исследований в сфере процессного управления нами выделены основные принципы бизнес-процессов. Эта классификация позволяет, в зависимости от характера задач, возникающих в процессе развития организации, ориентировать разработчиков процессного управления на специфику и сущность тех или иных бизнес-процессов деятельности.

Автор:

Николай Абрамович Будагьянец, доктор технических наук, профессор, академик Академии инженерных наук Украины.

Формируя представления о предприятии как о бизнес-системе, мы прежде всего ориентируемся на процессы его хозяйственной деятельности. Такая направленность определяет в качестве объекта управления совокупность хозяйственных процессов в организации. Уход в управлении от ориентации на детализированные функции деятельности и переход к управлению интеграцией деятельности на основе процессов привел к формированию новой концепции управления —

процессному управлению или

управлению организацией на основе бизнес-процессов.

По отношению к организации бизнес-процессы могут быть внешними и внутренними.

Внешним называется бизнес-процесс, имеющий вход и/или выход вне организации.

Внутренний бизнес-процесс — это процесс, полностью находящийся в рамках организации.

Данный подход к классификации бизнес-процессов организации не претендует на всеобъемлемость и предполагает систематизацию существующих определений, зачастую весьма противоречивых. Тем не менее, эта классификация позволяет, в зависимости от характера задач, возникающих в процессе развития организации, ориентировать разработчиков процессного управления на специфику и сущность тех или иных бизнес-процессов деятельности.

Восприятие бизнес-процессов организации как объекта управления во многом связано с тем,

по каким принципиальным положениям можно идентифицировать те или иные процессы деятельности бизнес-системы. Здесь определяющим является система принципов формирования бизнес-процессов.

В результате анализа научных публикаций и исследований в сфере процессного управления нами выделены основные принципы бизнес-процессов, позволяющие идентифицировать их как таковые. Это:

- принцип наличия входа (входов) и выхода (выходов) бизнес-процесса;

- принцип наличия поставщика бизнес-процесса;

- принцип наличия клиента бизнес-процесса;

- принцип наличия границ бизнес-процесса;

- принцип взаимодействия и взаимосвязи бизнес-процессов;

- принцип измеряемости и управляемости бизнес-процесса.

Принцип наличия входа (входов) или выхода (выходов) бизнес-процессов является отражением основной цели бизнес-процесса, заключающейся в преобразовании входов (входа), то есть

входящих в процесс ресурсов, необходимых для реализации процесса, в выходы (выход), то есть

результат (продукт) процесса. Входы и выходы неоднородны, они делятся на первичные и вторичные.

Первичные входы необходимы для начала процесса, а вторичные входят в процесс через его верхнюю границу, то есть появляются в ходе реализации процесса на составляющих процесс подпроцессах. В свою очередь, первичные выходы — это те, для получения которых существует процесс и которые предназначены его главным клиентам. Напротив,

вторичные выходы — это побочные продукты процесса, получаемые в результате выполнения процесса, но не являющиеся причиной его существования. Отсутствие выходов или входов не позволяет говорить о процессе как таковом, поскольку не будет реализовываться его фундаментальная особенность — преобразование ресурсов. Поэтому бизнес-процесс определяется как некий объект, имеющий вход и выход.

Принцип наличия поставщика бизнес-процесса предполагает наличие поставщика ресурсов (результатов деятельности других бизнес-процессов), необходимых для осуществления процесса. В зависимости от характера входа процесса, для которого поставляется тот или иной ресурс, поставщики могут быть

первичными и

вторичными.

Принцип наличия клиента бизнес-процесса. Бизнес-процесс осуществляется для кого-то (чего-то). Потребитель результата процесса является

клиентом процесса. Это положение отражает главную цель процесса — удовлетворение требований потребителей и клиентов процесса. Клиенты могут быть:

- первичными — те, кто получает первичный выход;

- вторичными — находящимися вне процесса и получающими вторичный выход;

- косвенными — не получающими первичный выход, но являющимися следующими в цепочке его использования;

- внешними — находящимися вне данной организации, но получающими выход процесса;

- потребителями — конечные пользователи выхода процесса.

Потребителей, как конечных пользователей бизнес-процесса, делят на внешних и внутренних.

Внешние потребители — это юридические и физические лица, не участвующие в хозяйственной деятельности организации и являющиеся потребителями ее продуктов и услуг.

Внутренние потребители — это команды процессов, осуществляющие свою хозяйственную деятельность в рамках организации и использующие продукты деятельности других команд процессов.

Принцип наличия границ бизнес-процесса. Любой бизнес-процесс имеет свои границы — точки, в которых процесс начинается, заканчивается или соприкасается с другими процессами. Верхняя граница бизнес-процесса представляет собой точку, где выходы других бизнес-процессов стыкуются с рассматриваемым бизнес-процессом. К примеру, процесс управления можно рассматривать как отдельный процесс, выход которого стыкуется с входом основного бизнес-процесса (производство продукции). Нижней границей бизнес-процесса является точка, в которой выход процесса служит входом в другие процессы (выход процесса закупки сырья и полуфабрикатов является входом в процесс производства).

Границы бизнес-процесса определяются не технологическими или функциональными принципами, а запросами потребителя-клиента.

Принцип взаимодействия и взаимосвязи бизнес-процессов. Все бизнес-процессы в организации взаимосвязаны и находятся в тесном взаимодействии. Определение и анализ взаимосвязи и взаимодействия бизнес-процессов в организации позволяет представить общую картину деятельности и допустить дисфункциональность бизнес-процессов при управлении ими. Под

дисфункциональностью понимают произвольную фрагментацию или интеграцию процессов деятельности организации.

Принцип измеряемости и управляемости бизнес-процесса. Тот или иной бизнес-процесс организации должен иметь параметры, отражающие его функционирование. Параметры процесса должны быть измеряемыми, то есть иметь количественные и качественные характеристики.

Качественные параметры (показатели) процесса отражают качество деятельности организации. К ним относят результативность, эффективность и адаптируемость:

-

Результативность отражает уровень реализации целей и описывает, как удовлетворяются потребности и ожидания потребителя или клиента процесса. Результативность можно улучшить путем улучшения продуктов или услуг (выходов), которые организация предоставляет на рынок. В зависимости от ситуации результативность может быть улучшена перепроектированием процессов или перепроектированием продуктов (услуг). Требования к результативности определяются внешними и/или внутренними клиентами и потребителями.

-

Эффективность — мера того, насколько хорошо процесс использует ресурсы, то есть соотношение результатов и затрат, необходимых для осуществления процессов деятельности организации. Улучшения эффективности можно достичь только путем улучшения процессов. Организация, в частности, может улучшить свою эффективность, сократив затраты или продолжительность бизнес-процессов.

-

Адаптируемость характеризует степень способности процесса реагировать на изменения спроса и предложений рыночной среды. В современных условиях бизнес-процессы промышленных организаций должны быть быстро изменяемыми, а не «застывшими»; этого можно достичь в результате быстрой реакции организации на изменение требований потребителя на основе непрерывного улучшения процессов.

К

количественным показателям бизнес-процессов относят производительность, длительность (или продолжительность) и стоимость:

Производительность — это отношение количества единиц на выходе к количеству единиц на входе процесса.

Длительность — время, необходимое для выполнения процесса, или промежуток времени между началом процесса и его завершением. Длительность отражает показатели времени, служащими важнейшими индикаторами своевременности и четкости выполнения операций процесса.

Показатели деятельности, относящиеся ко времени производства продукта, описывают уровень конкурентного преимущества производителя и являются основными внутренними показателями деятельности предприятия. Оценка затрат времени важна для предприятий по ряду причин:

- затраты времени на производство непосредственно влияют на эффективность и прибыльность предприятия. Размер этих затрат зависит только от времени, а не от количества произведенной продукции. Поэтому, если сократить время производства единицы продукции, то за определенный период можно произвести больше продукции;

- для всех видов бизнеса прибыль является функцией реакции на потребности рынка. Соответственно, время можно рассматривать либо в разрезе отражения гибкости производства, либо в разрезе поддержания оптимального размера запасов;

- время, затраченное на производство, определяет скорость оборота активов. Чем быстрее оборот капитала, тем меньше средств нужно держать в оборотном капитале. Это показатель определяет прибыльность деятельности предприятия.

Стоимость процесса — совокупность всех затрат, необходимых для однократного выполнения бизнес-процесса.

Качественные и количественные показатели бизнес-процессов, находясь во взаимосвязи и взаимно дополняя, друг друга, формируют систему показателей процессов деятельности организации.

Изменяемость тесно связана с управляемостью. Если можно измерить параметры (определить показатели) бизнес-процессов, появляется возможность сопоставлять достигнутый уровень функционирования с желаемым, анализировать реакцию процесса на управляющее воздействие, а также осуществлять корректировку. Управляемость достигается за счет упрощения бизнес-процесса, ликвидации дублирующих и лишних действий на основе его оптимизации.