Борьба с космополитизмом в СССР

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 61.

Обновлено 29 Ноября, 2022

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 61.

Обновлено 29 Ноября, 2022

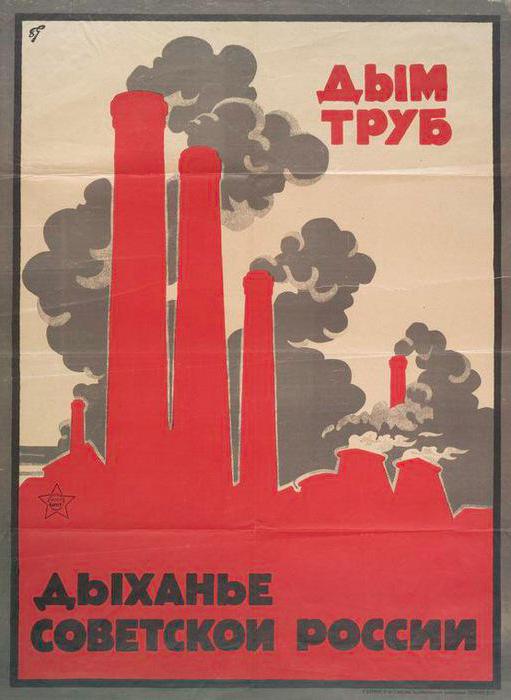

Кампания против космополитизма в Советском Союзе стала одним из явлений в жизни общества послевоенного периода. Космополитов обвиняли в «низкопоклонстве перед Западом», это определение применялось к советским евреям. Начало кампании связано с победой в Великой Отечественной войне, подъёмом патриотических чувств и работой пропаганды, которая создавала образ врага — американских империалистов снаружи и «безродных космополитов» внутри страны.

Идеологический курс послевоенных лет

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны произошло ухудшение отношений с бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции — США и Великобританией.

Выступление Черчилля в начале 1946 года в Фултоне стало толчком к Холодной войне. В августе 1946 года появилось постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», а 26 августа ещё одно постановление, которое касалось репертуара театров.

Они оба были связаны с произведениями и постановками, которые проповедуют буржуазную идеологию и мораль, заискивание перед Западом, дух низкопоклонства.

В 1947 году последовали «суды чести» над рядом учёных, которых обвиняли в антипатриотических и антигосударственных поступках. В 1948 году был расформирован Музей нового западного искусства.

В январе 1948 года началась борьба с безродным космополитизмом, а само выражение впервые прозвучало в выступлении члена Политбюро Андрея Жданова, который считал, что интернационализм рождается там, где цветёт национальное искусство.

Далее последовала статья партийного деятеля Александрова в журнале «Вопросы философии» о том, что космополитизм является идеологией империалистической буржуазии. К космополитам стали относить покойных Троцкого, Бухарина, Милюкова, а также власовцев.

Одним из проявлений борьбы стало осуждение учёных, которые хотели печататься в иностранных журналах, а также ставить в своих работах ссылки на зарубежных авторов. Иностранные научные журналы стали поступать в спецхраны.

Проявления борьбы с космополитизмом

Под удар кампании попали архитекторы и, например, литературоведы, которые были сторонниками теории о «странствующем сюжете», а также историки-норманисты и специалисты по Хазарскому каганату.

Внешнеполитической курс молодого государства Израиль в 1948 году стал причиной роста уровня антисемитизма в СССР. Еврейский антифашистский комитет вскоре был распущен из-за обвинений в антисоветской пропаганде. Были закрыты также некоторые еврейские музеи, например в Вильнюсе, Биробиджане и Тбилиси. На Московском радио прекратились передачи на идише и к концу 1949 года закрылся последний еврейский театр.

Борьба с космополитизмом в СССР коснулась не только театра и литературы, но и естественных наук. В 1948 году была начала кампания против вейсманизма-морганизма, то есть представителей классической генетики, которой противопоставили мичуринскую агробиологию.

В 1949 году кампания прекратилась появлением в газете «Правда» статьи о том, что космополитизм является идеологическим орудием американской реакции.

Со стороны государства органы пропаганды возглавляли Михаил Суслов и Дмитрий Шепилов. Последний в начале 1950-х годов стал руководителем коллектива по написанию первого в СССР учебника по политэкономии и с ноября 1952 года — главным редактором газеты «Правда».

Что мы узнали?

Для понимания истории СССР рубежа 1940–1950-х годов следует понимать, к чему привела борьба с космополитизмом и как она поэтапно происходила в естественных и гуманитарных науках. Кратко подытоживая, последствием такой кампании стала изоляция советского населения от внешнего мира, борьба также негативно повлияла на развитие советской науки и культуры.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 61.

А какая ваша оценка?

- Взрослым: Skillbox, Geekbrains, Хекслет, Eduson, XYZ, Яндекс.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

1949, янв. Начало кампании по «борьбе с космополитизмом»

Кампания по «борьбе с космополитизмом» в СССР началась в январе 1949 г. Она носила массовый политический характер и была направлена против скептически и прозападно ориентированных настроений у советской интеллигенции. Такие тенденции рассматривались властью в качестве антипатриотических. Продолжалась кампания до 1953 г.

Причина начала кампании

В конце 1948 г. процесс формирования НАТО подошел к фазе завершения. СССР к этому времени терпит фиаско в своем стремлении превратить Израиль в ближневосточный сателлит СССР. Правительство Израиля взяло курс на сближение с США. Еврейское население в такой ситуации стало рассматриваться как подозрительное, склонное к влиянию Запада. Советские власти, взявшие курс на изоляцию, начинают репрессии против евреев. 20.11.1948 г. после выхода постановления «О Еврейском Антифашистском Комитете» стартуют массовые аресты участников, которых обвинили в работе на разведывательные структуры США. Несмотря на рост антисемитизма даже во внутренней документации ВКП(б), он все еще маскировался под борьбу с пособниками буржуазии.

В начале января 1949 г. Сталин получил сообщение 1-го секретаря МК и МГК ВКП(б) Г. Попова. В нем указывалось на конфликт, возникший между деятелями, представлявшими Союз советских писателей и Всероссийское театральное общество. По мнению Попова, последние начали критиковать «социалистический реализм» в пьесах мастеров. Со стороны же ССП звучали обвинения в проявлениях космополитических настроений и буржуазного эстетизма. Попов принял позицию ССП и описал Сталину ситуацию, как целенаправленное давление представителей «буржуазного формализма» на их лидера Фадеева.

Вскоре от Шепилова Сталину поступило письмо театральных критиков. В нем звучали слова жалоб в отношении ССП. Однако Сталин не стал рассматривать этот документ, назвав его проявлением антипатриотической атаки на участника ЦК Фадеева. 24.01.1949 г. Оргбюро ЦК поручило главному редактору газеты «Правда» выпустить редакционную статью по данной проблеме.

Оформление статьи и начало кампании

28.01.1949 г. газета «Правда» выпустила редакционную статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Работали над ней не только сотрудники газеты, но и члены ССП. Статью редактировал непосредственно И. Сталин. В ней критиков Юзовского, Гурвича, Варшавского, Борщаговского назвали «последышами буржуазного эстетизма», утратившими все признаки ответственности перед народными массами. Их обвинили в приверженности буржуазному космополитизму, который был неприемлем для советских граждан, а также в отсутствии чувства национальной советской гордости.

Ключевое обвинение в статье касалось попыток критиков указывать на художественное несовершенство советских патриотически ориентированных произведений литературы и искусства. По мнению власти, эти деятели порочили образ советских писателей, противясь стремлению советских авторов показать гражданина СССР с цельным и всепобеждающим характером.

Первыми итогами публикации статьи стали аресты А. Аникста, Г. Гуковского, Л. Малюгина, Г. Бояджиева. При этом С. Мокульского лишили поста руководителя ГИТИСа. Сразу же последовала рекомендация ЦК КПСС редакторам газет принять во внимание статью в «Правде». Это вызвало появление массовых статей, направленных против деятелей литературы и критиков еврейского происхождения.

- Взрослым: Skillbox, Geekbrains, Хекслет, Eduson, XYZ, Яндекс.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Борьба с космополитизмом, дата которого прочно вошла в советскую историю, была санкционирована правительством. Это была идеологическая кампания, направленная против граждан, представлявших, по мнению руководства страны, опасность для государства. Они отличались другими мыслями, не согласовывавшимися с направлением внутренней и внешней политики советского правительства. Рассмотрим далее, как проходила борьба с космополитизмом.

Общие сведения

Борьба с космополитизмом в СССР, кратко говоря, была направлена против советской интеллигенции. Они считались носителями прозападных идей. Чем было ознаменовано начало борьбы с космополитизмом? Дата кампании совпадает с периодом холодной войны. Основной ее мишенью стали деятели культуры и науки, советские евреи. Все они считали себя русскими, однако были обвинены правительством в отсутствии патриотизма, связях с Западом, отступлении от идей Маркса и Ленина.

Причины борьбы с космополитизмом

Победа в Великой Отечественной вызвала у страны гордость за подвиг своего народа, мощный подъем патриотизма. Это все посеяло в умах людей надежду на улучшение жизни, расширение свободы, ослабление жесткого госконтроля в разных сферах. Но назрела холодная война. Она разрушила веру в светлое будущее. В качестве первых признаков ухудшения отношений страны с Западом выступала политика государства в 1946 г. Правительство оказывало давление на представителей буржуазии и интеллигенции. В популярных журналах на первых полосах публиковались постановления ЦК о культуре. В изданиях «Ленинград» и «Звезда» критике подвергались писатели, поэты, режиссеры, композиторы. Среди них были Ахматова, Довженко, Зощенко, Твардовский, Эйзенштейн, Шостакович, Прокофьев. Они, как и многие другие, характеризовались в постановлениях ЦК как пошлые и безнравственные люди. Осуждение у правительства вызывали и работы Тарле. Он обвинялся, в частности, в ошибочности оценок Крымской войны, оправдании сражений, проходивших при Екатерине Второй. Это все сопровождалось смещениями с занимаемых должностей, арестами. Эти люди подвергались гонениям из-за того, что они считали себя в определенной степени независимыми от идеологии Советского Союза, свободными в выборе между Востоком и Западом. Слово «космополит» означает всеобщность. Она выражает принадлежность гражданина к миру, вне зависимости от того, в какой он стране родился и проживает.

Борьба с космополитизмом в СССР (кратко)

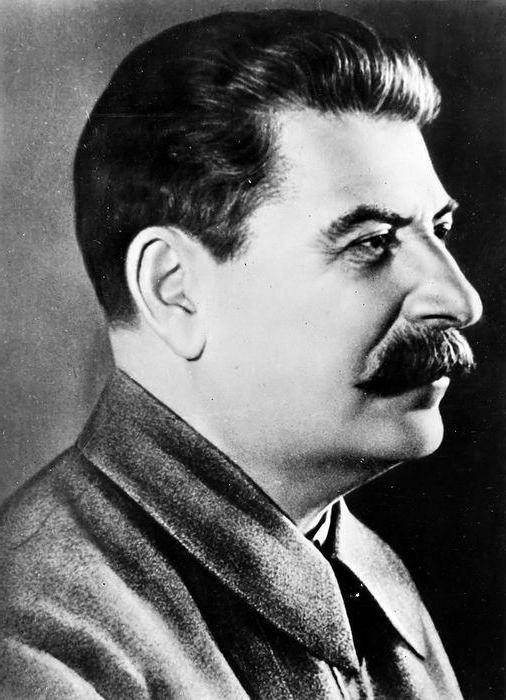

Первые обвинения людям в следовании западным традициям стали появляться еще до холодной и даже до Великой Отечественной войны. Так, широко известны репрессии в отношении тех, кто не соглашался с общественно-политическим устройством страны. Если говорить о том, кто возглавил борьбу с космополитизмом в СССР, то это, несомненно, был Сталин. Толчок кампании был дан его речью 24 мая 1945 г. в ней Сталин отмечал значение русского народа, называя его направляющей силой всей нации. Все его слова активно поддерживались советской прессой. В умах народа укоренялось мнение о том, что именно русские явились главной силой, уничтожившей фашистов, что без их помощи ни одна другая нация в составе Советского Союза с этим не смогла бы справиться. Вся агитация проходила под знаменем культивирования патриотизма. Зачастую в зарубежных и отечественных изданиях борьба с космополитизмом, кратко говоря, приравнивается к антисемитизму Сталина. Такое мнение выражают многие историки.

Цели

Идеологические кампании в послевоенный период получили широкое распространение и вызвали большой общественный резонанс. Основная цель правительства, по мнению ряда исследователей, состояла в установлении и сохранении контроля над нациями для последующего манипулирования. Борьба с космополитизмом (год первых проявлений — 1948) всегда находилась под пристальным вниманием Сталина. Он придавал ей особое идеологическое значение.

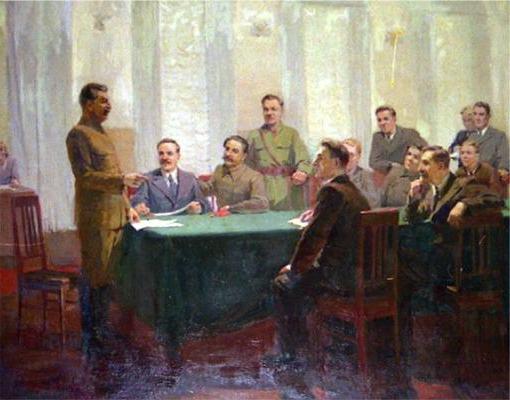

«Суды чести»

Как развивалась борьба с космополитизмом? Год 1948 считается наиболее ярким периодом ее проявления. По инициативе Сталина были учреждены «суды чести». Их образование – официальное начало борьбы с космополитизмом. «Суды чести» должны были выявлять все проявления низкопоклонства и раболепия перед культурой Запада. На них возлагалась обязанность ликвидировать недооценку роли деятелей советской культуры и науки в развитии всей мировой цивилизации. Начало борьбы с космополитизмом сопровождалось в первую очередь гонениями евреев. Кампания прошла во всех городах страны. Суды действовали в каждом ведомстве. Они рассматривали антиобщественные и антигосударственные поступки и действия, не подлежащие наказанию по действовавшему в то время УК.

Дело «КР»

Оно стало поводом для широкомасштабной кампании во всех исследовательских институтах страны. Ученые Клюева и Роскин создали в 1947 г. эффективный препарат против рака. Назывался он «Круцин» («КР»). Открытием сразу же заинтересовались в Америке. США предложили провести совместные исследования. По их завершении предлагалось издать книгу. С согласия правительства была достигнута соответствующая договоренность. В Америку был направлен Парин (академик-секретарь АМН). Он передал американцам ампулы препарата и черновик записей о биотерапии злокачественных опухолей. Все эти действия Парин совершал с согласия министра здравоохранения СССР. Но этим событием оказался крайне недоволен Сталин. Вернувшегося из Америки Парина арестовали. Он был осужден на 25 лет по статье «Измена Родине». Кроме этого, состоялся суд над Роскиным и Клюевой.

Кампания в Ленинграде

Борьба с космополитизмом активно развернулась и в городе на Неве. В 1948-м он стал центром кампании. Сильнее всех пострадал Ленинградский университет. На историческом и филологическом факультетах прошли аресты и изгнания лучших профессоров. Среди них были Вайнштейн, Гуковский, Рабинович, Мавродин и другие. Евреев выгоняли из аспирантуры. Окончив университет, после распределения они получали направление в глухую провинцию или вовсе оставались безработными. На долгое время был прекращен прием евреев на должности преподавателей. Всем сотрудникам и студентам запрещалось печататься в зарубежных изданиях. Борьба с космополитизмом была очень выгодна «бездарным ученым». Многие из них скрыто использовали запрещенные иностранные издания, выдавая публикации за свои.

Негативная окраска термина

В марте 1945 г. Александров опубликовал статью в журнале «Вопросы философии». В ней он обвинял в антипатриотических настроениях таких видных деятелей, как Троцкого, Милюкова, Бухарина. Космополитами, по его мнению, были и левые эсеры и коммунисты, в особенности перешедший к фашистам во время войны генерал Власов. Именно с этой статьей многие историки связывают появление яркой негативной окраски термина. Космополиты сравнивались с «врагами народа» или «изменниками Родине». Александров в своей статье называл конкретные фамилии. В числе них был и главный редактор «Вопросов философии» – того журнала, где она была напечатана. С этого момента борьба с безродным космополитизмом перешла в литературу.

«Антипатриотическая группа театральных критиков»

Сталин, придавая идеологическое значение кампании, сам нередко печатался в передовых изданиях под псевдонимом. Так, он опубликовал статью в газете «Правда». В ней было несколько разъяснений понятия, однако в литературе получил распространение только один «безродный космополит». В 1949 году разгорелся настоящий конфликт между критиками Театрального общества и руководителями Союза писателей. Первые в своих статьях подвергали опале произведения социалистов (Фадеева, в частности). Последние, в свою очередь, обвиняли критиков в космополитизме. Инициатором конфликта стал Попов, лично обративший внимание Сталина на происшествие. В результате была развернута крупномасштабная борьба с космополитизмом в писательских кругах. Больше всех пострадали, разумеется, снова евреи.

Последствия

Борьба с космополитизмом привела к изоляции советского народа от внешнего мира. По мнению ряда исследователей, вся кампания была развернута Сталиным для ужесточения своей политики (и внешней, и внутренней). Среди последствий следует назвать негативное влияние борьбы на развитие советской науки и культуры. Возможности ученых и деятелей были существенно ограничены. Усиление идеологического контроля значительно отбросило Советский Союз назад в сравнении с Западом. В качестве примера можно привести закрытие дороги отечественным генетикам. Академиком Лысенко была монополизирована агробиология. Множество медиков, почвоведов и других специалистов было отнесено на последний план. Это серьезным образом препятствовало развитию ключевых агробиологических сфер. В рамках кампании критиковались важнейшие направления науки, запрещалось сотрудничество с иностранными коллегами. Существенно была ограничена возможность дискуссии, выражения мнения в среде образованнейших и передовых деятелей.

Заключение

Следует сказать, что борьба с космополитизмом считалась проявлением антисемитизма. Однако, по мнению ряда исследователей, она не была направлена конкретно на евреев. Кроме этого, масштабных репрессий, таких, как были в 30-е годы, не проводилось. Основной целью борьбы был захват общественной мысли и установление контроля над ней. В результате действий правительства, «судов чести» был нанесен серьезный урон многим научным направлениям. Существенные ограничения устанавливались для свободы слова, мысли, печати. Правительство вело деятельность, направленную на изоляцию страны от любого западного влияния. Это было добровольное жертвование положением государства на международной арене. В советском обществе велась работа по искоренению морального и научного авторитета Запада. Несомненным является влияние холодной войны на активизацию кампании. Сталин, оценивая ситуацию в мире и в стране, решил переставить акценты в коммунистической пропаганде и идеологии против инакомыслия с целью усиления патриотизма среди населения. В ходе борьбы пострадали деятели разных национальностей. Однако, как свидетельствуют исторические источники, больший удар был нанесен евреям.

Тонко замаскированная антисемитская кампания в Советском Союзе и Восточном блоке, 1948–1953 гг.

Антикосмополитическая кампания (Русский : Борьба с космополитизмом, Космополитизм Борбы) был плохо замаскированной антисемитской кампанией в Советском Союзе, которая началась осенью 1948 года. Евреев характеризовали как безродных космополитов и преследовали их.

Содержание

- 1 Истоки

- 2 Советский Союз

- 3 Наследие

- 4 Ссылки

- 5 Дополнительная литература

Истоки

После Второй мировой войны, Еврейский антифашистский комитет (JAC) становился все более влиятельным в период после- Холокоста советских евреев и был принят в качестве его представителя на Западе. Поскольку его деятельность иногда противоречила официальной советской политике (см. Пример Черная книга советского еврейства ), она доставляла неудобства советским властям. Центральная ревизионная комиссия Коммунистической партии Советского Союза пришла к выводу, что вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на «борьбе с силами международной реакции», ЕКК продолжил линию Бунд — обозначение опасное, так как бывших членов Бунда предстояло «зачистить».

Во время встречи с советской интеллигенцией в 1946 году Сталин выразил обеспокоенность по поводу последних событий в советской культуре, которые позже материализовались в «битве против космополитизм »(см. Доктрина Жданова ).

В последнее время, кажется, наблюдается опасная тенденция в некоторых литературных произведениях, возникшая под пагубным влиянием Запада и вызванная подрывной деятельностью иностранной разведки. Часто на страницах советских литературных журналов встречаются произведения, в которых советские люди, строители коммунизма показаны в жалких и нелепых формах. Положительный советский герой высмеивается и уступает место всему иностранному, а космополитизм, с которым мы все боролись со времен Ленина, характерный для политических пережитков, многократно приветствуется. В театре кажется, что советские пьесы вытесняются пьесами зарубежных буржуазных авторов. То же самое начинает происходить и в советских фильмах.

В 1946 и 1947 годах новая кампания против космополитизма затронула советских ученых, таких как физик Петр Капица и президент Академии наук. Наук Белорусской ССР, Антон Романович Жебрак. Их вместе с другими учеными осудили за контакты с западными коллегами и поддержку «буржуазной науки».

В 1947 году многих литературных критиков обвинили в «преклонении колен перед Западом» («низкопоклонство перед западом», также «идолопоклонство перед западом», «идолопоклонство Запада», «идолопоклонство Запада»), а также антипатриотизм и космополитизм. Например, кампания была нацелена на тех, кто изучал творчество Александра Веселовского, основоположника русской сравнительной литературы, которую характеризовали как «буржуазное космополитическое направление в литературной критике».

Советский Союз

В январе 1948 г. был убит глава ЕАК, популярный актер и всемирно известный общественный деятель Соломон Михоэлс ; его убийство было оформлено как автомобильная авария, когда грузовик переехал его, когда он шел по узкой дороге. За этим последовали возможные аресты членов JAC и его прекращение.

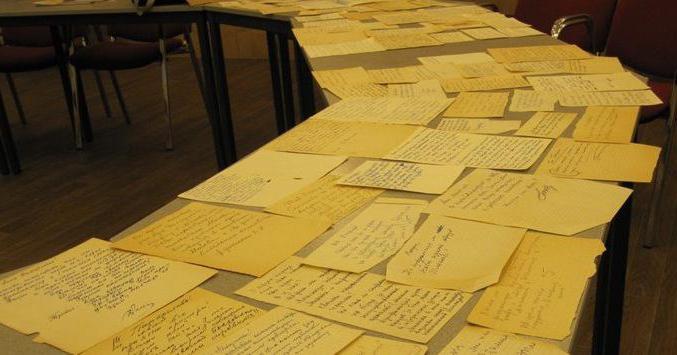

СССР проголосовал за 1947 год План раздела Палестины ООН, а в мае 1948 года он признал создание здесь государства Израиль, впоследствии поддержав его оружие (через Чехословакию в нарушение эмбарго) в арабо-израильской войне 1948 года. Многие советские евреи почувствовали вдохновение и сочувствие по отношению к Израилю и отправили тысячи писем в (все еще формально существующий) JAC с предложениями внести свой вклад или даже стать волонтерами в защите Израиля.

В сентябре 1948 года в Москву прибыла первый посол Израиля в СССР Голда Меир. Огромные толпы энтузиастов (около 50 000 человек) собрались вдоль ее пути и в московской синагоге и вокруг нее, когда она посетила ее на Йом Кипур и Рош ха-Шана. Эти события совпали по времени с видимым всплеском русского национализма, организованным официальной пропагандой, все более враждебной холодной войной и осознанием советским руководством того, что Израиль выбрал западный вариант. Внутри страны советские евреи считались источником ответственности за их международные связи, особенно в Соединенных Штатах, и растущее национальное сознание.

Когда к концу 1948 года Соединенные Штаты стали противником Советского Союза, СССР перешел на другую сторону в арабо-израильском конфликте и начал поддерживать арабов против Израиля, в первую очередь политически и позже также в военном отношении. Со своей стороны Давид Бен-Гурион заявил о поддержке Соединенных Штатов в корейской войне, несмотря на сопротивление левых израильских партий. Начиная с 1950 года израильско-советские отношения были неотъемлемой частью холодной войны, что имело зловещие последствия для советских евреев, поддерживающих Израиль или воспринимаемых как поддерживающие его.

Новый этап кампании начался 28 января 1949 г., когда в газете «Правда», официальном органе ЦК ЦК, появилась статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». из Коммунистической партии :

В театральной критике сложилась антипатриотическая группа. Он состоит из последователей буржуазного эстетизма. Они проникают в нашу прессу и наиболее свободно действуют на страницах журнала «Театр» и газеты «Советское искусство». Эти критики утратили чувство ответственности перед людьми. Они представляют собой космополитизм без корней, глубоко отталкивающий и враждебный советскому человеку. Они препятствуют развитию советской литературы; им чуждо чувство национальной советской гордости.

Кампания включала в себя крестовый поход в подконтрольных государству СМИ с целью разоблачения литературных псевдонимов еврейских писателей, заключая их настоящие имена в круглые скобки, чтобы показать публике, что они были этнические евреи.

13 советских еврейских поэтов и писателей, пятеро из которых являются членами Еврейского антифашистского комитета, , были казнены в Лубянской тюрьме в Москве 12 августа., 1952.

Историк Бенджамин Пинкус писал, что кампания изначально не была антисемитской, и «что некоторые евреи принимали активное участие в кампании антикосмополитизма». Однако евреи подвергались непропорционально сильной атаке с точки зрения » частота доносов »,« интенсивность нападений »и суровость санкций. Он заключает, что«… больше нельзя сомневаться в том, что антикосмополитическая кампания приобрела полностью еврейский характер », и приводит несколько причин, поддерживающих« считают, что антикосмополитическая кампания стала я проводил откровенную антиеврейскую кампанию ».

Чехословацкий министр информации и культуры Вацлав Копецки был известен своими антисемитскими обличениями, в которых он критиковал евреев за их якобы Сионизм и космополитизм. В декабре 1951 года Копецки заявил, что «большая часть людей еврейского происхождения» придерживается «космополитического мышления». По словам Копецки, Коммунистическая партия Чехословакии недостаточно серьезно относилась к антикосмополитической кампании.

Наследие

В результате кампании многие советские евреи были увольняли с работы, а евреям неофициально запрещали работать на определенных работах. Например, в 1947 году евреи составляли 18 процентов советских научных работников, но к 1970 году это число снизилось до 7 процентов, что все еще было выше, чем примерно 3-4 процента всего советского населения, которое они составляли в то время.

Все еврейское подавлялось советскими властями. Например, стих на идиш в исполнении Михоэлса был вырезан из знаменитой колыбельной, которую по очереди исполняли люди разных национальностей в классическом советском фильме 1936 года Цирк, восстановленном во время десталинизации.

Американский историк. Вальтер Лакер отмечал: «Когда в 1950-х годах при Сталине евреи Советского Союза подверглись жестокому нападению и были казнены многие люди, это происходило под знаменем антисионизма, а не антисемитизма, который получил дурную репутацию Адольфом Гитлером. «

Ссылки

Дополнительная литература

- Азадовский, Константин; Егоров, Борис (2002). «От антизападничества к антисемитизму: Сталин и влияние« антикосмополитических »кампаний на советскую культуру». Журнал исследований холодной войны. 4 (1): 66–80. doi : 10.1162 / 152039702753344834.

- Костырченко, Геннадий (1995). Из красных теней: антисемитизм в сталинской России. Книги Прометея. ISBN 978-0-87975-930-8.

Источник: «Вопросы истории», 1994-8

Костырченко Геннадий Васильевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории.

28 января 1949 г. «Правда» опубликовала редакционную статью под заголовком «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Этой статье суждено было стать началом новой идеологической кампании в СССР. Главный печатный рупор коммунистической партии подверг разносной критике нескольких интеллектуалов, известных прежде преимущественно в театрально- писательских кругах. И вследствие такой «рекламы» названные в статье имена театральных критиков — Гурвич, Юзовский, Борщаговский, Варшавский, Малюгин, Бояджиев, Холодов — сразу же узнала вся страна. Они стали как бы ходульными символами злокозненных сил, разрушавших основы советского патриотизма. Статья обвинила этих людей в том, что они «утратили свою ответственность перед народом, являются носителями глубоко отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма». На следующий день «Литературная газета» пополнила «антипатриотическую группу» еще одним именем — Альтман. 31 января газета «Культура и жизнь» внесла в перечень полную ясность, поставив в скобках после псевдонима Холодов настоящую фамилию — Меерович.

Английский публицист А. Верт, который в годы второй мировой войны был корреспондентом в Москве, писал весной 1949 г.: «В России космополитизм стал теперь философской концепцией и занимает видное место в словаре русской политической литературы наряду с формализмом, буржуазным национализмом, антисоветскими настроениями…, гегельянством и преклонением перед Западом»1 . Инквизиторский дух и пропагандистский пафос редакционной статьи «Правды» говорили тогдашнему читателю о незримом присутствии влиятельных личностей за ее строчками. По свидетельству писателя К. М. Симонова, находившегося в фаворе у властей и посвященного во многие тайны кремлевской политической кухни, инициатива публикации статьи исходила непосредственно от И. В. Сталина. Значит, идеологическая артиллерия главного калибра выстрелила не по каким-то воробьям, как могло показаться на первый взгляд.

Дальнейшее развитие событий подтвердило неслучайный характер появления статьи. Она послужила сигналом к началу чистки в государственном и партийном аппарате и в рядах интеллигенции, охватившей все звенья, от Политбюро до периферийной конторы. Финалом очередной кадровой лихорадки стало в 1952 — 1953 гг. печально знаменитое «дело врачей», а одной из составных частей — не менее печальное ленинградское дело» 1950 года.

Отличительной особенностью нового этапа кадровой чистки явилось то, что она сопровождалась интенсивным нагнетанием антисемитизма, негативный заряд которого накапливался в СССР довольно давно. Расправа с «безродными космополитами», сначала в театральной критике, а потом и в других сферах культуры, науки и общественной жизни пришлась на пик борьбы с так называемыми еврейскими буржуазными националистами и проходила на фоне арестов представителей советской интеллигенции — евреев по национальности. То были две стороны одной медали. Шумная пропагандистская кампания, бичующая оторвавшихся от родной почвы антипатриотов, находилась в центре всеобщего внимания и прикрывала, прежде всего от мировой общественности, негласную репрессивную акцию против еврейской интеллигенции. Скоординированные пропагандистская и полицейская атаки оказывали на тогдашнее советское общество ни с чем не сравнимый психологический эффект.

Но антисемитизм в любых его проявлениях, тайных и явных, был не первопричиной, а одним из признаков ужесточения тоталитарного режима. Сталину повсюду мерещилась американо-сионистская опасность. Это спровоцировало невиданной ранее мощности выброс ура-патриотического угара. Началось же тогда все с заурядной интриги, одной из тех, что готовились, а потом и разыгрывались в творческих организациях и коридорах власти.

После Великой Отечественной войны в Москве при Всероссийском театральном обществе активно действовало объединение критиков. В него входили многие из тех, кого потом «Правда» заклеймила как космополитов и антипатриотов. Председателем этой творческой организации был избран в 1947 г. театровед, доктор искусствоведения, проф. Г. Н. Бояджиев, сменивший на этом посту И. И. Юзовского, специалиста по западному театру и драматургии М. Горького. Объединение, отчасти напоминавшее гильдию критиков- профессионалов, имело влиятельных покровителей. В руководстве Союза советских писателей (ССП) его опекали руководитель комиссии по драматургии, писатель и драматург А. А. Крон и сам Симонов, занимавший пост заместителя генерального секретаря ССП. В ЦК ВКП(б) патронаж осуществляли заведующий отделом пропаганды и агитации Д. Т. Шепилов и сотрудники его аппарата, прежде всего заведующий сектором искусств Б. С. Рюриков, его подчиненные В. Н. Прокофьев и Д. С. Писаревский, являвшиеся скорее учеными-искусствоведами, нежели аппаратчиками-функционерами. Шепилову симпатизировал лично Сталин, надеявшийся, что тот восполнит дефицит интеллекта в сфере идеологии, образовавшийся после позорного падения его прежнего протеже акад. Г. Ф. Александрова, изгнанного из «королевской свиты» за аморальное поведение.

Высокое покровительство окрыляло критиков и даже порождало у них иллюзии широких возможностей, права на смелые оценки и суждения. Их статьи часто публиковались на страницах престижных и массовых периодических изданий, с редакциями которых они имели давно налаженные связи или просто являлись их штатными сотрудниками. Особенно часто печатали статьи будущих «антипатриотов» газеты «Культура и жизнь», где главным редактором был Шепилов, «Известия», «Советское искусство», журналы «Новый мир», «Театр» и другие. Обладая частичной организационной и творческой автономией, Объединение театральных критиков находилось в некоторой оппозиции к руководству ССП в лице его генерального секретаря, члена ЦК ВКП(б) А. А. Фадеева.

Противостояние усугублялось тем, что, пользуясь человеческими слабостями Фадеева — тщеславием и пристрастием к алкоголю, ключевые позиции в ССП постепенно захватывала группа лиц, объявлявших себя истинными носителями методов социалистического реализма. В нее входили такие драматурги и писатели, как А. А. Суров (позднее был разоблачен как плагиатор и исключен из ССП), М. С. Бубеннов, А. А. Первенцев, Б. С. Ромашов. Функции негласного лидера этих литераторов выполнял секретарь правления ССП, драматург А. В. Софронов. Он и его единомышленники тоже имели своих покровителей в партаппарате, а их пьесы с подачи Фадеева довольно часто отмечались Сталинскими премиями.

Конфликт между двумя творческими группировками, усугубляемый характерными для тоталитарной системы кумовством и клановыми интересами, с каждым месяцем обострялся. Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) рассчитывал раскритиковать Фадеева за упущения в сфере драматургии или даже сместить его с поста генерального секретаря ССП, ибо он раздражал аппаратных идеологов тем, что не скрывал высокомерного к ним отношения и бравировал своим доступом к Сталину. Вот если бы на месте Фадеева оказался Симонов, тоже любимец Сталина, то это больше устроило бы и Отдел пропаганды и агитации, и театральных критиков.

Подкоп под Фадеева осуществлялся в традициях аппаратной тактики. Под прикрытием проверки выполнения постановления ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» Агитпроп при подготовке докладной записки в Секретариат ЦК ВКП(б) решил обратиться за помощью к подопечным литераторам. 27 ноября 1948 г. в секторе искусств Агитпропа состоялось совещание, в котором участвовали критики, писатели и драматурги В. Ф. Залесский, Я. Л. Варшавский, Бояджиев, И. Л. Альтман, Юзовский, А. П. Мацкин, А. М. Борщаговский, Л. А. Малюгин, Крон, Г. С. Калашников и др. Им дали задание представить через неделю предложения и материалы для докладной записки о текущем репертуаре театров в СССР, их постановочной деятельности и театральной критике2 . Вскоре состоялось еще несколько аналогичных совещаний, и в итоге проводившие их сотрудники Агитпропа Рюриков, Прокофьев и Писаревский положили на стол Шепилову докладную записку. В ней подвергались резкой критике, в частности, Софронов, Ромашов, Суров и Н. Е. Вирта за их пьесы «Московский характер», «Хлеб наш насущный», «Великая сила», «Зеленая улица», а Художественный и Малый театры осуждались за постановку некоторых из них.

Отдельные театральные критики, вдохновленные поддержкой Агитпропа, открыто и довольно резко начали критиковать руководство ССП, в первую очередь Фадеева, за провалы в области драматургии. В конце ноября 1948 г. в Москве под эгидой Всероссийского театрального общества, Комитета по делам искусств и комиссии по драматургии ССП проходила творческая конференция, посвященная спектаклям московских театров к прошедшей годовщине Октябрьской революции. В качестве основного докладчика выступил Борщаговский. Он говорил о том, что советская драматургия последних лет, за редким исключением, идейно и художественно беспомощна, а театры переживают кризис. Вина за это возлагалась на Софронова, Сурова и других защищаемых Фадеевым драматургов. Докладчика поддержали Малюгин, театральные режиссеры Ф. Н. Каверин, А. Д. Попов, И. Н. Берсенев. 4 декабря в «Литературной газете» появился отчет об этой конференции, в котором предпочтение отдавалось критикам, а не их оппонентам — драматургам. Но риторикой дело не ограничилось: Рюриков и Прокофьев потребовали от главного режиссера МХАТа М. Н. Кедрова приостановить спектакли по пьесе Сурова «Зеленая улица», так как постановка «нуждалась в доработке»3 .

14 декабря 1948 г. руководство Агитпропа в записке секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову обвинило генерального секретаря ССП в том, что подчиненное ему издательство «Советский писатель» выпустило в серии «Библиотека избранных произведений советской литературы» книги И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», которые объявлялись пасквилянтскими, порочившими советскую действительность и государственный аппарат с позиций «буржуазно-интеллигентского высокомерия и пошлого зубоскальства». Шепилов и его подчиненные даже подготовили проект постановления ЦК ВКП(б), предлагавший «указать секретариату Союза советских писателей СССР (т. Фадееву) на неудовлетворительный контроль с его стороны за издательской деятельностью Союза советских писателей». Хотя проект не прошел, Фадееву пришлось 26 января 1949 г. доложить Маленкову, что для «наведения порядка» в издательстве предложено отстранить от работы его директора Г. А. Ярцева (фактически он был уволен в октябре 1949 г., когда о нем «вспомнили» после того, как закончилось выяснение отношений между соперничавшими группировками в ЦК). Одновременно, в расчете на полную реабилитацию в глазах партийного начальства, Фадеев сообщил, что из издательского плана на 1949 г. исключены примерно три десятка книг, признанных «идейно порочными», в том числе сборник избранных произведений С. А. Есенина и сказка Ю. К. Олеши «Три толстяка»4 .

Отражая усилившиеся наскоки противоборствующей стороны, Фадеев начал концентрировать силы для ответного удара. Ему удалось заручиться поддержкой председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР П. И. Лебедева, секретаря ЦК, первого секретаря МК и МГК ВКП(б) и председателя исполкома Моссовета Г. М. Попова, который покровительствовал Софронову, главного редактора «Правды» П. Н. Поспелова и особенно Маленкова. Последний мечтал прибрать к рукам пропагандистское ведомство партии, бывшую вотчину его недавнего соперника в борьбе за власть А. А. Жданова. В свое время Шепилов, будучи протеже Жданова, взял потом его помощника А. Н. Кузнецова к себе заместителем. Поскольку на поддержку Фадеева Маленков решился не самостоятельно, а испросив мнение Сталина, стало очевидным, какую позицию в конфликте займет «хозяин».

На всякий случай сторонники Фадеева организовали письмо на имя Сталина от журналистки А. Бегичевой, работавшей в редакции «Известий»: к «вождю народов» обращалась женщина-интеллигент, вышедшая из крестьянской семьи, в прошлом собирательница народных песен на Украине, а ныне третируемая эстетствующими критиками. Ее письмо, датированное 8 декабря 1948 г., начиналось так: «Товарищ Сталин! В искусстве действуют враги. Жизнью отвечаю за эти слова». Далее враги назывались конкретно: «Виновники дезориентации театров.., группа ведущих критиков, замаскированных космополитов, формалистов, занимающих основные позиции в критике, направляющих мнение недалеких руководителей даже таких газет, как «Советское искусство» и «Известия». Их главари: Юзовский, Мацкин, Гурвич, Альтман, Бояджиев, Варшавский, Борщаговский, Гозенпуд, Малюгин. Эти критики поднимают низкопробные пьесы, пристраивают в театры таких пасквилянтов на нашу действительность, как Масс, Червинский, братья Тур, Прут, Финн, Ласкин и проч. Космополиты пробрались в искусстве всюду. Они заведуют литературными частями театров, преподают в вузах, возглавляют критические объединения: ВТО, Союза писателей, проникли в «Правду».., «Культуру и жизнь».., в «Известия».

«Эта группа крепко сплочена, — продолжает автор письма. — Скептицизмом, неверием, презрительным отношением к новому они растлевают театральную молодежь и людей недалеких, прививая им эстетские вкусы, чему, кстати, очень помогают пошлые заграничные фильмы, заливающие экраны (низкопоклонничество перед Западом, отрицательное отношение к явлениям нового в нашей жизни)… Бороться с ними трудно. Они уважаемы и занимают ответственные посты. Людей, осмелившихся выступить против них, подвергают остракизму через своих приверженцев и ставленников во всех нужных местах, создают вокруг протестующих атмосферу презрения, а их принципиальную борьбу расценивают как склочничество. Вокруг советских партийных пьес сознательно устраиваются заговоры молчания. На спектакли «Великая сила», «Хлеб наш насущный», «Обида», «Московский характер» эти знатоки не рекомендовали писать рецензии, а в газете слушались их «квалифицированных советов». Все эти космополиты-деляги не имеют любви к советскому, «мужичьему» (Юзовский о Л. Леонове) искусству. У них нет национальной гордости, нет идей и принципов, ими руководит только стремление к личной карьере и к проведению европо-американских взглядов о том, что советского искусства нет. Эти «тонкие» ценители страшно вредят, тормозят развитие искусства».

Далее в письме говорилось: «Пьесы Ромашова «Великая сила», Сурова — «Обида», Софронова — «Московский характер», Леонова — «Лёнушка» считаю достижением в драматургии, созданием новых путей в советском народном искусстве. За них боролась открыто, зная, что за мною стоит человек, в чистое ленинское учение которого я верую и исповедую всем сердцем и умом. Это и давало мне убеждение в моей правоте и силу в борьбе. Как я радуюсь, что не ошиблась». Между прочим, еще в феврале 1948 г. Бегичева направила в МГБ СССР донос об «антипатриотической» деятельности Альтмана, Варшавского, Юзовского и других5 .

Приближалось 18 декабря, день открытия XII пленума ССП. К нему Фадеев, его сторонники и покровители готовились тщательно, отрабатывая план сражения, которое они намеревались дать «космополитам». Несмотря на возражения Агитпропа, требовавшего отложить пленум на более поздний срок и не одобрившего доклад руководства ССП, пленум открылся. С основным докладом выступил Софронов. Держась с некоторым вызовом, он, однако, дальше общих фраз и личных выпадов в адрес театроведов, критиковавших его пьесы, не пошел. Взявший потом слово Фадеев был настроен более решительно и обвинил театральных критиков в идеологическом вредительстве. Оно выражалось в том, что те «в первую очередь стремятся подбить ноги советским драматургам, отражающим новое в советской жизни»6 . Это выступление задало тон дискуссии, которая завершилась принятием резолюции, осуждавшей группу театральных критиков за дискредитацию советской партийной драматургии.

Возмущенное неповиновением в подведомственной сфере, руководство Агитпропа сначала не разобралось в ситуации. Шепилов запретил «Литературной газете» печатать резолюцию пленума. В газете «Советское искусство» перед выходом очередного номера был снят уже сверстанный материал с докладом Софронова и речью Фадеева и появился лишь краткий отчет. Когда же редакция этой газеты обратилась в Агитпроп за разъяснениями, как освещать итоги пленума, ей ответили, что ССП — творческая организация, его решения для газеты «Советское искусство» не обязательны, у нее должна быть своя линия7 .

Лишь после того, как 22 декабря «Литературная газета» дала изложение выступления Фадеева, а 23 декабря «Правда» напечатала статью Софронова «За дальнейший подъем советской драматургии», где утверждалось, что в «театральной критике продолжают подвизаться формалисты и безродные космополиты», до Шепилова с его сотрудниками начал доходить смысл ситуации. Они стали обзванивать театральных критиков, прося их подготовить письма Сталину с осуждением Фадеева и его окружения. Однако те были уже столь напуганы, что наотрез отказались делать это. И только Борщаговский написал требуемое Шепилову, но не Сталину. Симонов, который еще летом 1946 г. предложил Борщаговскому войти в редколлегию журнала «Новый мир», принял участие в редактировании его письма. Однако все оказалось напрасным.

Признаком надвигавшейся грозы стало подписание Сталиным 20 января 1949 г. решения Политбюро «О прекращении издания англоязычной газеты «Moscow News». Эта газета, воспринимавшаяся номенклатурой как некий осколок западного либерализма и рассадник космополитических идей, давно дышала на ладан. 12 июля 1948 г. Жданов подписал проект решения Политбюро о ее закрытии, но в последний момент вопрос сняли с обсуждения8 . А спустя полгода Сталин одобрил залежалый плод аппаратной казуистики, похоронивший еще один печатный орган, формально за то, что он «плохо ведется и не имеет широкого распространения». Шепилов, докладывавший теперь Политбюро этот проект, тем самым, по-видимому, хотел продемонстрировать Сталину свою преданность и вымолить у него прощение за заигрывание с театральными критиками. Ведь незадолго до того он был у Сталина, упомянул о жалобах театральных критиков на гонения со стороны руководства ССП, но в ответ услышал раздраженное: «Типичная антипатриотическая атака на члена ЦК товарища Фадеева». Оказывается, накануне Сталин принял Попова, который сказал, что Фадеева затравили при поддержке Агитпропа космополитствующие критики, а он в силу своей скромности не может обратиться к Сталину за помощью9 .

Окрик вождя подействовал на Шепилова отрезвляюще, и его запоздалое прозрение породило панику. 23 января Шепилов и его заместитель Кузнецов направили Маленкову докладную записку, в которой, отмежевываясь от своих вчерашних протеже, обрушились на них с обвинениями, не забыв намекнуть и на актуальную тогда деталь (в январе 1949 г. шли аресты представителей советской интеллигенции из числа евреев) — национальное происхождение большинства критиков: «ЦК ВКП(б) в ряде документов и указаний подчеркивал серьезное неблагополучие в области литературной критики. Факты показывают, что особенно неблагополучно обстоит дело в театральной критике. Здесь сложилась антипатриотическая буржуазно-эстетская группа, деятельность которой наносит серьезный вред делу развития советского театра и драматургии. Эта группа, в состав которой входят критики ТО. Юзовский, А. Гурвич, Л. Малюгин, И. Альтман, А. Борщаговский, Г. Бояджиев и др., заняла монопольное положение, задавая тон в ряде органов печати и таких организациях, как Всероссийское театральное общество и комиссия по драматургии Союза советских писателей. Критики, входящие в эту группу, последовательно дискредитировали лучшие произведения советской драматургии, лучшие спектакли советских театров, посвященные важнейшим темам современности».

«Основной тон указанной группе, — говорилось в докладной записке, — задают критики А. Гурвич и Ю. Юзовский. А. Гурвич, два года назад разоблаченный газетой «Культура и жизнь», с тех пор почти не выступал по вопросам советской драматургии. Ю. Юзовский выступает в печати лишь со статьями о Шекспире и Горьком, проявляя барско-пренебрежительное отношение к советскому театру и драматургии. Однако эти критики сохраняют влияние на остальную группу театральных критиков… Указанная группа критиков сумела проникнуть на страницы центральных газет. Так, А. Борщаговский и Л. Малюгин печатались в «Правде», Ю. Юзовский, Г. Бояджиев, А. Борщаговский — в газете «Культура и жизнь», А. Мацкин, Л. Малюгин, А. Борщаговский — в «Известиях» и т. д.».

В записке характеризовалась и деятельность ВТО: «О положении во Всероссийском театральном обществе в сентябре 1948 года Отдел пропаганды и агитации докладывал ЦК ВКП(б); было принято решение о смене руководства Обществом. В указанном Обществе сложилась затхлая, гнилая обстановка, способствующая проявлению антиобщественных, буржуазно-эстетских настроений. Вместо борьбы с проявлениями формализма и безыдейности в театральном искусстве руководство Общества примиренчески относилось к этим чуждым влияниям… В декабре 1948 года проходили перевыборы бюро секции критиков ВТО. Перевыборное собрание прошло под знаком засилья указанной группы, которая почти целиком вошла в избранное бюро секции критиков… Из девяти избранных оказался лишь один русский. Следует отметить, что национальный состав секции критиков ВТО крайне неудовлетворителен: только 15% членов секции — русские. Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) дал указание Комитету по делам искусств при Совете Министров РСФСР и новому руководству ВТО отменить указанные выборы».

Авторы докладной записки писали, что «эстетствующие критики окопались в газете «Советское искусство» и журнале «Театр». Редактор газеты «Советское искусство» В. Вдовиченко и член редколлегии, руководящий освещением вопросов драматургии и театра, Л. Малюгин предоставили страницы газеты критикам типа Бояджиева, Борщаговского, Мацкина и др. Штатные сотрудники газеты Я. Варшавский и К. Рудницкий выступали в газете под тремя-четырьмя псевдонимами, не давая печататься молодым авторам». 24 января 1949 г. под председательством Маленкова состоялось заседание Оргбюро ЦК, на котором решено было начать широкомасштабную пропагандистскую кампанию против безродного космополитизма и антипатриотических сил. Атака на театральных критиков должна была стать сигналом к началу тотальной чистки политических, административных и общественных структур. Соответствующая статья для «Правды» тоже была рассмотрена на Оргбюро. Написанная под руководством главного редактора «Правды» П. Н. Поспелова, она имела сначала заголовок «Последыши буржуазного эстетства», однако, будучи переработанной Агитпропом и после сталинской редактуры, сохранила в названии лишь прежний подзаголовок — «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»10 .

На заседании Оргбюро был решен также вопрос о судьбе театральных критиков и тех, кто их поддерживал. Первые подлежали увольнению с работы, а члены ВКП(б) лишались партбилетов. Что касается вторых, то тут перед Шепиловым была поставлена дилемма: либо он возьмет на себя ответственность за попустительство фрондирующим критикам и уйдет в отставку, либо найдет козлов отпущения среди своих подчиненных, после чего обновленный аппарат мобилизуется на борьбу с космополитизмом11 . Глава Агитпропа избрал второе. Вскоре «за покровительство антипатриотической группе театральных критиков» из Агитпропа были уволены консультант И. В. Сергиевский, затем посланный в Свердловский обком партии Рюриков, отправленный в распоряжение Горьковского обкома ВКП(б) Прокофьев и т. д.12 .

Шепилов поместит также в газете «Культура и жизнь» статью под названием «На чуждых позициях (о происках антипатриотической группы театральных критиков)». Борщаговский, при упоминании фамилии которого на заседании Оргбюро Маленков закричал: «Не подпускать на пушечный выстрел к святому делу советской печати!», по совету Симонова перестал ходить на все собрания. Но о нем не забыли. 31 января решением Секретариата ЦК он был выведен из состава редколлегии и освобожден от работы в редакции журнала «Новый мир» и уволен из Центрального театра Красной Армии, где являлся заведующим литературной частью13 .

Аналогичная судьба постигла Малюгина, которого 16 февраля освободили от обязанностей члена редколлегии газеты «Советское искусство». Больше других пострадал Альтман. Член партии с 1920 г., фанатично преданный идее социализма, в окружении коллег и друзей он именовался «наш пламенный Иоганн». Его имя не было упомянуто в правдинской редакционной статье, ибо еще со времен существования Российской ассоциации пролетарских писателей он оставался другом Фадеева. Но «Литературная газета» заклеймила Альтмана как отъявленного космополита. Вскоре его, обвинив в связях с «сионистскими заговорщиками», исключили из партии. Альтман не покаялся и осенью 1949 года. Фадеев стал добиваться исключения его из ССП. В записке на имя Сталина, Маленкова, Суслова, Попова и Шкирятова, полученной на Старой площади 22 сентября, литературный генсек докладывал: «Следует дополнительно проверить факты тесного общения Альтмана с буржуазно- еврейскими националистами в Еврейском театре и в Московской секции еврейских писателей, поскольку тесная связь Альтмана с этими кругами широко известна в литературной среде. Тов. Корнейчук А. Е. информировал меня о том, что Альтман частным путем, пользуясь своим знакомством и связями в кругу видных деятелей литературы и искусства, распространял абонементы Еврейского театра [по настоянию Фадеева, в 1947 г. Альтман был назначен заведующим литературной частью этого театра, где он и выполнял свои обязанности. — Г. К. ], т. е. активно поддерживал этот искусственный метод помощи театру путем «частной благотворительности», а не путем улучшения его репертуара и качества исполнения спектакля»14 .

9 сентября 1950 г. Альтмана исключили из ССП. 5 марта 1953 г. за «подрывную работу в области театрального искусства» препроводили на Лубянку. Правда, 29 мая его выпустили оттуда, однако вскоре он умер от болезни сердца. Альтман оказался единственным из критиков, исключенным тогда из ССП и подвергнутым аресту.

Тяжелое время настало и для писателя Б. Л. Горбатова. В те дни МГБ арестовало его жену, киноактрису Т. К. Окуневскую, обвиненную в шпионаже и интимных отношениях с югославским послом. Горбатов был вынужден снять свою кандидатуру, выдвинутую в партбюро ССП, а партийным лидером ССП стал друг Софронова поэт Н. М. Грибачев. Не желая участвовать в разборе персональных дел «антипатриотов», Горбатов уехал из Москвы, чем навлек на себя обвинение в том, что он нигде, ни разу, ни единым словом не определил своего отношения к борьбе с критиками-космополитами. Критик Варшавский, являвшийся сотрудником газеты «Советское искусство», чтобы сохранить членство в партии и работу, стал «литературным негром» члена редколлегии этой газеты, лауреата Сталинской премии Сурова. Тот заставлял Варшавского писать за себя все, начиная от писем и кончая пьесами.

В феврале 1949 г. Варшавский подготовил для Сурова записку о ситуации в театральной критике: «Существует ли в природе антипатриотическая группа критиков — как группа, как целое? Группа как целое существовала при ВТО, в форме объединения театральных критиков. ВТО финансировало Юзовского и Гурвича, которые годами бездельничали, не имея возможности высказывать свои взгляды в печати. Долгое время председателем объединения был Юзовский, потом — Бояджиев… Бояджиев, как лидер объединения, конфиденциально предложил критикам собираться ежемесячно, по первым числам, в кабинете ресторана «Арагви» для разговора «по душам». Смысл этих сборищ — только «маститых», по строгому отбору, без «молодежи», безусловно заключался в том, чтобы сколотить касту театральных критиков подальше от взоров общественности, для консолидации критиков, не желающих подчиняться «господствующим» мнениям. Эта должна была быть своего рода фронда, противопоставляющая себя «официальной» точке зрения на события театральной жизни. Я был на первом таком сборище, где председательствовал И. Альтман». Эта записка вскоре попала к Шепилову, а через него — к Маленкову. В сопроводительном тексте Шепилев сообщал: «Представляю также на Ваше рассмотрение письмо Я. Варшавского г. Сурову, в котором, в частности, сообщается важный факт о том, что антипатриотическая группа критиков пыталась организационно особо оформиться (возможно, и оформилась) на идейной платформе, глубоко враждебной нашим советским порядкам… Об особых сборищах антипатриотической группы в «Арагви» я сообщил т. Абакумову»15 .

После этого расправа с виновными состоялась на закрытом партсобрании ССП 9 и 10 февраля. С основным докладом выступал Софронов, задавший прениям подчеркнуто антисемитский характер. Выступая в те же дни в издательстве «Искусство», Суров подчеркивал что корни космополитизма следует искать в буржуазном национализме, и именно на этой почве произрастали «такие двурушники и предатели», как Юзовский, Гурвич и им подобные, а этим презренным выродкам не должно быть места в наших рядах. «Пятый пункт» анкеты стал ключевым в дальнейшем развертывании кампании. На собрании в ССП, помимо театральных, обвинили ряд других публицистов — евреев по национальности: Л. М. Субоцкого, Ф. М. Левина, Д. С. Данина, Б. В. Яковлева, А. М. Лейтеса, А. И. Эрлиха и др.16 .

В феврале 1949 г. в ЦК ВКП(б) поступило коллективное письмо группы работников ленинградского Института литературы (Пушкинский дом) АН СССР. В нем сообщалось о разоблачении антипатриотической группы литературоведов и филологов, которая «тайно существовала» там в течение 12 лет. В числе активных членов группы назывались такие ученые, как Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жирмунский, М. К. Азадовский, Г. А. Бялый, Г. А. Гуковский и др. Они обвинялись в формализме, пропаганде теории сравнительного литературоведения и в том, что скрывают свою действительную национальность и пишут в анкетах «русские». В качестве их покровителей в письме фигурировали покойный акад. П. И. Лебедев-Полянский, руководивший институтом до 1948 г., и исполнявший после его смерти обязанности директора Л. А. Плоткин. Первый был «ослеплен лестью и подхалимством», а второй вершил всеми делами в институте, создавая режим наибольшего благоприятствования для деятельности группы, «спаянной долголетними семейно-приятельскими отношениями, взаимным покровительством, однородным (еврейским) национальным составом и антипатриотическими (антирусскими) тенденциями». В длинном перечне инкриминировавшихся «космополитам» деяний самым «чудовищным» оказалось то, что они добились переименования Института русской литературы в Институт литературы. При этом игнорировался тот факт, что изменение названия произошло по постановлению общего собрания Академии наук СССР, когда в 1935 г. в составе института была организована секция западноевропейской литературы17 .

Несколько позже подобное произошло в Москве, в Институте мировой литературы АН СССР. Назначенный в январе 1948 г. его директором бывший заместитель Г. Ф. Александрова по Агитпропу А. М. Еголин весной 1949 г. принял меры к «оздоровлению» коллектива, уволив В. Я. Кирпотина, Т. Л. Мотылеву, Б. В. Яковлева, И. И. Юзовского и иных, тоже причисленных к космополитам. 10 февраля в «Правде» президент Академии художеств СССР А. М. Герасимов обличил в «грехах» критиков-искусствоведов А. М. Эфроса, А. Г. Ромма, О. М. Бескина, И. Л. Мацу, Д. Е. Аркина и др.

11 февраля газета «Культура и жизнь» рассказала, как идет разоблачение космополитов в Ленинграде: в статье секретаря Ленинградского отделения ССП А. Г. Дементьева, драматурга Б. Ф. Чирскова, а также М. А. Шуваловой приводились факты «антипатриотической деятельности» критиков С. Д. Дрейдена, И. И. Шнейдермана, И. Б. Березарка, С. Л. Цимбала и театроведа М. О. Янковского. Они обвинялись в том, что в своих статьях и выступлениях проводили линию Юзовского и Гурвича. В той же газете 20 февраля председатель Оргкомитета Союза советских композиторов Т. Н. Хренников (позднее он рассказывал, как Суслов и Шепилов вынуждали его) обрушился с нападками на музыковедов Д. В. Житомирского, Л. А. Мазеля, С. И. Шлифштейна, А. С. Оголевца, И. Ф. Бэлзу, М. С. Пекелиса и профессора Ленинградской консерватории С. С. Гинзбурга18 .

В Литературном институте им. Горького в Москве был обвинен в антипатриотической деятельности литературовед Г. А. Бровман. Будучи заведующим кафедрой, он пригласил преподавателями критиков Левина и Субоцкого, а также поэта П. Г. Антокольского. Все они, пройдя идеологическое судилище, подверглись остракизму. Пострадал и ряд их студентов19 . Для Субоцкого то была развязка прежнего конфликта: еще в апреле 1948 г. он был снят с должностей секретаря Правления и заместителя секретаря партийной организации ССП. Лавину статей породил призыв «Разгромить буржуазных космополитов в киноискусстве!» Перемежаемые поклепами, в печати запестрили имена ведущих кинокритиков, кинорежиссеров, других деятелей кино: Л. З. Трауберг, Г. М. Козинцев, Е. И. Габрилович, М. Ю. Блейман, Н. А. Коварский, Г. А. Авенариус, Н. Д. Оттен, Н. М. Тарабукин и пр.

Охота на космополитов скоро поделила архитекторов, философов, историков, журналистов, работников государственных учреждений, промышленных предприятий и общественных организаций, преподавателей, студентов на «загонщиков» и «загоняемых». Кампания приобрела всеобъемлющий характер. Партийное собрание 9 и 10 февраля 1949 г. в ССП в своем решении полностью присоединилось к редакционным статьям газет «Правда» и «Культура и жизнь». Партбюро поручалось рассмотреть вопрос о партийности Альтмана, Субоцкого, Левина и Данина. Вскоре их исключили из рядов ВКП(б), как и Борщаговского.

Многие были поставлены тогда перед необходимостью сделать выбор. Чтобы сохранить работу и положение в обществе, а иногда даже жизнь, им приходилось чем-то жертвовать. Одни хотели поделить власть и привилегии в ССП. Другие стремились выслужиться перед победителями в аппаратных играх, лишь бы самим остаться на плаву. Такую линию поведения выбрал для себя главный редактор газеты «Советское искусство» В. Г. Вдовиченко. Первоначально он беспрекословно выполнял указания Агитпропа. Когда же Шепилова стали обвинять в покровительстве театральным критикам и тот попытался перевести гнев начальства на своих подчиненных, включая Вдовиченко, тот 12 февраля направил Маленкову записку, в которой изобразил деятельность гонимых критиков как разветвленный сионистский заговор, что подтверждал списком из 83 театральных критиков, всех с еврейскими фамилиями20 .

Свое место заняло в записке и перечисление «прегрешений» Симонова: «На XII пленуме ССП К. Симонов по совершенно непонятным причинам не выразил своего отношения к обсуждаемым вопросам драматургии и критики и не поддержал Фадеева. Во время ответственного партийного собрания, которое проходило в течение 2-х дней в Союзе советских писателей, созванного с целью разгрома антипатриотической группы критиков и ее охвостья, К. Симонов не нашел ничего лучшего, как уехать в Ленинград. И это в то время, когда отсутствовал т. Фадеев, заместителем которого является Симонов и на обязанности которого лежала ответственность за проведение линии ЦК ВКП(б) по разгрому антипатриотической группы. Положение фактически спас т. Софронов, взявший на себя всю ответственность за проведение собрания и принятие соответствующих решений».

«Следует обратить внимание, — доносил Вдовиченко, — на состав редколлегии и аппарат редакции «Нового мира». Вопросы советского искусства решал Борщаговский, заместителем Симонова является Кривицкий, в редакции работают на ответственных участках — Лейтес, Хольцман, Кедрина и ряд других людей без рода и племени. Личные друзья Симонова: Эренбург (юбилей которого устроил Симонов, протащив этот вопрос контрабандным способом через президиум ССП), Дыховичный, Раскин, Ласкин, Слободской и другие. К. Симонов всячески поддерживает космополитов. Он с пеной у рта защищал порочные пьесы Галича и Исаева «Вас вызывает Таймыр», Масса и Червинского «О друзьях-товарищах»21 .

Симонов в ответ направил 15 февраля записку Шепилову, в которой заявил, что высказываемые в его адрес обвинения в поддержке «антипатриотической группы» театральных критиков и слухи о редактировании им письма Борщаговского в ЦК являются «клеветническими и провокационными». 18 февраля Симонов выступил с докладом на собрании драматургов и критиков Москвы. Творчество критиков, объявленных космополитами, он назвал «вредоносной деятельностью» и «преступной работой, враждебной советской драматургии». Позднее, в своих мемуарах, Симонов писал: в СССР «евреи стали делиться на тех, кто считает свою постепенную ассимиляцию в социалистическом обществе закономерной, и на тех, кто не считает этого и сопротивляется ей. В этих послевоенных катаклизмах, кроме нагло проявляющегося антисемитизма, появился и скрытый, но упорный ответный еврейский национализм»22 .

На собрании кинематографистов Симонов уже распекал «буржуазных космополитов и эстетов» за то, что они «проповедовали… позорную теорию о том, что якобы духовным прародителем советского киноискусства является американская кинематография, которая начала с декаданса и кончила Ку-Клукс- Кланом». 28 марта Симонов вместе с Софроновым подписал письмо Сталину и Маленкову, в котором говорилось, что «в связи с разоблачением одной антипатриотической группы театральных критиков Секретариат Союза советских писателей ставит вопрос об исключении из рядов Союза писателей критиков-антипатриотов: Юзовского И. И., Гурвича А. С, Борщаговского А. М., Альтмана И. Л., Малюгина Л. А., Бояджиева Г. Н., Субоцкого Л. М., Левина Ф. М., Бровмана Г. А., как не соответствующих п. 2 Устава Союза советских писателей»23 .

Не было тогда такой сферы отечественной культуры и науки, которую не затронула бы кампания против космополитов. Коснулась она и рядов историков. Одним из объектов соответствующего внимания партийного руководства стали Академия общественных наук (АОН) и Высшая партийная школа (ВПШ) при ЦК ВКП(б). Весной 1949 г. Агитпропом была произведена этим учебным заведениям антикосмополитическая «прививка». 3 — 4 марта в АОН прошло общее партсобрание, на котором с докладом «О задачах борьбы против космополитизма на идеологическом фронте» выступил зам. заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) проф. Ф. М. Головенченко. Он призвал к решительному искоренению антипатриотической крамолы в стенах академии, и этот клич стал лейтмотивом развернувшихся следом прений, определивших имена будущих жертв. В течение 1949 — 1950 гг. АОН и ВПШ вынуждены были покинуть доктора исторических наук, профессора Л. И. Зубок и И. С. Звавич, акад. И. И. Минц.

Для них это был предрешенный финал, к которому они шли, начиная с памятного не только им закрытого партсобрания исторического факультета Московского университета (МГУ) 17 марта 1949 года. Там с докладом выступил проректор МГУ проф. А. Л. Сидоров, который возглавил кафедру истории СССР на истфаке после смещения Минца. Он подверг резкой критике его и преподавателей той же кафедры Е. Н. Городецкого и И. М. Разгона, объединив их в группу, деятельность которой была названа «наиболее ярким проявлением антипатриотизма на историческом факультете». Поскольку Минц заведовал еще кафедрой истории СССР в ВПШ и сектором истории советского общества в Институте истории АН СССР, руководил аспирантами в АОН, являлся заместителем академика-секретаря Отделения истории и философии АН СССР, был членом редколлегии журнала «Вопросы истории», ответственным секретарем Главной редакции многотомной «Истории гражданской войны в СССР» и занимал ряд других должностей, его обвинили также в стремлении установить монополию в исторической науке. В научном плане «группу» Минца упрекали в принижении роли русского народа и его авангарда — русского рабочего класса в отечественной истории. В те же дни Минц предстал в роли кающегося грешника перед партсобранием секретариата Главной редакции «Истории гражданской войны в СССР». Там перечень вмененных ему пороков пополнился пунктом о срыве задания ЦК партии по подготовке третьего и последующих томов издания, а состав его группы пополнился проф. Э. Б. Генкиной24 .

Тут же последовало увольнение Минца и его единомышленников. Отдавшие соответствующую команду Шепилов и Ю. А. Жданов, возглавлявший сектор науки в Агитпропе, руководствовались при этом недовольством Сталина в связи с тем, что в статье Минца «Ленин и развитие советской исторической науки» (журнал «Вопросы истории», 1949, N 1) фактически была проигнорирована книга «История ВКП(б). Краткий курс» и утверждалось, что начало изучению советского периода отечественной истории положили такие историки, как Городецкий, Генкина, Разгон и др. Подобное пренебрежение к «гениальному вкладу» вождя в историческую науку не могло остаться безнаказанным.

4 апреля вышло постановление Политбюро, которое нанесло решающий удар по «школе Минца», причем Городецкого не смог защитить и Ю. А. Жданов, у которого тот одно время работал в Агитпропе. Был распущен прежний состав редколлегии «Вопросов истории», куда входили Минц, А. М. Панкратова и др., и утвержден новый ее состав во главе с проф. А. Д. Удальцовым25 . А спустя год главным редактором назначили П. Н. Третьякова, прежде работавшего в Агитпропе. В том же году в редколлегию включили зятя В. М. Молотова — А. Д. Никонова, специалиста по новейшей истории, в 1941 — 1946 гг. служившего в НКВД и контрразведке «Смерш».

Гнев властей испытал на себе и работавший на истфаке МГУ проф. Н. Л. Рубинштейн, автор раскритикованного в 1948 г. и потом вообще запрещенного учебника «Русская историография» (М. 1941). Он тоже был изгнан из университета и покинул пост заместителя директора по научной части Государственного Исторического музея. В те недели особенно яростно нападали на Зубока. «Нестандартность» его биографии вызывала при царившей тогда ксенофобии явное раздражение у обличителей космополитизма. Родившийся на Украине, а с 1913 по 1924 г. находившийся в США в эмиграции, он состоял сначала в социалистической, а затем в коммунистической партии. Его монография «Империалистическая политика США в странах Карибского бассейна, 1900 — 1939» (М. -Л. 1948) превратилась в объект огульной критики26 .

Зубок якобы с чрезмерной симпатией оценивал политику президента Ф. Д. Рузвельта и затушевывал экспансионистский характер его доктрины «доброго соседа», а государственного секретаря США в 1921 — 1925 гг. Ч. Э. Хьюза называл поборником независимости Мексики, тогда как Сталин обозвал его «висельник Юз». Как рассказывали члены семьи Зубока, он ожидал ареста. Но за него заступилась дочь вождя Светлана, которая в МГУ писала у Зубока студенческую работу, а арестованные в январе 1949 г. по делу Еврейского антифашистского комитета С. А. Лозовский и И. С. Юзефович, знавшие Зубока с конца 20-х годов по совместной работе в Профинтерне, заявили на допросах о полной его непричастности к антисоветской деятельности27 .

По аналогичному сценарию расправились с проф. И. С. Звавичем, окончившим в 1926 г. Лондонский университет и преподававшим в МГУ, АОН и высшей дипломатической школе (ВДШ). Его работа «Лейбористская партия Англии, ее программа и политика» (М. 1947) была запрещена, поскольку он не разоблачил «английский лейборизм как прямую агентуру черчиллевского империализма». Изгнанный в Москве отовсюду, Звавич переехал в Среднюю Азию, где и умер в следующем году. Дошла очередь и до Б. Е. Штейна (в 30-е годы — полпреда СССР в Италии), преподававшего в АОН и ВДШ. Особенно досталось ему после того, как увидела свет его книга «Буржуазные фальсификаторы истории (1919 — 1939)» (М. 1951). Появилась разгромная рецензия на нее как на пронизанную «духом лженаучного объективизма»28 . Перед этим его изгнали из Министерства иностранных дел, напомнив ему, что с апреля 1918 г. по январь 1919 г. он состоял в партии меньшевиков.

Многих других историков распекали за «связь с антипатриотами» и заставляли каяться. В МГУ так поступили в отношении проф. А. С. Ерусалимского, проф. Р. Ю. Виппера и акад. Е. А. Косминского, которого довели до инфаркта. Он возглавлял в МГУ кафедру истории средних веков, на которой подверглись травле проф. А. И. Неусыхин, Ф. А. Коган-Бернштейн и другие. Акад. Е. В. Тарле, неоднократно удостоенный Сталинской премии, тоже не был застрахован от нападок. В постановлении Секретариата ЦК ВКП(б) «О недостатках в работе Института истории АН СССР» (ноябрь 1949 г.) отмечалось, что в некоторых его книгах, а также в трудах таких историков, как С. К. Бушуев, Н. Л. Рубинштейн, Э. К. Эггерт, Л. И. Зубок, А. М. Панкратова и др., имеют место «буржуазно-космополитические извращения»29 . Особенно досталось Тарле после того, как в статье С. Кожухова была раскритикована «антипатриотическая оценка» ученым роли М. И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г., данная в его книге «Нашествие Наполеона на Россию». Над Тарле, в 1931 г. сосланным в Казахстан за то, что он, входя в некую мифическую антисоветскую партию, пытался-де свергнуть советскую власть и в будущем буржуазном правительстве мнил себя министром иностранных дел, все еще висело это прежнее обвинение. Но благоволивший к нему Сталин позволил парировать вздорную критику в ответной статье30 .

С 17 по 21 марта 1949 г. в Военно-политической академии им. В. И. Ленина проводилось расширенное заседание ученого совета, где была осуждена книга «Международные отношения в годы Великой Отечественной войны» (М. 1947) начальника кафедры истории международных отношений и внешней политики СССР проф. Г. А. Деборина, сына акад. А. М. Деборина, которого Сталин еще в 1931 г. заклеймил как «меньшевиствующего идеалиста». О Деборине-младшем было сказано, что он выступил «как апологет американского империализма». 24 марта он направил рапорт в политотдел академии, где наряду с самобичеванием обвинил Звавича, Зубока, Штейна, Рубинштейна, а также дипломата и историка А. А. Трояновского и ряд других лиц в том, что это именно они своим космополитическим влиянием толкнули его на путь ошибок; больше же всех «навредил ему» бывший посол в Англии акад. И. М. Майский, который являлся рецензентом-консультантом его книги и «распинался о необходимости максимальной объективности и тщательности в характеристике США и Англии»31 .

В начале лета 1949 г. лихорадка борьбы с космополитизмом охватила Высшую школу профдвижения при ВЦСПС. Там в числе первых указали на дверь проф. И. П. Шмидту, который в «своих лекциях восхвалял русский империализм, доказывая, что на определенных этапах истории России он играл положительную роль»32 . В Институте истории СССР АН СССР разнос «космополитов» осуществлялся в те недели по секторам. При этом нередко происходили сцены как трагические, так и унизительно-комические. На заседании сектора истории средних веков ярыми обличителями Неусыхина выступили его ученик В. В. Дорошенко (позднее — член-корр. АН ЛатССР) и доцент И. Д. Белкин, которого незадолго до того «изобличали» на кафедре новой и новейшей истории МГУ и который теперь поспешил в институт реабилитироваться за счет возведения напраслины на другого.

На истфаке ЛГУ декан проф. В. В. Мавродин был обвинен в том, что, являясь председателем ученого совета, допустил присвоение ученых степеней В. Я. Голанту и Е. И. Вернадской, в чьих диссертациях обнаружились теперь «грубые политические ошибки», зачислил на истфак преподавателями известного кинорежиссера Л. З. Трауберга и «не внушающих политического доверия» А. Н. Вигдорчика и Б. Я. Ромма. Их и ряд других преподавателей изгнали из ЛГУ, а некоторых арестовали (профессора М. А. Гуковский, Л. П. Петерсон и О. Л. Вайнштейн, а также доцент М. Б. Рабинович — «за разглашение военной тайны в период Великой Отечественной войны»). Пострадали зав. кафедрой политэкономии В. В. Рейхардт и преподаватели этой кафедры Я. С. Розенфельд (автор книги «Промышленность США и война». Л. 1946), В. М. Штейн, издавший в 1948 г. «Очерки развития русской общественно-экономической мысли в XIX — XX вв.» и «извращавший марксистско-ленинское учение»33 .

В Киевском университете выставили за дверь специалиста по новой и новейшей истории Англии Л. Е. Кертмана, и он с трудом нашел потом работу в г. Молотове (Пермь). В Латвийском университете по доносу некоторых лиц, включая А. Л. Витлина (крещеного еврея), началось разбирательство по поводу «еврейско-сионистской группы», организаторами и активными членами которой объявили декана истфака С. А. Дуделя и доцента Гурвича34 . Такие случаи имели тогда место в научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях всей страны.

В начале 50-х годов эта кампания пошла на убыль. Она выполнила основное предназначение: инициировала новый этап чистки, которая из области литературы, искусства и науки распространилась затем на другие общественные сферы и приняла в итоге универсальный характер. Отпала необходимость и в пропагандистском прикрытии акции, фактически направленной на ликвидацию «пятой колонны сионизма» в СССР. Зато не забыли тех, кто выполнял социальный заказ. 10 апреля 1949 г. были присуждены Сталинские премии I степени Софронову и Первенцеву. К лету секретарь ЦК ВКП(б) Суслов, Шепилов и Поспелов начали настаивать на прекращении чрезмерно крикливых публикаций и одновременно старались избавиться от наиболее ретивых исполнителей типа Вдовиченко.

Последняя передовица «Правды», посвященная «антипатриотической группе» театральных и литературных критиков, появилась 10 апреля: в ней констатировалось, что в кампании против космополитов «нашла свое выражение забота партии о правильном, здоровом развитии советской литературы и искусства по пути социалистического реализма». Идеологические атаки на космополитизм как орудие империалистической экспансии, то ослабевая, то усиливаясь, продолжались и позднее, в зависимости от нужд партийно-политической пропаганды.

Примечания

1. Manchester Guardian, 15.IV.1949.

2. Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), ф. 17, оп. 132, д. 229, л. 9.

3. Там же, д. 337, л. 9 — 10.

4. Там же, оп. 117, д. 637, л. 60.

5. Там же, оп. 132, д. 337, л. 75, 77 — 80.

6. БОРЩАГОВСКИЙ А. М. Записки баловня судьбы. М. 1991, с. 54.

7. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 132, д. 237, л. 13, 27 — 28.

8. Там же, оп. 118, д. 290, л. 22; д. 35, л. 39 — 46.

9. БОРЩАГОВСКИЙ А. М. Ук. соч., с. 55 — 56, 68 — 69.

10. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 118, д. 315, л. 50 — 56, 96 — 100; д. 325, л. 231, 232; д. 331, л. 82, 83; д. 343, л. 45, 46.

11. БОРЩАГОВСКИЙ А. М. Ук. соч., с. 74.

12. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 116, д. 412, л. 12; д. 343, л. 45, 46.

13. Культура и жизнь, 31.I.1949.

14. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 116, д. 412, л. 13.

15. Там же, оп. 118, д. 310, л. 62 — 64; оп. 132, д. 229, л. 8, 34.

16. Правда, 11.II.1949.

17. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 118, д. 408, л. 1 — 4; д. 784, л. 15 — 20; д. 335, л. 226 — 230.

18. Советская культура, 7.IV.1990.

19. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 132, д. 418, л. 210 — 214.

20. Там же, д. 229, л. 6, 44; оп. 118, д. 39, л. 158 — 163; д. 237, л. 25, 55, 56.

21. Там же, оп. 132, д. 237, л. 13 — 15.

22. Там же, д. 229, л. 17 — 23; оп. 118, д. 353, л. 116, 118 — 119.

23. Правда, 28.II.1949.

24. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 132, д. 221, л. 41 — 42; оп. 118, д. 425, л. 27 — 28.

25. Там же, д. 328, л. 51 — 55.

26. Там же, л. 57; д. 479, л. 96 — 104.

27. Там же, д. 479, л. 100 — 101; д. 575, л. 143 — 149.

28. Большевик, 1952, N 8, с. 78.

29. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 119, д. 441, л. 215; д. 1093, л. 1 — 4; оп. 118, д. 609, л. 193 — 213.

30. Большевик, 1951, NN 15 и 17.

31. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 132, д. 237, л. 36, 47 — 49.

32. Там же, оп. 118, д. 456, л. 140 — 141.

33. Там же, д. 855, л. 82 — 86; д. 457, л. 2; д. 448, л. 84 — 92; оп. 119, д. 668, л. 68 — 74.

34. Там же, д. 78, л. 81.

Борьба с космополитизмом в СССР кратко. Начало борьбы с космополитизмом: год. Причины борьбы с космополитизмом

Правительство санкционировало борьбу с космополитизмом, чьи корни уходят корнями в советскую историю. Это была идеологическая кампания, направленная против граждан, которые, по мнению руководства страны, представляли опасность для государства. Они расходились в других взглядах, которые не соответствовали направлению внутренней и внешней политики Советского правительства. Рассмотрим далее, как развивалась борьба с космополитизмом.

Содержание

- 1 Общие сведения

- 2 Причины борьбы с космополитизмом

- 3 Борьба с космополитизмом в СССР (кратко)

- 4 Цели

- 5 «Суды чести»

- 6 Дело «КР»

- 7 Кампания в Ленинграде

- 8 Негативная окраска термина

- 9 «Антипатриотическая группа театральных критиков»

- 10 Последствия

- 11 Заключение

Общие сведения

Короче говоря, борьба с космополитизмом в СССР была направлена против советской интеллигенции. Их считали носителями прозападных идей. Что положило начало борьбе с космополитизмом? Дата кампании совпадает с периодом холодной войны. Его основными объектами были деятели культуры и науки, советские евреи. Все они считали себя русскими, но правительство обвиняло их в отсутствии патриотизма, связи с Западом, отклонении от идей Маркса и Ленина.

Причины борьбы с космополитизмом