Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу

Путеводитель по кадровым вопросам. Вопросы применения ст. 96 ТК РФ

Ночное время — время с 22 часов до 6 часов.

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором, локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей указанного возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 97-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 19.11.2021 N 372-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Порядок работы в ночное время творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

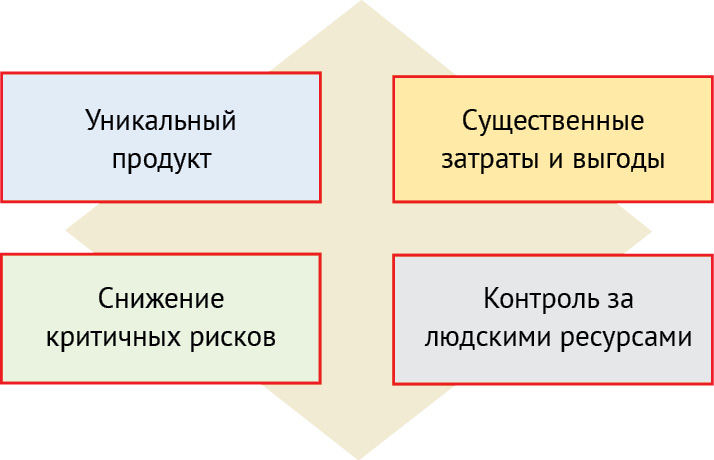

Работодатель привлекает сотрудников к работе в ночное время, чтобы достичь определенных целей. Таковыми могут быть более высокие экономические результаты, обеспечение непрерывности производственного процесса или круглосуточный контроль над работой оборудования. Но учитывая особенности человеческого организма, социальные, этические и другие аспекты жизни, в РФ законодательно установлены ограничения, лишь при учете которых можно использовать ночную работу.

Какая работа считается занятостью в ночное время

Ночные часы работы согласно ч. 1 ст. 96 Трудового кодекса включают в себя период с 22:00 до 06:00. Трудовая деятельность в это время считается работой в ночное время.

Если смена сотрудника начинается в 18:00 и заканчивается в 06:00, а обеденный перерыв установлен с 23:00 до 24:00, то ночным считается время его работы с 22:00 до 23:00 и с 24:00 до 06:00.

Продолжительность работы в ночное время

Обычно ночное время работы (ночная смена) сокращается на один час. Это объясняется, прежде всего, биологическими причинами: труд ночью наиболее тяжелый с точки зрения самочувствия работника, его привыкания к такому режиму сна и бодрствования. В эту смену особенно чувствуется усталость, и увеличиваются ошибки при выполнении работ. Отрабатывать сотруднику сокращенный час потом не придется (ч. 2 ст. 96 ТК).

Но есть работники, на которых такое правило не распространяется. А в определенных законодателем случаях ночная и дневная работа или смена должны быть одинаковой продолжительности (ч. 4 ст. 96 ТК):

- специально принятым для того, чтобы трудиться ночью. Это может быть ночной сторож или дежурный. Коллективным договором для таких сотрудников могут устанавливаться иные условия продолжительности работы в ночное время (ч. 3 ст. 96 ТК);

- тем, у кого рабочее время по закону сокращено. Это касается несовершеннолетних, инвалидов, сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, и некоторых других категорий работников.

Сотрудникам, которые трудятся по сменному графику в режиме 6-дневной рабочей недели с одним выходным днем, устанавливается одинаковая продолжительность работы или смены в дневное и ночное время. Такой порядок может быть установлен и в связи с непрерывным производственным процессом или в других случаях, когда это необходимо условиями труда (ч. 4 ст. 96, ч. 1 ст. 100, ч. 1 ст. 103 ТК). Конкретный список таких работ может быть определен в коллективном договоре или локальном нормативном акте на предприятии (ч. 4 ст. 96 ТК).

Кого нельзя привлекать работе в ночное время

К работе в ночное время не допускаются:

- беременные женщины;

- несовершеннолетние, кроме спортсменов в установленных законом случаях, а также творческих и некоторых других работников;

- сотрудники, которым такая деятельность противопоказана по состоянию здоровья согласно медзаключению.

Установление указанных выше запретов связано с психофизиологическими, возрастными особенностями перечисленных категорий работников и состоянием их здоровья. Эти нормы являются реализацией государственной политики по охране материнства и детства, обеспечению здоровья молодежи.

Есть категория сотрудников, привлечение к работе в ночное время которых возможно только с их согласия. К ним относятся (ч. 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК, пп. 14, 15 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1):

- женщины с детьми в возрасте до трех лет;

- инвалиды;

- сотрудники, имеющие детей-инвалидов, в том числе опекуны и попечители;

- лица, ухаживающие за больными членами их семей по медзаключению;

- матери и отцы, воспитывающие в одиночку детей в возрасте до 14 лет;

- опекуны и другие лица, воспитывающие детей до 14 лет без матери;

- родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, если младшему из них не исполнилось 14 лет.

При уходе за ребенком или иным членом семьи у таких сотрудников по объективным обстоятельствам сокращается количество свободного времени, как и продолжительность сна. В целях создания благоприятных условий, позволяющих сочетать труд с общественной жизнью, законодатель предоставил им право на работу в ночное время по собственному усмотрению.

Что касается инвалидов, то их право выбора ночного труда ограничивается в зависимости от состояния здоровья. Первая редакция статьи 96 ТК содержала еще более жесткий запрет на привлечение инвалидов к такому труду. Он устанавливался вне зависимости от того, противопоказана инвалиду или нет работа в ночное время. Но не всякая инвалидность препятствует нормальной работе в такое время. Это можно сказать о расстройствах функций органов зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата. Поэтому в ряде случаев запрет на привлечение к ночному труду ухудшал положение работников-инвалидов.

Федеральным законом от 24.07.2002 № 97-ФЗ «О внесении изменения и дополнения в статью 96 Трудового кодекса Российской Федерации» запрет был оставлен только для инвалидов, имеющих медицинские противопоказания. Что же касается других сотрудников-инвалидов, которым ночной труд не противопоказан, то им было разрешено работать, но только при их письменном согласии.

Сотрудников, от которых требуется согласие на ночной труд, нужно письменно ознакомить с правом отказаться от него. Это можно сделать, вручив соответствующее уведомление. Отказ такого лица от работы в указанное время, даже если на него пришлась только часть работы, не является дисциплинарным проступком (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).

Если же такой работник согласился работать ночью, то это нужно оформить письменно. Работодателю важно убедиться, что такая работа не противопоказана сотруднику по состоянию здоровья, для чего запрашивается медзаключение (часть 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259 ТК, абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1).

Как оформить работу в ночное время

Если компания привлекает к работе в ночное время нового сотрудника, с ним нужно заключить трудовой договор и при необходимости издать приказ о приеме на работу (ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 ТК).

С тем, кто уже трудится в данной фирме, может быть заключен отдельный трудовой договор на внутреннее совместительство. При необходимости оформляется приказ о приеме на такую работу. В ПФР представляется форма СЗВ-ТД согласно порядку заполнения формы, утвержденному постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п. Если на данного сотрудника ведется трудовая книжка, то по его просьбе туда вносится соответствующая запись (ч. 5 ст. 66, ч. 1, 2 ст. 66.1, ч. 1 ст. 68, ст. 282 ТК, пп. 1, 2.4–2.6 ст. 11 закона о персонифицированном учете).

Можно пойти по другому пути и оформить допсоглашение к заключенному ранее трудовому договору с условием о переводе сотрудника на должность, предусматривающую трудовую деятельность в ночное время. Как правило, для этого требуется согласие человека. Не нужно оно в редких случаях, к примеру, при переводе на ночные работы из-за произошедшей производственной аварии (ст. 72, ч. 1 ст. 72.1, ч. 1–3 ст. 72.2 ТК).

При отказе сотрудника подписать допсоглашение привлечь его к ночному труду можно только в предусмотренном ст. 74 ТК РФ специальном порядке.

Единожды привлечь работника к ночному труду можно, оформив соответствующий приказ и прописав в нем все условия работы. Дополнительно можно оформить уведомление о привлечении к работе в ночное время. Порядок действий в такой ситуации может быть определен локальным нормативным актом организации.

Если к ночному труду привлекается сотрудник, который имеет право отказаться от него, администрации юрлица потребуется также оформить дополнительные документы: об ознакомлении человека с правом на отказ от ночного труда, о согласии на такую работу.

Ознакомить с правом отказаться от труда ночью нужно тех сотрудников, кому законодатель предоставил это право. Новый это сотрудник или уже давно работающий в компании — в данном случае не имеет значения. Ознакомление должно быть оформлено письменно в произвольной форме. Но необязательно готовить отдельный документ, ведь информацию об ознакомлении можно включить и в трудовой договор с таким работником.

У тех сотрудников, которые по трудовому законодательству вправе отказаться от ночного труда, необходимо также получить согласие на привлечение к этой работе. Оно оформляется письменно (ч. 5 ст. 96 ТК). Форма такого документа может быть произвольной. Сотрудник может выразить свое согласие прямо в трудовом договоре или дополнительном соглашении, а может в отдельном документе. Также согласие может быть выражено в виде отметки на уведомлении о праве отказаться от работы ночью.

Оформляя трудовой договор с условием о ночном труде, в него нужно включить все обязательные сведения и условия, характерные для каждого трудового договора. В том числе указывают место работы, должность сотрудника, график работы, условия оплаты труда (ч. 1, 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ст. 107, 108 ТК).

Важно правильно прописать продолжительность трудовой деятельности в ночные часы. Так, если сотрудник принят непосредственно для работы ночью, сокращать продолжительность его труда на час не придется, если иное не предусмотрено коллективным договором (ч. 3 ст. 96 ТК). В условиях оплаты труда обязательно должна быть указана доплата за деятельность в ночное время.

Дополнительное соглашение с сотрудником при переводе его на должность, предусматривающую ночной труд, составляется в письменном виде (ст. 72 ТК). Форма может быть произвольной. В соглашении указывают изменившиеся условия: режим работы, оплату труда, а также срок работы в новом режиме и дату, с которой изменения вступают в силу (абз. 5, 6 ч. 2 ст. 57, ст. 72, ч. 1 ст. 100 ТК).

Приказ не является строго обязательным документом, если по условиям трудового договора работник занят в ночное время. Его оформляют, если человека привлекают к ночному труду в выходной день или в праздничные дни, а также, если для сотрудника это сверхурочная работа (ст. 97, ч. 1 ст. 99, ч. 8 ст. 113 ТК).

В табеле учета рабочего времени тоже нужно отразить ночную трудовую деятельность. В унифицированных формах № Т-12 или Т-13 ночные часы работы фиксируются буквенным кодом Н или цифровым 02. Ниже в строке под кодом ставится продолжительность отработанного времени.

За нарушения, допущенные работодателем при привлечении сотрудников к труду в ночное время, предусмотрена административная ответственность:

- по статье 5.31 КоАП. Такая мера может быть применена, если сотруднику, специально принятому для ночной трудовой деятельности, рабочее время не было сокращено на один час, тогда как по коллективному договору компания должна была это сделать;

- по части 2 ст. 15.33.2 КоАП, если должностным лицом нарушены правила представления в Пенсионный фонд РФ сведений о трудовой деятельности;

- по частям 1, 2 ст. 5.27 КоАП, если нарушен порядок привлечения к деятельности в ночное время. К примеру, не была уведомлена под подпись сотрудница с ребенком в возрасте до трех лет о ее праве отказаться от такой деятельности.

- по частям 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП. В частности, если вопреки требованиям ч. 5 ст. 96 ТК РФ привлечен к ночному труду работник с медицинскими противопоказаниями.

Оплата работы в ночное время

Каждый час ночного труда оплачивается как минимум с 20-процентной доплатой по сравнению с дневным. Более высокий размер минимальной доплаты может быть определен соглашением, например, отраслевым.

Максимальный размер доплаты не ограничен. Конкретный процент может быть зафиксирован в локальном нормативном акте, трудовом или коллективном договоре (ч. 1 ст. 96, ст. 149, 154 ТК, постановление Правительства от 22.07.2008 № 554).

Минимальный размер доплаты за ночную работу распространяется на всех сотрудников — в том числе и на тех, кто принят специально для такого труда. По закону исключения не предусмотрены.

Порядок расчета оплаты ночных рабочих часов зависит от системы оплаты труда сотрудника. Труд сотрудника может оплачиваться исходя из оклада, часовой тарифной ставки или по сдельной оплате.

Сотрудник на окладе

Для человека на окладе сначала придется рассчитать часовую ставку. Затем с ее учетом определить доплату за ночную трудовую деятельность и итоговую выплату за все ночные рабочие часы.

Для удобства можно воспользоваться следующими формулами:

Часовая ставка = оклад / количество рабочих часов в соответствующем месяце

Доплата за один час = часовая ставка х процент повышения оплаты труда

Оплата ночной работы = (часовая ставка доплата за один час) х количество часов ночной работы

Оплата труда по часовой тарифной ставке

Рассчитать ночную оплату из часовой тарифной ставки проще всего. Сначала нужно рассчитать доплату за час ночного труда.

Для удобства предлагаем следующие формулы для расчета:

Доплата за один час = часовая тарифная ставка х процент повышения оплаты труда

Оплата ночной работы = (часовая тарифная ставка доплата за один час) х количество часов ночной работы

Работник на сделке

При сдельной оплате труда вначале нужно рассчитать часовую ставку. За основу ее расчета нужно брать сдельную расценку и месячную выработку работника.

А из часовой ставки уже рассчитывать доплату за час ночного труда, но не ниже минимальной доплаты. Дело в том, что нормативно определена только минимальная доплата за час ночной трудовой деятельности для тарифной ставки или оклада. А при сдельной оплате она не установлена. Но по закону в повышенном размере оплачивать ночные часы нужно всем сотрудникам, в том числе и сдельщикам.

Конкретный порядок расчета компания может закрепить внутренним документом об оплате труда.

Для удобства расчета предлагаем следующие формулы:

Часовая ставка для оплаты = (месячная выработка х сдельную расценку за единицу продукции) / общее количество отработанных часов в соответствующем месяце

Доплата за час работы = часовая ставка х процент повышения оплаты труда

Доплата за месяц = доплата за час работы х количество часов, отработанных в ночное время за месяц

Суммированный учет рабочего времени

Трудовую деятельность в ночное время при суммированном учете рабочего времени оплачивают тоже в повышенном размере.

Какие-либо особенности законодателем на этот счет не предусмотрены. Каждый час ночной работы (с 22:00 до 06:00) должен быть оплачен минимум с 20-процентной доплатой по сравнению с дневной. Порядок расчета оплаты ночных часов зависит от установленной работнику системы оплаты труда, о чем говорилось выше. Способ учета рабочего времени не влияет непосредственно на расчет.

Когда перечислять оплату?

Оплатить ночной труд фирма должна в дату выплаты зарплаты за тот месяц, в котором такая деятельность велась.

Если ночной труд выпадает на выходной, праздничный день или в сверхурочное время, доплату нужно сделать по каждому отклонению от нормальной работы. Это означает, что ночная работа, которую человек выполнял сверхурочно, оплачивается и как сверхурочная, и как ночная (ст. 149, ч. 1 ст. 154 ТК, письмо Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353).

Добавить в «Нужное»

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 9 марта 2020 г.

Содержание журнала № 6 за 2020 г.

Сотрудникам необходимо предоставлять перерывы в работе, ведь без них она будет не только незаконной, но еще и вряд ли продуктивной. Несколько видов такого отдыха предусмотрено Трудовым кодексом. Что это за перерывы? Когда их предоставлять? Какой продолжительности они могут быть и всегда ли их оплачивать? Поищем ответы на эти вопросы.

Перерывы в работе: кому предоставлять и как оплачивать

Перерывы для отдыха и питания

Кто имеет право на перерывы. Все работники, кроме тех, кто трудится:

•неполное рабочее время. Им перерыв для отдыха и питания (или, как мы привычно называем его, обеденный перерыв) может не устанавливаться при условии, что продолжительность их ежедневной работы (смены) не превышает 4 часовст. 108 ТК РФ;

•на работах, где невозможно прервать процесс производства (работы). К примеру, это относится к работе охранника, продавца, сотрудника call-центра. В таком случае работодатель обязан обеспечить сотрудникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее времяст. 108 ТК РФ.

Продолжительность перерывов. В общем случае — не менее 30 минут и не более 2 часов. Именно в таких временны´х рамках должен быть установлен перерыв. Но иногда время перерыва следует предусматривать с учетом особенностей, имеющихся в отраслевых нормативно-правовых актах и санитарных правилах.

Они прописаны, к примеру, для водителей, работников обувных производств, сотрудников предприятий производства строительных материалов и конструкций. Минимальная продолжительность перерыва у всех разная, но укладывается в интервал от 30 до 60 минутп. 5.4 Санитарных правил, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.05.88 № 4616-88; п. 7.4.2 Санитарных правил, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 27.06.89 № 5047-89; пп. 1.3—1.5, 9.8 Санитарных правил, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 № 142.

Порядок установления перерывов. Нужно учитывать следующие нюансы.

Нюанс 1. Основные положения о перерывах для отдыха и питания проще всего прописать в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР), хотя не возбраняется сделать это и в трудовых договорах с сотрудниками.

Пропишите в документе время предоставления перерыва и его конкретную продолжительность. Сделать это можно любым из следующих способов:

•либо установив в документе период, в течение которого сотрудник может пообедать.

Правила внутреннего трудового распорядка

…

5. Рабочее время и время отдыха

…

5.2. Перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час предоставляется работникам в любое время в течение рабочего дня, но не ранее чем через 2 часа с момента его начала и не позднее чем за 3 часа до его окончания.

•либо указав конкретное время обеда.

5.2. Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 1 час в период с 13.00 до 14.00, который не включается в рабочее время и не оплачивается.

Иной режим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен трудовым договором с работником.

Обращаем ваше внимание, что время обеденного перерыва по договоренности между работником и работодателем можно разбивать на части, продолжительность хотя бы одной из них должна быть не менее 30 минутст. 108 ТК РФ.

Если у вас есть работники, которые трудятся неполное рабочее время, то, как уже отмечалось, обеденный перерыв им может не устанавливаться, при условии что время их работы максимум 4 часа в день. Отсутствие перерыва тоже должно быть зафиксировано в ПВТР или в трудовом договоре с работником, к примеру, вот в такой формулировке.

Трудовой договор

…

4.2. Работнику устанавливается неполный рабочий день продолжительностью 4 часа в период с 10.00 до 14.00. Перерыв для отдыха и питания по взаимной договоренности не предоставляется на основании ст. 108 Трудового кодекса.

Но имейте в виду, если работнику с сокращенным до 4 часов и меньше графиком работы будет решено перерыв на обед все-таки предоставлять, его продолжительность все равно должна быть не меньше 30 минут. Руководствоваться логикой «раз он меньше работает, значит, и меньше отдыхать должен» нельзя.

Нюанс 2. Если в связи с условиями вашего производства (работы) работник будет обедать в рабочее время, об этом также нужно упомянуть в ПВТР. Там же необходимо прописать перечень «безотрывных от производства» работ и места, где работник может отдохнуть и покушать в рабочее времяабз. 1 ч. 4, ч. 5 ст. 57, ч. 1 ст. 91, ч. 3 ст. 108, ч. 1 ст. 129 ТК РФ. Сделать это можно, к примеру, так.

5.4. Работникам, выполняющим работы, указанные в приложении № 1 к Правилам внутреннего трудового распорядка ООО «Мозаика», в связи с тем, что невозможно по условиям производства (работы) предоставить перерыв для отдыха и питания, создаются условия для отдыха и приема пищи в рабочее время в местах, определенных приложением № 2 к Правилам внутреннего трудового распорядка ООО «Мозаика».

Нюанс 3. Нельзя сокращать рабочий день за счет обеда (то есть совсем не предоставлять для него время), равно как и переносить время перерыва на начало или конец рабочего дня. Поэтому, если работник хочет уходить домой пораньше и просит вас пойти ему навстречу, воспользовавшись одним из этих вариантов, не соглашайтесь.

Пойти на такие условия — значит ухудшить положение работника по сравнению с условиями, гарантируемыми ему трудовым законодательствомст. 9 ТК РФ. А за это вас легко может оштрафовать при проверке трудинспекция, и даже наличие письменного заявления работника с просьбой установить ему такие условия труда вас не спасетст. 5.27 КоАП РФ. Но выход есть.

Предложите работнику альтернативные варианты. К примеру, укоротить рабочий день можно, сократив время обеда до получаса (но не менее!), если у вас в компании обеденный перерыв длится дольшестатьи 93, 108 ТК РФ.

Внимание

Если сотрудник работает в ночную смену, ему предоставляется обеденный перерыв по тем же самым правилам.

Как работники вправе использовать время перерывов. Перерывы предоставляются работникам для отдыха, поэтому они могут использовать их по своему усмотрениюст. 106 ТК РФ. В частности, во время перерыва работники вправе не находиться на рабочем месте, покидать территорию работодателя, заниматься своими делами (к примеру, сходить к врачу, увидеться с друзьями и т. д.).

Но на работников, которые из-за особых условий производства (работы) обедают в рабочее время, это не распространяется. Они во время отдыха и перекуса покидать рабочее место и тем более территорию работодателя не вправе, хотя использовать это время они могут по своему усмотрению.

Нужно ли оплачивать перерывы. Это зависит от того, могут ли сотрудники свободно распоряжаться временем обеденного перерыва и проводить его за пределами территории работодателя.

Если могут, то такой перерыв в рабочее время не включается и оплате не подлежит. Если же такой возможности нет из-за особенностей условий производства (работы), то время обеда будет считаться рабочим, а значит, оно должно быть оплаченост. 108 ТК РФ.

Но это общие правила. Включить обеденный перерыв в рабочее время и оплачивать его работодатель вправе и по собственной инициативе, независимо от того, относится ли работа, выполняемая работниками, к «безотрывной от производства», ведь улучшать положение работников ему не запрещено. К примеру, можно вместо рабочего графика с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 установить график с 9.00 до 17.00, включая перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00, организуемый работниками на своем рабочем месте.

Но, устанавливая такие правила, следует помнить, что они не должны распространяться, к примеру, лишь на одного сотрудника, при условии что у вас работают и другие с такими же должностными обязанностями и с той же зарплатой. Иначе налицо трудовая дискриминация.

Перерывы для кормления ребенка

Кто имеет право на перерывы. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, либо отцы, опекуны или попечители, воспитывающие детей без матери, при условии что продолжительность их работы составляет 3 часа в день и болеестатьи 258, 264 ТК РФ; п. 16 Постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1. Перерывы предоставляются сверх перерыва для отдыха и питания.

Сотрудница, у которой есть ребенок в возрасте до 1,5 лет, имеет право не только на обычный обеденный перерыв, но и на перерыв для кормления малыша

Продолжительность перерывов. Зависит от количества детей в возрасте до полутора летст. 258 ТК РФ:

•если ребенок один, то предоставляется перерыв не менее 30 минут на каждые 3 часа работы;

•если детей двое и более, то не менее 1 часа на каждые 3 часа работы.

Это означает, к примеру, что сотруднице, имеющей одного ребенка в возрасте до полутора лет и работающей в отпуске по уходу за ним неполное рабочее время — 5 часов в день, предоставляется перерыв для кормления за первые 3 часа работы — 30 минут, а за оставшиеся 2 часа работы перерыв не положен (2 часа < 3 часов). Причем эти полчаса будут входить в рабочее время, поэтому фактически сотрудница отработает лишь 4 часа 30 минут.

Порядок установления (оформления) перерывов. Общие правила предоставления перерывов для кормления ребенка, в частности их продолжительность, пропишите в ПВТР. А вот конкретику придется оформить следующим образом.

Шаг 1. Попросите сотрудницу написать соответствующее заявление и приложить к нему копию свидетельства о рождении ребенка. В этом же заявлении сотрудница может изъявить желание либо присоединить перерывы для кормления к обеденному перерыву, либо в суммированном виде перенести их на начало или окончание рабочего дняст. 258 ТК РФ.

Вот так, к примеру, может выглядеть заявление (скачать бланк).

Генеральному директору ООО «Мозаика»

Вороновскому А.П.

от юрисконсульта

Левченко Анны Алексеевны

Заявление о предоставлении перерывов для кормления ребенка в возрасте до полутора лет

Прошу в соответствии со ст. 258 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить мне один дополнительный перерыв для кормления ребенка 2019 года рождения в течение рабочего дня продолжительностью 30 минут, присоединив его к перерыву для отдыха и питания, на период с 06.02.2020 до достижения ребенком полутора лет.

К заявлению прилагаю копию свидетельства о рождении ребенка III-МЮ № 659432, выданного Академическим отделом ЗАГС Управления ЗАГС г. Москвы 30.09.2019.

| 5 февраля 2020 г. |

|

А.А. Левченко |

Шаг 2. Внесите изменения в трудовой договор, подписав с работницей дополнительное соглашение к нему, так как в результате предоставления перерывов режим рабочего времени и времени отдыха меняетсяч. 2 ст. 57 ТК РФ. Укажите в нем количество, продолжительность перерывов и периоды их предоставления.

Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору № 52 от 10.07.2017

…

1. Работнице с 6 февраля 2020 г. до 11 марта 2021 г. устанавливается неполное рабочее время 20 часов в неделю по 5 часов в день (с 10.00 до 16.00) с понедельника по четверг с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Пятница, суббота, воскресенье — выходные дни.

2. На указанный период, то есть до достижения ребенком возраста полутора лет, работнице предоставляются перерывы для кормления ребенка в рабочее время с 13.00 до 13.30.

Шаг 3. Издайте в произвольной форме приказ о предоставлении работнице перерывов.

Как работники вправе использовать время перерывов. По своему усмотрению, в частности не находиться на рабочем месте и не выполнять другую работу.

Нужно ли оплачивать перерывы. Как уже отмечалось, перерывы для кормления «сидят» в рабочем времени и их нужно оплачивать, но не по окладу, а исходя из среднего заработка. В связи с этим в табеле учета рабочего времени перерывы нужно выделять отдельно. Специального обозначения для них не предусмотрено, поэтому нужно издать приказ о дополнении табеля обозначением перерыва для кормления ребенка, например «КР», если у вас такой код не установлен.

Сам средний заработок для оплаты перерывов придется исчислять ежемесячно, так как каждый месяц меняется расчетный период — 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором работница использует перерывы.

Перерывы для обогревания и отдыха

Кто имеет право на перерывы. Сотрудники, работающие в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчики, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, и другие работники в необходимых случаях, предусмотренных законодательством (например, водители)ч. 2 ст. 109 ТК РФ; пп. 15, 19 Положения, утв. Приказом Минтранса от 20.08.2004 № 15. Перерывы предоставляются отдельно от обеденного перерыва.

Продолжительность перерывов. У всех разная.

Так, к примеру, для сотрудников, работающих в холодное время года, продолжительность перерывов определяется по допустимой степени охлаждения человека согласно Методическим рекомендациям МР 2.2.7.2129-06. 2.2.7, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 19.09.2006 (Информация Роструда от 26.01.2018).

Грузчикам продолжительность устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в зависимости от специфики производства и организации труда у конкретного работодателя.

А водителям следует предоставлять перерывы продолжительностью не менее 15 минут в следующем порядке: первый перерыв должен быть сделан не позже чем через 4 часа после начала управления автомобилем, а все последующие — не более чем через каждые 2 часапп. 15, 19 Положения, утв. Приказом Минтранса от 20.08.2004 № 15.

Порядок установления перерывов. Виды работ, при которых предоставляются перерывы, их продолжительность, количество и порядок предоставления работодатель устанавливает самостоятельно в правилах внутреннего трудового распорядкаст. 109 ТК РФ. Причем предоставить эти перерывы работодатель вправе и категориям работников, не предусмотренным законодательством, внеся их в свои ПВТР.

При установлении перерывов рекомендуем учитывать действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, условия климата, результаты спецоценки, степень интенсивности выполняемых функций, их напряженности и другие условия трудастатьи 57, 109, 209, абз. 24 ч. 2 ст. 212 ТК РФ.

И помните, что вы должны предоставить не только перерыв, но еще и место, где сотрудники могут согреться и отдохнуть. Перечень таких мест также стоит упомянуть в ПВТРч. 2 ст. 109 ТК РФ.

Как работники вправе использовать время перерывов. По своему усмотрению, в частности не находиться на рабочем месте и не выполнять другую работу.

Нужно ли оплачивать перерывы. Нужно, если необходимость их предоставления прописана в ПВТР, техническом условии, технологической документации, санитарных или других правилахст. 109 ТК РФ; Информация Роструда от 26.01.2018; Письмо Роструда от 11.04.2012 № ПГ/2181-6-1. Включите время перерывов в рабочее и оплачивайте как работу. Они не продлевают продолжительность рабочего дня сотрудника и в табеле учета рабочего времени никак отдельно не выделяются.

Перерывы при работе за компьютером

Кто имеет право на перерывы. Сотрудники, работающие за компьютеромп. 1.2 приложения № 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

К слову, Трудовой кодекс прямо не содержит обязанности предоставлять перерывы при работе с использованием компьютера. Однако в нем есть норма, согласно которой на отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и трудач. 1 ст. 109 ТК РФ. «Компьютерные» перерывы как раз к таким относятся. При их установлении рекомендуется учитывать нормы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Продолжительность перерывов. Жестких требований нет, однако рекомендуем следовать нормам СанПиН. Согласно им в зависимости от нагрузки работника суммарное время перерывов при 8-часовой рабочей смене должно составлять от 50 до 90 минут, а при 12-часовой — от 80 до 140 минутп. 1.2 приложения № 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Это означает, к примеру, что если сотрудник работает за компьютером до 6 часов в течение 8-часового рабочего дня, то ему полагается суммарно 90 минут перерывов в день.

Внимание

Перерывы в работе для отдыха от компьютера предоставляются в дополнение к перерыву на обедстатьи 108, 109 ТК РФ.

Порядок установления перерывов. Непосредственно время начала и продолжительность каждого перерыва для различных категорий работников следует прописать в ПВТРабз. 10 ч. 2 ст. 22, ст. 109 ТК РФ.

При установлении продолжительности каждого перерыва в работе придерживайтесь следующих требований СанПиН:

•сотрудникам, чья работа за ПК носит постоянный характер и не чередуется с другой работой (поездками, совещаниями, встречами и т. д.), следует предоставлять кратковременные перерывы (на 10—15 минут) через каждые 45—60 минут работы за компьютеромп. 1.4 приложения № 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

•работать за ПК без перерыва можно не более 60 минутп. 1.5 приложения № 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

•при работе за компьютером в ночное время (с 22 до 6 часов) продолжительность перерывов следует увеличить на 30%п. 1.6 приложения № 7 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Как работники вправе использовать время перерывов. По своему усмотрению, в частности не находиться на рабочем месте и не выполнять другую работуст. 109 ТК РФ; Письмо Минтруда от 14.06.2017 № 14-2/ООГ-4765.

Нужно ли оплачивать перерывы. «Компьютерные» перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются как работа. Они не продлевают продолжительность рабочего дня сотрудника и в табеле учета рабочего времени никак отдельно не выделяются.

* * *

Помимо вышеупомянутых перерывов, работодатели вправе по своему усмотрению устанавливать во внутренней нормативке и иные перерывы. Кому, сколько и когда их предоставлять, оплачивать или нет такие перерывы, работодатель вправе решать самостоятельно.

Что это могут быть за перерывы? Да, например, для курения. Если работодатель хочет восполнить «прокуренное» работником время, можно установить в ПВТР перерывы продолжительностью, допустим, по 5 минут в конце каждого часа, не включать их в рабочее время и не оплачивать.

Понравилась ли вам статья?

- Почему оценка снижена?

- Есть ошибки

- Слишком теоретическая статья, в работе бесполезна

- Нет ответа по поставленные вопросы

- Аргументы неубедительны

- Ничего нового не нашел

- Нужно больше примеров

- Тема не актуальна

- Статья появилась слишком поздно

- Слишком много слов

-

Другое

Поставить оценку

Комментарии (0)

Оценивать статьи могут только подписчики журнала «Главная книга» или по демодоступу.

-

я подписчик электронного журнала

-

я не подписчик, но хочу им стать

-

хочу читать статьи бесплатно и попробовать все возможности подписчика

Другие статьи журнала по теме:

Кадры / Оплата труда

2023 г.

2022 г.

2021 г.

Трудовой кодекс о сменном графике работы

Если компании работает по сменному графику, работодателю необходимо учитывать нюансы, предусмотренные трудовым законодательством.

Сменную работу ТК РФ (ст. 103) разрешает применять:

- если продолжительность производственного процесса выше допустимой длительности ежедневной работы;

- для эффективного использования оборудования, увеличения объема продукции (работ, услуг).

Обычно внутрифирменными локальными актами и трудовыми договорами устанавливается продолжительность рабочей смены работников и порядок их чередования с междусменными промежутками для отдыха.

Составить трудовой договор с условием о сменном графике работы вам поможет Готовое решение с подробными разъяснениями и примерами формулировок от КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к этой правовой системе, пробный полный доступ можно получить бесплатно.

Разобраться с нюансами составления других документов, определяющих режим труда и отдыха работников, помогут материалы нашего сайта:

- «Правила внутреннего трудового распорядка — образец»;

- «Унифицированная форма № ТД-1 — Трудовой договор».

Для правильной организации сменной работы составляются графики сменности с соблюдением следующих условий:

- график может предусматривать работу в несколько смен (2, 3 или более);

- работа в течение 2 смен подряд запрещается;

- при составлении графика работодателю придется учесть мнение профсоюзного органа (если он есть в компании);

- необходимо ознакомить работников с графиком сменности не менее чем за 1 месяц до введения его в действие.

Виды сменных графиков

В зависимости от технологии работы компании для разных должностей могут устанавливаться графики сменности с разной продолжительностью и сочетанием рабочих отрезков времени с периодами отдыха.

К примеру, для работников такой специфичной сферы, как железнодорожный транспорт, могут разрабатываться графики со следующими параметрами:

- дневная и ночная смена, отдых после ночной работы и выходной день, сменяющийся новой рабочей сменой;

- 2 рабочих дня продолжительностью по 11 часов каждый (без работы в ночное время) чередуются с двумя днями отдыха, следующими подряд;

- рабочие смены сочетаются с отдыхом в следующей комбинации: рабочие сутки через трое суток отдыха.

Первая форма сменной работы характерна для операторов, дежурных по станции, осмотрщиков-ремонтников вагонов, слесарей по ремонту подвижного состава и других работников, обеспечивающих круглосуточный прием, пропуск и обработку подвижного состава.

Специфика деятельности работников второй группы не требует круглосуточного присутствия на рабочих местах, однако не допускает каких-либо перерывов в дневных рабочих сменах. К числу таких работников можно отнести диспетчеров по учету вагонов, требующих отцепочного ремонта, и иные подобные должности.

Работа в режиме «сутки через трое» характерна для службы охраны помещений и территории. Как рассчитать сменный график для данной категории работников, рассмотрим далее.

Расчет сменного графика работы

Чтобы рассчитать график рабочего времени для сменной работы «сутки через трое», необходимо:

- установить суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ);

- раздельно отражать в графике работу в дневное и ночное время;

- учесть законодательно установленную длительность перерывов для отдыха и приема пищи (не более 2 часов и не менее получаса, ст. 108 ТК РФ);

- персонифицировать учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником (ст. 91 ТК РФ).

С документами, используемыми при учете фактически отработанного времени, знакомьтесь с помощью материалов нашего сайта:

- «Унифицированная форма № Т-12 — бланк и образец»;

- «Унифицированная форма № Т-13 — бланк и образец».

Важно! При оформлении графика рабочего времени необходимо учитывать законодательно установленное условие о 42 часах еженедельного непрерывного отдыха (ст. 110 ТК РФ).

Результаты расчета параметров сменного графика и его результаты обычно оформляются в табличной форме и вывешиваются на всеобщее обозрение.

Работник должен узнать о параметрах сменного графика не менее чем за 1 месяц до его введения в действие. Обязанность по такому ознакомлению лежит на работодателе (ст. 103 ТК РФ).

Какие есть нюансы предоставления ежегодных отпусков работникам со сменым графиком, узнайте из КонсультантПлюс. Получите пробный доступ к системе и переходите в Готовое решение.

Оплата труда при сменном графике: нюансы

Расчет заработной платы при сменной работе имеет свои особенности по сравнению с аналогичными расчетами в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными днями в ее конце.

При сменном графике привычные для всех выходные дни (суббота и воскресенье) могут по графику быть рабочими, а отдых сменного работника будет приходиться на период трудовых будней.

Расчет заработной платы сменного работника специфичен тем, что количество рабочих часов по графику может отличаться от нормы в сторону увеличения (плановая сверхурочная работа) либо образовывать плановую недоработку.

Важно! При применении суммированного учета рабочего времени годовое количество сверхурочных часов не может превышать 120 (ст. 99 ТК РФ).

Чтобы избежать ошибок в зарплатных расчетах при сменной работе, необходимо по окончании установленного компанией учетного периода проводить процедуру сверки следующих показателей:

- фактически отработанных работником по графику часов;

- количества рабочих часов за учетный период по норме.

Если при сравнении первый показатель превысит второй, необходимо рассчитать и оплатить переработку.

Важно! В соответствии с п. 5.5 постановления от 30.05.1985 Госкомтруда СССР № 162, ВЦСПС № 12-55 переработка подлежит оплате в полуторном (первые 2 часа, приходящиеся в среднем на каждый рабочий день учетного периода) и двойном размере (последующие часы работы).

Подобный подход при оплате сверхурочных подтвержден Верховным судом РФ (разд. 5 обзора, утвержденного президиумом ВС РФ 26.02.2014).

Пример расчета зарплаты сменного работника при наличии переработки рассмотрим в следующем разделе.

Как рассчитать зарплату при сменной работе

Рассмотрим пример.

Оперативному диспетчеру установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 1 месяц. Работа осуществляется по графику 2/2 (2 рабочих дня по 11 часов через 2 выходных).

По графику за месяц диспетчер отработал 165 часов при норме 160 часов. Бухгалтер произвел следующий расчет (часовая тарифная ставка диспетчера — 260 руб.):

- зарплата за отработанное время: 165 ч × 260 руб./ч = 42 900 руб.;

- часы переработки: 165 – 160 = 5 ч;

- число рабочих дней в учетном периоде: 165 ч / 11 ч за смену = 15 дн.;

- расчетный коэффициент (средняя продолжительность сверхурочной работы, приходящаяся на 1 рабочий день учетного периода): 5 ч / 15 дн. = 0,33 ч/дн. (не превышает 2 часов в день, что соответствует оплате часов переработки в полуторном размере);

- сумма доплаты за сверхурочную работу: 260 руб./ч × 5 ч × (1,5 – 1) = 650 руб.;

- общая сумма зарплаты: 42 900 + 650 = 43 550 руб.

При таком же подходе можно произвести расчет по-другому:

- зарплата за норму часов: 160 ч × 260 руб./ч = 41 600 руб.;

- доплата за переработку: 5 ч × 260 руб./ч × 1,5 = 1 950 руб.;

- общая сумма зарплаты: 41 600 + 1 950 = 43 550 руб.

На конечный результат выбор способа расчета не влияет.

Праздничные зарплатные добавки сменникам

В отношении оплаты праздников, выпавших на рабочие смены, действует общий порядок, установленный трудовым законодательством.

Важно! В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Праздничные нерабочие дни перечислены в ст. 112 ТК РФ.

Следуя законодательно определенной минимальной планке праздничных доплат, работодатель вправе установить свой размер таких доплат. Их максимальная граница законом не регулируется. Порядок оплаты праздничных дней, как и все остальные важные нюансы зарплатных расчетов, необходимо отразить во внутреннем локальном акте компании (коллективном договоре, положении об оплате труда и др.).

При расчете зарплаты сменного работника, при условии что в расчетном месяце его рабочие смены совпали с праздничными нерабочими днями, необходимо учесть следующее:

- если работник заступил на смену в 8:00 праздничного дня и его смена длится 11 рабочих часов, все фактически отработанные часы подлежат праздничной доплате в полном объеме;

- если часть рабочей смены приходится на ночной период (к примеру, с 20:00 праздничного дня до утра следующего дня), расчет праздничной доплаты необходимо производить только до 24 часов праздничного дня (в данном случае за 4 часа) — с 20:00 до 24:00 праздничного дня.

Итоги

Сменный труд относится к работе в условиях гибкого рабочего времени. Трудовым законодательством регламентируются особенности его организации, учета и оплаты.

Работодателю необходимо правильно рассчитать продолжительность рабочих смен и перерывов на отдых, оформить сменный график, своевременно ознакомить с ним работников, производить учет фактически отработанного работниками времени, а затем грамотно начислять заработную плату с учетом особенностей сменной работы.