Подготовлены редакции документа с изменениями, не вступившими в силу

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ)

1. Утратил силу. — Федеральный закон от 29.12.2015 N 406-ФЗ.

(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.

О возможности продления срока исполнения представлений (предписаний) в 2022 году см. Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 665.

2. Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах компетенции органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому указанному в представлении нарушению:

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 71-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 71-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности его устранения.

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 71-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(п. 2 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 199-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Под предписанием в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию.

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 71-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля направляют копии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и организациям.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 199-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.1. Представления и предписания органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 406-ФЗ)

3.2. По решению органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля.

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ)

4. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля о возмещении причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 406-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. В представлениях и предписаниях органа государственного (муниципального) финансового контроля не указывается информация о нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.

(п. 5 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 71-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Обжалование закупки и проверка заказчика Антимонопольной службой могут привести к выдаче предписания. Рассказываем, что представляет собой этот документ, когда его выдают и что делать, если есть предписание ФАС.

Статья актуализирована экспертом Эллой Залужной

Когда выдается

Предписание ФАС — это распоряжение Антимонопольной службы, понуждающее к выполнению определенных действий участников контрактной системы. В таком документе, как «Решение», Антимонопольная служба лишь указывает, выявлены ли нарушения или нет. В «Предписании» Антимонопольная служба указывает, какие действия необходимо сделать, чтобы устранить нарушения (не выдается только в том случае, когда нарушения не повлияли на результаты определения победителя).

135-ФЗ от 26.07.2006 разъясняет, какие предписания могут направлять изготовителю федеральный антимонопольный орган: ФАС направляет требование об устранении нарушений хозяйствующим субъектам при нарушениях антимонопольного законодательства.

Согласно Административному регламенту ФАС, утвержденному Приказом от 19.11.2014 № 727/14, действиями, направленными на устранение нарушений в рамках проведенного заказа, являются:

- внесение изменений в извещение и документацию с продлением сроков подачи заявок (исправить некорректное техническое задание, установить требование о наличии у потенциальных участников лицензий, свидетельств и др.);

- отмена протоколов, составленных в ходе выявления победителя;

- осуществление закупки в соответствии с требованиями 44-ФЗ (установление корректных сроков окончания подачи заявок, даты проведения аукциона и др.).

Подсказываем, что делать, если процедура торгов еще не приостановлена по жалобе: если еще позволяют сроки, внесите изменения в извещение и сопроводительную документацию.

Минфин в письме № 24-04-08/38409 от 20.06.2017 уточняет, вправе ли должностные лица органов внутреннего государственного и муниципального финансового контроля выдавать предписание до окончания срока подачи заявок: по 44-ФЗ должностные лица органов внутреннего финансового контроля уполномочены выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в сфере закупок. Подписать контракт удастся только после устранения выявленных нарушений.

Форма документа

В документе по требованиям к содержанию предписания ФАС должна содержаться следующая информация:

- дата и место выдачи;

- состав комиссии;

- сведения о сопутствующем решении;

- наименование, адрес заказчика, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии, оператора электронной площадки;

- указание действий, которые необходимо осуществить с целью устранения нарушений;

- сроки, в течение которых исполняют требование;

- сроки, в течение которых в контрольный орган должны поступить копии документов и сведения об исполнении.

Антимонопольная служба направляет документ всем участникам разбирательства и публикует его на сайте ЕИС.

Образец предписания из ЕИС

Действия по исполнению

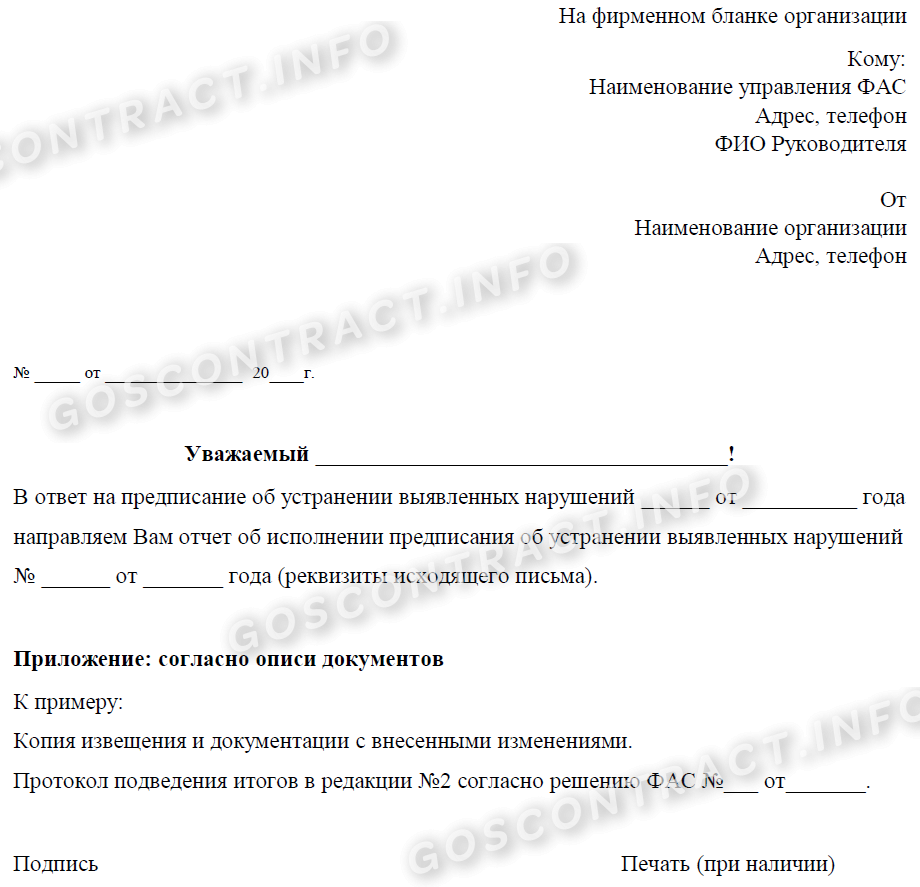

После выдачи документа орган, которому его выдали, обязан не только выполнить установленные требования, но и отчитаться в контрольную службу об исполнении. В сроки, установленные антимонопольным органом, виновная организация должна направить письменный ответ на предписание и уведомить об исполнении указаний ФАС.

Письмо в ФАС об исполнении предписания, образец

Как отменить протоколы по предписанию ФАС

Наиболее часто по указанию Антимонопольной службы заказчикам предписывается отменить протоколы, составленные в ходе проведения процедуры, или внести изменения в закупочную документацию согласно выданным заключениям контрольного органа. Приведем инструкции по этим операциям.

Как внести изменения в документацию

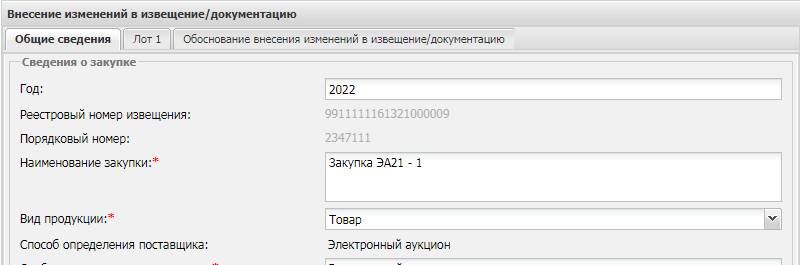

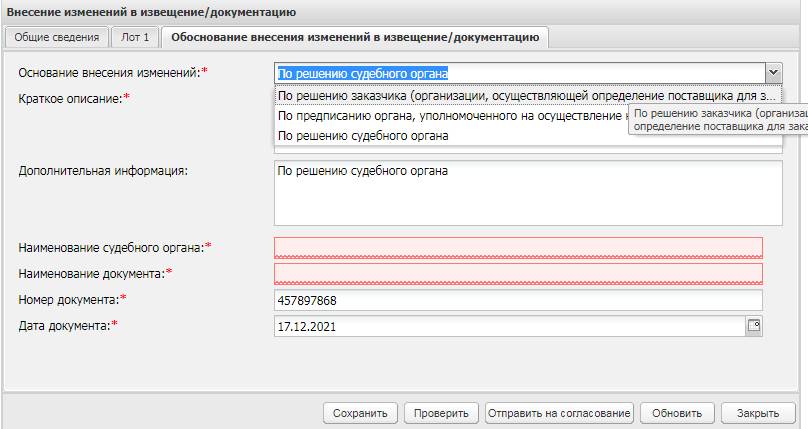

Рассказываем, как внести изменения в извещение и сопроводительную документацию по требованию ФАС в АИСГЗ:

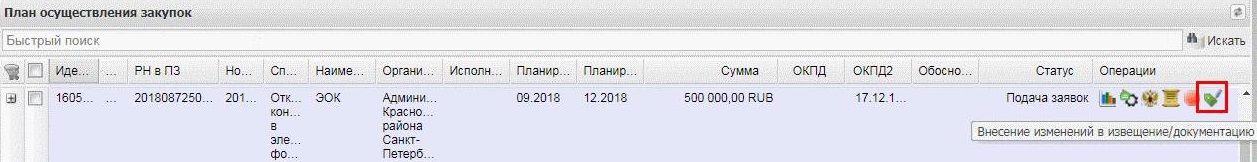

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет АИСГЗ и пройдите по пути меню «Определение поставщика» → «Извещения о размещении» → «В работе».

Шаг 2. Выберите необходимое извещение и в открывшемся столбце «Операции» у требуемой закупки нажмите на пиктограмму «Внесение изменений» и дождитесь загрузки формы.

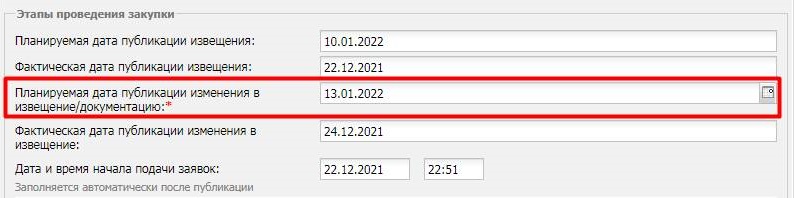

Шаг 3. В блоке формы «Этапы проведения закупки» вручную выбором из инструмента «Календарь» заполните поле «Планируемая дата публикации изменения в извещение/документацию».

Шаг 4. Перейдите на вкладку «Обоснование внесения изменений в извещение/документацию» или «Обоснование внесения изменений в извещение» и заполните пустые поля:

- основание внесения изменений — «Предписание органа контроля»;

- дата принятия решения;

- реквизиты требования об устранении нарушений.

Шаг 5. Прикрепите новые файлы документации.

Шаг 6. Опубликуйте изменения в ЕИС.

Если необходимо внести изменения напрямую в ЕИС:

- Найдите закупку на нужном этапе в личном кабинете ЕИС.

- Выберите в меню «Документы закупки» и нажмите на ссылку «Внести изменения по решению заказчика/Внести изменения по решению контролирующего органа или по решению суда».

- Заполните основание, внесите необходимые изменения и разместите их в системе.

Как отменить протоколы

Отмена протоколов по электронным процедурам происходит на электронной площадке и только по требованию Антимонопольной службы или судебного органа. Например, чтобы отменить протокол о подведении итогов электронного аукциона по 44-ФЗ по решению ФАС на площадке Сбербанк-АСТ, необходимо отправить официальное обращение в техподдержку ЭТП. После его рассмотрения площадка аннулирует протокол и позволит рассмотреть заявки заново.

Полное аннулирование процедуры выбора поставщика проводится заказчиком или иным организатором торгов в ЕИС. После аннулирования закупки в системе информация автоматически попадет на торговую площадку, после чего закупка и утвержденные протоколы будут отменены по решению ФАС или суда.

Вот инструкция, как аннулировать закупку вместе с протоколами в ЕИС:

- Выберите закупку, которую необходимо отменить, и перейдите на вкладку «Документы закупки».

- Выберите функцию «Отмена определения поставщика по решению контролирующего или судебного органа, либо по результатам общественного обсуждения».

- Заполните форму и прикрепите документы, подтверждающие наличие оснований.

- Нажмите на кнопку «Разместить».

Решение комиссии обжалуют в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия, а неисполнение в срок требований ФАС, в том числе уклонение от выполнения, частичное или несвоевременное исполнение пунктов, влечет за собой административную ответственность и дальнейшее обращение Антимонопольной службы в суд с иском о понуждении исправления нарушений. Штраф, согласно ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ, на должностных лиц составляет 50 000 руб.; на юридических лиц — 500 000 руб., а повторное совершение данного правонарушения влечет дисквалификацию сроком на один год.

Утверждаю

Руководитель

Федерального казначейства

Р.Е.АРТЮХИН

10 декабря 2019 года

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,

СОСТАВЛЯЕМЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ

ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

I. Общие положения

1.1. Рекомендации по составлению и оформлению предписаний и представлений, составляемых по результатам осуществления контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю (далее — Рекомендации), разработаны в целях обеспечения единообразного подхода и повышения качества подготовки процессуальных документов по результатам контрольных мероприятий, а также недопущения нарушений при их составлении и оформлении.

1.2. Настоящие Рекомендации распространяются на составление и оформление представлений и предписаний, направляемых Федеральным казначейством и его территориальными органами по результатам контрольных мероприятий, осуществленных в рамках исполнения полномочий, установленных статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ) < 1 > .

< 1 > С 01.01.2020 к полномочиям органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля отнесен контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Методические рекомендации по составлению представлений и предписаний, направляемых Федеральным казначейством и его территориальными органами по результатам осуществления контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, будут доведены дополнительно.

1.3. Настоящие Рекомендации направлены на оказание практической помощи должностным лицам структурных подразделений Федерального казначейства и его территориальных органов, осуществляющих полномочия и функции по контролю в финансово-бюджетной сфере.

1.4. Настоящие Рекомендации подлежат применению с учетом приказа Федерального казначейства от 28 мая 2019 г. N 17н «Об утверждении форм и требований к содержанию документов, составляемых должностными лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере».

1.5. Термины, используемые в настоящих Рекомендациях, имеют то же значение, что и в БК РФ, Правилах осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1092 (далее — Правила N 1092), иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, правовых актах Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, регламентирующих осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.

II. Общие требования к составлению и оформлению

предписаний и представлений

2.1. Предписания, представления оформляются в соответствии с требованиями пунктов 2, 3 статьи 270.2 БК РФ (в ред. Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 199-ФЗ).

До издания федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля предписания и представления составляются и направляются объектам контроля в соответствии с порядком, установленным Правилами N 1092, Административным регламентом исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 марта 2014 г. N 18н (далее — Административный регламент N 18н), а также правовыми актами Федерального казначейства, регламентирующими осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.

Положения Правил N 1092 и Административного регламента N 18н применяются в части, не противоречащей положениям БК РФ.

2.2. Представление согласно пункту 2 статьи 270.2 БК РФ является документом органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемым объекту контроля и содержащим информацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.

2.3. Исходя из положений пункта 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации предписание оформляется в целях возмещения ущерба, причиненного публично-правовому образованию в связи с бюджетными нарушениями, выявленными органами внутреннего (муниципального) государственного финансового контроля, при наличии возможности определения суммы ущерба и только в случае невозможности устранения такого нарушения или если такое нарушение не устранено в срок, установленный в представлении.

Таким образом, предписание может быть направлено только по фактам причинения в связи с совершением и неустранением (невозможностью устранения) бюджетного нарушения ущерба публично-правовому образованию и при возможности определения суммы такого ущерба.

В случае невозможности определения суммы ущерба, причиненного публично-правовому образованию в связи с бюджетными нарушениями, выявленными органами внутреннего (муниципального) государственного финансового контроля, предписание объекту контроля не направляется.

При этом в случае если бюджетное нарушение является неустранимым, предписание при наличии возможности определения суммы ущерба, причиненного публично-правовому образованию в связи с бюджетными нарушениями, направляется объекту контроля одновременно с представлением, содержащим требования о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения.

В целях исполнения положений БК РФ до издания федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля рекомендуется в случаях неустранения объектом контроля бюджетного нарушения, указанного в представлении, обеспечить направление предписания в срок не более 7 календарных дней после дня окончания срока исполнения такого представления.

2.4. При реализации результатов контрольного мероприятия предписание (не по факту неисполнения представления) направляется только в случае невозможности устранения бюджетного нарушения, повлекшего причинение ущерба публично-правовому образованию, сумму которого возможно определить, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 270.2 БК РФ.

Одновременно в таком случае может быть направлено представление с требованием о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения.

2.5. Предписания и представления составляются по формам и с соблюдением требований к содержанию документов, составляемых должностными лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, установленных приказом Федерального казначейства от 28 мая 2019 г. N 17н «Об утверждении форм и требований к содержанию документов, составляемых должностными лицами Федерального казначейства при реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере».

2.6. Предписания и представления оформляются в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в центральном аппарате Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 3 ноября 2010 г. N 287 (Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденной приказом Федерального казначейства от 27 мая 2011 г. N 206).

В предписаниях и представлениях не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписями должностного лица Федерального казначейства (его территориального органа), подписавшего указанные документы.

2.7. В предписаниях и представлениях рекомендуется указывать идентификатор контрольного мероприятия, по результатам которого составляется предписание, представление, в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 31 января 2017 г. N 15 «Об утверждении Правил присвоения идентификаторов контрольных мероприятий Федерального казначейства и его территориальных органов в финансово-бюджетной сфере». Идентификатор контрольного мероприятия рекомендуется указывать после темы контрольного мероприятия.

III. Указание в представлениях и предписаниях информации

о бюджетных нарушениях, выявленных по результатам

контрольных мероприятий

3.1. При указании в предписаниях и представлениях информации о бюджетных нарушениях, выявленных по результатам контрольных мероприятий, должностным лицам Федерального казначейства и его территориальных органов необходимо исходить из следующего:

— при описании бюджетных нарушений обязательно указание ссылок на нарушенные положения законодательных, нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов и иных документов, соблюдение которых проверяется в соответствии со статьей 269.2 БК РФ (с обязательным указанием их структурных единиц < 2 > );

< 2 > Указание на статьи, части, пункты, подпункты, абзацы документа, позволяющее однозначно идентифицировать положение документа.

— отражаемая в представлениях и предписаниях информация должна соответствовать решениям, принятым руководителем (заместителем руководителя) Федерального казначейства (его территориального органа) по результатам рассмотрения актов и иных материалов контрольного мероприятия.

3.2. Описание бюджетных нарушений в предписаниях, представлениях начинается со слов «В нарушение», далее указываются законодательные акты Российской Федерации и (или) нормативные правовые акты, правовые акты, иные документы, являющиеся правовым основанием предоставления и использования (расходования) средств (в том числе договора, соглашения) (их структурные единицы), положения которых были нарушены (не соблюдены) объектом контроля при осуществлении возложенных на него полномочий (обязанностей).

3.3. При необходимости, в целях полного и всестороннего описания бюджетных нарушений (действий (бездействия) объекта контроля) в представлениях и предписаниях могут указываться положения законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов, правовых актов, соглашений, договоров, регламентирующие соответствующую сферу деятельности объекта контроля и (или) обуславливающие осуществление расходования средств, а также закрепляющие ограничения (обязательства, порядок, сроки), возникающие при использовании (расходовании, направлении) средств.

3.4. При описании бюджетного нарушения рекомендуется руководствоваться следующим:

— описание нарушения должно быть лаконичным и позволять однозначно идентифицировать документы, подтверждающие факт нарушения, и действия (бездействие) объекта контроля, повлекшие нарушение;

— сумма денежных средств, которая была предоставлена, использована (израсходована) с нарушением или в связи с действиями (бездействием) объекта контроля израсходована сверх необходимости (утрачена), указывается в рублях с точностью до копеек;

— в случае если нарушение не выражается в денежной форме, сумма нарушения не указывается;

— суммовые показатели нарушения, выраженные в иностранной валюте, приводятся в представлениях, предписаниях в такой иностранной валюте и в рублях в сумме, определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату совершения объектом контроля соответствующих операций или совершения нарушения;

— в случае необходимости указания в тексте представления, предписания дат, они указываются в формате «ДД.ММ.ГГГГ», в случае невозможности указания (определения) конкретного дня совершения нарушения или в случае если нарушение является длящимся, указывается период его совершения в формате «месяц 20__ года», «20__ год» или «с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»;

— не допускается указание при описании нарушений ссылок на акты и иные материалы контрольных мероприятий, составленные иными контрольно-надзорными органами, подразделениями объекта контроля или вышестоящих по отношению к нему организаций, осуществляющих контроль в отношении объекта контроля Федерального казначейства (его территориального органа) в финансово-бюджетной сфере.

3.5. Пример описания бюджетного нарушения:

«В нарушение пункта __ статьи ____ Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта __ Правил предоставления субсидии _________, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ______ N ____, пункта __ Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету __________________ объектом контроля < 3 > использованы (израсходованы) средства в сумме/размере ______ рублей _____ копеек, источником финансового обеспечения которых является субсидия (субвенция) из федерального бюджета, предоставленная на ___________, на цели, не соответствующие целям их предоставления, а именно оплачены работы по текущему ремонту помещений, финансирование которых в соответствии с разделом ____ Государственной программы _________________, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, подлежит финансированию за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

< 3 > Указывается наименование объекта контроля.».

3.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 270.2 БК РФ в представлениях и предписаниях органа государственного (муниципального) финансового контроля не указывается информация о бюджетных нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.

В иных случаях, а также в случаях устранения бюджетного нарушения объектом контроля после начала соответствующего контрольного мероприятия, в том числе в связи с действиями проверочной (ревизионной) группы, в представление включается информация о выявлении такого нарушения с требованием о принятии мер по устранению причин и условий его совершения.

IV. Оформление требований, включаемых в предписания

и представления

4.1. Требования, включаемые в предписания и представления, должны формироваться исходя из положений пунктов 2, 3 статьи 270.2 БК РФ, а также иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, обуславливающих предоставление (использование) бюджетных средств.

4.2. Требования, включаемые в предписания и представления, должны соответствовать полномочиям Федерального казначейства, быть законны, исполнимы и не должны противоречить нормативно установленным порядку и ограничениям (в том числе, порядкам предоставления (расходования) средств межбюджетных трансфертов, утверждаемым Правительством Российской Федерации, соглашениям (договорам) о предоставлении средств и иным документам, устанавливающим порядок предоставления (использования) бюджетных средств, и ограничения при их предоставлении (использовании)).

В предписаниях и представлениях не допускается указывать требования о привлечении должностных лиц объекта контроля к дисциплинарной и (или) финансовой ответственности (например, выговор, снижение размера материального стимулирования).

4.3. При включении в представления требований, направленных на устранение бюджетных нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, рекомендуется учитывать следующее:

— необходимо указывать непосредственные действия, которые необходимо совершить объекту контроля для устранения бюджетных нарушений или возмещения (возврата) средств, израсходованных с нарушением;

— действия, предписываемые объекту контроля, должны соответствовать установленному нормативному порядку, положениям законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации;

— в случае включения в представление требований к совершению объектом контроля действий, направленных на осуществление операций с денежными средствами, должна указываться соответствующая денежная сумма в рублях с точностью до копеек;

— необходимо учитывать возможность исполнения объектом контроля требуемых действий, в том числе возникновение обстоятельств, не зависящих напрямую от объекта контроля, например, обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) (например, природные и техногенные катастрофы, введение режима чрезвычайной ситуации или режима контртеррористической операции);

— необходимо учитывать возможность самостоятельного выполнения объектом контроля требуемых действий, в том числе необходимость их согласования или взаимодействия с вышестоящими и иными организациями (учреждениями) (например, наличие необходимости согласования изменений сметы казенного учреждения распорядителем бюджетных средств);

— по каждому бюджетному нарушению, содержащемуся в представлении, рекомендуется предписывать соответствующее требование по его устранению. Допускается указание единого требования, направленного на устранение группы однородных (аналогичных) нарушений.

4.4. В представлении по каждому из указываемых в нем бюджетных нарушений должно быть сформулировано требование о принятии мер по устранению причин и условий совершения такого нарушения.

При этом требование о принятии мер по устранению причин и условий совершения бюджетных нарушений возможно распространять на все указываемые в представлении нарушения.

4.5. При подготовке предписания с требованием о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию необходимо учитывать, что предписание может быть направлено только в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок бюджетного нарушения и при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате такого нарушения.

При этом необходимо исходить из того, что ущерб может характеризоваться наличием материальных потерь в виде непредвиденных расходов, утраты имущества и денежных средств.

Вместе с тем, сам по себе факт совершения объектом контроля бюджетного нарушения не свидетельствует о наличии ущерба публично-правовому образованию. Для его подтверждения необходимо установление связи между совершением бюджетного нарушения и причинением ущерба публично-правовому образованию.

В случае указания в предписании требования о возмещении причиненного бюджетными нарушениями ущерба публично-правовому образованию необходимо также указывать в требовании:

— размер (сумму) ущерба публично-правовому образованию, подлежащего возмещению;

— соответствующий счет, на который должны быть перечислены данные средства, с указанием кода главного администратора доходов федерального бюджета и соответствующей текстовой информации для заполнения поля «Назначение платежа».

Также при установлении в предписании требований о возмещении ущерба Российской Федерации необходимо учитывать положения пункта 5 статьи 41 и статьи 161 БК РФ, которыми установлено, что органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы), органы управления государственными внебюджетными фондами и казенные учреждения доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности перечисляют в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. В этой связи участники бюджетного процесса не могут за счет указанных средств осуществлять возмещение незаконно израсходованных средств.

Кроме того, при установлении требований о возмещении причиненного бюджетными нарушениями ущерба публично-правовому образованию необходимо учитывать нормативно установленные ограничения возможностей такого возмещения, например, в соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов не входят в состав иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и изъятию не подлежат.

При этом необходимо отметить, что в случае невозможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию следует рассмотреть вопрос о привлечении соответствующих лиц объекта контроля к административной ответственности, а также в установленном порядке проинформировать вышестоящие организации объекта контроля и органы прокуратуры Российской Федерации о неисполнении представления.

4.6. В случаях установления в представлениях и предписаниях требований о возврате средств в доход федерального бюджета необходимо руководствоваться письмом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 г. N 07-04-05/02-1047.

4.7. При указании срока исполнения предписания, представления необходимо учитывать реалистичность исполнения в установленные сроки объектом контроля требований, включенных в указанные документы, с учетом положений нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих порядок исполнения действий, предписываемых объекту контроля.

4.8. Срок исполнения предписания и представления в целях обеспечения контроля за их исполнением и возможности привлечения должностных лиц объектов контроля к административной ответственности, предусмотренной частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае их неисполнения целесообразно указывать в целом по всем бюджетным нарушениям.

4.9. Срок информирования о результатах исполнения предписания, представления целесообразно указывать исходя из необходимости обеспечения уполномоченным должностным лицом Федерального казначейства (его территориального органа) контроля за их исполнением и с учетом возможности применения к объекту контроля и (или) его должностным лицам ответственности за неисполнение предписания, представления, установленной законодательством Российской Федерации, а также, в случае направления представления — с учетом возникновения необходимости направления предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

V. Рекомендации по включению отдельных групп (видов)

бюджетных нарушений, а также требований по устранению

бюджетных нарушений, устранению причин и условий

бюджетных нарушений в представления

5.1. При рассмотрении вопроса об указании бюджетных нарушений, выразившихся в нецелевом использовании бюджетных средств, средств, источником которых являются средства федерального бюджета, рекомендуется учитывать следующее:

— в случае наличия установленного нормативного порядка возмещения средств бюджета, использованных не по целевому назначению, требования должны формироваться с учетом положений такого порядка (например, Правил возврата финансовой поддержки, предоставленной за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1134);

— положениями статьи 306.4 БК РФ предусмотрено применение соответствующей бюджетной меры принуждения за нецелевое использование средств, в том числе бесспорное взыскание суммы средств, полученных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

5.2. При описании бюджетных нарушений, выразившихся в нецелевом использовании бюджетных средств, средств, источником которых являются средства федерального бюджета, необходимо указывать:

— целевое назначение бюджетных средств, определенное законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств;

— цели, на которые фактически были направлены бюджетные средства;

— сумму бюджетных средств, направленную на цели, не соответствующие целям, определенным документами, являющимися правовыми основаниями получения средств;

— действия (бездействия) объекта контроля, повлекшие использование бюджетных средств не по целевому назначению.

При этом данные факты и обстоятельства должны указываться со ссылками на соответствующие нормативные правовые (правовые) акты, соглашения (договоры) и иные документы, их подтверждающие, а также при необходимости со ссылками на объяснения должностных лиц объекта контроля.

5.3. При описании бюджетных нарушений, выразившихся в неэффективном (нерезультативном) использовании бюджетных средств, средств, источником которых являются средства федерального бюджета, необходимо указывать:

— положения нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих полномочия и обязанности объекта контроля по эффективному (результативному, экономному) использованию предоставленных ему средств;

— положения нормативных правовых актов Российской Федерации, соглашений (договоров) о предоставлении бюджетных средств, устанавливающих критерии оценки эффективности (результативности, экономности) использования бюджетных средств, показатели эффективности (результативности, экономности) (соответствующий результат), которые должны быть достигнуты при использовании (расходовании) средств;

— результат, который объект контроля должен был достигнуть при использовании средств;

— объем средств, определенный для достижения результатов, установленных при их предоставлении;

— фактический результат, достигнутый объектом контроля при использовании средств;

— объем фактически израсходованных средств;

— обстоятельства (причины), в связи с наступлением которых объектом контроля заданный результат не был достигнут, или для его достижения был израсходован объем бюджетных средств сверх запланированного (определенного).

При этом перечисленные факты и обстоятельства при описании и оценке действий объекта контроля следует указывать со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, соглашения (договоры) и другие документы, их подтверждающие, а также на объяснения должностных лиц объекта контроля, полученные в установленном порядке.

5.4. В случае если за бюджетное нарушение, выявленное в рамках контрольного мероприятия, главами 29, 30 БК РФ предусматривается применение бюджетных мер принуждения, необходимо исходить из того, что в соответствии с пунктом 5 статьи 306.2 БК РФ уведомление о применении бюджетной меры принуждения направляется в случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 БК РФ, указанного в представлении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока исполнения представления.

В этой связи в случае выявления бюджетных нарушений, за совершение которых главой 30 БК РФ предусматривается применение бюджетной меры принуждения, они включаются в представления с требованиями по их устранению.

Требования по устранению бюджетных нарушений в рассматриваемом случае формируются исходя из положений нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление и расходование средств, источником которых являются средства федерального бюджета.

1. Утратил силу. — Федеральный закон от 29.12.2015 N 406-ФЗ.

2. Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан.

3. Под предписанием в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

3.1. Представления и предписания органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

4. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля о возмещении причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

Бюджетный кодекс РФ, N 145-ФЗ | ст. 270.2 БК РФ

1. Утратил силу. — Федеральный закон от 29.12.2015 N 406-ФЗ.

2. Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах компетенции органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому указанному в представлении нарушению:

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности его устранения.

3. Под предписанием в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию.

В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля направляют копии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и организациям.

3.1. Представления и предписания органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

3.2. По решению органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля.

4. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля о возмещении причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

5. В представлениях и предписаниях органа государственного (муниципального) финансового контроля не указывается информация о нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.

Постоянная ссылка на документ

- URL

- HTML

- BB-код

- Текст

URL документа [скопировать]

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]

BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]

—

в виде обычного текста для соцсетей и пр. [скопировать]

Скачать документ в формате

Судебная практика по статье 270.2 Бюджетный кодекс РФ:

-

Решение Верховного суда: Определение N 308-КГ15-10367, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация

Признавая названное представление недействительным, суды руководствовались статьями 34, 162, 270.2, 360.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и исходили из того, что перечисленные в представлении департамента нарушения не свидетельствуют о неэффективном использовании учреждением бюджетных средств, поскольку документально не подтверждены…

-

Решение Верховного суда: Определение N 308-КГ17-11534, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация

Считая представление незаконным, администрация обратилась в арбитражный суд. Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды трех инстанций, руководствуясь положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 34, 162, 265, 269.2, 270.2, 306.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора…

-

Решение Верховного суда: Определение N 302-КГ16-21205, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация

Отказывая в удовлетворении заявления, суды руководствовались статьями 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации статьей 269.2, частями 1, 2.4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), частями 2, 10 статьи 50 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ), Положением о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № 77, Положением о территориальных органах Росфиннадзора…

ФАС в СМИ: Предписания: практика ФАС

17 апреля 2015, 09:22

Источник: Конкуренция и право

Одним из основных инструментов, применяемых антимонопольной службой для развития конкуренции и пресечения нарушений, является предписание. С его исполнением и судебным обжалованием связано немало проблем. Для более полного понимания правовой природы этого института, а также раскрытия ряда его особенностей редакция журнала «Конкуренция и право» обратилась к начальнику Аналитического управления Федеральной антимонопольной службы Алексею Геннадьевичу Сушкевичу.

Уважаемый Алексей Геннадьевич, какова суть предписаний? Можете ли Вы назвать наиболее типичные поведенческие условия, которые ФАС России и ее территориальные органы обычно выдают по результатам рассмотрения дела?

– Само по себе предписание предназначено для восстановления положения, которое было на товарном рынке до антиконкурентных действий хозяйствующего субъекта. Поэтому оно имеет восстановительный характер, а также называет действия, которые нельзя совершать, иначе нарушение повторится. В целом суть предписания вытекает из природы самого нарушения и содержит наиболее типичные поведенческие условия, точнее сказать — требования. В частности, заключить договор на условиях, которые указаны в предписании, в сроки, которые названы в нем, не допускать перебоев с поставкой, например, тепловой энергии, обеспечить технологическую возможность подключения и т. п. Таким образом, мы восстанавливаем справедливость в отношениях субъектов естественных монополий, если речь идет о ст. 10 Закона о защите конкуренции, и их клиентов. Что касается ст. 11 Закона, то в этом случае предписываемые нами поведенческие условия очевидны: прекратить участие в антиконкурентном соглашении, совершить действия, направленные на восстановление конкуренции на рынке, существовавшей до подписания и применения соглашения.

Почему бóльшая часть предписаний в России поведенческая, хотя в других странах преобладает структурный тип. На чем основан такой выбор ФАС России?

– Здесь нужно вести речь не о выборе ведомства, а о природе тех нарушений, которые устраняются предписаниями. Абсолютное большинство нарушений антимонопольного законодательства, с которыми имеет дело ФАС России, относительно простые и не связаны со структурой компании, доминирующей на соответствующем товарном рынке. Более 60% случаев злоупотребления доминирующим положением совершаются субъектами естественной монополии. Не имеет смысла выдавать им структурные предписания. Здесь вполне достаточно поведенческого, указывающего, допустим, сроки и справедливые условия заключения договора, а также, например, технические параметры взаимодействия субъекта естественных монополий и лица, чьи права были нарушены.

Да, у нас много поведенческих предписаний. Однако сказать, что структурный тип практически не используется, нельзя. Подтверждением тому служат десятки предписаний о выделении электросетевого бизнеса из компаний, занимающихся генерацией или продажей электроэнергии. Поэтому говорить о преобладании поведенческих предписаний как о следствии выбора ФАС России несправедливо. Повторюсь, это реакция на структуру нарушений.

Ведомство исходит из особенностей российского антимонопольного законодательства. Одна из них состоит в том, что антимонопольное законодательство в Российской Федерации практически без изъятий применяется в отношении действий субъектов естественных монополий. Такого нет в странах – членах Евросоюза. Мы же, пресекая злоупотребление доминирующим положением, на 60, а то и на 80 процентов, осуществляем нетарифное регулирование деятельности субъектов естественных монополий.

Можно ли суммировать наиболее типичные структурные требования, которые контролирующие органы обычно выдают по результатам рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства или сделок по экономической концентрации. Какие именно нарушения устраняются или не допускаются при помощи таких требований?

– Структурные требования по содержанию не сильно отличаются друг от друга. Например, предписываем продать часть производственных активов. Так происходит несколько раз в год в отношении ряда крупных сделок, которые мы рассматриваем в рамках контроля за экономической концентрацией. Также можем предписать продать карьер для добычи полезных ископаемых, торговые площади, бензоколонки, мощности по хранению авиационного топлива, авиакеросина в аэропортах, то есть продать какие-либо объекты имущественного характера, для того чтобы на рынке возникла либо сохранилась конкуренция. Так поступают антимонопольные органы и иных стран мира, к тому же примерно с такой же частотой.

Есть ли какие-либо административные препятствия для развития института структурных предписаний в России?

– Таких препятствий очень много, и в большинстве случаев этот вопрос еще не решен. Перед судьей, который в конечном счете оценивает исполнимость антимонопольных предписаний, стоит множество проблем сугубо правового характера. Антимонопольным законодательством предусмотрен особый вид иска о понуждении исполнения предписания, выданного антимонопольным органом. С ним ФАС России может обратиться в суд. Поэтому судья вынужден проводить оценку исполнимости предписания.

На самом деле довольно легко заявить: «Продайте такие-то активы». А ведь может так оказаться, что активами, которые предписано продать, распоряжается даже не совет директоров, а собрание акционеров. Мы не имеем права предписать ему голосовать так или иначе. Оно ведь может решить активы и не продавать. Кроме того, неясен механизм исполнения предписания. Примером служит ситуация, когда решение должен принять коллективный (коллегиальный) орган, а каждый из его членов голосует по своему усмотрению, оценивая разумность тех или иных доводов.

Еще одна проблема связана с интеллектуальной собственностью. В России запатентованные товарные знаки (права пользования ими) ни разу не передавались по предписанию антимонопольного органа либо по решению суда компанией Х компании Y в целях развития или восстановления конкуренции на рынке. Несмотря на то что в ГК РФ и закреплена возможность принудительной выдачи лицензии по ходатайству антимонопольного органа, такой практики в России пока нет.

В целом принудительная выдача лицензии по предписанию антимонопольного органа для восстановления развития конкуренции – очень перспективное и верное направление. Наши коллеги в США и Евросоюзе обладают таким опытом. Правда, подобные предписания не всегда ведут к возникновению полноценной конкуренции, но все же такие случаи есть. Самый яркий пример — компании Хеrох, которой Федеральная торговая комиссия США предписала поделиться лицензиями с ближайшими конкурентами. Но, во-первых, оказалось, что очень большую роль играют вторичные патенты, о которых Федеральная торговая комиссия ничего не говорила. А во-вторых, принудительное лицензирование только подтолкнуло компанию к научному поиску все новых и новых способов быстрой печати документов, их копирования и тем самым укрепило ее доминирующее положение на соответствующем товарном рынке. Вследствие этого она запатентовала принципиально новые технологии быстрее своих конкурентов. На отдельных товарных рынках, связанных с копированием и печатью документов, она до сих пор занимает доминирующее положение.

Принудительное лицензирование не всегда ведет к возникновению новых конкурентов. Очень часто оказывается, что лидер сохраняется, а на рынке появляются аутсайдеры с устаревшими технологиями, которые обслуживают клиентов, привязанных к ним. Такой умирающий, стагнирующий рынок крупные компании готовы отдать своим конкурентам под влиянием принудительного лицензирования. Поэтому надо понимать, что это направление все же не панацея.

Таким образом, административные препятствия для развития структурных требований в России есть, и касаются они прежде всего правового регулирования исполнения хозяйствующими субъектами решений и предписаний антимонопольного органа.

Какова на сегодня позиция ведомства по вопросу выдачи предписания о взыскании в федеральный бюджет дохода и вынесения постановления о наложении штрафа по административному делу в отношении лица, нарушившего антимонопольное законодательство? Эти два акта выдаются одновременно или выносится только постановление о наложении штрафа? Различаются ли подходы центрального аппарата ФАС России и территориальных органов?

– Несмотря на либеральное толкование КС РФ, антимонопольный орган, как правило, следует идее, заложенной в Постановлении Пленума ВАС РФ № 30[1]о том, что предписание о взыскании доходов в бюджет выдается только в том случае, если оборотный штраф не может быть рассчитан.

В практике ФАС России зачастую встречаются предписания с обтекаемыми формулировками. Например, предписывается «не участвовать в антиконкурентном соглашении», но не указываются конкретные действия по обеспечению конкуренции? Чем это обусловлено? Будут ли меняться подходы ведомства?

– Предписаний общего характера довольно много: «не злоупотреблять доминирующим положением», «не навязывать невыгодных условий договора». По существу, они дублируют запреты ст. 10 Закона о защите конкуренции. Это плохо, рождается неясность. Допустим, хозяйствующий субъект злоупотребил доминирующим положением. Он нарушил запрет ст. 10 Закона или не исполнил предписание? Такая неопределенность говорит о правовой неряшливости, которая должна устраняться в результате обычной административной работы. В частности, Правовое управление ФАС России неоднократно давало рекомендации территориальным управлениям и управлениям центрального аппарата не дублировать в предписаниях положений закона.

В предупреждениях ФАС России часто содержатся требования, чтобы предполагаемый нарушитель совершил определенные действия. В случае их невыполнения, необходимость совершения указанных действий фиксируется в предписании, выданном по результатам рассмотрения дела. Таким образом, предупреждение фактически подменяет собой предписание. Считаете ли Вы такой подход правильным?

– Известна позиция суда по этому поводу: предупреждение может быть обжаловано. Не считаю, что наличие этого института ухудшает положение хозяйствующего субъекта. По сути это и есть некое предупреждение с угрозой возбуждения дела. Компания, конечно, может обратиться в суд и доказать, что предупреждение совершенно безосновательно. Контролирующему органу в таком случае придется представить всю аргументацию, которую он должен был бы развернуть в рамках антимонопольного дела, для того чтобы убедить судью в законности предупреждения. Поэтому, на мой взгляд, практику выдачи предупреждений надо всячески приветствовать, поскольку она повышает правовую определенность применения конкурентным ведомством антимонопольного законодательства.

Предупреждение хорошо еще тем, что оно оставляет открытым вопрос, было ли нарушение антимонопольного законодательства. К тому же, в случае его исполнения, административная ответственность не следует, что для компании означает экономию на расходах, на тяжбе, да еще и на штрафе.

Этот инструмент прекрасно подходит для регулирования действий субъектов естественных монополий, которые со своими клиентами находятся в простых стандартизированных отношениях. К таким отношениям в законе содержится ряд закрепленных требований (по большей части в правилах недискриминационного доступа). Так вот, абсолютное большинство предупреждений обусловлено нарушениями именно этих требований.

Допустим, нарушен срок выдачи условий на подключение магазина к сетям водоканала. В предупреждении антимонопольного органа будет содержаться требование выдать технические условия на подключение в течение десяти дней.

На самом деле, большинство предупреждений очень утилитарны и направлены чаще всего на защиту отдельных лиц, интересы которых ущемлены. Это инструмент очень быстрого реагирования. В этом качестве он и состоялся.

Нельзя запрещать обжаловать предупреждение, нельзя лишать хозяйствующего субъекта права доказывать незаконность его выдачи.

Насколько открыто антимонопольная служба идет на обсуждение параметров предписания со сторонами сделки? Каких изменений можно ожидать?

– Конечно же, ФАС идет на обсуждение параметров предписания. Но этот процесс очень плохо формализован. Основные изменения, которые можно ожидать в практике ФАС в будущем, по-моему, должны как раз затрагивать процедуру выдачи предписания по результатам рассмотрения ходатайства. Формализация диалога антимонопольного органа и заинтересованных лиц по поводу будущих предписаний, при условии выполнения которых сделка может совершаться, необходима. Это должно выглядеть так же, как и рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Должны быть два-три слушания по рассмотрению ходатайства, должна формироваться комиссия. На первых слушаниях ФАС высказывала бы свою озабоченность. На следующих слушаниях можно было бы услышать от сторон, например аргументацию, почему опасения ФАС беспочвенны. Если же опасения ФАС наполнены реальным содержанием, заинтересованные лица вправе были бы предложить какие-то структурные действия для восстановления конкуренции на рынке. На третьем заседании могло бы быть оглашено окончательное решение.

Следует отметить, что за 2014 г. ФАС России рассмотрела 1900 ходатайств. В целом не так много. Эта цифра примерно соответствует объему работы европейских и американских коллег. В России к тому же она постоянно снижается, а значит регулятор может сосредоточиться на рассмотрении более сложных ходатайств.

Часть ходатайств рассматривается ФАС России по ускоренной процедуре, очень быстро. А другая часть, состоящая из наиболее сложных ходатайств, переходит на вторую стадию рассмотрения с продлением на два месяца. С моей точки зрения, самые интересные ходатайства стоит выносить на публичное рассмотрение с участием заинтересованных лиц. Такой опыт есть у наших зарубежных коллег. В недалеком будущем его у них необходимо нам позаимствовать.

Например, свою положительную роль могла бы сыграть фигура трасти. Это лицо, которое следит за выполнением предписаний антимонопольного органа. По своим профессиональным качествам трасти практически не отличается от квалифицированного адвоката с хорошим знанием антимонопольного законодательства. Роль трасти вполне могли бы выполнять юристы некоммерческого партнерства.

Вот, допустим, сделка НК «Роснефть» по установлению контроля над ОАО «ТНК ВР Холдинг». Несмотря на то, что в результате этой сделки рыночная доля НК «Роснефть» колоссально вырастает, антимонопольный орган разрешил ее совершить, но с предписанием продать по ряду субъектов РФ бензоколонки и их сети. Вот здесь и пригодилась бы помощь трасти в части проверки, произошла ли их реальная продажа или нет. Такой опыт накоплен и надо к этому стремиться.

КонсультантПлюс: примечание.

О возможности продления срока исполнения представлений (предписаний) в 2022 году см. Постановление Правительства РФ от 14.04.2022 N 665.

2. Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах компетенции органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому указанному в представлении нарушению:

1) требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности его устранения.

3. Под предписанием в целях настоящего Кодекса понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в представлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию.

В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля направляют копии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных средств, органам исполнительной власти (органам местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам и организациям.

3.1. Представления и предписания органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

3.2. По решению органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля срок исполнения представления, предписания органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля.

4. Неисполнение предписаний органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля о возмещении причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного соответственно нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации государственного (муниципального) органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

5. В представлениях и предписаниях органа государственного (муниципального) финансового контроля не указывается информация о нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.

Статьи 271 — 273. Утратили силу с 1 января 2008 года. — Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ.