МБОУ «Большекибьинская СОШ»

Исследовательская работа

«Сибирский тракт в судьбах декабристов»

(Секция: «краеведческая»)

Выполнила учащаяся 8 класса

Семенова Александра

Руководитель:

Рысьева О.Е.

учитель истории

Б.Кибья 2016 г.

Содержание:

1.Введение-…………………………………………………………………………..3

2.Основная часть-………………………………………………………………. 4-12

2.1.История сибирского тракта…………………………………………………..4-6

2.2.Сибирский тракт: свидетель подвига декабристов и их жен………………6-12

3.Заключение-………………………………………………………………………13

4.Список литературы- …………………………………………………………….14

3.

Дорога скорби и дорога страсти,

Дорога боли, рухнувшей мечты,

Дорога всех невзгод и всех несчастий,

Дорога вечности и вечной суеты.

I ВВЕДЕНИЕ

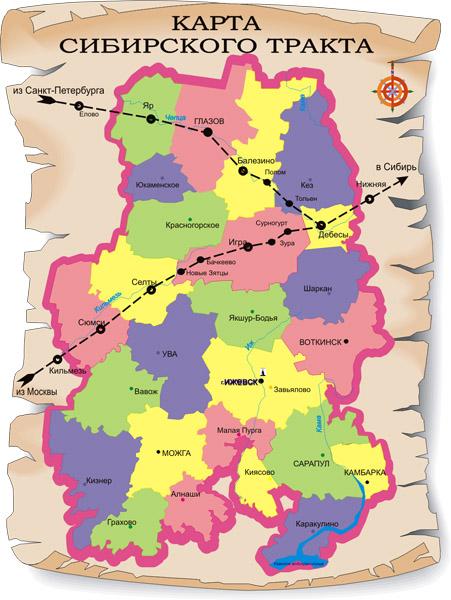

Моя Удмуртия. Край солнечного италмаса и живительных родников. Если посмотреть на карту необъятной России, Удмуртия выглядит как маленькая неприметная точка. Кажется, она затерялась среди бескрайних полей, лугов, полноводных рек и высоких гор. И живет она своей обособленной жизнью. Но это не так. И в своей работе мы хотим это доказать. Наша исследовательская работа называется «Сибирский тракт в судьбах декабристов». Почему мы взяли эту тему? Я считаю, что она актуальна на сегодняшний день. Мы связали в одну тему три великих события истории нашей страны. Ведь 2015 год в России объявлен годом литературы и 14 декабря 2015 года исполнится 190 лет со дня восстания декабристов, когда лучшие сыны России вышли на Сенатскую площадь, чтобы ценою жизни своей разбудить крепостную Россию. 4 ноября 2015 года жители нашей Удмуртии отметили 95 лет государственности республики.

Цель исследования — раскрыть в полном объёме роль сибирского тракта в истории нашей родины, изучив судьбы декабристов.

Задачи:

1.Собрать информацию о декабристах из различных источников.

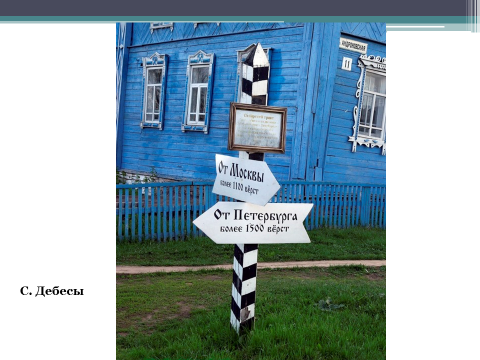

2.Установить связь с музеем Сибирского тракта в с. Дебесы.

3.Анализировать и систематизировать найденный материал.

4.Выступить с исследовательской работой перед учениками школы.

Гипотеза: Мы предполагаем, что Удмуртия является неотделимым звеном интересной и богатой истории нашей великой Родины.

Методы: Чтение и анализ книг, интернет-ресурсов, связь с работниками музея сибирского тракта в с. Дебесы.

4.

II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ИСТОРИЯ СИБИРСКОГО ТРАКТА.

История России тесно связана с историей одной из её главных дорог — Сибирским трактом.

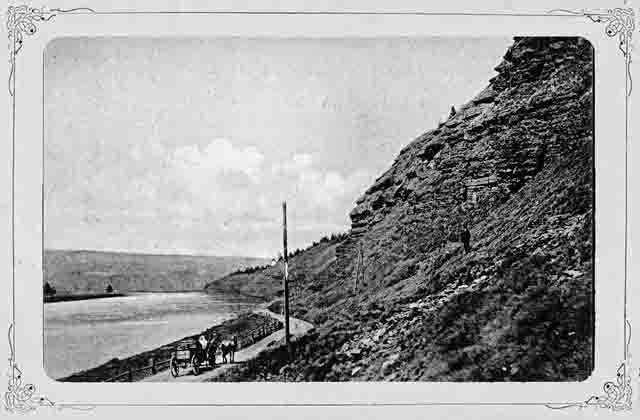

Это самая протяженная дорога в мире. Она составляет около 11 тыс. км. Первое упоминание о прокладке новой дороги от Казани на Кунгур через удмуртские земли относится к XVII веку. Сибирский тракт приковывал к себе внимание не одной высочайшей особы: и Петр I, и Екатерина II, и Александр I понимали необыкновенную важность дороги на Урал и далее — в Сибирь. В1824 году император Александр I и в 1837-м цесаревич будущий Александр II даже путешествовали по тракту. Тракт был проложен во второй половине XVIII века по указу Екатерины II. До второй половины 18 века Сибирский тракт по территории Удмуртии проходил через Яр, Глазов, Балезино, Полом, Зуру, Дебесы. Со второй половины 18 века в связи с быстрым ростом на Урале железнодорожной, оружейной промышленностью и увеличением перевозок сельхозпродуктов и других грузов и товаров, дорогу выпрямили. Он стал

5.

проходить по Юго-Западной части Удмуртии, через Селты, Новые Зятцы, Игру, Дебесы. Она и стала основной дорогой. В селе Дебесы эти пути соединяются: северное направление из Петербурга и южное из Москвы. В пределах Удмуртии тракт имеет протяженность 217 км.

Из Сибири в Россию отправляли обозы с пушниной, золотом, серебром, кедровыми орехами, из России в Сибирь шли мука, крупы, мануфактура, ружейный припас. Тем не менее, некоторые историки считают, что большой хозяйственной роли в масштабах страны Сибирский тракт не сыграл, ибо большинство товаров в то время перевозились на баржах по рекам. Хотя ведь около полугода реки покрыты льдом. Другим стал знаменит Сибирский тракт — кандальным звоном несчастных. Называлась эта дорога «Сибирский тракт», а ещё «государева дорога», «великий кандальный путь», «Екатерининский тракт». Главным видом транспорта тогда была лошадиная упряжка, управляли которой ямщики. Люди проводили в дороге очень долгое время, и для отдыха людей и животных на протяжении всего пути располагались ямские станции. Вначале ямские станции на государевой дороге представляли собой выкопанные ямы – землянки, в которых хранился запас продовольствия для людей и животных.

6.

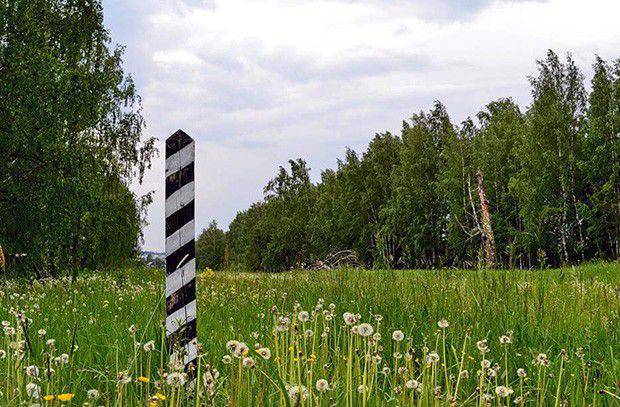

Со временем на месте землянок появились избы. Через каждые 20-30 км. устанавливали верстовые столбы. Александр I требовал озеленять непроезжую часть тракта, чтобы путники не теряли дорогу в снег и непогоду. Каждому крестьянскому хозяйству притрактовых деревень был дан «урок» посадить на придорожной полосе по нескольку берёз и следить за их выживанием. Ответственность за сохранность берёз ложилась на общину. Придорожные березовые аллеи украсили тракт. Народ окрестил их Александровскими.

Александровские березы у с. Дебесы

2.2.СИБИРСКИЙ ТРАКТ: СВИДЕТЕЛЬ ПОДВИГА ДЕКАБРИСТОВ И ИХ ЖЕН.

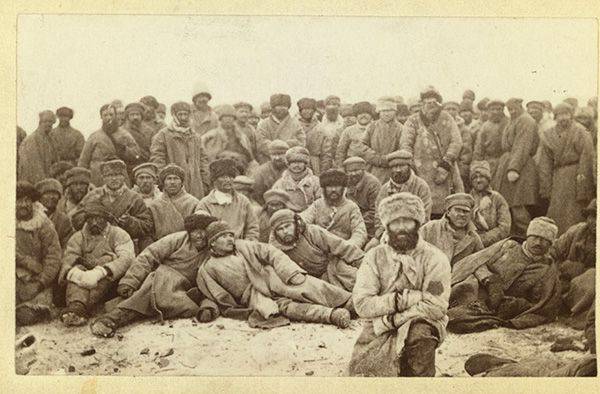

В народе тракт называли «великий кандальный путь» или «дорогой слез и горя», ведь по нему, кроме государевых людей, прошли тысячи арестантов: политзаключенные, декабристы, беглые крепостные, переселенцы. Их заковывали в кандалы, связывали друг с другом и вели по 100-200 человек, иногда их количество достигало 500 человек, а позади ехал надзиратель с ружьем.При побеге заключенного конвоиры могли схватить любого мужика в дороге и связать с заключенными и увезти. Поэтому крестьяне боялись ездить по Сибирскому тракту.

Да и езда была запрещена для крестьян.

7.

Этапная тюрьма в с. Дебесы

Вскоре через каждые 20-30 километров по тракту были построены этапные тюрьмы для ночлега каторжан. Утром этапных выстраивали во дворе этапной тюрьмы для проверки и отправки в путь до следующей этапной тюрьмы. И сегодня кое-где еще сохранились здания, связанные с печальной участью Сибирского тракта – быть дорогой неволи. В Дебесах в бывшем здании казармы нижних чинов при конно-этапном пункте теперь разместился музей истории Сибирского тракта. Музейный комплекс — уникален. Это единственный в России музей одной их самых длинных дорог в мире. Там, на музейной витрине, и можно теперь увидеть кандалы, поддужные колокольчики, конную упряжь…

Музей сибирского тракта в с. Дебесы.

Кандалы в витрине музея.

8.

Чего только не видел Большой сибирский тракт! Представьте себе, марширует по нему в Сибирь полк в полном составе. На параде император Павел I остался недоволен исполнением воинского артикула и скомандовал: «Полк! В Сибирь шагом марш!» После убийства сумасбродного императора его сын Александр I приказал вернуть полк. Гонец догнал опальных солдат, когда те миновали Удмуртию и тем же парадным маршем полк вернулся в столицу. «Ничего себе парадец, четыре тыщи вёрст отмаршировали!» Солдаты, впрочем, давно стали привычны для окрестных жителей — многие после окончания службы так и оставались в селах, расположенных вдоль тракта. Не случайно же в Дебесах была улица Солдатская.

О сибирском тракте многие путешественники оставляли воспоминания в своих записках. Из них мы можем черпнуть полезную информацию о жителях нашего края. Приятель Пушкина Филипп Филиппович Вигель в интереснейших «Записках» рассказал о своем путешествии в Сибирь: «От реки Вятки начинаются селения того народа или финского племени, которому она дала свое имя. Тогда была рабочая пора, жители сии, вотяки, целый день были в поле, и мы их мало видели. Они рослее, дороднее и опрятнее других чухонцев, но мне показалось столь же бессмысленны. Язык их должен быть не весьма благозвучен, судя по названиям их деревень: Сакси, Можги, Пумсы, Богчегурты, Чемошуры…Мы ехали дремучими лесами, почти того не примечая, просека была сажен по сто ширины и вечно подле тени, мы никогда не знали ее; а жар был летнесеверный, то есть нестерпимый. Поэтому-то решились мы ехать только ночью, а днем отдыхать; станционные избы представляли к тому большие удобства, ибо простором своим они бы в маленьких городах могли называться домами. Лесу было вдоволь, щадить его было нечего, и строение их изб стоило недорого». [2 стр. 24]

О людях, что проехали в Сибирь по удмуртской земле, впоследствии напишут книги, им будут посвящены страницы школьных учебников. Для крестьян придорожных сел и деревень они просто были «несчастными», как издавна в России называли каторжников.

9.

По Сибирскому тракту проехало много революционеров, останавливаясь в Дебесах, многие переночевали в этапной тюрьме. Так, в 1790 году проехал в Якутию на Ильменский острог страстный ненавистник царского самодержавия, автор «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищев. В 1835 году проехал в Пермь русский демократ Герцен, в 1850 году в кандалах проехал замечательный русский писатель Достоевский, за ним шли петрашевцы, автор стихов «Вперед, без страха и сомнения» Плещеев, в 1864 году через Зуру и Дебесы в кандалах-Чернышевский. С 1826 по 1828 годы мимо удмуртских сел проследовали закованные в ножные кандалы декабристы Е. П. Оболенский, А. И. Якубович, М. С. Лунин, И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер, Н. М. Муравьев, братья Бестужевы… В разные годы проехало по территории Удмуртии более 50 декабристов.

С 1924 года, к 100-летию восстания 14 декабря 1825 года, Мария Марич, русская советская писательница, начала кропотливый сбор материалов для романа «Северное сияние», повествующего о декабристах. Работа над ним поглощала писательницу целиком, отнимала дни и ночи, приносила муки и радости. Критика отмечала талантливость и художественную силу письма Марии Марич. Вот как описывает воспоминания декабристов Мария Марич в своем романе «Северное сияние»:

«Начиная от вотяцких сел, возки окружали белокурые женщины в берестовых, обшитых кумачом головных уборах, позвякивающих серебряными монетами; приподняв полог, вотячки с поклоном подавали проезжающим кто вареного гороху, кто квадраты сотового меда или каравай хлеба, обернутый полотенцем домотканого полотна с китайковой обшивкой по краям. Иные вынимали из-за пазухи печеные яйца, другие подавали еще теплые конопляные лепешки и шаньги. Расталкивая женщин, к возкам подходили крепкие, коренастые вотяки, высыпали из кисетов бурый табак и молча протягивали сидящим в глубине кибиток путникам.

10.

…В промежутках между кибитками и возками мели дорожную пыль и взрыхляли снег кандалы гонимых туда же, в Сибирь, «нижних чинов», участников восстаний на Сенатской площади и на Украине…». [2 стр.33]

На пути в сибирскую каторгу и ссылку писатели-декабристы стремились осмыслить прошлое, настоящее и будущее России. Большинство ссыльных декабристов были творчески одаренными людьми. Но среди них А.А. Бестужев-Марлинский, А.И. Одоевский и В.К. Кюхельбекер выделялись особым литературным талантом. И.И. Пущин и В.К. Кюхельбекер были близкими друзьями-лицеистами А. С. Пушкина.

И.И. Пущин-лицейский друг А.С. Пушкина

Пушкин не только писал о суровой Сибири, но и старался хоть мысленно, но разделить участь тех, кто попал туда не по своей воле. Поэт был во власти неотступной мысли о друзьях-товарищах. “Мой первый друг, мой друг бесценный”, — так восклицает Пушкин в стихах, отправленных И. Пущину в Сибирь. Такие строки невозможно сочинить – такие строки сами рвутся из любящего сердца, глубоко и безнадежно раненного разлукой.

И. И. ПУЩИНУ

Мой первый друг, мой друг бесценный!

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил.

В.К. Кюхельбекер- друг

А.С. Пушкина

11.

Молю святое провиденье:

Да голос мой душе твоей

Дарует то же утешенье,

Да озарит он заточенье

Лучом лицейских ясных дней!

К своим друзьям-лицеистам он обратил свое ободряющее слово, зовущее к стойкости, мужеству, неистребимой вере в грядущее родины. И сейчас не перестаешь преклоняться перед гражданским мужеством Пушкина, презревшим угрозы и запреты, устранившим все препоны и отправившим в каторжную Сибирь дружеское, полное глубокого участия, сердцем продиктованное послание:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокого стремленье

Пушкину, как известно, от имени декабристов ответил Александр Одоевский:

… Но будь спокоен, бард: цепями,

Своей судьбой гордимся мы…

…Наш скорбный труд не пропадет:

Из искры возгорится пламя…

Мечи скуем мы из цепей

И пламя вновь зажжем свободы;

Оно нагрянет на царей, —

И радостно вздохнут народы!

12.

Эти два послания А. Пушкин отправил через А. Муравьеву, отправившуюся следом за мужем на каторгу. Их было одиннадцать, этих героических женщин.

В течении всего 1826 года по Сибирскому тракту через удмуртские деревни и села везли декабристов, а вслед добровольно ехали жены: Екатерина Ивановна Трубецкая, Мария Николаевна Волконская, Александра Григорьевна Муравьева, Елизавета Петровна Нарышкина, две юные француженки, почти не говорившие по-русски, Камилла ле Дантю и Полина Гебль — невесты В. П. Ивашева и И. А. Анненкова. Николай I предоставил каждой право развестись с мужем «государственным преступником». Однако женщины пошли против воли и мнения большинства, открыто поддержав опальных. Они отрешились от роскоши, оставили детей, родных и близких и пошли за мужьями, которых любили. Добровольное изгнание в Сибирь получило громкое общественное звучание. Сегодня трудно представить себе, чем была Сибирь в те времена: «дно мешка», конец света, за тридевять земель. Для самого быстрого курьера — более месяца пути. Бездорожье, разливы рек, метели и леденящий душу ужас перед сибирскими каторжниками — убийцами и ворами.

Подвиг этих смелых женщин вдохновлял многих писателей и поэтов на создание великих произведений. По истечении многих лет, образ этих женщин остается живым и актуальным примером. «…Духовная красота остается красотой и в отдаленности времен, и обаятельный образ женщины второй четверти прошлого столетия сияет и теперь в немеркнущем блеске прежних дней…». [3стр.12]

13.

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня Сибирский тракт основательно спрямили и заасфальтировали. Дорога теперь проходит, минуя населенные пункты. Но сохранились в неприкосновенности старые участки тракта – там все, как и сто лет назад, по ним не мчатся комфортабельные автобусы и мощные грузовики, но именно здесь постигается суть этой великой дороги. Кандальный этот звон до сих пор слышен в российской истории и литературе. Кто только не писал о Сибирском тракте – от Радищева до Розенбаума. Из поколения в поколение в придорожных селах и деревнях передают предания и легенды, связанные с дорогой и теми, кто вольно или невольно путешествовал по тракту. Кандальная слава Большого сибирского тракта осталась в истории, бывшая Солдатская слобода в Дебесах давно переименована. В здании солдатской казармы — музей. Там, на музейной витрине, и можно теперь увидеть кандалы, поддужные колокольчики, конную упряжь… Но осталась страна Сибирь, где по-прежнему говорят: «Там, у вас в России…» Для сибиряков все, что западнее Уральского хребта, — Россия. И все равно не чужие мы друг другу, связала нас издавна общая история, где были и горькие, и светлые страницы, и вот эта дорога, что до сих пор зовется Большой сибирский тракт. Разные области, разные народы связаны этой неразрывной нитью. И среди них наш край- Удмуртская земля. Для меня эта тема особенно близка и приятна, потому что моя мама родом из с. Дебесы. Я уверена, что мои далекие предки были сопричастны к истории Сибирского тракта. При возможности, я прогуляюсь по улицам Дебес и совсем по-новому предстанут передо мной улицы и старинные достопримечательности.

14.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Серия книг «История Отечества», М. , 1998г.

2.Катионов О. Н. Московско-Сибирский тракт и его жители в XVII—XIX в. Новосибирск, 2004.

3.Марк Сергеев.; «Подвиг любви бескорыстной»; «Молодая гвардия»,Москва 1976 г.

4.Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989

Павел Роготнев.

ВОТ НА ПУТИ СЕЛО БОЛЬШОЕ…

(роль Сибирского тракта в жизни села Дебесы. Очерк истории)

Глава первая «Государева дорога»

В каждом населенном пункте есть достопримечательность, которой гордятся ее жители. Для Дебес это Сибирский тракт, одна из самых длинных и старинных дорог в мире…

Прошел он через всю страну, соединив центральную ее часть с самыми дальними окраинами. Не сразу, конечно. Большой Сибирский тракт, как и любое другое важнейшее явление российской истории, оформился не в один день, год, век… И не зря дорогу эту называли Государевой, т.е. государственной важности. По территории Удмуртии Сибирский тракт проходит через четыре современных района: Сюмсинский, Селтинский, Игринский и Дебёсский.

Сибирский тракт складывался на протяжении веков. Для этого потребовался труд казаков, купцов, первопроходцев, служилых людей. В судьбе Сибирского тракта приняли участие также видные государственные деятели, такие как Дмитрий Михайлович Пожарский, Андрей Андреевич Виниус, Василий Никитич Татищев, Витус Йонассен Беринг, Павел Иванович Ягужинский и др. Большую роль в создании тракта сыграли и императоры: Петр I, Екатерина II, Александр I .

Непосредственно путь в Сибирь стал прокладываться служилыми и торговыми людьми в конце XVI века. По северным рекам через Хлынов и Кайгород они добирались до города Киров, села Кай Кировской области и города Соликамск (ранее Соль Камская), затем до Верхотурья, что на реке Тур. Вниз по ее течению можно было спуститься до реки Тобол. А там уже рукой подать до Тобольска – административного центра колонизируемой Сибири.

С освоением Сибирского пути в Россию хлынул поток пушнины – мягкого золота.

Русское феодальное государство, учредив в Верхотурье таможню, поставило перед ней задачу взимать с каждого направляющегося в Сибирь и из Сибири купца пошлину за провоз товара с целью пополнить государеву казну. Так был дан указ: новые дороги в Сибирь не строить и купцам Верхотурскую таможню стороной не объезжать. Для ослушников указ предусматривал строгие меры наказания.

Но у любого правила есть исключения: с расширением и упрочнением торговых и других экономических связей между Россией и Сибирью предприимчивые купцы прокладывают дороги на восток, обходя Верхотурскую таможню с юга. Они добирались по Волге до Казани, от которой по суше ли, по воде ли двигались по направлению к Кунгуру. От Кунгура дорога вела к Екатеринбургу, затем к Тюмени и Тобольску. Казна недополучала огромные прибыли, но воспрепятствовать контрабандистам не могла. Вскоре построенными короткими контрабандистскими путями стали пользоваться и государевы служилые люди.

Так дорога из Казани в Сибирь через территорию верхнечепецких удмуртов (к ним же относится и территория современного Дебесского района) установилась в последней трети XVII века. Таким образом у казанских служилых людей появилась возможность эксплуатации верхочепецких удмуртов. Они наезжали сюда для сбора ясака (налог).

Кроме того, с положением новой проезжей дороги в Сибирь из Казани служилые люди, как казанские, так и сибирские, начали привлекать верхочепецких удмуртов к подводной натуральной повинности, заставляя возить грузы на очень большие расстояния. Например, от Дебес до Соликамска и Кунгура, до казанских пригородов Арска, Малмыжа или Уржума.

Но в 1694 году верхочепецкие удмурты подали в Москву челобитную с жалобой на притеснения казанских служилых людей: «Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, всея великия, малыя и белыя России самодержцем, бьют челом сироты ваши… По ваших великих государей указу… платим мы, сироты ваши, с дворового числа стрелецкие деньги в вашу, великих государей казну по рублю с гривною с двора на Вятке в Приказной избе по вся годы сполна без доимки… И в прошлых, государи, годех со 191-го году и по нынешний 202-й год (с 1682 по 1694 – П.Р.) неведомо по какому указа присылаются к нам… из Казани и из казанских пригородов дворяне казанские и подъячие, и приставы и правят на нас… ясашные деньги сверх стрелецких денег… и в тех ясашных деньгах бьют нас, сирот ваших, и женишек и детишек наших на правеже до смерти, и многих из Вятского уезда в Казанские пригороды нас, сирот ваших, и женишек, и детишек уводят, и без выкупу не отдают, а выкупу берут по рублев 10-ти и по 20-ти и больши, и многие с нас подводы сильно емлют, и гуси и утята берут сильно, и всякое разоренье и тесноту теми своими нападки нас… и домишка наши пустошат. И от тех приезжих всяких чинов людей многие вотяки, покиня свои домишки и пашню впусте, разбрелись врознь».

Кроме челобитной верхочепецкие на незаконное привлечение верхочепецких удмуртов к подводной повинности указывалось следующим образом: «Да нас же, сирот ваших, всяких чинов люди, которые ездят через Дебесский караул по вашему, великих государей, указу и по подорожным, и те, всяких чинов люди емлют с нас… сверх подорожных многие лишние подводы и провозят до Кунгура и до Соли-Камской версТ по 500 и больши».

Кроме челобитной верхочепецкие удмурты в апреле 1694 года послали в Новгородский приказ, который ведал их делами, своих выборных людей. В своих устных показаниях выборные люди подтвердили, что над удмуртами стали «насилия чинить».

После разбора дела дьяк Новгородского приказа 12 мая 1694 года на челобитной верхочепецких удмуртов написал резолюцию «ясаку … грабежев и насилия… отнюдь чинить не велеть», и «новую дорогу велеть оставить».Таким образом, новая дорога в Сибирь начинает жить. Правда, в начале XVIII века Дебесы все таки остались еще в стороне от Большой Сибирской дороги, соединившей Зауралье и центральную Россию через Москву, Нижний Новгород, Арзамас, Казань, Сарапул, Осу, Кунгур и Екатеринбург. Именно этим путем в 1721 году Петр I разрешил пользоваться купцам, едущим на Ирбитскую ярмарку, и для почтовых перевозок. И, если до этого почта шла только с оказией, то с 1698 года ее стали отсылать регулярно три раза за летний сезон, а с 1724 года – ежемесячно.

На строительство Сибирского тракта большое влияние оказала крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева (1773 – 1775 гг.). Во-первых, обновление Сибирского тракта затянулось до конца XVIII столетия. Во-вторых, изменилась и география Сибирского пути: появилась новая северная ветка, а старая между Казанью и Кунгуром была перемещена ближе к северной, соединялись они в селе Дебесы.

Почему так произошло?

Крестьянская война под предводительством Пугачева – одно из величайших потрясений Российского общества последней трети XVIII века – ясно проявила слабость административной системы помещичье-дворянской империи. Местные власти не смогли и не могли собственными силами подавить в зародыше антифеодальное движение народных масс. Поэтому, после разгрома пугачевцев, 7 ноября 1775 года Екатерина II издала указ «Учреждение о губерниях», по которому двадцать губерний были разукрупнены, и их число увеличилось до пятидесяти. Цель «Учреждения…» — создать более благоприятные условия для выполнения главной функции помещичьего государства: держать в повиновении эксплуатируемые крестьянские массы путем придания дворянству на местах большей власти, усиления полицейского надзора над населением. Для лучшего обмена информацией и координации деятельности центральных и губернских органов власти требовалось улучшить систему средств общения, в частности, дорожно-транспортную сеть и почту.

Через пять лет после упомянутого указа учреждается Вятское наместничество (позднее губерния) с центром в городе Вятка. Ближе к Уралу в 1780 году образована Пермская губерния с центром в городе Пермь. Южнее Вятского наместничества на карте России появляется Казанская губерния. В силу возникшей необходимости все губернские центры между собой были соединены трактами межгубернского значения, соответственно: Вятка – Пермь, Вятка – Казань, Казань – Пермь. Вятско-пермский тракт по территории современной Удмуртии пролегал через населенные пункты Елово – Яр – Глазов – Балезино – Полом – Дебесы. От Казани на Пермь дорога шла через Янгул – Ирюк (несколько севернее Малмыжа) – Гоньба – Кильмезь – Сюмси – Селты – Игра – Зура – Дебесы. Старая дорога через Сарапул и Осу на Кунгур была позабыта.

1 июня 1783 года вышел новый указ Екатерины II о трактовом сообщении Санкт-Петербурга с Вяткой. Через 14 лет Санкт-петербургский почтовый тракт, соединившись благодаря Вятско-Пермскому тракту с основной Сибирской дорогой в селе Дебесы, и столица стала напрямую связана с Сибирью. В этот же период на почтовых трактах ямские станции были преобразованы в почтовые. Главное различие между ними в том, что последние обеспечили почте регулярность. Появилась такая станция и в Дебесах.

Таким образом, в 80-90-х годах XVIII века окончательно сложились две ветки Сибирского тракта: на севере – Петербуржско-Вологодская, на юге – Московско-Казанская. С небольшими изменениями они сохранились до наших дней. Обе ветки соединялись в Дебесах, и далее в Сибирь вела лишь одна дорога.

Позднее, в 1817 году специальным указом царя Александра I были утверждены новые правила об устройстве почтовых трактов. Под дорогу отводилась полоса шириной в 30 саженей (около 60 м). Из них под проезжую часть оставляли 8-10 саженей. По 5 саженей по обе стороны проезжей части предназначалось для канав (кюветов) и придорожных березовых аллей. Остаток полосы предполагалось использовать для прогона скота. Березовые аллеи, состоящие из двух рядов посадки, ставились для защиты дорог от снежных заносов в зимнее время. При посадке между каждой березой в ряду соблюдалось расстояние в 4 аршина (2,84 м). В Дебесском районе небольшие участки придорожных березовых аллей до сих пор сохранились около деревень Тольён, Сюрногурт и Усть-Медла.

Для того, чтобы вдоль тракта в короткий срок были посажены березы, каждому крестьянскому хозяйству притрактовых деревень был дан урок: посадить на придорожной полосе по несколько березок и проследить чтобы они окрепли и выросли. Не дай Бог, если береза высохнет! Штраф должна заплатить вся крестьянская община, а не конкретный виновный. А уж после этого общинный сход наказывал виновного.

Березки надолго врезались в народную память, сохранились в рассказах, песнях. В деревнях Комары, Роготнево и Нижняя Пыхта Дебесского района до сих пор пожилые женщины поют иногда старинную хороводную песню. Она начиналась такими словами:

Александровска береза

Посреди круга стояла,

Она листьями шумела,

Золотым венком веяла…

Сибирский тракт внес большие изменения в жизнь жителей села Дебесы. Жить на дороге, значит – служить на ней, нести ямскую, подорожную и подводную повинности, содержать дорогу и стоящие на ней станции в исправном состоянии. Для этого предписывалось засыпать дорогу песком и галькой, в заболоченных местах делать гати, через овраги и речки строить мосты, чистить придорожные канавы. В Дебесском районе недалеко от деревни Нижняя Пыхта, примерно в трех километрах в стороне от Сибирского тракта, среди леса сохранился еще старинный карьер, из которого возили гравий на дорожное полотно. Жители близлежащих деревень раньше называли его по-удмуртски «кӧльы гу», что значит «галечная яма». От карьера, уже заросшего лесом, к тракту вела гатевая дорога, по которой и зимой, и летом гравий возили на санях.

Особенно много средств, времени и сил у населения Дебесской округи отнимала прокладка гатей на заболоченных участках Сибирского тракта, местами тянувшихся километровыми отрезками. Вблизи Дебес имелось два таких участка: один – между селами Зура и Дебесы, другой – у деревни Нижняя Пыхта. Так как работы по дорожному обустройству можно было вести обычно только в весенне-летнее время, очень часто крестьянин отвлекался от своего непосредственного труда, даже в самое горячее страдное время. Бывало, для починки и исправления дорог селению отводился участок за 100-200 верст от него. Поэтому крестьяне предпочитали откупиться от этой повинности вообще, или же стремились получить участок поближе.

Сибирский тракт не играл большой хозяйственной роли в масштабе всей страны. К началу XIX века у тракта сложилась несколько иная специализация. По мере углубления кризиса крепостнической системы в России начинает развертываться освободительное движение. И те, кто стоял в его авангарде, часто высочайшим повелением отправлялись в далекую Сибирь в ссылку, на каторгу или на поселение.

В разное время по Сибирскому тракту в Сибирь проследовали Александр Николаевич Радищев, декабристы, Александр Иванович Герцен, Николай Гаврилович Чернышевский и многие другие, кто выступал против царского деспотизма и мерзостей помещичьих порядков в России.

Шли в Сибирь и партии простых уголовников. Шли и крепостные крестьяне, чем-то неугодившие своим хозяевам-помещикам, которые в 1822 году вновь получили право без суда, по своему усмотрению отправлять возмутителей барского покоя на каторгу.

Так Сибирский тракт стал государевой дорогой, в первую очередь известной своим кандальным звоном. Об этом свидетельствуют и цифры: в 1860 году по Сибирскому тракту перевезено до 20 тысяч пассажиров, 3 миллиона пудов различных грузов (примерно 50 тысяч тонн) и проследовало 18 тысяч осужденных.

Столь оживленное движение арестантских партий по «великому кандальному пути» озаботило царское правительство. По уже упоминавшемуся царскому указу 1817 года предписывалось в местах расположения почтовых станций учредить этапы – пункты для дневок и ночевок арестантов с постройкой специальных тюремных зданий. В Дебесах строительство такой тюрьмы закончили в 1822 году.

Для сопровождения арестантов от одного этапного пункта к другому создавались конвойные команды, состоящие обычно из инвалидной пехотной части: 22 солдата, 2 унтер-офицера, 1 барабанщик и небольшой конный отряд из башкир или уральских казаков. Для Вятской губернии численность конного отряда устанавливалась в 18 человек. Дебесский же этап являлся исключением и был самым большим на территории Удмуртии, так как осуществлял конвоирование на двух ветках Сибирского тракта. К нему было прикреплено 25 конников, и этап назывался конно-этапной тюрьмой. Численность воинской команды при Дебесском этапе значительно увеличилась к середине XIX века. В 1850 году конвойный отряд состоял уже из 30 «нижних чинов» под командой двух офицеров. Тогда же в Дебесах стали нести караульную службу одновременно на пяти постах 17 рядовых, 2 ефрейтора, 1 унтер-офицер. Всего 20 человек.

В 1850 году в связи с нарастанием освободительного движения началась реорганизация конвойных команд. Можно предположить, что сократив численные составы конвойных команд, правительство позаботилось об улучшении их качеств. В 1857 году конвойную команду Дебесской конно-этапной тюрьмы возглавлял не унтер-офицер, а штабс-капитан Ильдефонс Михайлович Волковичий. В 50-ые годы XIX века инвалидные команды при этапах были заменены частями регулярных пехотных полков, комплектовавшихся из губернских гарнизонов. В 1874 году в Дебесах несли службу 166 солдат. Кстати, очень многие солдаты по истечении срока службы оставались жить в Дебесах. Поэтому современная улица Первомайская, где селились бывшие солдаты, называлась раньше Солдатской слободкой.

Помещения этапных и полуэтапных тюрем (полуэтапы находились в селе Зура и деревне Большая Чепца) строились из расчета на арестантскую партию из 50-100 человек, при следовании их один раз в неделю. Чем же отличались полуэтапы от этапов? Обычно на полуэтапах находилась только казарма для ночлега арестантов и конвоиров. Этапное хозяйство было поосновательней: «казармы нижних чинов», тюрьмы, двух амбаров, «3 форменных военных будок», дровяника, порохового погреба, бани и колодца. При этапе был и лазарет для конвойной команды. Все строения были окружены глухим высоким забором (из материалов журналов собраний Сарапульского уездного земства за 1894 год).

************************************************************

Два крупных события второй половины XIX века значительно преобразили жизнь на Сибирском тракте. Первое – изобретение телеграфа, что значительно ослабило значение почтовых станций, ямщиков и троек. Второе – строительство транссибирской железнодорожной магистрали, которая поставила точку в истории сибирских трактовых тюрем-этапов и процесс разрушения патриархальных устоев деревень, расположенных вблизи «чугунки».

Так как арестантов на каторгу и в ссылку с конца века стали отправлять по железной дороге, этапные тюрьмы остались не у дел. В 1894 году хозяйством дебесского этапа заинтересовалась сарапульская уездная земская управа: «… приобретение зданий бывшей Дебесской конвойной команды в собственность Сарапульского земства она находит весьма желательным, так как здания эти могут быть очень полезны для Дебесской больницы. Так амбары, дровяник и погреб могут служить для склада разного больничного имущества и съестных припасов, здание казармы можно приспособить для помещения больных той или иной заразной болезнью, в крайнем же случае для помещения земского училища».

После долгого торга земство купило здание тюрьмы, и с 1896 года на ее месте стала действовать больница. Здание «казармы нижних чинов», в котором еще и при советской власти долгое время функционировала амбулатория районной больницы, сохранилось до наших дней. В настоящее время здесь находится Дебесский музей истории Сибирского тракта.

******************************************************

Бурные события начала XX века существенно повлияли на жизнь сибирской дороги. В годы гражданской войны вдоль тракта шли ожесточенные бои Красной армии с колчаковцами. Не только красноармейцы и белогвардейцы понесли в них тяжелые потери. Пострадал и тракт: взрывались и поджигались мосты, вырубались придорожные березы и телеграфные столбы, от взрывов артиллерийских снарядов на полотне дороги оставались глубокие воронки. И хотя гражданская война продолжалась, обязанность ремонтировать и обновлять дорогу никто не отменял.

Уже 9 сентября 1919 года губисполком утверждает положение о натуральной дорожной повинности населения Вятской губернии. На основании указанного Положения Сарапульские уездные органы власти постановили: «Не нарушая плана государственных работ, выполняемого населением путем повинности для ведомства военного, лесных заготовок, заготовок продовольственных и других, привлечь все население Сарапульского уезда… к выполнению натуральной повинности по дорожным работам, в чем бы указанные работы не состоялись и в какое время года они не производились».

Начинается обследование технического состояния больших и малых дорог уезда. На этой основе создается план их ремонта, обновления ветхих и разрушенных во время войны мостов. Между жителями населенных пунктов уезда распределяются участки дорог, за состоянием которых они должны следить и нести ответственность. Привлекаются к дорожному строительству и военнопленные.

После окончания гражданской войны, а затем и периода восстановления разрушенного двумя войнами народного хозяйства, дорожным делом в районе стал руководить райисполком. И довольно успешно. В начале 30-х годов, как отмечалось в отчетных документах Дебесского районного руководства, «… план дорожного строительства из года в год выполняется», поэтому райисполком получает премии и даже … велосипед.

Глава вторая «Ямщик лихой, лихая тройка»

В XVIII веке привычным явлением для селений, расположенных на Сибирском тракте, стали купеческие обозы с различными товарами. С обозами из Сибири в Россию отправляли в качестве подати пушнину, золото, серебро, кедровые орехи и другие редкие сибирские товары. В Сибирь шла мука, крупа, толокно. Долгое время Вятский уезд для обеспечения продовольствием поставлял в Сибирь так называемый «сибирский хлеб». Нечасто, но все же проезжали, в том числе и по Вятской земле, верблюжьи караваны из Средней Азии. Толпы зевак газели на невиданных двугорбых животных.

Маршировали по тракту и воинские отряды. Причем пыль сибирской дороги глотали не только стройные команды служивых царь-батюшки, но и толпы бушующих мужиков. Вот факты времен пугачевщины. По донесению священников Дебесской церкви 29 января 1774 года «сильная разбойническая команда» прибыла в Дебесы из соседней деревни Уйвай. Натерпелись попы страху от незваных гостей. В том же 1774 году для усмирения восставших из Казани в Кунгур через Дебесы проследовал отряд под предводительством секунд-майора князя Гагарина.

В 1800 году через Дебесы в Сибирь промаршировал проштрафившийся гвардейский полк. Однажды преклонявшийся перед прусским фрунтом Павел I принимал парад. Русские солдаты, печатая шаг, вытягивали носочки не так, как пруссаки. Разгневанный император приказал: «Полк! В Сибирь шагом марш!» В марте 1801 года Павел I был задушен. Его сын Александр, вступивший на российский престол, срочно отдал приказ вернуть неугодный прежнему императору полк. Гонец с приказом Александра застал помилованных солдат только в Перми. Повернув на 180 градусов, они стройным шагом вернулись в столицу.

Зрелище необычайное предстало однажды перед дебесцами. В 1801 году крепостной Пожвинского завода Ефим Михеевич Артамонов – изобретатель первого в мире двухколесного велосипеда – проехал на своем «самокате» от Нижнего Тагила до Петербурга. А занесла его нелегкая так далеко от родимых мест, потому как не признавали местные управители полезность его рук изобретения: «… был Ефимка сын Артамонов розгами бит за то, что в день Ильи Пророка года 1800 ездил на диковинном самокате по улицам Екатеринбурга и пугал встречных лошадей, которые на дыбы становились, на заборы кидались и увечья пешеходам чинили немалые…». Вот и надобно было Ефимке доказать, что не во вред людям, а для большой их выгоды создал он свое творение. Доказать не перед кем иным, как перед самим царем.

В 1845 году по приказу Николая I из Петербурга в Пекин были отправлены в подарок китайскому императору астрономические приборы и инструменты, камины изразцовые весом до 30 пудов каждый. Изюминкой подарка было зеркало размером 3,5 метра в длину и 1,5 метра в ширину. Несли его по Сибирскому тракту на руках. На всю дорогу ушло 25 месяцев.

Случалось, и сами императоры удостаивали Сибирский тракт честью. В 1824 году по Сибирскому тракту проехал Александр I. Возвращаясь из более чем двухмесячного путешествия «по пределам своего государства», следуя из Екатеринбурга на Ижевский завод. 3 октября Александр I «со своею свитой вступил в пределы вятской губернии, и в этот день ночевал в доме священника Стефана Шубина». На другой день императорский поезд отбыл на Ижевский завод. Столь высокие гости принесли хозяевам немало хлопот. О том, сколько труда, сил, средств и времени ушло на их встречу говорит предписание государя губернаторам, через губернии которых следовал царский путь. Предписывалось: исправить гати, мосты, лежащие на пути императора, приготовить лошадей лучших и хорошо объезженных, которые бы не пугались огня, так как Александр I боялся ездить в темноте и по ночам ездил при свете факелов. В кучера были выбраны самые «самые трезвые и надежные» и хорошо знающие дорогу. На всем полотне дороги были сделаны насыпи из песка и гальки, выбоины и грязь настилались жердями и посыпались гравием. На переправах через реки были построены плавучие мосты. На каждой станции наготове должно было быть 80 лошадей. По недостатку их стали даже из деревень выбирать ямщиков и лошадей под свиту государя и приучать к дружной езде: «раскладывали, примерно, огни вдоль дороги и проезжали в ночное время на этих лошадях при крике народа, чтобы лошади привыкли не пугаться».

Конечно, явление царя народу, тем более в такой глуши как Дебесы, событие исключительное. Гораздо привычнее здесь была другая картина. По правилу, заведенному Александром I, через Дебесы по этапу в Сибирь регулярно шагали, звеня кандалами, ссыльные и каторжане.

Вид изможденных арестантов, покорно плетущихся в Сибирь на каторгу, надолго оставил в памяти народной жалость и соучастие к ним. О них складывались легенды и песни, в которых нет осуждения к каторжанам. Старики из деревень Дебесского района, расположенных вдоль тракта недалеко от пермской границы, до сих пор помнят песню про арестанта Лонцова. Правда, кто такой Лонцов, почему запомнился именно он, а не другой, неизвестно почти ничего. Хотя сохранились легенды. Например, коренной житель села Дебесы Алексей Михайлович Хохряков рассказывает о нем такую историю: «Однажды Лонцов шел с этапом по деревне Нижняя Пыхта (12 км. От Дебес в сторону Перми). Жители деревни вышли на улицу посмотреть на несчастных. Вдруг Лонцов закричал: «Ливень идет! Бабы! Вода уже до ваших юбок поднялась!» Дети и женщины, приподняв юбки, кинулись на изгороди и заборы… Этап прошел. И тут все увидели и поняли, что никакого дождя не было, не было и луж, и никакой большой воды. Есть еще и песня о Лонцове с подробным описанием методики его побега:

Звенит звонок насчет поверки.

Лонцов надумал убежать.

Не стал зари он дожидаться,

Проворно он стал печь ломать.

Сломал он печь, сломал заслонку,

Потом пробрался на чердак.

По чердаку он долго шлялся,

Себе веревку он искал.

Нашел веревку тонку длинну,

К трубе тюремной привязал,

Перекрестился, стал спускаться,

Его заметил часовой.

А часовой был парень славный –

На вольный воздух выстрел дал.

Бежал беглец большой дорогой,

Потом свернул в дремучий лес.

По лесу три года он шлялся,

Чего он пил, чего ж он ел,

С травы росой он умывался,

Молился Богу на восток…

Особо опасных политических преступников отправляли в Сибирь в специальных арестантских повозках в сопровождении фельдъегерей. Расчет такой привилегии был прост: чем быстрее «политический зачахнет в Сибири, тем меньше распространиться революционная зараза среди поданных самодержца всея великая, малыя и белыя…»

Почтовые тройки играли на официальных почтовых трактах огромную роль. Тем более, что жители селений, расположенных на тракте не в меньшей мере, чем ямщики, были связаны с лихими тройками. Им требовалось содержать необходимое для перевозки почты и пассажиров количество лошадей на станциях.

В России существовал строгий регламент, утвержденный царем, кому и сколько отпускать лошадей. Станционные смотрители, сверяясь с подорожными проезжающих, выдавали им только то количество лошадей, которое соответствовало их званию-должности. В повозку генерал-фельдмаршала впрягали одновременно 20 лошадей. Митрополитам и сенаторам, генералам от кавалерии и инфантерии, действительным тайным советникам полагалось запрягать по 15 лошадей. Архиепископы и генерал-лейтенанты довольствовались упряжкой из 12 лошадей. Епископы, генерал-майоры и действительные статские советники могли потребовать на почтовых станциях по 8 лошадей и т.д. Александр Сергеевич Пушкин, имевший чин титулярного советника, имел право спросить у смотрителя станции не более 3-х лошадей. В том же ранге были купцы и другие люди «низкого звания». Хотя при желании каждый мог прикупить за свой счет дополнительное количество лошадей. Если, конечно, на станции имелись свободные.

Эти допотопные правила, доставшиеся в наследство от XVII века стали непрактичными для XIX века. От них пришлось отказаться. Оптимальным вариантом для дальних поездок стала тройка быстрых лошадей.

В 1869 году на Дебесской станции имелось 10 пар лошадей. Они находились на содержании у крестьянина Ивана Моклецова, получавшего контрактованную плату 875 рублей в год.

Ямщики имели очень жесткий график следования, свое расписание, обязательное к выполнению. Еще с 1735 года ямщикам давалась строгая инструкция: «Нигде, а особливо в городах, селениях, у питейных домов не останавливаться». За определенное время ямщик обязан был обернуться от одной станции до другой. Расчет времени производится исходя из установленной средней скорости тройки: по пересеченной местности около 10 километров в час, по ровной – до 15.

Характер местности, расположенной на Восточно-Европейской равнине и особенно в Предуралье, хорошо известен. На дорогах часто встречались крутые подъемы, по которым даже сильные тройки не могли бежать. Та же самая картина – на болотистых и размытых дождями участках дороги. В таких случаях приходилось двигаться по суху, яко по морю.

Вятская губерния не могла похвастаться отличным состоянием своих дорог. Как отмечали губернские власти в отчетах центру: «Грунт возвышенностей вообще глинистый с примесью песку и известкового камня, а вершины их покрыты суглинкою… Покатости отлоги и по дорогам нигде не превышают 20 градусов, следовательно, не могли бы затруднять движение тяжестей и обозов, если бы вязкость грунта не уничтожила этого удобства. При малейшем дожде почва до такой степени растворяется, что даже на больших проезжих дорогах можно встретить затруднение при подъемах и спусках».

Лишь подъезжая к населенному пункту ямщик придерживал лошадей. Обычно при въезде в каждое крупное село или город стоит форменная полосатая будка с таким же полосатым шлагбаумом. Из будки выглядывает недовольное заспанное лицо часового солдата из инвалидной команды.

Характер же движения через Дебесы, в которых Вятско-Пермский тракт соединялся с Московско-Сибирской дорогой, существенно отличался – движение было оживленнее. И оно усиливается во второй половине XIX века. Усиливается потому что с развитием товарно-денежных отношений крупные селения на тракте становятся центрами местной базарной и ярмарочной торговли. Появляются планы строительства железнодорожной ветки Кыштым – Чепца, которая должна была пройти через Дебесы. А в начале XX столетия были проведены первые изыскания на местах, породившие множество различных слухов. В 1903 году «Вятская газета» писала:

«Осенью 1902 года около села Дебес прошла партия путейцев-инженеров от станции «Чепца» по направлению в Осинский уезд. Гг инженеры изыскали в пределах Поломской, Дебесской и других волостях линию проектируемой к постройке магистрали: Чепца – Кыштым. Изыскание проведено удачно и настолько, что по пройденной инженерами линии не придется возводить более одной сажени насыпи и не придется строить дорогих сооружений, кроме моста на реке Кама. Местность, где они проходили, не холмиста, густо населенная. В полосе линии находятся торговые села Дебесы и Черновское, которые благодаря базарам имеют значение не только для местного населения, но и значительной части населения уездов Сарапульского, Орловского и Глазовского. В эти села крестьяне-земледельцы привозят хлеб, лен, кожу, сало, словом, все сельскохозяйственные продукты, которых производится в течение года сотнями тысяч пудов. Как известно, в одно село Дебесы привозятся сельскохозяйственные продукты из 13 волостей, имеющих свыше 195 тысяч десятин земли, обрабатываемой под сельскохозяйственные продукты. Если принять во внимание это количество земли, то оно подтверждает провоз в село Дебесы громадного количества продуктов. С проведением дороги около села Дебесы и Черновского грузы увеличатся и устранятся в отправке грузов затруднения, которые происходят теперь при гужевой отправке хлеба за 40 верст на станцию «Кез». Увеличение груза надо ожидать от усиленного спроса и поднятия цен на продукты. До проведения Пермь-Котласской железной дороги спрос на продукты в селе Дебесах был незначительный; закупаемые продукты по полугоду лежали у торговцев, которые имея наличный запас продуктов, цены ставили на хлеб низкие и в одно время цена на овес доходила до 18 копеек за пуд. Но с проведением Пермь-Котласской дороги все изменилось: спрос увеличился, цены поднялись, вместе с тем и увеличился привоз хлеба. Продукты стали привозить из таким мест, куда даже ранее из Дебес направляли хлеб. Край, по которому прошли инженеры, богат не одними сельскохозяйственными продуктами, но и лесом и известняками, годными для цемента, и каменным углем, которого геологами открыты богатые залежи в пределах Тойкинской волости. Насколько справедливы распространяющиеся слухи, что каменного угля залегает на пространстве 40 верст и что уголь хорошего качества – неизвестно. Местное население, зная выгоды от железной дороги, при проходе партии инженеров было крайне заинтересовано направлением линии и до сих пор идут ходатайства об утверждении пройденной линии».

Переплетение истории Сибирского тракта с историей села Дебесы накладывало свой отпечаток на облик его жителей. Уже в конце XVIII века в дебесской округе начинают оседать русские семьи. Среди жителей села быстрее и глубже прививалась более высокая по своему уровню культура русского народа, нежели в деревнях и селах, расположенных в стороне от Сибирского тракта. А.Н. Радищев в своем дневнике отмечал: «В Дебессе похожи на русских… Вотяки почти как русские, женаты многие на русских бабах. Избы уже белые у них… Вотяки поют едучи, как русские ямщики».

Более столетия спустя, в июне 1903 года, «Вятская газета» писала о населении Дебесской волости: «Обитатели волости состоят из вотяков и русских, которых из всего населения насчитывается до 1/3. Русские населили большую часть Дебесской волости из других уездов Вятской губернии. С вотским населением нет ни одного селения, в котором не было бы русских семейств. Благодаря такому расселению русских, вотяки Дебесской волости обрусели и говорят правильно по-русски как мужчины, так и женщины, чем резко отличаются от вотяков Глазовского и Малмыжского уездов, в которых даже мужчины плохо говорят по-русски. Вотяки в селах избы содержат довольно чисто и в этом отношении даже не превзошли русских, представших из какого-либо Глазовского или Вятского уездов. В некоторых селениях нередкость встретить в семье вотяка и русских женщин, вышедших замужество за членов вотской семьи. В таких семьях при появлении русской женщины происходит ломка вотского быта. С появлением детей от русской женщины семья уже становится чисто русской: дети одеваются в русские костюмы и говорят уже всегда на русском языке. Настолько русеют вотяки под влиянием русских женщин, что с трудом можно отличить семью, образованную из вотского племени. Такую семью можно узнать только по типу старшего члена семьи. Одеваются вотяки Дебесской волости больше всего в костюмы разнообразного покроя, сшитые или из самодельного сукна, или из материи фабричного производства. Наряду с поддевкой, зипуном, холстом нередкость встретить на вотяке пиджак и пальто русского покроя».

Глава третья «Радищев, Герцен, Достоевский…»

Дорога сыграла большую роль в жизни многих выдающихся писателей и поэтов России. Если подсчитать, сколько верст они исколесили по различным дорогам, трактирам и шляхам, о, наверное, их общей протяженности хватило бы не на один десяток кругосветных путешествий.

Что влекло их в стол долгие путешествия? Конечно же, тяга к новым впечатлениям, дающим пищу для ума, сердца и чувств. Кроме того, не стоит забывать, что стремление лирой пробудить свободу и добрые чувства среди поданных Российской империи довольно часто заканчивалось высочайшим повелением: посетить отдаленные российские губернии и даже – полюбоваться «глубинами сибирских руд». Бесплатно. За казенный счет. Грех отказаться от таких льготных условий. И вот уже мчится тройка, унося путешественника в казенной колымаге Сибирским трактом навстречь солнцу. Весело звенят бубенцы, им в такт мелодично позвякивают кандалы на руках и ногах пассажира. Мелькают поля, переселки, города губернские и негубернские, селения большие и маленькие. Ветер свищет в ушах, пыль столбится за экипажем.

Но! Наезженный тракт разухабило. Кибитку любителя быстрой езды закидало из стороны в сторону. Вал следует за валом… Заболоченный лес почти вполтную придвинулся к дороге… Вдали, на крупной кочке, в тоскливом одиночестве, покосившись, стоит полосатый верстовой столб. Слабый порыв ветра доносит из чащобы запах болотной воды. Зябко, неуютно становится на душе…

Ямщик подхлестывает лошадей и запевает:

Вот на пути село большое…

И впереди действительно вырастает большое село, расположенное в небольшой долине, окаймленное лесистыми холмами. В центре, посреди базарной площади, стоит нарядная церковь, колокола которой зазывают медлительных прихожан к обедне. Лают собаки, мычат коровы, пахнет парным молоком. Дородные гуси солидно, с достоинством, уступают дорогу въезжающей в село коляске.

Тройка останавливается у здания, окрашенного масляной краской неопределенно-грязных тонов. Утомленный путник, вылезая из обжитой кибитки, осведомляется у подбежавшего навстречу нижнего чина:

— Милейший, что за станция такая?

— Дебесы, ваше благородие, — отвечает нижний чин его благородию в железах. – Дебесы…

Когда Радищев проезжал в Сибирь, он стал вести дневник своего нового путешествия. И вот, 16 ноября 1790 года, Александр Николаевич записал, что выехал из села Зура в Дебесы: «Село Дебес, или Николаевское, 25 вер. За ½ версты переехал реку Чепцу по живому мосту. По ней ходят суда от Глазова и ниже с хлебом в Астрахань, впадает в Вятку. В Дебесе похожи на русских. Есть писарь, который требует подорожной и принудил офицера заплатить за прогоны за все три. Есть у иных овины и риги, но по полям колки, сушат хлеб в снопах. Вотяки почти как русские, женаты многие на русских бабах. Избы уже белые у них. Старосты недельные, как у черемис и чуваш, и должны отправлять и довольствовать проезжающих; у других вотяков они дневные.

От Зятцев становится гористо, а от Зуры новым просеком много гор, хотя не великих, но крутых, несровненных. От Зуры видно много пригорков плоских, все покрыты лесом… Вотские бабы не красивы. Вотяки поют едучи, как русские ямщики. Нравы их склонны более к веселию, нежели печали… Оклад лица вотяк похож на мордву.

В Чепце ночевали, последняя вотская деревня».

Радищев пробыл в Дебесах недолго. Он немного отдохнул, переменил лошадей и двинулся дальше. В тот же день, 16 ноября, Радищев приехал в деревню Большая Чепца, где переночевал, а на следующий день уехал в Пермь.

Через Дебесы дважды проследовал А.Н. Герцен. Первый раз, следуя в Пермь, второй раз – из Перми в Вятку

Александр Иванович Герцен (1812 – 1870 гг.) – писатель, мыслитель, революционер. Вырос в богатой дворянской семье, получил прекрасное воспитание сначала дома, а затем в Москве, в университете. . Еще в ранней юности он вместе со своим другом Николаем Огаревым поклялся отомстить за смерть и страдания декабристов. Этой клятве А.И. Герцен и Н.П. Огарев остались верны до конца дней. Всю свою жизнь они посвятили революционной борьбе… царизм жестоко расправился с членами революционного кружка. Они были арестованы за пение антиправительственных песен и после длительного тюремного заключения высланы под надзор полиции: Огарев – в Пензу, Герцен – в Пермь, а затем в Вятку и Владимир.

Сразу же по приезду в Пермь Герцену было предложено переменить место ссылки на Вятку.

«.. На другой день после отъезда из Перми, — вспоминал позднее Герцен в книге «Былое и думы», — с рассвета полил дождь сильный, беспрерывный, как бывает в лесистых местах и продолжался весь день; в часа в два мы приехали в беднейшую вятскую деревню. Станционного дома не было; вотяки справляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись, две ли печати или одна, кричали «айда! айда» и запрягали лошадей, разумеется, вдвое скорее, чем это бы сделалось при смотрителе. Мне хотелось высушиться, обогреться, что-нибудь съесть. Пермский жандарм согласился на мое предложение часа два отдохнуть. Все это было сделано, подъезжая к деревне. Когда же я вошел в избу душную, черную и узнал, что решительно ничего достать нельзя, что даже и кабаку нету верст пять, я было раскаялся и хотел спросить лошадей.

Пока я думал, ехать или не ехать, взошел солдат и отрапортовал мне, что этапный офицер прислал меня звать на чашку чая.

— С большим удовольствием. Где твой офицер?

— Возле, в избе, ваше благородие! – И солдат выделал известное «па» налево кру-ом.

Я пошел вслед за ним.

Пожилых лет, небольшой ростом офицер, с лицом, выражавшим много перенесенных забот, мелких нужд, страха перед начальством, встретил меня со всем радушием мертвящей скуки. Это был один из недалеких добродушных служак, тянувший лет двадцать пять свою лямку и затянувшийся, без рассуждений, без повышений, в том роде, как служат старые лошади, полагая, вероятно, что так и надобно на рассвете надеть хомут и что-нибудь тащить».

Эта деревня, в которой останавливался Герцен, имеет отличительные признаки: во-первых, здесь находится этапная тюрьма, во-вторых, она стоит на Сибирском тракте, в-третьих, — это удмуртская деревня.

Это могли быть такие населенные пункты, как Большая Чепца, Дебесы, Зура, Игра и т.д. Правда, дорога из Перми в Вятку в Дебесах ответвлялась в сторону Полома – Балезино – Глазова. Поэтому Зура и Игра не попадались на пути Герцена. Если коренному жителю Дебес сказать, что он живет в деревне, то ему станет очень обидно. Следовательно, Дебесы тоже выпадают из списка. Осталась Большая Чепца.

Тут становится все на свои места. Герцен зашел «в избу душную, черную и узнал, что решительно нечего нельзя, что даже и кабака нет верст пять»… Даже чашка чая с этапным офицером не смогла отогнать от него мрачных мыслей. Проезжая через Дебесы, погруженный в раздумья о тяжелой жизни удмуртского народа, Герцен просто не заметил наше родное село и не сделал никакой пометки в своей записной книжке…

***********************************************************

В ночь с 21-го на 22-е апреля 1848 года в столице за написание непозволительных книжек арестован М.Е. Салтыков. Суд был скорый, и спустя всего лишь шесть дней, жандармская тройка унесла опального писателя в далекую провинциальную Вятку.

Почти восемь лет жизни в Вятской губернии сделали из Салтыкова известного сатирика, знаменитого Салтыкова-Щедрина. Отданный под надзор губернатора, он был определен младшим чиновником в канцелярию губернского правления. В ноябре 1848 года назначен чиновником особых поручений при губернаторе, а через два года – советником губернского правления. И уж как впоследствии Михаил Евграфович не высмеивал чиновников, службу свою выполнял добросовестно.

По роду своей деятельности пришлось ему исколесить всю Вятскую губернию, в том числе и нашу Удмуртию. Подолгу жил в Сарапуле, был в Камбарке, дважды посетил Глазов и останавливался во многих деревнях и селах, расположенных на Сибирском тракте: в Бачкеево, Зуре, Дебесах и Чепце.

Постоянные разъезды по городам и весям Вятской губернии, новые образы и впечатления стали пищей для ума будущего великого писателя России. Отрадно сознавать, что и в Дебесах оттачивался острый взгляд выдающегося сатирика. Кто знает, может быть, именно дороге, ведущей в Дебесы, Салтыков-Щедрин в своих «Губернских очерках» посвятил душу трогающую оду: «Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особливо в летнее время, если при том предстоящие вам переезды неутомительны, если вы не спеша можете расположиться на станции, чтобы побродить по окрестности, — дорога составляет неисчерпаемое наслаждение. Вы лежа едете в вашем покойном тарантасе; маленькие обывательские лошадки бегут бойко и весело, верст по пятнадцати в час, а иногда и более; ямщик добродушный молодой парень, беспрестанно оборачивается к вам, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй, и на водку дадите. Перед глазами вашими расстилаются необозримые поля, окаймленные лесом, которому, кажется, и конца нет. Изредка попадается по дороге починок из двух трех дворов или же одиноко стоящая сельская расправа; и опять поля, опять лес! Земли-то. Земли-то! То-то раздолье тут земледельцу! Кажется, и жил бы, и умер тут, ленивый и беспечный, в этой непробудной тишине.

Однако, вот и станция; вы утомлены немного, но это – то приятное утомление, которое придает еще более цены и сладости предстоящему отдыху. В ушах ваших еще остается впечатление звуков колокольчика, впечатление шума, производимого колесами вашего экипажа. Вы выходите из вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но через четверть часа снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревне, и перед вами развертывается та мирная сельская идиллия, которой первообраз так цельно и полно отразился в вашей душе. С горы спускается деревенское стадо; оно уже близко к деревне, и картина мгновенно оживляется; необыкновенная суета проявляется по всей улице; бабы выбегают из изб с прутьями в руках, преследуя тощих малорослых коров; девчонка, лет десяти, также с прутиком, бежит вся впопыхах, загоняя теленка, и не находя никакой возможности следить за его скачками; в воздухе раздаются самые разнообразные звуки, от мычания до визгливого голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконец стадо загнано деревня пустеет; только кое-где по завалинкам сидят еще старики; да и те позевывают и постепенно, исчезают в воротах».

***********************************************************

Кто в Дебесах не знает Мокей Матвеича? Вот он сидит на завалинке. Уже начал рассказывать свои байки о дебесской старине.

— Везли у нас этта в Сибирь на каторгу революционера. Во-от… Он с Лениным вместе революцию хотел сделать. Вез его, говорят, усть-медлинский мужик. Главатских у него фамилия была. Вез прямо до Большой Сосоновы. А когда Главатских-то вернулся, он мужикам рассказывал: «Ссыльного, — говорит, — очень интересного вез. Черныша по прозванию. Все он у меня про житье расспрашивал. Грамоте разумеешь дед? – спрашивает. Я ему: — Где там, барин… — А почто детей-внуков не учишь? – Школы нет у нас. – А он: — Не открывают, так вы, мужики, сами обществом школу организуйте. Потому что, — говорит, — дед, народу грамота нужна. Вся беда от темноты мужицкой. Станет мужик грамотный – сам править станет. И будь жизнь лучше, чем у царя!»

Так или иначе было, только мужики решили школу миром открыть. Собрали 11 учеников, из Сарапула грамотного человека нашли – раньше ведь сами учителей нанимали, сами кормили…

Мокей Матвеевич еще много о чем может рассказать. Сходите к нему на завалинку – не пожалеете. И хотя насчет Ленина он немного загнкл, но Черныш – Чернышевский, это точно, 20 мая 1864 года прямо с места гражданской казни в сопровождении двух жандармов на арестантской повозке был отправлен в Сибирь на каторгу. И проезжал через наши Дебесы, как и другие писатели-революционеры.

***********************************************************

…Нередко жители Дебес, стремясь подчеркнуть старинность своего села, упоминают о медальоне, которым проезжавшие-де через Дебесы декабристы одарили одного из дебесцев. Не вымысел ли это? И БЫЛИ ЛИ В Дебесах декабристы?

Очевидно, лучше получить информацию из первых рук. Обратимся за разъяснением непосредственно к владельцу «медальона декабристов», старожилу Дмитрию Федоровичу Шкляеву. Вот его рассказ:

— Когда мне было 7-8 лет, пошли мы однажды с матерью в гости к бабушке в Ариково. У бабушки дом большой был, двухэтажный. На верхнем этаже обычно останавливались на постой проезжие люди. Пока я играл, бегал где-то, мама с бабушкой стали перебирать платья, одежду разную в старинном сундуке. А затем бабушка подозвала меня, из сундука достала что-то в белой чистой тряпице и говорит: «На держи! Храни эту вещь. От очень хороших людей она нам досталась». И больше ничего не сказала, а там лежит жетон металлический какой-то. Что-то на нем написано и нарисовано. Потом, когда мы вернулись домой, я жетон в сундук подальше положил… И забыл о нем.

В 50-х годах это было. Как-то зашел у нас в дебесской школе среди учителей спор. А я там учителем биологии был, потом директором. Ну, вот так. Заспорили учителя истории, проезжали ли у нас через Дебесы декабристы в Сибирь. Тут-то я вспомнил про жетон. Сходил домой. Принес его в школу. Показываю историкам. А их тогда как раз приезжал проверять инспектор из минпроса. Тоже историк. И он, когда увидел жетон, сказал, что это тайная медаль декабристов. Владелец, — говорит, — предъявив ее декабристам или близким им людям, всегда мог рассчитывать на их помощь.

Позднее знакомый нумизмат сказал мне, что эта медаль отчеканена в 1917 году по случаю февральской революции.

Действительно, трудно ответить на этот вопрос, предварительно не порывшись в справочниках, не поговорив со знающими людьми. А медаль любопытная.

В диаметре она 2,5 сантиметра, изготовлена из бронзы, а, может быть, из латуни. На одной стороне медали изображение женщины, вероятно, символ России. Справа от нее солдат, слева – кузнец, разбивающий на наковальне цепь. Над ними развевается полотнище флага со словами «Своб. Россия». На другой стороне с «ятями» и «ерами» — четверостишье из послания А.С. Пушкина Чаадаеву:

Товарищ! Верь, взойдет она,

Заря пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

…Вот как описывает путь декабристов в Сибирь известная советская писательница Мария Марич в своем романе «Северное сияние»:

«С лета 1826 года покатили через Урал в Сибирь небывалые в тех местах кибитки с опущенными кожаными и холщовыми пологами в сопровождении фельдъегерей и жандармов.

Большие станции кибитки эти проскакивали без остановок. Ямщики торопливо меняли у застав лошадей, и возки мчались дальше, пряча в клубах пыли своих таинственных седоков.

Вслед за этими кибитками с осени, тоже сломя голову понеслись уже не казенные возки, а собственные экипажи, в которых сидели молодые грустные женщины, хрупкие и изнеженные, но, к удивлению видавших виды сибирских ямщиков, не желавшие передохнуть лишнего часа под кровлей почтовой станции даже в темные осенние ночи.

От начальства строго-настрого запрещалось подходить не только к седокам в казенных кибитках, но и к этим «секретным барышням», скачущим им вослед. Но, как ни строги были начальнические указы, они нарушались по всему пути таинственных путешественников.

Начиная от вотяцких сел, возки окружали белокурые женщины в берестовых, обшитых кумачем головных уборах, позвякивающих серебряными монетами; приподняв полог, вотячки с поклоном подавали проезжающим кто вареного гороху, кто квадраты сотового меда, или каравай хлеба, обернутый полотенцем домотканого полотна с китайковой обшивкой по краям. Иные вынимали из-за пазухи печеные яйца, другие подавали еще теплые конопляные лепешки и шаньги.

… В промежутках между кибитками и возками мели дорожную пыль и взрыхляли снег кандалы, гонимых туда же, в Сибирь, «нижних чинов», участников восстаний на Сенатской площади.

Приговоры военных судов разметали солдат по самым отдаленным и глухим местам Сибири. Шли они то в сумрачном молчании, то с песнями, которые прежде певали в родных деревнях и селах, или с новыми, слышанными от своих пострадавших начальников-офицеров».

… Если считать литературу той же самой историей, только данной нам в художественных образах, то следует верить рассказу Марии Марич о том, как проследовали декабристы в Сибирь через Удмуртию. Но, может быть, стоит проверить эти сведения, обратившись к краеведам?

… В глазовской районной газете «Красное знамя» к 150-летию декабристского восстания была напечатана статья М. Буни «Декабристы в Удмуртии».

… В июле 1826 года департамент полиции предписал Вятскому губернатору принять надлежащие меры «к безостановочному проезду преступников и заготовлению необходимого количества лошадей», чтобы «преступники во время следования не могли иметь никакой остановки».

Одновременно военный министр Татищев сообщил губернатору, что через Вятскую губернию в сопровождении фельдъегерей и жандармов проследуют арестанты, из которых 8 человек направлены в Иркутск на каторжные работы, 14 – в Сибирь, 13 разжалованных офицеров – рядовыми в отдаленные гарнизоны и 17 человек в разные крепости.

Для декабристов были разработаны специальные маршруты, дни следования, пункты остановок, количество лошадей (например, в Глазове должно было быть 194 лошади).

Вятский губернатор, в свою очередь, предписал исправникам, по уездам которых должны были проезжать декабристы, подготовить ямщиков из числа «исправных обывателей, коих иметь в совершенной готовности».

В общей сложности с июля 1826 года по февраль 1828 года через Удмуртию проследовало 52 декабриста, а в 1835 и в 1846 годах еще два. Везли их закованными в ножные кандалы по 2-4 человека, каждый в сопровождении жандарма, в отдельной повозке или санях, оборудованных специальным ямщиком для арестантов.

В первой партии декабристов, отправленной в самом конце июля 1826 года были Е.П. Оболенский, В.Л. Давыдов, А.З. Муравьев, А.И. Якубович. Во второй – С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский, А.И. и П.И. Борисовы. Позднее – Александр и Михаил Бестужевы, М.С. Лунин, И.И. Пущин, В.К. Кюхельбекер, А.И. Одоевский, Н.М. Муравьев, М. Муравьев-Апостол. В июле же 1826 года отправилась в Сибирь Екатерина Ивановна Трубецкая. Несколько позднее и другие жены и сестры декабристов.

…Если декабристы следовали Сибирским трактом, проезжали через Удмуртию, следовательно, путь их пролегал и через Дебесы, а также и через такие деревни Дебесского района как Чепык, Тольен, Варни, Ариково, Нижняя Пыхта и Большая Чепца.

Правда, вряд ли они останавливались хотя бы в одном из перечисленных населенных пунктов, так как время и путь следования был расписан по графику. Декабрист А.Е. Розен вспоминал позднее: «Скакали день и ночь. Ночевать в одежде и кандалах было неспокойно, поэтому дремали по несколько минут во время перепряжки… Кострома, Макарьев, Котельнич, Вятка, Глазов, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Камышлов, Тюмень – только мелькали на нашем пути… В Глазове ночевали, и на несколько минут отомкнули железа, чтобы можно было переменить и нижнее белье».

Как по Сибирскому тракту вели декабристов на каторгу и шли караваны с товарами из Китая

Казанские историки предлагают увековечить память о Сибирском тракте, который на протяжении полутора веков связывал Москву с Сибирью и проходил через столицу нынешнего Татарстана. Ученые считают, что необходимо установить на Советской площади в Казани на гранитном постаменте символический знак высотой не менее 3–4 метров в виде усеченной пирамиды с двуглавым орлом на ней и с указанием километража от Санкт-Петербурга. Большой Сибирский тракт несколько веков соединял Европу и Азию, являясь самым протяженным в мире культурным ландшафтом. Он изменил жизнь городов, через которые проходил. РП собрала некоторые факты из истории этой исполинской дороги, касающиеся ее влияния на Казанскую губернию.

Четверть окружности Земли у экватора

Вплоть до конца XVII столетия сообщение европейской части России с Сибирью осуществлялось в основном по рекам. При Петре I путь из Европы в Азию состоял из множества сухопутных дорог, волоков, водных путей. Путешествие по этому маршруту описано протопопом Аввакумом в его «Житии» и во второй части «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.

В 1725 году был подписан Кяхтинский договор между Россией и Китаем, обозначивший политические и торговые отношения между странами. Возникла необходимость в создании транспортного коридора, соединяющего Москву с Сибирью, и правительство принялось за строительство Сибирского тракта, завершившееся только в середине XIX века.

Тракт шел из Москвы через Муром, Арзамас, Козьмодемьянск, Казань, Малмыж, Осу, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, Каинск, Колывань, Томск, Енисейск, Иркутск, Верхнеудинск, Нерчинск до Кяхты (на границе с Китаем). Южная ветка проходила через Казань, северная — по Вятскому краю, а соединялись они в Пермской земле, перед Уральскими горами. Общая длина исполинской дороги составляла, по некоторым подсчетам, почти 11 тысяч километров. Это четверть окружности Земли у экватора! Не зря в народе сей путь называли «Великим трактом» или «Большим трактом». Он был самой главной дорогой в России.

Карта Сибирского тракта. Фото из архива музея

— Тракт послужил оживлению жизни в деревнях, находящихся вблизи от него. Существовало несколько крупных сельских ярмарок — Ирбитская, Макарьевская. По тракту шел обмен товарами между губерниями. В Казанской губернии появились зажиточные баи, открывавшие вдоль дороги фабрики. Из Казани везли в Китай кожу, из Сибири с подчиненных народностей в виде подати приходили масло и меха, пушнина и серебро, редкая рыба, кедровые орехи, гусиное мясо. В Сибирь везли муку, крупу, толокно, ткани, оружие, боеприпасы. Свои товары в Китай по тракту транспортировали также Франция, Англия, Голландия. Но тракт не только кормил людей, он способствовал культурному развитию и обмену, по нему везли книги. В деревнях строились мечети, при них открывались медресе.Например, в районе Балтаси и Кукмора есть старинные мечети, построенные в конце XVIII века, — рассказал РП краевед Леонид Абрамов.

Это был единственный путь, по которому на восток двигались служилые люди, купцы, переселенцы, ученые, путешественники. Вот некоторые имена: Иван Ползунов — изобретатель первой в мире паровой машины, Александр фон Гумбольдт — путешественник и ученый, Николай Пржевальский — знаменитый путешественник, Петр Козлов — выдающийся русский путешественник, писатели Антон Чехов, Константин Станюкович, Александр Герцен, Владимир Короленко и другие. По Казанско-Сибирскому тракту проезжали в Сибирь и царские особы. В 1824 году в путешествие отправился император Александр I. Есть легенда, что из Сибири он не вернулся и умер там под именем старца Кузьмича, а в Таганроге под видом монарха похоронили простого солдата.

Днем и ночью, круглый год по тракту непрерывной цепью тянулись обозы. Вдоль него располагались сотни почтовых станций, постоялых дворов, тележных, санных и сбруйных мастерских, занятых обслуживанием нужд тракта. С появлением транспортного коридора в стране открылось три больших оружейных завода: Казанский пороховой, Пермский пушечный и Ижевский ружейный. По тракту они могли доставлять свою продукцию в центр страны. И, конечно же, по тракту везли китайский чай. В связи с этим в конце XVIII века в России была основана первая чаеторговая компания «Перлов с сыновьями», появился обособленный клан торговцев — «чайники». Чай начинают продавать не только в столицах и близких к ним городах, но и в других регионах империи.

Сибирский тракт являлся трассой первой категории и считался столичной дорогой. С 1735 года по нему доставляли корреспонденцию, исходящую от монаршего двора. Через Казань шла почта из Москвы в Кунгур, Екатеринбург и Тобол. Чтобы почта доходила быстрее, в специальной инструкции для курьеров обговаривалось: «Нигде, а особливо в городах и селениях, у питейных домов не останавливаться».

— По дороге ездили правительственные почтовые курьеры. У них на упряжи висели валдайские колокольчики, дававшие высшую привилегию на тракте. Попробуй не уступи дорогу кибитке с колокольчиком: огреют по спине кистенем — железными болванками на ремне, приделанными к деревянной ручке. Как только послышится звон, смотритель почтовой станции должен держать наготове тройку лошадей на замену, потому как почтовый чиновник нигде надолго не имел права останавливаться. Замешкался смотритель — получил тумаков или еще какое наказание. Многие богатые люди тех времен мечтали заполучить высочайшее разрешение водрузить колокольчик на дугу собственного экипажа и тем самым пользоваться правом «зеленого света» на трассе, — рассказывает Абрамов.

Группа арестантов-каторжан на Сибирском тракте. XIX век. Фото из архива музея

На дороге было правилом строгое расписание. За определенное время ямщик был обязан обернуться от одной станции до другой. Для упряжек-троек была установлена средняя скорость: по пересеченной местности — 10 км/час, по ровной — 12–15 км/час.

Дорога «царь-бабушки»

Поначалу дорога представляла собой череду верстовых столбов, переправ через реки и горы, перелесков. Ее мостили камнем под наблюдением иностранных специалистов. В болотистых местах клали деревянные настилы — гати. Для мощения проезжей части и строительства мостов через реки и овраги требовалось огромное количество бутового камня, песка и строительного леса. Для добычи камня по всей длине Сибирского тракта были открыты каменные и песчаные карьеры.

Дорожная служба обеспечивала хорошее содержание проезжей части.

— Каждый участок великой дороги нужно было ремонтировать, строить мосты, стелить гати. Повинность эта возлагалась на села, находящиеся вдоль тракта. За любую провинность жестоко наказывали. Крестьяне вносили денежную и натуральную плату для содержания дороги и привлекались к трудовому участию по ее обустройству, к бесплатным принудительным перевозкам различных грузов, расчистке пути, по требованию проезжавших предоставляли провиант. Поэтому, несмотря на оживление торговли, крестьяне старались отселиться подальше от тракта, — отмечает Абрамов.

Чтобы путники не плутали в снег и непогоду, императрица Екатерина IIраспорядилась высадить вдоль тракта березы на расстоянии почти трех метров друг от друга. Деревья должны были предохранять тракт от снежных заносов. Эти старые березы, которые в народе так и называли «екатерининскими», встречаются и сегодня. Каждое крестьянское хозяйство в притрактовых деревнях обязано было посадить по несколько берез и следить за их выживанием.

Якоби Валерий Иванович. «Привал арестантов». Фото из архива музея

РП связалась с работниками и создателями одного из двух в России музеев Сибирского тракта, расположенного в татарстанском селе Карадуван. Создатель музея, учитель истории Бакий Зиятдинов, умер в прошлом году, он оставил воспоминания и исследования.

«Об этом мне рассказывал мой дед Зыятдин-бабай, а ему его дед, который их и сажал, а потом выхаживал. Тогда каждому крестьянскому двору притрактовых деревень, и в Карадуване тоже, давали «урок»: посадить на придорожной полосе по несколько березок и проследить, чтобы они окрепли и выросли. И не приведи Господь, если березка засохнет! Штраф должна была заплатить вся крестьянская община. А уж после этого общинный сход наказывал виновного — чаще всего розгами. Несколько таких берез до сих пор сохранилось. Дед мой рассказывал, что местные жители называли Сибирский тракт «эби-патша юлы» — дорога «царь-бабушки». Это потому, что после указа Екатерины II, где-то в 60–80-х годах XVIII века началась первая большая перестройка Сибирской дороги — ставились верстовые столбы, строились мосты, почтовые станции и избы для ямщиков», — пишет Зиятдинов.

«Пешочком в Сибирь идти трудно…»

Тракт также называли в народе «великим кандальным путем», потому что по нему прошли и проехали тысячи арестантов. Через Казанскую губернию преступников отправляли в ссылку или на каторгу в Сибирь.

— Еще и по этой причине крестьяне старались отселиться подальше от тракта. Случались побеги, нападения каторжан, хватало и разбоя, потому что в первое время конвойная служба была не обустроена. Сначала этим занимались башкиры, потом казаки… Не сразу появилась специальная служба, — поясняет Абрамов.

Каторжан заковывали в кандалы и цепи, прикрепляли по несколько человек к железному пруту (отправка «по канату»). Дорога делилась на несколько этапов, для каждого из которых определялась этапная команда из одного офицера, двух унтер-офицеров и рядовых солдат. Этапные команды, которые размещались по тракту через одну станцию, проводив партию ссыльных до следующего этапа, возвращались обратно. В начале XIX века Сибирский тракт через каждые 60 верст был обустроен этапными острогами и полуэтапами для отдыха. При каждом остроге работал кузнец — для снятия кандалов и заковывания в них. Пешее передвижение по тракту было очень изнурительным, а длительность перехода от Петербурга до Иркутска доходила до двух лет.

Экспозиция музея Сибирского тракта в селе Карадуван. Фото из архива музея