Расчет средней продолжительности рабочего дня – одна из важнейших составляющих учета рабочего времени. В получении этих данных заинтересован прежде всего руководитель организации. Учет рабочего времени сотрудников и соблюдение норм ТК РФ, ограничивающих продолжительность рабочего времени, находится в зоне ответственности работодателя. Об этом говорится в ст. 91 ТК РФ.

Как определить продолжительность рабочего дня?

Зачем нужна формула и что она показывает

Согласно ТК РФ объем рабочего времени не должен превышать 40 часов в неделю, иначе говоря, при установлении пятидневного графика работы – не более 8 часов в день. На практике продолжительность рабочего дня определяется множеством факторов:

- должностью сотрудника;

- индивидуальным графиком выхода на работу;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- непредвиденными обстоятельствами, касающимися лично сотрудника или работы компании, и т.д.

Каким категориям работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего дня?

С целью учесть наиболее значимые факторы в отношении конкретных работников и соблюсти при этом нормы закона рассчитывается продолжительность рабочего времени по каждому из них.

Среди показателей учета рабочего времени формула продолжительности рабочего дня является одной из самых важных. Расчеты непосредственно затрагивают интересы не только руководства фирмы, но и конкретного работника, заключившего с ней трудовой договор, структурного подразделения, в котором он трудится.

Как производится изменение продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя?

Исходя из расчетов можно оценить эффективность использования рабочего времени персонала.

Общая формула средней продолжительности рабочего дня (ПРДсрФ) выглядит следующим образом:

ПРДсрФ = СЧЧ / СЧД,

где СЧЧ – сумма отработанных человеко-часов за период фактически; СЧД – сумма отработанных человеко-дней за период фактически.

Результат отражает среднее количество часов, которое отработал 1 среднесписочный сотрудник за 1 день на рабочем месте.

Вопрос: Какая продолжительность рабочего времени может быть предусмотрена режимом работы внешнего совместителя?

Посмотреть ответ

Если в формуле учитывается работа в часах сверхурочно, продолжительность рабочего дня называется полной. Если расчет ведется без учета сверхурочных часов, применяется термин «урочная продолжительность рабочего дня». Наиболее часто при расчетах поступают так: суммируют, кроме обычных рабочих, сверхурочные человеко-часы и внутрисменные простои, несмотря на относительную редкость последних.

Анализ использования рабочего времени базируется в данном случае на сравнении средней продолжительности рабочего дня по факту и средней, исчисленной на базе нормативов, по аналогичному признаку, выраженных в человеко-часах.

При установлении нормативов продолжительности учитываются категории работников и факторы, влияющие на длину рабочей смены, дня.

Коэффициент использования рабочего дня, необходимый для анализа (Кирд), рассчитывается:

Кирд = ПРДсрФ / ПРДсрН,

где ПРДсрН – средняя продолжительность рабочего дня, установленная исходя из нормативов.

Рассчитывая продолжительность рабочего времени для членов трудового коллектива, необходимо помнить о так называемых «льготных» категориях. На сокращенный график, неполное рабочее время могут претендовать несовершеннолетние; лица, работающие в опасных условиях; инвалиды; преподаватели; беременные и некоторые другие категории работников. Их права закреплены в ряде статей ТК РФ.

На заметку! Можно рассчитать среднюю продолжительность рабочего дня для отдельного работника. Она будет равна отношению отработанных человеко-часов к числу рабочих дней в учетном периоде.

Пример расчета

Поясним использование формулы на условных примерах и расчетах. Пусть отработано за период в организации по данным кадрового учета фактически 875280 человеко-часов, 110810 человеко-дней. Тогда фактическая средняя продолжительность рабочего дня (ПРДсрФ) будет равна 875280/110810 = 7,9 часа.

Пусть в организации 490 работников, из них для 470 установлена продолжительность рабочего дня 8 часов, а у 20 сокращенный рабочий день, по 7 часов. Средняя нормативная продолжительность рабочего дня (ПРДсрН) составит (470*8 + 20*7)/490 = (3760 + 140)/490 = 3900/490 = 7,96 часа.

Коэффициент использования рабочего дня (Кирд) рассчитывается как 7,9/7,96 = 0,99 = 99%.

Исходя из полученных данных можно сказать, что средняя продолжительность рабочего дня в организации близка к расчетным показателям, основанным на требованиях законодательства. Это говорит о правильном, эффективном использовании дневного фонда рабочего времени.

Как еще можно использовать формулу

Расчет средней продолжительности рабочего дня входит в формулу расчета не только коэффициента использования рабочего дня, но и интегрального коэффициента (Кинт), учитывающего одновременно, насколько эффективно используется рабочий день и рабочий год.

Его формула:

Кинт = Кирд * Кирг,

где Кирг – коэффициент использования рабочего года. Этот показатель определяется отношением средней фактической продолжительности рабочего периода к средней продолжительности этого же периода (года), максимально допустимой. Данные для расчета берутся в днях.

В формуле Кирд = ПРДсрФ/ПРДсрН средняя продолжительность рабочего дня фактически может исчисляться только по урочным показателям, т.е. без учета сверхурочных часов, но с учетом внутрисменных простоев. Некоторые специалисты-аналитики считают, что такие расчеты дают более верную картину использования трудового потенциала фирмы, в частности, более точный интегральный коэффициент.

Основное

Формула средней продолжительности рабочего дня — это отношение отработанных человеко-часов к человеко-дням за один и тот же период. Если в сумме человеко-часов содержатся и сверхурочные, в результате имеем полную продолжительность рабочего дня. Если часы работы сверхурочно из расчета исключены, средняя продолжительность называется урочной. И тот и другой вариант расчета находит применение как при исчислении собственно средней продолжительности рабочего дня, так и при расчете других показателей, базирующихся на ней.

Средняя продолжительность рабочего дня — формула расчета этого показателя применяется экономистами и бухгалтерами при определении эффективности использования рабочего времени. Разберемся, по какой именно формуле производится расчет и чем при этом следует руководствоваться.

Как рассчитывается средняя фактическая продолжительность рабочего дня

Обязанность работодателя вести учет фактически отработанного времени своих работников закреплена в ч. 4 ст. 91 ТК РФ. Однако в некоторых случаях может потребоваться знать не только то, сколько реально работал сотрудник в конкретный период времени (день, неделю, месяц и т. д.), но и сколько он в среднем трудится в течение дня. Причем для экономических расчетов такая информация может быть необходима как по одному конкретному работнику, так и по подразделению или предприятию в целом.

Особенно остро такой вопрос может стоять в случаях, когда:

- в организации используется ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ);

- в ходе выполнения задач, стоящих перед предприятием, регулярно приходится прибегать к использованию сверхурочных работ (ст. 99 ТК РФ).

Однако это не значит, что средние величины рассчитываются только в этих случаях. Менеджмент предприятия при определении того, насколько эффективно используется рабочее время в организации, также не может обойтись без расчета средних величин.

Именно для того, чтобы определить эффективность труда и используется такое понятие, как «средняя продолжительность рабочего дня». Определяется средняя продолжительность путем деления общего количества отработанных часов на количество рабочих дней в анализируемом периоде. Формула для ее расчета для одного работника будет выглядеть следующим образом:

СПр = ОКЧЧр / КД,

где СПр — средняя продолжительностьрабочего дня работника, ОКЧЧр — общее количество отработанных человеко-часов работника, КД — количество дней в учетном периоде.

Для определения среднего показателя для всех работников используется другая формула:

СП = ОКЧЧ / КР,

где СП — средняя продолжительность, ОКЧЧ — общее количество отработанных на предприятии человеко-часов, КР — количество работников.

Другие средние показатели, которые могут учитываться в организации

Приведенные выше формулы отражают лишь среднюю полную фактическую продолжительность. В некоторых случаях для экономического анализа используются и другие понятия:

- Средняя установленная (также режимная) продолжительность — это средний показатель, рассчитываемый с учетом официальных требований к продолжительности рабочего дня в человеко-часах, предъявляемых к отдельным категориям работников. Расчет этого показателя может потребоваться в тех случаях, когда на предприятии имеются работники с различной продолжительностью рабочего дня, чтобы определить, насколько эффективен труд каждой категории работников.

К примеру, рабочие, занятые в горячих цехах или на вредных производствах, должны иметь меньшую продолжительность рабочей смены, чем остальные (ст. 92 ТК РФ). Таким образом, если на предприятии 2000 работников, из которых 1900 работают по 8 часов в день, а 100 имеют льготы (т. к. трудятся во вредных условиях, являются несовершеннолетними и т. п.) и работают по 7 часов, для расчета средней режимной продолжительности рабочего дня нужно будет сумму отработанных человеко-часов обеих категорий разделить на число работников: (8 × 1900 + 7 × 100) / 2000 = 7,95.

- Средняя урочная продолжительность — здесь при расчете используются человеко-часы, отработанные только в то время, которое установлено графиком, без учета сверхурочных работ. Расчет ведется за тот период, который необходим для того, чтобы провести анализ (месяц, неделю, полугодие, квартал и т. д.). Расчет ведется по формуле:

СУ = (ОКЧЧ − ОКЧЧсу) / КД,

где СУ — средняя урочная, ОКЧЧ — общее количество человеко-часов, ОКЧЧсу — общее количество человеко-часов, отработанных в сверхурочное время, КД — количество дней в расчетном периоде.

Какие табели учета рабочего времени могут использоваться при расчете средней продолжительности трудового дня?

Сам же по себе учет человеко-дней и человеко-часов может вестись как по унифицированным формам Т-12 и Т-13, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1, так и по документам, разработанным на самом предприятии. Использование своих форм допускается с января 2013 года при условии, что они содержат обязательную информацию:

- название введенного документа;

- дату, когда документ был составлен;

- название организации, на которой он применяется;

- описание событий, фиксируемых в документе;

- единицы измерения (дни, часы);

- имя и подпись лица, ответственного за составление.

Данные, отраженные в табелях — как заполняемых вручную, так и формируемых с использованием автоматических систем учета (турникетов, открывающихся по пропускам с указанием момента открытия, и т. п.) — используются для того, чтобы зафиксировать фактическую явку и нахождение сотрудника на его рабочем месте.

Зачем требуется расчет средней продолжительности?

Средние значения нужны для того, чтобы рассчитать, насколько эффективно используется рабочее время. В частности, если разделить фактическую продолжительность на установленную, можно вычислить коэффициент использования рабочего времени. Он показывает, какая часть времени, которое, согласно нормативам, отведено для труда, реально используется. Также этот коэффициент является неотъемлемой частью любых экономических расчетов, позволяющих определить, насколько производителен труд как какой-то отдельной категории работников, так и всего трудового коллектива предприятия в целом.

Например, можно рассчитать следующие показатели:

- среднюю выработку на одного работника в день, неделю или месяц;

- среднечасовую выработку за рабочую смену;

- трудоемкость производства.

В результате анализа руководство предприятия сможет узнать, насколько эффективно производится работа и насколько успешна кадровая политика. Учет фонда рабочего времени является необходимой частью общего анализа работы предприятия.

Кроме того, сравнение средней фактической продолжительности со средней урочной позволяет оценить, как велики потери рабочего времени. Зная их, можно планировать дальнейшие шаги по сокращению потерь и максимально эффективному использованию фонда рабочего времени в организации. Все это — необходимая часть менеджмента предприятия, без которого невозможно строить кадровую политику и вести планирование работы на будущее.

Содержание

- Как рассчитывается средняя фактическая продолжительность рабочего дня

- Другие средние показатели, которые могут учитываться в организации

- Зачем требуется расчет средней продолжительности?

- Расчет продолжительности и трудоемкости работ

- Как рассчитать норму рабочего времени

- Как рассчитать норму рабочего времени при шестидневной рабочей неделе

- Расчет бюджета рабочего времени

- Расчет заработной платы при неполном рабочем дне

- Понятие и сущность формулы средней продолжительности рабочего дня

- Функции и задача формулы средней продолжительности рабочего дня

- Как выполнить расчет средней фактической продолжительности рабочего дня

- Дополнительные средние показатели, необходимые для учета в компании

Как рассчитывается средняя фактическая продолжительность рабочего дня

Обязанность работодателя вести учет фактически отработанного времени своих работников закреплена в ч. 4 ст. 91 ТК РФ. Однако в некоторых случаях может потребоваться знать не только то, сколько реально работал сотрудник в конкретный период времени (день, неделю, месяц и т. д.), но и сколько он в среднем трудится в течение дня. Причем для экономических расчетов такая информация может быть необходима как по одному конкретному работнику, так и по подразделению или предприятию в целом.

Особенно остро такой вопрос может стоять в случаях, когда:

- в организации используется ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ);

- в ходе выполнения задач, стоящих перед предприятием, регулярно приходится прибегать к использованию сверхурочных работ (ст. 99 ТК РФ).

Однако это не значит, что средние величины рассчитываются только в этих случаях. Менеджмент предприятия при определении того, насколько эффективно используется рабочее время в организации, также не может обойтись без расчета средних величин.

Именно для того, чтобы определить эффективность труда и используется такое понятие, как «средняя продолжительность рабочего дня». Определяется средняя продолжительность путем деления общего количества отработанных часов на количество рабочих дней в анализируемом периоде. Формула для ее расчета для одного работника будет выглядеть следующим образом:

СПр = ОКЧЧр / КД,

где СПр — средняя продолжительностьрабочего дня работника, ОКЧЧр — общее количество отработанных человеко-часов работника, КД — количество дней в учетном периоде.

Для определения среднего показателя для всех работников используется другая формула:

СП = ОКЧЧ / КР,

где СП — средняя продолжительность, ОКЧЧ — общее количество отработанных на предприятии человеко-часов, КР — количество работников.

Другие средние показатели, которые могут учитываться в организации

Приведенные выше формулы отражают лишь среднюю полную фактическую продолжительность. В некоторых случаях для экономического анализа используются и другие понятия:

- Средняя установленная (также режимная) продолжительность — это средний показатель, рассчитываемый с учетом официальных требований к продолжительности рабочего дня в человеко-часах, предъявляемых к отдельным категориям работников. Расчет этого показателя может потребоваться в тех случаях, когда на предприятии имеются работники с различной продолжительностью рабочего дня, чтобы определить, насколько эффективен труд каждой категории работников.

К примеру, рабочие, занятые в горячих цехах или на вредных производствах, должны иметь меньшую продолжительность рабочей смены, чем остальные (ст. 92 ТК РФ). Таким образом, если на предприятии 2000 работников, из которых 1900 работают по 8 часов в день, а 100 имеют льготы (т. к. трудятся во вредных условиях, являются несовершеннолетними и т. п.) и работают по 7 часов, для расчета средней режимной продолжительности рабочего дня нужно будет сумму отработанных человеко-часов обеих категорий разделить на число работников: (8 × 1900 + 7 × 100) / 2000 = 7,95. - Средняя урочная продолжительность — здесь при расчете используются человеко-часы, отработанные только в то время, которое установлено графиком, без учета сверхурочных работ. Расчет ведется за тот период, который необходим для того, чтобы провести анализ (месяц, неделю, полугодие, квартал и т. д.). Расчет ведется по формуле:

СУ = (ОКЧЧ − ОКЧЧсу) / КД,

где СУ — средняя урочная, ОКЧЧ — общее количество человеко-часов, ОКЧЧсу — общее количество человеко-часов, отработанных в сверхурочное время, КД — количество дней в расчетном периоде.

Зачем требуется расчет средней продолжительности?

Средние значения нужны для того, чтобы рассчитать, насколько эффективно используется рабочее время. В частности, если разделить фактическую продолжительность на установленную, можно вычислить коэффициент использования рабочего времени. Он показывает, какая часть времени, которое, согласно нормативам, отведено для труда, реально используется. Также этот коэффициент является неотъемлемой частью любых экономических расчетов, позволяющих определить, насколько производителен труд как какой-то отдельной категории работников, так и всего трудового коллектива предприятия в целом.

Например, можно рассчитать следующие показатели:

- среднюю выработку на одного работника в день, неделю или месяц;

- среднечасовую выработку за рабочую смену;

- трудоемкость производства.

В результате анализа руководство предприятия сможет узнать, насколько эффективно производится работа и насколько успешна кадровая политика. Учет фонда рабочего времени является необходимой частью общего анализа работы предприятия.

Кроме того, сравнение средней фактической продолжительности со средней урочной позволяет оценить, как велики потери рабочего времени. Зная их, можно планировать дальнейшие шаги по сокращению потерь и максимально эффективному использованию фонда рабочего времени в организации. Все это — необходимая часть менеджмента предприятия, без которого невозможно строить кадровую политику и вести планирование работы на будущее.

Расчет продолжительности и трудоемкости работ

При определении трудоемкости и продолжительности работ обычно используется нормативный и вероятностный методы расчета.

При нормативном методе расчет осуществляется на основании имеющихся нормативов затрат времени по каждому виду работ.

При этом в общем случае учитываются следующие факторы:

а) общий объем разработки (определяется размерами изделия или объемом ПС в условных машинных командах);

б) сложность разрабатываемого изделия или ПС;

г) новизна разработки;

д) степень использования стандартных решений (схем, модулей, типовых программ).

Исходя из объема и сложности разработки сначала обычно определяется общая трудоемкость разработки (Тобщ), затем, в зависимости от степени новизны разработки, и рекомендуемой нормативными документами доли трудоемкости каждой стадии в Тобщ, устанавливают трудоемкость отдельных стадий и далее трудоемкость входящих в них работ.

Исходя из трудоемкости работ и известного количества исполнителей, находят ожидаемую продолжительность каждой работы, обычно в календарных днях, по формуле:

ti =

где ti – продолжительность i-й работы, календ. дн.;

Тi – трудоемкость i-й работы, дн.;

Wi – количество исполнителей, одновременно участвующих в i-й работе;

kсогл – коэффициент согласования на различные увязки;

kвн – коэффициент выполнения нормы (1…1,25);

kкаленд – коэффициент перевода рабочих дней в календарные;

Величина kкаленд находится из выражения:

kкаленд =

где Fкд – количество календарных дней в году;

Fрд – количество рабочих дней в году.

Если выполняются новые разработки или отсутствует возможность использования нормативных материалов, используется вероятностный метод и расчет проводится на основании экспертных оценок. При этом различаются два подхода при оценке трудоемкости и продолжительности работ.

При первом подходе сначала определяется ожидаемая продолжительность работ, в рабочих днях, по формуле:

tожi =

или

tожi =

где tожi – ожидаемая продолжительность i–й работы, рабоч. дн.;

tmini и tmaxi — минимальная и максимальная ожидаемые продолжительности i-й работы, рабоч. дн.;

tнвi – наиболее вероятная продолжительность i-й работы, рабоч. дн..

Использование формулы (3) несколько сложнее из-за необходимости давать дополнительную оценку величины tнвi.

Далее, зная ожидаемую продолжительность работ tожi и количество задействованных на работе исполнителей Wi, находят ожидаемую трудоемкость каждой работы:

Тожi = tожi *Wi. (4)

Расчеты, сделанные по формулам (2), (3) и (4) сводятся в таблицу 2.

Таблица 2 – Расчет продолжительности и трудоемкости работ

| Перечень выполняемых работ | Продолжительность работ, рабоч.дн. | Колич. исполн. | Труд-ть работ чел-дн | Продолж. работ, календ.дн. | |||

| tmini | tнвi | tmaxi | tожi | ||||

| … | |||||||

| … | |||||||

| … | |||||||

| … | |||||||

| Общая трудоемкость разработки | — | — | — | — | — | … | — |

При втором подходе, используя формулы, аналогичные (2) и (3), сначала определяют ожидаемую трудоемкость каждой работы Тожi, а затем, по заданному количеству исполнителей, ее продолжительность в рабочих и календарных днях:

tожi =

где tожi – ожидаемая продолжительность i-й работы в календарных днях.

По результатам расчета на основании таблицы 2 определяется общая трудоемкость разработки Тразр.

>Как рассчитать продолжительность рабочего дня

Как рассчитать норму рабочего времени

где: 1 час – сокращение на один час продолжительности работы в субботу 5 марта, поскольку в тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день.

Чтобы правильно определить продолжительность рабочей смены при 6-дневной рабочей неделе, необходимо данные нормы рабочего времени распределять по рабочим дням таким образом, чтобы не было «переработки». Например, если работник в феврале 2011 года работает 6 дней в неделю, ему установлена 40-часовая рабочая неделя и продолжительность рабочей смены с понедельника по пятницу – 7 часов (за исключением вторника 22 февраля, когда продолжительность рабочей смены – 6 часов), то четыре субботы данного месяца работнику следует работать по 4 часа 45 минут. Следует учитывать, что работать в субботу более 5 часов не допускается, поскольку на основании статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.

Возьмем тот же октябрь при шестидневке. Рабочих дней будет 26, норма 168 часов. 168 делим на 26, получается примерно 6 с половиной часов в день. Но в РФ применяется при шестидневной рабочей неделе 7-часовая продолжительность РВ, а перед выходным она сокращается до 5 часов.

Такой график относят либо к посменной работе, либо к работе в гибком графике. В данном случае норма в 40 часов в неделю не может быть соблюдена. Поэтому часы, превышающие норму, будут считаться сверхурочными, а их количество будет определяться по завершении учетного периода.

Как рассчитать норму рабочего времени при шестидневной рабочей неделе

Теперь перейдем к октябрю, когда «лишние» субботы дадут «лишние» часы. Надо ли оплачивать сверхурочные? Тут нам необходимо тщательно изучить статью 99 ТК РФ, где дается определение сверхурочной работы. Под ней понимается работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены). Продолжительность рабочего времени опять же фиксируется в трудовом договоре и (или) правилах внутреннего трудового распорядка. Значит, если продолжительность каждой рабочей смены в течение месяца не превышает того, что зафиксировано в трудовом договоре (и в статье 91 ТК РФ), то сверхурочной работы возникнуть не может. Так что никаких доплат работодатель проводить не обязан.

Таким образом, можно констатировать, что в обоих рассматриваемых случаях речь идет лишь о математическом расхождении нормы рабочего времени, вызванном несовершенством механизма расчета этой нормы, закрепленного в приказе № 588н. Соответственно, никаких негативных последствий для организации это несовершенство повлечь не может, но знать о нем необходимо, как раз для того, чтобы правильно рассчитать норму рабочего времени для «шестидневщиков».

Расчет бюджета рабочего времени

Расчет бюджета рабочего времени характеризует плановое количество дней и часов, которые может отработать один рабочий или служащий в плановом периоде. Учет времени в человеко-часах ведется, как правило, для категории рабочих, а для остальных категорий персонала обычно применяются человеко-дни. При планировании персонала различают календарный, табельный (номинальный), максимально возможный, плановый (эффективный) и фактический фонды рабочего времени. Календарный фонд рабочего времени (Тк) равен числу календарных дней за определенный календарный период (месяц, квартал, год). Он может быть рассчитан на всю численность рабочих, группу рабочих предприятия (цеха, участка) и в среднем на одного рабочего (в человеко-днях или человеко-часах):

Среднесписочная численность показывает, сколько в среднем работников ежедневно числилось в списках предприятия за рассматриваемый период. При определении среднесписочной численности работники, принятые на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (совместители) учитываются пропорционально фактически отработанному ими времени. Надомники, учитываются как целые единицы. Некоторые работники списочного состава не учитываются при определении среднесписочной численности (женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в дополнительном отпуске по уходу за ребенком; работники, находящиеся в учебном отпуске без сохранения заработной платы, и др.). Определение потребности в персонале на предприятии (фирме) ведется раздельно по группам промышленно-производственного и непромышленного персонала. Исходными данными для расчета численности работников являются производственная программа, нормы времени, выработки и обслуживания; плановый (эффективный) фонд рабочего времени за год, мероприятия по сокращению затрат труда и т. д. Основными методами определения количественной потребности в персонале являются расчеты: по трудоемкости производственной программы; по нормам выработки; по нормам обслуживания; по рабочим местам. Численность работников непромышленного персонала планируется отдельно (вне зависимости от численности работников промышленно-производственного персонала) по каждому виду деятельности и объекту с учетом их особенностей. Норматив численности работников (основных рабочих-сдельщиков) (Нч) по трудоемкости производственной программы определяется по формуле:

Расчет заработной платы при неполном рабочем дне

Согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации, если работник осуществляет свою трудовую функцию при условии неполного времени работы (неполный рабочий день или неделя), то заработная плата должна быть начислена пропорционально времени работы. В таком случае минимальный размер оплаты труда должен быть изменен в соответствии с количественным показателем трудовых часов.

По общему правилу стандартная продолжительность трудовой недели не должна превышать сорока часов, однако на практике могут быть случаи, когда работник может отработать меньшее количество времени. В частности, если он проходил лечение, был в отпуске или устроился на рабочее место не с начала календарного месяца.

Понятие и сущность формулы средней продолжительности рабочего дня

Средняя продолжительность рабочего дня – это усредненный показатель, который показывает, сколько рабочих часов приходится на одного сотрудника за один день.

Он часто служит основой для определения размеров фонда сменного рабочего времени. Фактически, данный показатель может быть рассчитан, как соотношение выработанных человеко-часов к выработанным человеко-дням за конкретный промежуток времени.

Все необходимые цифры и данные хранятся в базе оперативного учета, например, нарядах, журналах диспетчеров, докладах об эксплуатации оборудования, накладных и доверенностях на получение торгово-материальных ценностей и не только.

Для дальнейшего выяснения функций показателя стоит разобраться в понятии «человеко-день». Выработанным человеко-днем считаются сутки, в течение которых трудоустроенный гражданин появился на рабочем месте и приступил к непосредственному выполнению своих рабочих обязанностей вне зависимости от фактической величины пребывания на упомянутом рабочем месте.

Максимально удобен человеко-день для калькуляции фондов времени, среди которых выделяют:

- календарный фонд;

- табельный фонд;

- предельно возможный фонд;

- отработанный по факту фонд.

Однако, у человеко-дня есть существенный минус. Этот показатель не учитывает простои рабочего оборудования или неэффективно использованное рабочее время в течение смены. Потому он не может считаться объективной и точной единицей измерения трудовых затрат в организации. Отсюда появляется потребность в таком показателе, как человеко-час.

Как понятно из наименования, данный показатель берется для конкретного человека за один час фактически отработанного времени. Стоит отметить, что существуют также и такие показатели, как человеко-секунда, человеко-минута. Но в практике расчетов они встречаются реже и чаще находят свое применение при фиксации рабочего процесса непосредственно путем фото в целях хронометража сложных технологических процессов.

В практике существует разделение на:

- полную продолжительность рабочего дня (которая включает в себя отработанные сверхурочно часы);

- урочную (сверхурочное время в расчет не принимается).

Функции и задача формулы средней продолжительности рабочего дня

Среди прочего, можно произвести калькуляцию и узнать:

- усредненный показатель выработки на одного среднестатистического трудящегося в сутки, неделю, месяц;

- масштабы среднечасовой выработки за одну смену;

- трудоемкость производительного процесса и многое другое.

Довольно часто руководство фирмы реализует различные мероприятия и способы отслеживания вклада отдельных участников рабочего процесса в общий фонд трудовых затрат. Сиюминутно получить развернутый и обоснованный ответ на подобный вопрос нельзя, если прежде не был просчитан коэффициент использования рабочего времени, который, опять же, определяется на основании отношения фактической продолжительности к установленной. В этом заключается важный шаг к определению общей картины эффективности рабочего процесса и правильности проведения кадровой политики внутри организации.

Также стоит обратить внимание на возможность оценить величину потери рабочего времени за определенный период времени. Он просчитывается путем сравнения усредненной продолжительности по факту со средней урочной. Определив данные категории, управленцу открывается легкий путь к планированию дальнейшей деятельности организации с учетом выбранного курса на минимизацию потерь рабочего фонда, а также повышение его эффективности.

Как выполнить расчет средней фактической продолжительности рабочего дня

Требование к организации производить учет фактически выработанного рабочего времени содержится в ч.4 ст. 91 Трудового Кодекса Российской Федерации. Однако бывают моменты, когда требуется выяснить как четкий временной промежуток, отработанный рабочим за период (месяц, квартал, год), так и усредненное рабочее время в течение рабочей смены.

Наиболее актуальны такие вычисления для организаций, в которых:

- принят за основу ненормативный рабочий день (юридически определен в ст.101 ТК РФ);

- для реализации задач, поставленных руководством компании, применяются сверхурочные работы.

Произведение расчета средних показателей такого рода может быть актуально не только в упомянутых ситуациях. Ярким тому примером может служить необходимость просчета эффективности использования рабочего времени в компании.

Средняя продолжительность рабочего дня станет известна, если часы (общее количество отработанного времени) разделить на сумму рабочих дней в определенный временной промежуток.

Для визуализации написанного служит такая формула:

ПРср = Eчч / Дп,

где ПРср – средняя продолжительность рабочего дня сотрудника;

Ечч – представляет собой сумму фактически выработанных человеко-часов сотрудником;

Дп – исходный учетный период, исчисляемый в днях.

В случаях, когда требуется выяснить аналогичный показатель в масштабах трудового коллектива, а не отдельной штатное единицы, используется несколько иная формула:

ПРср = Eччк / Ер,

где ПРср – сохраняет свое прежнее значение;

Eччк – сумма человеко-часов, выработанных на предприятии;

Ер – количество сотрудников, работающих в организации.

Дополнительные средние показатели, необходимые для учета в компании

Ранее названные калькуляции позволяют рассчитать среднюю полную фактическую продолжительность.

В ряде ситуаций для оперативной и полноценной экономической сводки потребуются также такие показатели, как:

- Усредненная режимная продолжительность. Отражает условия требований к длительности рабочего дня в человеко-часах, которые применяются к определенным рабочим подразделениям. Необходим в ситуациях, когда в компании трудятся люди с отличающейся друг от друга длительностью рабочей смены. Этот показатель помогает узнать величину пользы от труда отдельно взятой рабочей группы;

Примером предприятия, для которого она актуальна, может служить горячий цех, экологически-опасные производства, работники которых, согласно ст. 92 Трудового Кодекса Российской Федерации, обязаны иметь меньший размер рабочей смены по сравнению с сотрудниками, работающими в нормальных условиях. Средняя продолжительность рабочего времени в неделю у таких сотрудников должна быть меньше, чем у остального персонала. Например, когда на таком производстве занято 4000 сотрудников, 3800 работают 8 часов в сутки, а оставшиеся 200 обладают льготами и заняты на один час меньше, калькуляция будет выглядеть следующим образом:

(8 * 3800 + 7 * 200) / 4000 = 7,95

- Усредненная урочная продолжительность. Этот показатель учитывает человеко-часы, выработанные исключительно в плановый период ( день, неделю, месяц, квартал, год) и без учета любых сверхурочных. Для этого используется следующая формула:

СРур = (Ечч – Еччсу) / Дп,

где СРур – усредненная урочная продолжительность;

Ечч – сумма отработанных человеко-часов;

Еччсу – сумма отработанных сверхурочно человеко-часов;

Дп – длительность периода, исчисляемая в днях.

Календарный, табельный и максимально-возможный фонды рабочего времени.

Коэффициенты использования фондов

Краткая теория

Фонд

времени, его структура и показатели его использования влияют на организацию

производственного процесса и производительность труда. Статистика рабочего

времени непосредственно связана со статистикой заработной платы и статистикой

социального страхования. Информация о рабочем времени необходима для анализа

использования рабочей силы, изучения условий труда, разработки и заключения

коллективных трудовых соглашений.

Рабочее

время лиц, работающих по найму, регулируется трудовым законодательством, в

соответствии с которым продолжительность нормальной рабочей недели составляет

40 ч, а для несовершеннолетних и лиц, работающих в тяжелых условиях, — 36 ч в

неделю. Для некоторых категорий работников, занятых на особо тяжелых работах,

устанавливается менее продолжительная рабочая неделя. При учете рабочего

времени основными единицами являются человеко-час и человеко-день. На практике

применяются и более крупные единицы времени, такие, как человеко-месяц и

человеко-год, но они эквивалентны показателям среднесписочного числа работников

за соответствующие периоды.

Отработанным

человеко-часом является 1 час работы работника на своем рабочем месте.

Отработанным человеко-днем считается явка работника на работу и тот факт, что

он приступил к работе независимо от продолжительности рабочего времени. В

статистике учитывается несколько фондов времени.

Календарный

фонд времени рассчитывается как в человеко-днях, так и в человеко-часах. При

определении календарного фонда времени в человеко-днях он равен сумме списочной

численности работников предприятия или организации за все календарные дни

периода (месяца или года), а при определении в человеко-часах — фонд в

человеко-днях следует умножить на среднюю нормальную продолжительность рабочего

дня, которая определяется по формуле средней арифметической взвешенной исходя

из нормальной продолжительности рабочего дня, установленной для каждой

категории персонала.

Календарный

фонд состоит из человеко-дней явок на работу и неявок на работу по всем

причинам. Исходя из этого календарный фонд (но только в человеко-днях) может

быть определен как сумма человеко-дней явок и неявок по всем причинам.

Если из

календарного фонда вычесть человеко-дни, приходящиеся на выходные и праздники,

то можно определить табельный фонд времени.

Если в

свою очередь из табельного фонда вычесть человеко-дни, приходящиеся на

очередные отпуска, то получим максимально возможный фонд рабочего времени.

Максимально возможный фонд рабочего времени представляет собой рабочее время,

которым может располагать предприятие или организация при стопроцентной явке

работников, т. е. это время, теоретически предназначенное для работы. Время,

теоретически предназначенное для работы, состоит из фактически отработанного

рабочего времени в течение нормального периода работы (урочное время) и

рабочего времени, не использованного в течение периода.

Рабочее

время, не использованное в течение периода по уважительным причинам, состоит из

неявок по причине болезни, учебных отпусков, выполнения государственных и

общественных обязанностей и прочих неявок, предусмотренных законом. К причинам

неиспользования рабочего времени относятся административные отпуска и работа в

режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели по решению

администрации, а также трудовые конфликты. Полную информацию о фондах времени и

их использовании можно получить из баланса рабочего времени.

Баланс рабочего времени

| Фонды времени | Использование рабочего времени |

| 1. Календарный фонд времени | 6. Фактически отработанное время |

| 2. Праздничные и выходные дни | 6.1. Фактически отработанное урочное время |

| 3. Табельный фонд времени (стр1 -стр2) | 6.2. Отработанное сверхурочное время |

| 4. Очередные отпуска | 7. Время, не использованное по уважительным причинам. |

|

7.1. Неявки по болезни (включая неявки из-за несчастных случаев на производстве) |

|

| 7.2. Отпуска по учебе или профессиональной подготовке | |

| 7.3. Отпуска по семейным и личным обстоятельствам | |

| 7.4. Выполнение государственных обязанностей | |

| 7.5. Прочие неявки, предусмотренные законом | |

| 8. Административные отпуска | |

| 9. Потери рабочего времени | |

| 9.1. Неявки с разрешения администрации | |

| 9.2. Прогулы | |

| 9.3. Целодневные простои | |

| 9.4. Внутрисменные простои | |

| 10. Прекращение работы по причине трудовых конфликтов | |

| 5. Максимально-возможный фонд |

11. Итого отработанное и неиспользование по всем причинам рабочее время |

| 12. В том числе в пределах урочного времени |

На уровне предприятия балансы рабочего времени

целесообразно составлять ежемесячно.

На основе

данных баланса можно рассчитать показатели использования фондов времени.

Коэффициент

использования максимально возможного фонда рабочего времени:

где

– фактически отработанные часы в урочное время

– максимально возможный фонд рабочего времени

Коэффициент

использования табельного фонда времени равен:

– табельный фонд времени

Коэффициент

использования календарного фонда равен:

– календарный фонд

Этот

коэффициент используется для анализа и сопоставления степени использования

рабочего времени на уровне предприятий, отраслей и экономики в целом, так и при

международных сопоставлениях использования рабочего времени.

Для

оценки использования рабочего времени рассчитывается коэффициент использования

рабочего периода, который равен:

где

– среднее число дней, отработанных одним

работником за период

– число дней, которые должен был отработать

один работник за период по режиму работы предприятия.

Для

характеристики использования рабочего дня рассчитывается коэффициент

использования рабочего дня, который равен соотношению между фактической

продолжительностью рабочего дня и средней установленной продолжительностью

рабочего дня. При этом следует иметь в виду, что по данным учета отработанного

времени можно получить две характеристики средней фактической продолжительности

рабочего дня. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня определяется

как соотношение между отработанными человеко-часами и отработанными

человеко-днями, а средняя фактическая урочная продолжительность рабочего дня —

как соотношение между фактически отработанными человеко-днями в урочное время и

фактически отработанными человеко-днями.

При

анализе степени использования рабочего дня применяется именно фактическая

урочная продолжительность рабочего дня:

– коэффициент использования рабочего дня;

– средняя фактическая урочная

продолжительность рабочего дня

– средняя установленная продолжительность

рабочего дня

Используя

коэффициенты использования рабочего периода и рабочего дня, можно рассчитать интегральный

показатель использования рабочего времени:

Коэффициент

сменности, рассчитанный на определенную дату, равен:

При

исчислении коэффициента сменности за календарный период он равен:

Интегральный

показатель использования рабочих мест определяется как произведение

коэффициента использования сменного режима на коэффициент использования рабочих

мест в наибольшую смену:

Пример решения задачи

Задача

Известны

следующие данные об использовании времени промышленно-производственных рабочих

предприятия за два года, чел.-дней:

|

Наименование показателя |

Базисный год | Отчетный год |

|

Отработано рабочими |

204716 | 199366 |

|

Целодневные простои |

2 | — |

|

Неявки на работу: |

||

|

ежегодные (очередные) отпуска |

15915 | 16117 |

| отпуска по учебе | 504 | 450 |

|

отпуска по беременности родам |

1115 | 944 |

| болезни | 14275 | 14087 |

|

прочие неявки, разрешенные законом |

2857 | 352 |

|

неявки с разрешения администрации |

876 | 553 |

| прогулы | 448 | 374 |

|

массовые невыходы на работу в связи с акциями протеста и забастовками |

600 | 800 |

|

праздничные и выходные дни |

90112 | 88157 |

|

Отработано рабочими – всего, чел.-часов |

1623072 | 1587002 |

| в том числе сверхурочно | 8743 | 9382 |

|

Установленная продолжительность рабочего дня, час. |

8 | 8 |

-

Определите в базисном и отчетном периодах: а) календарный,

табельный и максимально-возможный фонды рабочего времени

промышленно-производственных рабочих.

Постройте балансы рабочего времени в человеко-днях в базисном и отчетном

периодах.

Определите показатели использования календарного, табельного и

максимально-возможного фондов рабочего времени.

Определите структуру максимально-возможного фонда рабочего времени в базисном и

отчетном периодах и исследуйте ее динамику.

Определите в базисном и отчетном периодах: а) среднюю фактическую

продолжительность рабочего дня полную и урочную; б) среднюю фактическую

продолжительность рабочего периода.

Определите в базисном и отчетном периодах: а)

коэффициент использования установленной продолжительности рабочего дня; б)

коэффициент использования рабочего периода; в) интегральный коэффициент

использования рабочего времени.

Проведите сравнительный анализ использования рабочего времени в отчетном и

базисном периодах.

Результаты

расчетов представьте в таблице.

Сделайте

выводы.

Решение

На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:

ВКонтакте

WhatsApp

Telegram

Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.

Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.

Календарный, табельный и максимально-возможный фонды рабочего времени

1)

Календарный фонд определяется

как сумма явок и неявок на работу. Табельный фонд меньше календарного

праздничных и выходных дней, а максимально-возможный фонд меньше табельного на

число дней очередных отпусков.

В базисном периоде:

В отчетном периоде:

Баланс рабочего времени

2)

Баланс рабочего времени в базисном периоде

| Ресурсы рабочего времени | Использование рабочего времени | ||

| Календарный фонд | 331420 | Фактически отработанно | 204716 |

| Праздничные и выходные | 90112 | Не использовано по уважительным причинам | 19627 |

| Очередные отпуска | 15915 | В т. ч. | |

| отпуска по учебе | 504 | ||

| отпуска по беременности и родам | 1115 | ||

| по болезни | 14275 | ||

| неявки, разрешенные законом | 2857 | ||

| неявки с разрешения нанимателя | 876 | ||

| Потери рабочего времени | 1050 | ||

| В т. ч. | |||

| Целодневные пропуски | 2 | ||

| Прогулы | 448 | ||

| Забастовки | 600 | ||

| Максимально-возможный фонд | 225393 | Максимально-возможный фонд | 225393 |

Баланс рабочего времени в отчетном периоде

| Ресурсы рабочего времени | Использование рабочего времени | ||

| Календарный фонд | 321200 | Фактически отработанно | 199366 |

| Праздничные и выходные | 88157 | Не использовано по уважительным причинам | 16386 |

| Очередные отпуска | 16117 | В т. ч. | |

| отпуска по учебе | 450 | ||

| отпуска по беременности и родам | 944 | ||

| по болезни | 14087 | ||

| неявки, разрешенные законом | 352 | ||

| неявки с разрешения нанимателя | 553 | ||

| Потери рабочего времени | 1174 | ||

| В т. ч. | |||

| Целодневные пропуски | — | ||

| Прогулы | 374 | ||

| Забастовки | 800 | ||

| Максимально-возможный фонд | 216926 | Максимально-возможный фонд | 216926 |

Коэффициенты использования календарного, табельного и максимально-возможного фонда

3)

Показателя использования фондов определяются отношением отработанных

человеко-дней к величине фонда рабочего времени.

В

базисном периоде:

Коэффициент

использования календарного фонда:

Коэффициент

использования табельного фонда:

Коэффициент

использования максимально-возможного фонда:

В

отчетном периоде:

Коэффициент

использования календарного фонда:

Коэффициент

использования табельного фонда:

Коэффициент

использования максимально-возможного фонда:

Структура и динамика структуры максимально-возможного фонда

4)

Вычислим структуру максимально-возможного фонда:

Структура максимально-возможного фонда

|

Использование рабочего времени |

Человеко-дней |

Структура, % |

Изменение структуры, п.п. |

||

|

базисный период |

отчетный период |

базисный период |

отчетный период |

||

|

Фактически отработано |

204716 | 199366 | 90.8 | 91.9 | 1.1 |

|

Не использовано по уважительным причинам |

19627 | 16386 | 8.7 | 7.6 | -1.2 |

|

Потери рабочего времени |

1050 | 1174 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |

| Всего | 225393 | 216926 | 100.0 | 100.0 | — |

Средняя продолжительность рабочего дня, рабочего периода и среднесписочная

численность рабочих

5)

а)

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в базисном периоде:

Полная:

Урочная:

Средняя

фактическая продолжительность рабочего дня в отчетном периоде:

Полная:

Урочная:

б)

Среднесписочная численность рабочих:

В

базисном периоде:

В

отчетном периоде:

Средняя

фактическая продолжительность рабочего периода:

В

базисном периоде:

В

отчетном периоде:

Коэффициент использования продолжительности рабочего дня и рабочего

периода. Интегральный показатель

использования рабочего времени

6) Коэффициент

использования рабочего дня

определяется делением средней фактической

полной продолжительности рабочего дня на установленную продолжительность

рабочего дня . Формула для расчета этого показателя имеет вид:

В базисном периоде:

В

отчетном периоде:

Коэффициент использования

продолжительности рабочего периода

равен

частному от деления среднего фактического числа дней работы в расчете на одного

рабочего в исследуемом периоде на располагаемое число дней работы

. Располагаемое число дней определяется

вычитанием из календарного фонда времени одного рабочего праздничных и выходных

дней и среднего числа дней отпуска в расчете на одного рабочего:

В базисном периоде:

Фактическое число дней работы

на одного рабочего:

Располагаемое число дней

работы на одного рабочего:

В отчетном периоде:

Фактическое число дней

работы на одного рабочего:

Располагаемое число дней

работы на одного рабочего:

Интегральный

показатель использования рабочего времени равен произведению двух предыдущих

коэффициентов:

В

базисном периоде:

В отчетном периоде:

7) Таким образом

в отчетном периоде интегральный показатель использования рабочего времени

больше, чем интегральный показатель использования рабочего времени в отчетном

периоде – рабочее время в отчетном периоде использовалось лучше.

Представим результаты

расчетов в таблице:

Результаты расчетов

| Показатели | Базисный период | Отчетный период |

|

Календарный фонд, человеко-дней |

331420 | 321200 |

| Табельный фонд, человеко-дней | 241308 | 233043 |

|

Максимально-возможный фонд, человеко-дней |

225393 | 216926 |

|

Коэффициент использования календарного фонда, % |

61,8 | 62,1 |

|

Коэффициент использования табельного фонда, % |

84,8 | 85,5 |

|

Коэффициент использования максимально-возможного фонда, % |

90,8 | 91,9 |

|

Полная средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч |

7,93 | 7,96 |

|

Урочная средняя фактическая продолжительность рабочего дня, ч |

7,89 | 7,91 |

|

Средняя фактическая продолжительность рабочего периода, дней |

226 | 227 |

|

Коэффициент использования рабочего дня, % |

99,1 | 99,5 |

|

Коэффициент использования продолжительности рабочего периода, % |

91,1 | 91,9 |

|

Интегральный показатель использования рабочего времени, % |

90,3 | 91,4 |

Вывод к задаче

Анализируя сводную таблицу

показателей можно увидеть, что показатели использования рабочего времени в

отчетном периоде лучше показателей использования рабочего времени в базисном

периоде.

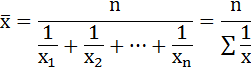

В отделе заказов торговой фирмы занято трое работников, имеющих 8-часовой рабочий день. Первый работник на оформление одного заказа в среднем затрачивает 14 мин., второй – 15, третий – 19 мин. Определите средние затраты времени на 1 заказ в целом по отделу.

Решение:

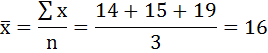

На первый взгляд кажется, что задача легко решается по формуле средней арифметической простой:

Полученная средняя была бы правильной, если бы каждый работник отдела оформил только один заказ. Но в течение дня отдельными работниками было оформлено различное число заказов. Для определения числа заказов, оформленных каждым работником, воспользуемся следующим соотношением:

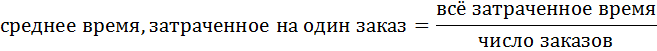

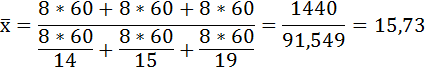

Число заказов, оформленных каждым работником, определяется отношением всего времени работы к среднему времени, затраченному на один заказ. Тогда среднее время, необходимое для оформления одного заказа, равно:

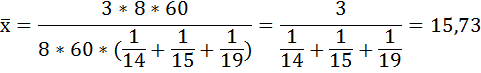

Это же решение можно представить иначе:

При решении данной задачи была использована формула средней гармонической простой:

Таким образом, средние затраты времени на 1 заказ в целом по отделу равны 15,73 минутам.

Как найти среднее время

При нормировании рабочего времени нормировщик должен знать, сколько минут или секунд требуется на выполнение одной и той же операции. При этом производительность труда может быть разной даже у людей, обладающих одинаковой квалификацией. Для расчетов берется среднее время, необходимое для выполнения данной операции.

Вам понадобится

- — секундомер;

- — калькулятор;

- — компьютер с программой Microsoft Excel.

Инструкция

Несколько раз засеките время, за которое происходит один и тот же процесс. Например, за сколько все работники подразделения выполняют одну и ту же операцию. Запишите результаты.

Для удобства расчетов переведите полученный результат в секунды. Не забудьте, что время исчисляется не в десятичной, а в шестидесятичной системе.

Разделите полученный результат на количество работников, выполнявших данную операцию. Это и будет средним временем. Для определения норм обычно пользуются именно этим методом. При этом можно рассчитать среднее время, необходимое для выполнения данного задания работникам определенной квалификации.

В школьных учебниках математики нередко встречаются задачи немного другого рода, но тоже на вычисление среднего времени. Например, когда работник выполняет за время рабочего дня несколько разных операций, необходимо бывает посчитать, сколько в среднем времени он затрачивает на каждую. Операции при этом могут быть разной сложности. Засеките время, которое работник затрачивает на все операции. Разделите полученный результат на количество заданий.

Вычислить среднее время позволяет программа Microsoft Excel. Сделать это можно двумя способами. Например, перевести все значения в секунды, сложить и разделить сумму на количество измерений, то есть выполнить действие так же, как и в предыдущем способе.

При пользовании программой вовсе не обязательно переводить время в более мелкие единицы. Программа позволяет оперировать формулой ЧЧ.ММ.СС. Занесите данные в таблицу, лучше всего в ячейки, расположенные в одном столбце или в одной строке. Выделите ячейку, находящуюся под числами, если они записаны в столбик, или справа.

Найдите в верхнем меню главную вкладку, а в ней — «Редактирование». В опции «Сумма» выберите «Среднее значение».

Может получиться и так, что общая сумма временных интервалов будет больше 24 часов. В этом случае необходимо поменять формат итоговой ячейки. Делается это через верхнее меню. Найдите вкладку «Формат», а в ней — «Ячейки». Найдите последовательно опции «Число» и «Время» и выставьте 37:30:55.

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.