В большинстве российских предприятий есть «мертвые души» — акционеры, которые не участвуют в жизни акционерного общества.

Они появились после массовой приватизации 90-х: тогда акции крупнейших предприятий продавались всем подряд — работникам, мелким руководителям и третьим лицам. Со временем эти люди пропадали или умирали, а по их ценным бумагам никто не вступал в наследство. Таким образом люди продолжают числиться как акционеры, несмотря на свою кончину.

Даже спустя 25 лет тяжело объединить всю информацию, кто, где и чем владеет. Я работаю в области корпоративного права, и мы с коллегами фиксируем тысячи компаний с «мертвыми душами» в реестре.

В статье расскажу, каким образом и для чего собственники бизнеса выкупают бесхозные акции.

В чем суть дела

В акционерных обществах дела часто обстоят похлеще, чем в «Игре престолов». По-прежнему процветают серые схемы, когда кто-то скупает акции мелких акционеров, чтобы завладеть большой долей.

Возможны также корпоративный шантаж — гринмейл, шпионаж и недружественный захват бизнеса. Например, конкуренты скупают малыми долями акции, чтобы внедриться в структуру компании, саботировать ее работу и нарастить тем самым свои корпоративные возможности.

Что такое акционерное общество (АО)

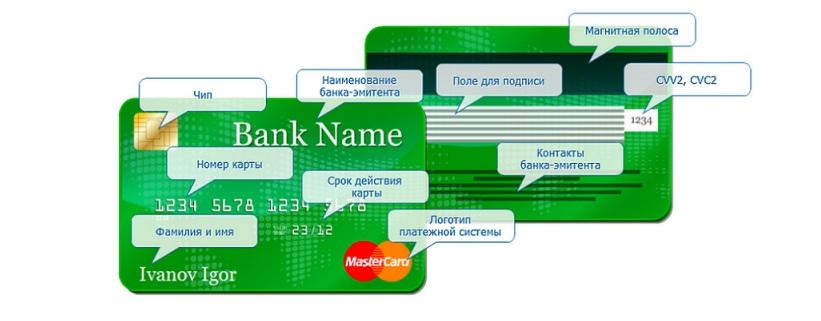

Акционерное общество — это предприятие, уставный капитал которого разделен на какое-то число акций. Оно отличается от общества с ограниченной ответственностью — ООО — по структуре уставного капитала, правам акционера и отдельным требованиям законодательства.

ООО и АО создаются по общему принципу: одним или несколькими учредителями, которые, приобретая акции или доли, становятся участниками общества и образуют высший орган управления — общее собрание. Участников ООО не может быть более 50, в то время как для АО их количество не ограничено.

В итоге владельцами предприятия выступают многие мелкие и крупные собственники. Акции закрепляют их право на долю в бизнесе и, если это предусмотрено политикой компании, на получение части прибыли в виде дивидендов.

Компания может быть публичной и размещать ценные бумаги на бирже, где они доступны для приобретения неограниченному кругу инвесторов. В непубличных обществах купля-продажа акций происходит упрощенно, посредством совершения внебиржевых сделок, заключаемых сторонами напрямую без участия биржи (неорганизованный рынок).

Обычно неприятные последствия для владельцев бизнеса возможны, когда в предприятии сочетается большое количество «мертвых душ» и миноритарных акционеров — владельцев небольших пакетов акций.

Главное отличие «мертвых душ» от миноритариев заключается в том, что последние живые. Это уже неплохо. Тем не менее они тоже часто добавляют головной боли крупным собственникам. В 90% случаев миноритарии — либо скандальные участники, злоупотребляющие корпоративными правами, либо те, кто никак не участвует в жизни общества и просто получает дивиденды.

Поэтому «мертвые души» и миноритарии — не самые желанные участники в реестрах компаний. Следовательно, многие крупные собственники АО во избежание возможных проблем стремятся навести порядок в реестрах и консолидировать в своих руках крупные пакеты акций.

Это часто делается через процедуру принудительного выкупа в соответствии со статьей 84.8 № 208-ФЗ — когда мажоритарный собственник выкупает доли миноритариев без их согласия. Так, например, в 2019 году дочерняя компания сотового оператора ПАО «Мегафон» провела принудительный выкуп акций у акционеров и делистинг ценных бумаг с Московской биржи, а в середине 2020 года то же самое сделала фармацевтическая компания АО «ПРОТЕК».

Бытует мнение, что принудительный выкуп акций возможен только в публичных обществах, но это заблуждение. Процедура возможна во всех формах акционерных обществ — АО, ОАО и ЗАО, если такие компании предварительно получат публичный статус.

Почему собственникам нужно выкупать ценные бумаги

Причин скупать акции миноритариев и «мертвых душ» много. В рамках статьи рассмотрим пять наиболее очевидных.

Причина 1. Возможность внедрения государства в реестр акционеров. И вот почему это чревато проблемами:

- Государство может действовать в своем ключе, не принимая во внимание интересы частных собственников. Например, на общем собрании, не разделяя интересов других собственников, оно может отказаться от голосования и саботировать принятие необходимых решений.

- Государство имеет право предлагать свои кандидатуры для избрания в органы управления общества. При этом ФЗ «Об акционерных обществах» содержит довольно формальный перечень оснований для отказа в предложенных кандидатурах. Таким образом, в Совете директоров АО может легко появиться посторонний человек, который будет препятствовать принятию необходимых решений.

- Решения общего собрания акционеров, которые должны приниматься единогласно, не пройдут, если государство против.

- Если государство владеет от 2 до 50% голосующих акций, то при определении Советом директоров цены имущества, стоимости эмиссионных ценных бумаг или выкупа акций АО обязано уведомить об этом уполномоченный орган власти с предоставлением ряда документов. При этом последний может ответить, что указанная цена не соответствует текущим рыночным ценам. В этом случае совет директоров будет вынужден отказаться от сделки или привлечь оценщика для определения цены согласно статье 77 ФЗ «Об акционерных обществах». А определенная советом директоров цена признается недостоверной.

Чтобы понять, каким образом государство может просочиться в реестр акционеров, достаточно обратиться к статье 1151 ГК РФ. Там говорится, что акции «мертвых душ», в отношении которых никто не вступил в наследство, должны быть признаны выморочным имуществом. Другими словами, если никто не заявляет права на какую-то собственность, государство имеет право забрать ее себе.

Схема довольно простая:

- Первоначально бесхозные ценные бумаги направляются в доверительное управление Фонду по защите прав вкладчиков и акционеров. Кроме доверительного управления ценными бумагами Фонд ведет реестр вкладчиков и акционеров, чьи права были нарушены на финансовом и фондовом рынках, и производит компенсационные выплаты. Он также ведет сбор и обработку информации в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших законодательство на финансовом и фондовом рынках РФ.

- Бесхозные бумаги хранятся в Фонде достаточно долгое время, чтобы могли объявиться потенциальные наследники или владельцы акций и вернуть имущество себе. При этом на законодательном уровне точный срок хранения акций в Фонде не определен.

- Если владельцы или наследники не нашлись, акции передаются Российской Федерации.

Скажу по опыту и личным наблюдениям: долгое время владельцы крупных пакетов АО несерьезно относились к подобной перспективе и не верили, что такое возможно. Многие собственники даже не слышали об этом, так как нет нормативного акта, однозначно выражающего позицию законодателя по данному вопросу.

Однако к сегодняшнему дню уже есть прецеденты и соответствующее указание Банка России. Ниже прикреплен скан этого документа. В нем установлен порядок передачи акций в собственность Республики Крым или города Севастополя в связи с прекращением доверительного управления этими бумагами «Фондом защиты вкладчиков». Приняв данный акт, Банк России закрепил возможность перехода акций к государству.

Подведем подытог: перспектива внедрения государства в реестр акционеров — не просто байка, а вполне реальная перспектива для многих АО. Но так как процедура с выморочным имуществом занимает время, у собственников есть возможность действовать на опережение и самим решить вопрос с долями «мертвых душ».

Причина 2. Экономия на годовом общем собрании акционеров, или ГОСА. Каждое АО обязано проводить ежегодные общие собрания акционеров. Там подводятся итоги деятельности компании за отчетный год и решается ряд обязательных вопросов, в числе которых:

- Избрание совета директоров и ревизионной комиссии общества, если последнее предусмотрено уставом АО. Ревизионная комиссия выполняет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. Если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии не является обязательным, то проверку его финансово-хозяйственной деятельности осуществляет аудитор в порядке, предусмотренном статьей 87 ФЗ «Об акционерных обществах».

- Утверждение аудитора, годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, если данные вопросы не отнесены к компетенции совета директоров.

- Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата, объявление дивидендов.

ГОСА требуют от компаний серьезных финансовых вливаний — аренда помещения для очного сбора всех участников, направление им корреспонденции, подготовка канцелярии. На итоговую величину затрат влияет количество акционеров. Чем их больше, тем объемнее издержки. Предприятия с сотнями и тысячами акционеров, большую часть из которых составляют миноритарии, тратят на организацию ГОСА сотни тысяч и миллионы рублей.

Например, согласно прейскуранту крупного регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.», стоимость отправления почтой одного заказного письма в пределах РФ составляет 300 рублей. Легко подсчитать, что если в обществе 1000 акционеров, то стоимость рассылки бюллетеней для голосования составит 300 000 рублей, и это лишь одна из нескольких статей расходов эмитента при проведении собрания.

Кроме ГОСА компании могут еще проводить ВОСА — внеочередные собрания. И они тоже станут отнюдь не дешевым удовольствием.

Но если все акции предприятия будут принадлежать одному или нескольким крупным акционерам, то все эти издержки снизятся. В случае одного собственника законодательство разрешает даже не проводить собрания — все решения единственный участник принимает самостоятельно.

Причина 3. Очищение бизнеса. А именно возможность передать наследникам «чистый» бизнес. Даже если собственник отлично управляет компанией и не собирается уходить, имеет смысл заранее подготовить предприятие к передаче собственности, так как процесс подготовки и принудительного выкупа акций у миноритариев может занять годы.

Наличие в реестре «мертвых душ» и миноритариев обычно усложняет ситуацию. Миноритарии могут годами спокойно получать дивиденды и быть всем довольными, но при появлении нового неопытного руководителя способны устроить саботаж и дестабилизировать работу компании, в том числе:

- продать акции недружественным лицам, которые начнут наращивать свои корпоративные возможности;

- заставить крупного собственника выкупить свои ценные бумаги по завышенной стоимости. Например, путем обращения в суд с исковым заявлением о понуждении общества выкупить акции по требованию акционера согласно статье 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Таким образом акционер может потребовать выкупа его ценных бумаг по цене, отличающейся от установленной Советом директором на основании отчета оценщика, если считает указанную цену заниженной;

- прибегнуть к злоупотреблению своими правами, например отправлять бесконечные запросы в общество на предоставление информации.

Причина 4. Нарушение порядка одобрения сделок. Для одобрения сделки, имеющей признаки крупной сделки или сделки с заинтересованностью, требуется определенный кворум — конкретное количество голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Крупная сделка — та, что связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов АО. Более подробно признаки такой сделки изложены в статье 78 ФЗ «Об акционерных обществах».

Сделкой с заинтересованностью признается сделка, когда есть заинтересованные в ней люди в числе акционеров — согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Как правило, речь идет о членах совета директоров общества, его генеральном директоре или члене правления. Следует отметить, что существуют также крупные сделки с заинтересованностью, то есть они сочетают в себе одновременно оба указанных признака.

Для разных видов сделок требуется разный кворум. Например, при одобрении сделки на имущество стоимостью более 50% от балансовой стоимости активов АО требуется три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

Решение о сделке с заинтересованностью, согласно пункту 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании и не заинтересованных в ее совершении. Как следует из положений закона, сделки с заинтересованностью — это сделки, осложненные конфликтом интересов. Если есть акционеры, заинтересованные в сделке, они не принимают участие в голосовании по вопросу о ее одобрении.

Когда акционеры принимают решение о крупной сделке, стоимость которой составляет более 50% процентов балансовой стоимости предприятия и в которой есть заинтересованность, предусмотрен двойной кворум. То есть должны выполняться сразу два условия:

- Три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

- Большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки, или подконтрольных лиц, заинтересованных в ее совершении.

При этом из-за присутствия в реестре «мертвых душ» и миноритариев, систематически не посещающих собрания, появляется риск того, что кворум не наберется. В итоге сделка может быть признана незаконной.

Причина 5. Риск появления гринмейлеров. Профессиональные гринмейлеры — лица, которые специализируются на корпоративном шантаже. Термин «гринмейл», от английского неологизма «greenmail», произошел в ходе совмещения понятий «greenback», то есть «долларовая банкнота», и «blackmail», шантаж.

Гринмейлеры под разными предлогами выкупают ценные бумаги миноритариев, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным. Далее, используя эти сведения, они срывают одобрение сделок, подают в суды и блокируют деятельность акционерного общества.

Известный случай гринмейла — разбирательства между «Роснефтью», «Башнефтью» и АФК «Система». Отмечу, что в данном случае звучат взаимные обвинения сторон в злоупотреблении правами, в том числе правом на судебную защиту, с целью дестабилизации деятельности предприятий. По мнению АФК «Система», «Роснефть» и «Башнефть» предпринимали заведомо недобросовестные действия для неосновательного обогащения и нанесения ущерба компании, ее акционерам и кредиторам.

Оппоненты АФК «Система», в свою очередь, обвиняли компанию в причинении им ущерба в процессе реорганизации «Башнефти» и полагали, что их действия направлены исключительно на возмещение убытков, причиненных действиями АФК «Система». Результатом взаимных претензий и обвинений стали длительные судебные тяжбы, в ходе которых стороны направляли все ресурсы на достижение собственных целей.

Подведем итог, почему собственникам стоит задуматься о выкупе акции. В условиях, когда экономика страны сталкивается с санкциями и ограничениями, рыночная конкуренция обострилась. Некоторые участники экономического процесса могут использовать ситуацию в своих целях. Например, из-за возникших логистических ограничений финансовые показатели компании резко снизились, и более сильная компания может попытаться использовать ситуацию, чтобы поглотить конкурента.

Преодолеть трудности и защитить себя собственники бизнеса могут как раз с помощью ценных бумаг «мертвых душ» и миноритариев. Расскажу, какие есть способы исключения этих типов акций из реестра акционерного общества.

Исключить, нельзя выкупить

За годы деятельности я сталкивался с самыми разными механизмами, к которым прибегали мажоритарии в попытках вытеснить неугодных акционеров, вплоть до самых необычных. Например, незаконная реорганизация. Остановимся на трех наиболее частых.

Исключение участника в рамках непубличных корпораций. Исключение участника из АО можно реализовать только в рамках непубличных корпораций. То есть как только компания получает публичный статус, производит процедуру IPO и выходит на биржу, она теряет такую возможность.

Эта корпоративная технология описывается нормами ст. 67 ГК РФ. В ней говорится, что любой из участников АО имеет право направить требование об исключении другого участника общества через суд. Но есть важное условие: сделать это можно только в том случае, если удастся доказать нанесение акционером значительного вреда обществу.

И здесь начинается самое интересное: а что считать тем самым «значительным вредом», особенно когда речь идет о «мертвых душах», то есть почивших людях? Строго определенного перечня правонарушений в нормативно-правовых актах нет. Примерный ответ на вопрос есть в постановлении Пленума Верховного Суда от 23 июня 2015 года.

Там выделяются следующие виды нарушений:

- Систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности принимать значимые хозяйственные решения.

- Совершение участником действий, противоречащих интересам общества, в том числе при выполнении функций исполнительного органа. Например, причинение значительного имущественного урона обществу, совершение сделки в ущерб АО, необоснованное увольнение всех работников, осуществление конкурирующей деятельности, голосование за одобрение заведомо убыточной сделки и т. п.

Включив в ГК РФ норму, позволяющую исключать акционеров, законодатель почему-то не определил порядок осуществления этой процедуры. Об этом ничего не сказано ни в самом Гражданском Кодексе и его статье 67, ни в законе «Об акционерных обществах». Возможно, поэтому судебная практика показывает, что доказать нанесение акционером вреда обществу практически невозможно. Таким образом, этот вариант исключения участника из АО на практике почти не применяется.

Реорганизация АО в ООО. Этот способ был распространен 15 лет назад — со временем суд признал этот метод незаконным. Тем не менее расскажу о нем, чтобы акционерные общества не нарушали законодательство.

Суть в следующем: в повестку дня общего собрания включался вопрос о реорганизации АО в ООО. Фильтрация «мертвых душ» происходила из-за смены организационно-правовой формы на ООО. Те акционеры, которые не голосовали или голосовали против принятия решения, попросту не включались в состав участников создаваемого юридического лица. Таким образом решался вопрос об исключении «мертвых душ» и неактивных владельцев акций из реестра компании.

В то же время это создавало противоречие с положением Конституции РФ о недопустимости отчуждения имущества без определенных законодательством оснований.

К настоящему времени сформировалась хорошая база судебной практики по этому вопросу. Участники, которые когда-то были вытеснены из компаний таким способом, успешно оспаривают решения в судебном порядке. На их стороне выступает и Центральный банк РФ, заявивший о праве всех акционеров преобразуемого АО на получение долей в уставном капитале создаваемого ООО.

Принудительный выкуп акций. Эта процедура полностью законна и регулируется положениями статьи 84.8 закона «Об акционерных обществах».

При определенных условиях у мажоритарного собственника или группы аффилированных лиц возникает право выкупа акций миноритариев без их согласия. Необходимые для этого условия и пошаговая инструкция принудительного выкупа следующие:

- Направление публичной оферты — предложение крупного акционера, в том числе совместно с аффилированными лицами, остальным акционерам продать находящиеся в их собственности обыкновенные и привилегированные акции с правом голоса.

- Приобретение крупным собственником в рамках публичной оферты не менее 10% акций от общего числа ценных бумаг с правом голоса.

- Перешагивание крупным собственником 95%-го порога владения акциями с правом голоса путем приобретения акций по публичной оферте.

- Направление требования о выкупе 100% акций: человек, который по результату публичной оферты стал владельцем более 95% акций, предоставляющих право голоса, и приобретшее не менее 10% голосующих акций, направляет владельцам остальных ценных бумаг требование об их выкупе. Важный момент для принудительного выкупа акций — владение более 95% голосующих акций общества и не менее 10% голосующих акций, которые должны быть приобретены в результате публичной оферты.

- Списание ценных бумаг и зачисление на счет одного приобретателя: регистратор общества в принудительном порядке, без распоряжения, списывает выкупаемые бумаги с лицевых счетов их владельцев и зачисляет на счет приобретателя. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже их рыночной стоимости, которая определяется оценщиком.

Процедура видится мне самой эффективной и едва ли не единственной возможной в вопросе выкупа ценных бумаг миноритариев и «мертвых душ». Моя практика показывает, что почти в 100% случаев выкуп долей происходит именно этим способом.

Что в итоге

- Основное отличие АО от ООО — в структуре уставного капитала. АО может размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных. Владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров, в отличие от владельцев привилегированных акций, которым дают право голоса лишь при определенных условиях. В ООО доли предоставляют участникам одинаковые права в зависимости от размера доли в уставном капитале.

- Есть публичные и непубличные акционерные общества. Публичные вправе размещать ценные бумаги на бирже, где их может приобрести любой инвестор, у которого есть брокерский счет. Непубличное АО вправе совершать только внебиржевые сделки.

- «Мертвые души» — это умершие акционеры, право собственности на ценные бумаги которых не перешло по наследству к новым собственникам, а также акционеры, связь с которыми потеряна. Такие акционеры не получают корреспонденцию от общества, не принимают участия в общих собраниях, причитающиеся им дивиденды остаются без получения и возвращаются обществу.

- Наличие в реестре миноритарных акционеров и «мертвых душ» часто приводит к проблемам. В частности, возможны внедрение государства в структуру АО, большие издержки на проведение собраний и риск гринмейла.

- Есть несколько способов избавиться от «мертвых душ» и миноритарных акционеров. Самый безопасный — принудительный выкуп акций согласно закону «Об акционерных обществах».

Хотите написать такую статью для Т—Ж? Любой процесс, в котором в каком-то виде участвуют деньги, можно превратить в тему для Тинькофф Журнала. Прочитайте наш мануал для авторов и приносите заявку на статью.

Российское предпринимательство второй половины XIX -начала XX века

«Российское предпринимательство второй половины XIX -начала XX века»

Данный период в истории развития предпринимательства России правомерно характеризовать как наиболее активный и плодотворный. Это позволило заметно сократить разрыв между Россией и Западом, войти в начале XX века в число среднеразвитых стран с динамично развивающейся экономикой.

Несомненно, большое воздействие оказали реформы Александра II, которые с полным основанием можно назвать Великими, даже при том, что они не во всем были последовательными и завершенными. Отмена крепостного права, административная, судебная и другие реформы освободили рабочие руки, открыли новые возможности для предпринимательской деятельности во всех сферах, расчистили путь для формирования капиталистического рынка.

Становление рыночных отношений в России проходило в весьма специфических, во многом отличных от других стран условиях, что связано в первую очередь с особой ролью государства — капитализм развивался снизу и насаждался сверху.

Если в странах Запада основная роль в социально — экономическом развитии принадлежала частным предпринимателям, которые нередко в напряженной борьбе с властями добивались необходимых условий, по своей инициативе создавали элементы рыночного хозяйства, то в России многое делалось по повелению или с разрешения властей, причем нередко новации осуществлялись административными методами, когда еще не было достаточных естественных предпосылок (например, открытие бирж). Последствия активной роли государства в экономической жизни России трудно оценить однозначно. С одной стороны, меры и гарантии правительства позитивно влияли на экономику. Например, денежная реформа С.Ю.Витте не только привела к оздоровлению экономики, но оказала сильное стимулирующее воздействие на приток в страну иностранного капитала. С другой стороны — жесткий контроль, вмешательство в дела предпринимательства, политика протекционизма служили тормозом.

Формирование капиталистического уклада, развитие рыночных отношений началось до Великих реформ Александра II, однако они способствовали резкому ускорению процессов. Усилилось расслоение крестьянства, формирование пролетариата и буржуазии. Более высокая, чем в странах развитого капитализма, норма прибыли сделала возможным исключительно динамичное развитие промышленности, буржуазное железнодорожное строительство.

С 1860 по 1890 год добыча угля возросла в 20 раз, производство чугуна — почти втрое, стали — вчетверо. Возник ряд новых отраслей промышленности, таких, как нефтедобыча и переработка, химическая, приборостроение и др. В эти годы возникли крупные механические заводы Путилова и Нобеля в Петербурге, Листа и Бромлея в Москве и др.

Такие масштабы деятельности требовали огромных капиталов, которых в стране не хватало, что обусловило процессы акционирования, развитие капиталистического кредита, привлечение иностранного капитала.

Поскольку рабочая сила была исключительно дешева, а рабочие политически бесправны, в страну потянулись иностранные предприниматели и капиталы. В 1890 году иностранцам принадлежало уже более 25 процентов всех акционерных капиталов, и это имело большое значение. Правда, деятельность их в России носила противоречивый характер: с одной стороны, вкладывая капиталы, внося передовую технику, технологию и организацию производства, западные предприниматели ускоряли процессы индустриализации, становления новых отраслей промышленности, с другой, нередко нещадно наживались на хищнической эксплуатации природных богатств и рабочей силы, при острой нехватке капиталов вывозили значительную часть прибыли за границу.

Ведущие позиции иностранный капитал занимал в тяжелой промышленности. Так, в 1900 году западные инвестиции составляли 70 процентов всего капитала, вложенного в горную промышленность, 72 — в машиностроение и металлообработку, 31 процент — в химическую промышленность. Из восемнадцати металлургических заводов юга России только четыре были основаны русским капиталом. На примерах деятельности Нобелей, Джона Юза и Сименсов в России можно лучше почувствовать характер их деятельности и роль в создании отечественной промышленности. Следует, однако, отметить, что в начале XX века зависимость национальной экономики от иностранного капитала стала постепенно снижаться, ведущие роли принадлежали уже отечественной буржуазии.

Остро стоял в начале капиталистической реформации вопрос развития внутреннего кредита. Система государственного кредитования дореформенной эпохи никак не могла удовлетворять новым требованиям и была реорганизована. Старые кредитные учреждения, в частности, Заемный банк, ссудные кассы упразднялись. В 1860 году создается Государственный Кредитный банк, первым управляющим которого был назначен А.Л. Штиглиц — крупный предприниматель — банкир.

Однако вскоре возможности Государственного банка оказались недостаточны, отчего в 60-х годах один за другим стали возникать частные коммерческие учреждения. В Петербурге появляются Частный и Международный банки, в Москве — Купеческий, Учетный, Земельный, Волжско-Камский и др. Среди учредителей первых банков преобладали крупнейшие промышленники и торговцы. Так, в Купеческом банке в числе ведущих пайщиков числились фабриканты Морозовы, В.А.Кокорев, И.Ф.Мамонтов, М.А.Горбов. Значительные средства вложили известные петербургские банкиры А.Л.Штиглиц и И.Ф.Утин. Московский Земельный банк был учрежден Лазарем Поляковым.

В 1870 году в стране насчитывалось уже 29 акционерных банков, 15 обществ взаимного кредита со многими отделениями. В дальнейшем рост продолжался, и если в 1870 году в акционерных банках имелось собственного капитала на 15,7 млн. рублей, а вкладов на 96,3 млн., то к 1900 году собственные капиталы увеличились до 280 млн., а вклады до 552 млн. рублей.

В 80-х годах большой интерес к финансированию промышленности стали проявлять крупные петербургские банки. Так, Международный банк установил прочные связи с крупнейшими металлургическими заводами: Путиловским, Брянским, Варшавским и др. В члены правлений этих предприятий входили представители банков. Позже начался переход от кредитования к учредительно-эмиссионной деятельности, что было связано с бурным развитием промышленности, особенно тяжелой. Так происходил процесс сращивания банковского капитала с промышленным, в России стала формироваться финансовая олигархия.

Банкирский промысел был тесно связан с биржевой деятельностью, все финансисты в той или иной степени были участниками операций на фондовой бирже, где совершались операции с ценными бумагами. В тот период получило распространение такое явление, как грюндерство — по сути учреждение фиктивных акционерных компаний с целью наживы на продаже акций. Особенно в этом плане прославились братья-банкиры Поляковы, тесно связанные с крупными государственными чиновниками.

Пути развития России были предметом долгих дискуссий между «западниками» и «почвенниками», выступавшими против индустриализации страны, за сохранение традиционного крестьянского уклада жизни. Наиболее резонный ответ прозвучал из уст Саввы Тимофеевича Морозова на Нижегородской ярмарке 1896 года: «У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а государство надо строить на железных балках».

Эта мысль была высказана в конце XIX века, однако еще в середине века российские предприниматели дали практический ответ, сосредоточив усилия на развитии металлургии и машиностроения. Хотя горно-металлургическая промышленность России была создана еще в XVIII веке усилиями таких предпринимателей, как Демидовы, Строгановы, Яковлевы, Баташевы и другие, но к началу XIX века позиции были во многом утеряны. Страна, которая прежде экспортировала в год до 3 млн. пудов железа в Англию, испытывала значительный недостаток черных и цветных металлов. Особенно потребности в них возросли с началом железнодорожного строительства в России.

Среди тех предпринимателей, кто практически откликнулся на запросы экономики, имена Н.И.Путилова, П.М.Обухова, Л.Нобеля, Бромеля, Дж.Юза и других, о которых, однако, до сих пор известно было немного.

Роль иностранного капитала

В

1890 году иностранцам принадлежало уже

более 25 процентов всех акционерных

капиталов, и это имело большое значение.

Правда, деятельность их в России

носила противоречивый характер: с одной

стороны, вкладывая капиталы, внося

передовую технику, технологию и

организацию производства, западные

предприниматели ускоряли процессы

индустриализации, становления новых

отраслей промышленности, с другой,

нередко нещадно наживались на хищнической

эксплуатации природных богатств и

рабочей силы, при острой нехватке

капиталов вывозили значительную часть

прибыли за границу.

Ведущие

позиции иностранный капитал занимал в

тяжелой промышленности. Так, в 1900

году западные инвестиции составляли

70 процентов всего капитала, вложенного

в горную промышленность, 72 — в машиностроение

и металлообработку, 31 процент — в

химическую промышленность. Из восемнадцати

металлургических заводов юга России

только четыре были основаны русским

капиталом. На примерах деятельности

Нобелей, Джона Юза и Сименсов в России

можно лучше почувствовать характер их

деятельности и роль в создании

отечественной промышленности. Следует,

однако, отметить, что в начале XX века

зависимость национальной экономики от

иностранного капитала стала постепенно

снижаться, ведущие роли принадлежали

уже отечественной буржуазии.

Финансы и банкиры

Остро

стоял в начале капиталистической

реформации вопрос развития внутреннего

кредита. Система государственного

кредитования дореформенной эпохи

никак не могла удовлетворять новым

требованиям и была реорганизована.

Старые кредитные учреждения, в частности,

Заемный банк, ссудные кассы упразднялись.

В 1860 году создается Государственный

Кредитный банк, первым управляющим

которого был назначен А.Л. Штиглиц —

крупный предприниматель – банкир.

Однако

вскоре возможности Государственного

банка оказались недостаточны, отчего

в 60-х годах один за другим стали возникать

частные коммерческие учреждения. В

Петербурге появляются Частный и

Международный банки, в Москве –

Купеческий, Учетный, Земельный,

Волжско-Камский и др. Среди учредителей

первых банков преобладали крупнейшие

промышленники и торговцы. Так, в Купеческом

банке в числе ведущих пайщиков числились

фабриканты Морозовы, В.А.Кокорев,

И.Ф.Мамонтов, М.А.Горбов. Значительные

средства вложили известные петербургские

банкиры А.Л.Штиглиц и И.Ф.Утин. Московский

Земельный банк был учрежден Лазарем

Поляковым.

В

1870 году в стране насчитывалось уже 29

акционерных банков, 15 обществ взаимного

кредита со многими отделениями. В

дальнейшем рост продолжался, и если в

1870 году в акционерных банках имелось

собственного капитала на 15,7 млн.

рублей, а вкладов на 96,3 млн., то к 1900 году

собственные капиталы увеличились до

280 млн., а вклады до 552 млн. рублей.

В

80-х годах большой интерес к финансированию

промышленности стали проявлять крупные

петербургские банки. Так, Международный

банк установил прочные связи с крупнейшими

металлургическими заводами: Путиловским,

Брянским, Варшавским и др. В члены

правлений этих предприятий входили

представители банков. Позже начался

переход от кредитования к

учредительно-эмиссионной деятельности,

что было связано с бурным развитием

промышленности, особенно тяжелой. Так

происходил процесс сращивания банковского

капитала с промышленным, в России стала

формироваться финансовая олигархия.

Банкирский

промысел был тесно связан с биржевой

деятельностью, все финансисты в той или

иной степени были участниками операций

на фондовой бирже, где совершались

операции с ценными бумагами. В тот период

получило распространение такое явление,

как грюндерство – по сути учреждение

фиктивных акционерных компаний с целью

наживы на продаже акций. Особенно в этом

плане прославились братья-банкиры

Поляковы, тесно связанные с крупными

государственными чиновниками.

Соседние файлы в предмете История

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

2.06.19

М.Полуэктов / АК Полуэктова и партнеры

За время нашей практики мы столько раз сталкивались с различными схемами вывода активов, что настала пора немного поговорить о них.

Сразу скажем, что цель данной статьи — не создать некую инструкцию для должников, а просто поделиться опытом, обозначить существующие проблемы в правоприменительной практике.

Одна из таких проблем заключается в том, что наши правоохранительные органы крайне неохотно возбуждают уголовные дела по факту вывода активов, сводя все к гражданско-правовым спорам. Это порождает чувство безнаказанности у лиц, участвующих в выводе активов. Кроме того, только с помощью гражданско-правовых средств бывает невозможно доказать факт сговора при отсутствии признаков аффилированности.

Справедливости ради надо отметить, что в настоящее время стало проще оспаривать сделки по выводу активов (читайте нашу статью “Как кредитору взыскать деньги с банкрота. Часть 1. Оспаривание сделок”).

Это стало возможным как благодаря совершенствованию Закона о банкротстве, так и благодаря Верховному Суду РФ, который стал активнее продвигать доктрину “приоритета существа над формой” и использовать такие оценочные категории как добросовестность, разумность, злоупотребление правом.

В частности, Верховный Суд стал активнее использовать институт мнимых и притворных сделок (ст.170 ГК).

Совокупность формально самостоятельных сделок, которые по отдельности выглядят вполне благопристойно, суд может признать прикрывающими единую сделку по выводу активов между лицом, у которого увели актив, и конечным приобретателем этого актива. Уже эту единую сделку суд может признать недействительной и вернуть актив его первоначальному владельцу по правилам реституции, где фактор добросовестного приобретателя никакого значения не имеет (Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2017 N 305-ЭС15-11230 по делу N А40-125977/2013, Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2018 N 305-ЭС15-12239(5) по делу N А40-76551/2014).

Суд может признать сделку мнимой, если увидит в ней цель создать фиктивную кредиторскую задолженность. На это могут указывать такие факторы как: участие в сделке “технических компаний”, подконтрольность участников сделки одному лицу, отсутствие разумного обоснования с точки зрения предпринимательской деятельности, сильное завышение цены, имитация расчетов с использованием счетов внутри одного банка, поведение сторон сделки в искусственно созданном ими судебном споре и т.п. Признав такую сделку недействительной суд может несмотря на формальное движение денег по счетам отказать в применении последствий ее недействительности в виде обязания сторон вернуть друг другу все полученное по сделке, так как видимость исполнения не порождает реституционных требований (Определение Верховного Суда РФ от 14.05.19 №307-ЭС16-3765).

Суды стали чаще отходить от высокого стандарта доказывания в пользу прямо не предусмотренного процессуальным законом стандарта доказывания prima facie – «на первый взгляд». По нему стороне процесса достаточно представить в подтверждение своих доводов минимально достаточные доказательства, зародить сомнения. В ответ другая сторона, обладающая необходимыми доказательствами, должна опровергнуть эти сомнения — в противном случае суд может посчитать факт доказанным.

Суды стали чаще удовлетворять виндикационные иски об истребовании выведенных активов у “добросовестных приобретателей” на том основании, что те не в полном объеме рассчитались за полученные активы (п.37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10). Суды стали делать довольно “странные” суждения о том, что “отчуждение имущества в преддверии банкротства с целью вывода активов” для целей применения правил ст.302 ГК о виндикации является “отчуждением против воли” собственника (Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2018 N 19-КГ18-36). А это, как известно, означает, что имущество можно истребовать у любого “самого что ни на есть добросовестного” приобретателя.

Также надо отметить, что в настоящее время наконец-то заработал институт субсидиарной ответственности (читайте нашу статью “Как кредитору взыскать деньги с банкрота. Часть 2. Субсидиарная ответственность директоров и собственников компании”).

Сейчас сложно вывести активы таким образом, чтобы их нельзя было вернуть и одновременно чтобы нельзя было привлечь контролирующих должника лиц (далее — КДЛ) к “субсидиарке” или взыскать с них убытки. В большинстве случаев удается либо то, либо другое. Если выведенные активы вернуть не удается, то теоретически кредиторы могут получить удовлетворение за счет имущества тех КДЛ, которые эти активы вывели.

Однако здесь ключевое слово — “теоретически”. Реальный (конечный) собственник прекрасно все это понимает и дает задание своим юристам разработать такую схему вывода активов, чтобы их нельзя было вернуть, а к субсидиарке привлекли директоров или номинальных владельцев, “с которых нечего взять” (за что они получают достойное вознаграждение). Иногда пытаются переложить ответственность с директоров на других “подставных” лиц с помощью доверенностей, когда невыгодный для должника договор подписывает не сам директор, а представитель по доверенности.

Но вернемся, собственно, к способам вывода активов. Несмотря на то, что таких способов множество, как правило все они (как примитивные, так и сложные, хитроумные) базируются на одних и тех же принципах. Это:

- неравноценный обмен;

- несправедливая оценка вкладов в уставный капитал;

- передача активов без встречных обязательств;

- передача активов неплатежеспособным лицам;

- замещение обязательств платежеспособных лиц на обязательства неплатежеспособных лиц;

- выкуп активов за счет средств самого должника;

- потеря контроля над активами;

- создание фиктивных долгов;

- отчуждение активов, без которых невозможна основная деятельность должника.

На практике чаще всего встречаются различные комбинации этих способов. Рассмотрим их в отдельности.

Неравноценный обмен

В данном случае должник отчуждает актив в пользу определенных лиц, а взамен получает другой актив меньшей рыночной стоимости или меньшей ликвидности.

Хоть этот способ и звучит достаточно примитивно, но является самым распространенным. Вариантов как это можно оформить и завуалировать великое множество, но суть остается одна и та же.

Это может быть:

продажа актива по заниженной цене;

покупка актива по завышенной цене (в этом случае выводятся деньги);

договор мены с неравноценным имуществом;

аренда с правом выкупа по нерыночной цене;

договор подряда или договор на оказание услуг с нерыночной ценой;

заем с последующим отступным или новация;

выкуп акционерным обществом собственных акций (приобретение ООО долей в своем уставном капитале);

брачный договор или соглашение о разделе общего имущества супругов и др.

Как правило, создается цепочка сделок, чтобы актив оказался у “добросовестного приобретателя”.

С целью придания сделкам большей легитимности организаторы вывода активов нередко просуживают их — организуют фиктивные судебные споры, заключают мировые соглашения.

При оспаривании сделок по выводу активов, суды не только проверяют их на предмет равноценности, но и проверяют платежеспособность приобретателей активов. Если выясняется, что в силу своего имущественного положения приобретатель не мог рассчитаться за выведенный актив, о чем отчуждатель должен был знать, то такую сделку могут признать притворной — как прикрывающую дарение.

Предприятия, обладающие значительными активами, часто начинают их выводить путем создания 100%-ой “дочки” и передачи ей имущества в качестве вклада в уставный капитал. Делается это, в основном потому, что в дальнейшем операции с акциями или долями в ООО проще проводить как с технической, так и с налоговой точек зрения. В этом случае, факт занижения денежной оценки вклада в уставный капитал значения не имеет, так как взамен материнское предприятие получает 100%-й пакет акций (долей), рыночная стоимость которого всегда соответствует рыночной стоимости переданных активов. Собственно сам вывод активов происходит позднее — когда предприятие начинает отчуждать акции (доли) по заниженной цене.

Несправедливая оценка вкладов в уставный капитал

Имеется ввиду ситуация, когда должник и третье лицо делают вклады в уставный капитал другого общества.

В этом случае оценка вкладов уже имеет принципиальное значение. Если она будет несправедливой (вклад должника будет занижен или вклад его партнера будет завышен), то фактически выведенные активы будут перераспределены в пользу другого участника.

Пример: должник совместно со своим партнером решили создать ООО с уставным капиталом 100 млн.руб. на паритетных началах. Должник передал в качестве вклада в уставный капитал этого ООО активы рыночной стоимостью 100 млн.руб., но оценили их в 50 млн.руб. Партнер передал в качестве вклада в уставный капитал активы рыночной стоимостью 10 млн.руб., но оценили их также в 50 млн.руб. Каждый из них получил по 50% в ООО, но должник лишился активов на 100 млн.руб., а партнер всего лишь на 10 млн.руб. К тому же директором ООО назначили делегата от партнера и переизбрать его уже невозможно, так как доли распределены 50:50. Кто здесь выиграл, а кто проиграл?

Закон позволяет вносить в качестве вклада в уставный капитал практически все, что угодно, чем и пользуются организаторы вывода активов. От третьего лица они вносят всякое “барахло” — неликвидные векселя, доли и акции в других компаниях, права аренды, нематериальные активы, интеллектуальные права — картины, изобретения, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие обозначения и др.

Найти оценщика, который все это сможет “по достоинству” оценить, не составляет никакого труда.

К этому же способу вывода активов можно отнести различные варианты реорганизаций юрлиц (выделение, разделение, слияние, присоединение), когда посредством манипуляций с коэффициентами конвертаций, разделительными балансами и передаточными актами активы перераспределяются не в пользу должника.

Передача активов без встречных обязательств

Имеются ввиду ситуации, когда должник передает активы (или обязуется их передать), а в ответ получатель этих активов ничего должнику не передает и не обязуется передать.

“Условно” сюда можно отнести:

выплату должником дивидендов;

выход участника из ООО (должника);

вклад в имущество другого ООО;

выплату чрезмерно высоких зарплат и премий отдельным работникам (иногда ограничиваются простыми начислениями без реальной выплаты с расчетом получить деньги в рамках процедуры банкротства в составе 2-й очереди);

заключение соглашения об уплате больших сумм алиментов и др.

Передача активов неплатежеспособным лицам

Основания для такой передачи также могут быть самые разные. Наиболее распространенные — это продажа имущества должника с отсрочкой платежа, покупка товара на условиях предоплаты, заем денег.

Во всех этих случаях контрагентом выступает физическое или юридическое лицо, у которого нет достаточных активов, чтобы погасить долг. Часто для этого используются так называемые “фирмы-однодневки” или “технические компании”.

В банковской практике такое явление называют “выдача технических кредитов”.

Все полученное такой неплатежеспособный посредник сразу же передает другим лицам по различным основаниям.

Чтобы внешне это не выглядело подозрительно, прибегают к различным уловкам. Например, разыгрывают следующий сценарий: выдается заем “технической компании”, который обеспечивается поручительством платежеспособного лица или залогом со стороны третьего лица. Но в договоры поручительства или залога специально включаются условия (так называемые “закладки”), из-за которых в будущем такие договоры признаются недействительными. В результате заем из обеспеченного превращается в необеспеченный и невозвратный.

Замещение обязательств платежеспособных лиц на обязательства неплатежеспособных лиц

Такую операцию часто проводят банки в преддверии своего банкротства:

выдают кредиты “техническим заемщикам”;

те перечисляют деньги по различным основаниям аффилированным с банком компаниям, которые также являются заемщиками банка;

затем эти аффилированные компании погашают свою ссудную задолженность перед банком.

В результате деньги, “пройдя по кругу”, вновь оказываются на счете банка. Но при этом ссудная задолженность аффилированных с банком платежеспособных заемщиков замещается на ссудную задолженность неплатежеспособных “технических компаний”.

Выкуп активов за счет средств самого должника

Суть схемы следующая:

сначала денежные средства перечисляются “технической компании” (основание — заем, покупка векселей и т.п.);

та перечисляет их другому лицу, которое может перечислить их следующему лицу;

в итоге за счет этих выведенных денег выкупаются оставшиеся у должника активы.

Потеря контроля над активами

Смысл этой схемы заключается в том, что должник продолжает, пусть и опосредованно через принадлежащие ему компании, владеть активами. Но владение это носит формальный характер, так как реальный контроль над активами осуществляют другие лица.

Достигается это разными способами. Например, должник на паритетных началах с другим лицом создает ООО, доли в котором распределяются по принципу 50:50. Каждый из участников передает в это ООО активы в качестве вклада в его уставный капитал. Вклады участников оцениваются адекватно их реальной рыночной стоимости (или они вносятся деньгами). Расчет строится на том, что когда должник будет признан банкротом и его доля в этом ООО будет продана, то новый владелец доли не сможет сменить генерального директора ООО, так как для этого необходимо более 50% голосов.

Такой же эффект может достигаться путем заключения корпоративного договора (ст.67.2 ГК).

Могут быть и более изощренные схемы, основанные на перекрестном владении акциями (долями), когда фактический контроль над активами переходит к менеджерам. Пример: должник владеет 10% акций компании А, компания А владеет 100% акций компании Б, компания Б владеет 90% акций компании А. Вопрос: кто фактически владеет компаниями А и Б, в которые были выведены активы должника, кто контролирует принадлежащие этим компаниям активы?

В нашей практике был случай, когда активы завода были выведены в созданные на базе его имущества три ООО, а реальный контроль над выведенными активами оказался в руках владельца 0,01% доли в одном из этих ООО.

Создание фиктивных долгов

Иногда непосредственно перед банкротством сами активы не трогают, так как они уже бывают арестованы либо по каким-либо причинам не представляют интереса.

В этом случае создают дополнительные “контролируемые” долги в расчете на то, чтобы получить часть средств, вырученных от продажи имущества должника в рамках процедуры банкротства. Способов сделать это множество.

Например, оформляют договоры подряда или договоры на оказание услуг с фиктивными актами о выполненных работах или оказанных услугах. Соответственно у должника возникает обязательство оплатить работы (услуги), которых в действительности не было.

Оформляют фиктивные договоры о покупке сырья, которое потом якобы “уходит в производство”.

Оформляют движение через должника каких-либо товаров, ценных бумаг или денег. Например, должник покупает товар у ИП и с небольшой наценкой перепродает его неплатежеспособному лицу. Оплата не производится. После введения процедуры банкротства ИП как продавец товара будет включен в реестр требований кредиторов и получит часть средств, вырученных от продажи имущества должника. А “дебиторка” неплатежеспособного покупателя так и останется непогашенной.

Также оформляют фиктивные долги через перевод долга, цессию, поручительство.

Широко используются векселя. Простое получение должником векселя и последующая его передача другому лицу по индоссаменту равнозначна поручительству за векселедателя и других индоссантов. Согласно п.47 Постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» все индоссировавшие вексель являются солидарно обязанными перед векселедержателем; векселедержатель имеет право предъявления иска ко всем этим лицам, к каждому в отдельности и ко всем вместе, не будучи принужден соблюдать при этом последовательность, в которой они обязались.

Иногда моделируют ситуации, в которых должник якобы причинил убытки другому лицу, и просуживают их.

Вообще, “великие комбинаторы” часто используют суды для создания фиктивных долгов. Например, в одном деле завод заключил договор о продаже акций в пользу подконтрольной ему “технической компании” за 2,3 млрд.руб. Стороны создали видимость расчетов (для этого они использовали кредитные средства). Затем два акционера завода оспорили этот договор купли-продажи в суде на том основании, что они якобы не одобряли такую крупную сделку. В суде никто возражать не стал. Суд признал договор недействительным и применил правила реституции — обязал завод вернуть покупателю 2,3 млрд.руб. (которых естественно уже не было), а покупателя обязал вернуть заводу акции, что он и сделал. Все бы ничего, только в процедуре банкротства завода акции удалось реализовать всего лишь за 500 тыс.руб., а долг у завода образовался на 2,3 млрд.руб.! Дело дошло до Верховного Суда, который “расставил все на свои места” (Определение Верховного Суда РФ от 14.05.19 №307-ЭС16-3765).

В процедуре банкротства залоговые кредиторы имеют привилегированное положение. Они могут преимущественно перед иными кредиторами получить от 70-80% средств, вырученных от реализации предмета залога. Поэтому долги (как сфабрикованные, так и настоящие) часто обеспечивают залогом имущества должника.

В случае оспаривания всех этих сделок должнику надо быть готовым обосновать их экономическую целесообразность, платежеспособность контрагентов и ряд других обстоятельств.

Отчуждение активов, без которых невозможна основная деятельность должника

Иногда бизнес должника устроен так, что нет никакой необходимости выводить абсолютно все активы. Достаточно вывести какой-то один актив (одно звено из единого производственного комплекса), который нечем будет заменить и без которого дальнейшая деятельность должника будет невозможна или нерентабельна.

Организаторы вывода активов могут выкупить этот ключевой актив на третье лицо даже по рыночной цене. Расчет строится на том, что оставшееся у должника имущество уже не будет представлять какой-либо ценности и его можно будет выкупить в рамках процедуры банкротства на торгах посредством публичного предложения по крайне низкой цене.

Вопрос 1

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Текст вопроса

Начало промышленного переворота в России

Выберите один ответ:

a.

30-е годы XIX в.

b.

90-е годы XIX в.

c.

1861 г.

d.

50-е годы XIX в.

Вопрос 2

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Крупнейшими торгово-промышленными центрами Древней Руси являлись

Выберите один ответ:

a.

Киев и Москва

b.

Рязань и Тула

c.

Киев и Новгород

d.

Тула и Москва

Вопрос 3

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Учреждение фиктивных акционерных компаний с целью наживы на продаже акций

Выберите один ответ:

a.

монополизация

b.

фритредерство

c.

грюндерство

d.

акционирование

Вопрос 4

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Наиболее распространённой денежно-весовой единицей в Древней Руси являлась

Выберите один ответ:

a.

куна

b.

гривна

c.

копейка

d.

полтина

Вопрос 5

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Самая распространенная форма монополистических объединений, характерных для России 80-90-е гг. XIX в.

Выберите один ответ:

a.

трест

b.

концерн

c.

синдикат

d.

картель

Вопрос 6

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Монополистическая стадия российского предпринимательства:

Выберите один ответ:

a.

1880-е – начало ХХ в.

b.

ХХ в.

c.

1861 – 1900 г.

d.

начало ХХ в. – 1917 г.

Вопрос 7

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Первый этап развития коллекционерства и меценатства в России был связан

Выберите один ответ:

a.

с Отечественной войной 1812 г.

b.

с эпохой «великих реформ»

c.

с петровскими преобразованиями

d.

с расцветом дворянской культуры и просвещения

Вопрос 8

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Реформа, целью которой было создание в деревне прочной опоры для самодержавия из крепких собственников, отколов их от основной массы крестьянства.

Выберите один ответ:

a.

Крестьянская реформа 1861 г.

b.

Столыпинская аграрная реформа

c.

Земская реформа

d.

Создание военных поселений

Вопрос 9

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

В XVI в. лидерство в международной торговле перешло к

Выберите один ответ:

a.

Италии и Австрии

b.

Англии и Нидерландам

c.

Франции и Германии

d.

Испании и Португалии

Вопрос 10

Выполнен

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Главным регулятором экономической жизни России в начале ХХ в. и определяющим фактором российской модернизации был/ было:

Выберите один ответ:

a.

Свободный рынок

b.

План экономического развития

c.

Государство

d.

Императорский указ

Вопрос 11

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Древнейший вид предпринимательской деятельности — это

Выберите один ответ:

a.

торговый обмен

b.

ростовщичество

c.

ремесленное производство

d.

промышленное производство

Вопрос 12

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Экономическая политика правительства Российской империи начала ХХ в. была нацелена на ускоренное промышленное развитие и имела ——————- характер.

Выберите один ответ:

a.

зависимый

b.

меркантилистский

c.

изоляционистский

d.

протекционистский

Вопрос 13

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Гостями в Древнерусском государстве именовали

Выберите один ответ:

a.

мелких торговцев в разнос

b.

купцов, ведущих заморскую торговлю

c.

купцов, занимающихся внутренней торговлей

d.

торговцев кондитерскими изделиями

Вопрос 14

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Автор романа о Робинзоне Крузо, который описывал условия жизни купеческих товариществ

Выберите один ответ:

a.

Готфрид Лейбниц

b.

Вольтер

c.

Даниэль Дефо

d.

Франсуа Рабле

Вопрос 15

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

О каком городе говорили в XVI в., что он «поглотил торговлю других городов» и стал «воротами Европы»?

Выберите один ответ:

a.

Париж

b.

Антверпен

c.

Кёльн

d.

Лондон

Вопрос 16

Выполнен

Баллов: 2,00 из 2,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Выберите черты, присущие понятию «капитализм», как общественному строю

Выберите один или несколько ответов:

a.

право владения землей принадлежит исключительно феодалам

b.

частная собственность на средства производства

c.

свободное рыночное хозяйство

d.

использование труда свободных наемных работников

e.

использование труда зависимых работников

Вопрос 17

Выполнен

Баллов: 0,67 из 2,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Указом Екатерины II 1775 года (подкрепленный городовым положением 1785 г.) купечество было разделено на ….. гильдии(ю)

Выберите один или несколько ответов:

a.

1

b.

4

c.

5

d.

2

e.

3

Вопрос 18

Выполнен

Баллов: 1,33 из 2,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

В период становление капиталистического способа производства в Западной Европе основными источниками первоначального накопления капитала являлись:

Выберите один или несколько ответов:

a.

создание цехового ремесла

b.

«революция цен»

c.

колониальный грабеж и колониальная торговля

d.

торговые войны

e.

протекционизм

Вопрос 19

Выполнен

Баллов: 2,00 из 2,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

К XVII в. относится строительство в Европе крытых рынков. Самые большие из них были построены городскими властями

Выберите один или несколько ответов:

a.

в Леоне

b.

в Генуе

c.

в Лондоне

d.

в Милане

e.

в Париже

Вопрос 20

Выполнен

Баллов: 2,00 из 2,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Типы развития помещичьего хозяйства в пореформенный период в России

Выберите один или несколько ответов:

a.

фермерский

b.

отработочный

c.

капиталистический

d.

смешанный

e.

интенсивный

Вопрос 21

Выполнен

Баллов: 0,00 из 2,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Наиболее крупными синдикатами в России в начале XX века были:

Выберите один или несколько ответов:

a.

«Продвагон» и «Продпаровоз»

b.

«Продамет» и «Продуголь»

c.

«Кровля» и «Медь»

d.

«Гвоздь» и «Трубопрод»

Вопрос 22

Выполнен

Баллов: 2,00 из 2,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Цитаты, принадлежащие Пётру Аркадьевичу Столыпину – выдающемуся государственному деятелю Российской империи

Выберите один или несколько ответов:

a.

«Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»

b.

«Вы думали, господа, что государство – это вы? Государство – это Я»

c.

«Не в силе Бог, а в правде»

d.

«Вам, господа, нужны великие потрясения; нам – нужна великая Россия»

Вопрос 23

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Установите соответствие между должностями и государственными деятелями России

Первый управляющий Государственного Кредитного банка (создан в 1860 г.)

Ответ 1

Выберите…

С.Ю. Витте

А.Л. Штиглиц

П.Д. Киселев

Е.Ф. Канкрин

Русский государственный деятель и экономист немецкого происхождения, генерал от инфантерии, министр финансов России в 1823—1844 годах, инициатор и реализатор финансовой реформы 30-40-е гг. XIX в.

Ответ 2

Выберите…

С.Ю. Витте

А.Л. Штиглиц

П.Д. Киселев

Е.Ф. Канкрин

Министр финансов России в 1892-1903 гг.

Ответ 3

Выберите…

С.Ю. Витте

А.Л. Штиглиц

П.Д. Киселев

Е.Ф. Канкрин

Государственный деятель, генерал-адъютант, организатор реформы управления государственными крестьянами.

Ответ 4

Выберите…

С.Ю. Витте

А.Л. Штиглиц

П.Д. Киселев

Е.Ф. Канкрин

Вопрос 24

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Установите соответствие между понятиями и их определениями

Фиксированный размер дани или, возможно, каких-либо работ, которые должны были быть выполнены к определённому сроку.

Ответ 1

Выберите…

Гильдии

Житник

Погост

Урок

Купец – хлеботорговец в Руси и России.

Ответ 2

Выберите…

Гильдии

Житник

Погост

Урок

Первоначально центр сельской общины. Позднее–центр административно-податного округа, крупное селение с церковью и кладбищем. С XVIII в. так называли отдельно стоящую церковь с кладбищем, позднее — сельское кладбище.

Ответ 3

Выберите…

Гильдии

Житник

Погост

Урок

Объединение купцов. В России известны с ХII столетия.

Ответ 4

Выберите…

Гильдии

Житник

Погост

Урок

Вопрос 25

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Установите соответствие между авторами работ и их трудами

Исторические портреты

Ответ 1

Выберите…

К. Маркс

Н.Я. Данилевский

В.О. Ключевский

Г.В. Вернадский

История России. Древняя Русь

Ответ 2

Выберите…

К. Маркс

Н.Я. Данилевский

В.О. Ключевский

Г.В. Вернадский

Россия и Европа

Ответ 3

Выберите…

К. Маркс

Н.Я. Данилевский

В.О. Ключевский

Г.В. Вернадский

Капитал

Ответ 4

Выберите…

К. Маркс

Н.Я. Данилевский

В.О. Ключевский

Г.В. Вернадский

Вопрос 26

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Установите соответствие между реформами и именами реформаторов

1775 г. «Манифест о свободе предпринимательства»Отмена налогов на промыслы, монополий (откупов) на добычу некоторых ресурсов, разрешено кустарное производство. Купечество освобождено от податного налога и разделено на гильдии по объему капитала.

Ответ 1

Выберите…

Екатерина II

Елена Глинская

Петр I

Иван IV Грозный

1699-1724 гг. Создание магистратов — органов городского самоуправления и суда для торгово-ремесленного населения России.

Ответ 2

Выберите…

Екатерина II

Елена Глинская

Петр I

Иван IV Грозный

Судебник 1550 года установил новую норму налогообложения — большую соху. В зависимости от принадлежности к сословному слою (крестьянству, дворянам или церкви), а также от качества земли, различалась норма большой сохи.

Ответ 3

Выберите…

Екатерина II

Елена Глинская

Петр I

Иван IV Грозный

1535 г. – денежная реформа. Введение единой монетной системы (серебряная копейка весом 0,68 г; одна четвертая часть копейки – полушка).

Ответ 4

Выберите…

Екатерина II

Елена Глинская

Петр I

Иван IV Грозный

Вопрос 27

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Установите соответствие между сословиями и их определениями

Сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой.

Ответ 1

Выберите…

Холоп

Мещанин

Челядь

Крестьянин

Лицо, находившееся в зависимости по форме близкой к рабству.

Ответ 2

Выберите…

Холоп

Мещанин

Челядь

Крестьянин

Лицо городского сословия, составлявшегося из торговцев, ремесленников и т. д.

Ответ 3

Выберите…

Холоп

Мещанин

Челядь

Крестьянин

Домашние рабы, прислуга.

Ответ 4

Выберите…

Холоп

Мещанин

Челядь

Крестьянин

Вопрос 28

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00

Отметить вопрос

Текст вопроса

Установите соответствие между стадиями предпринимательства и хронологическими периодами:

Предпринимательство в период кризиса феодально-крепостнической системы

Ответ 1

Выберите…

1861 – 1900 гг.

н. XIX в. – 1861 г.

XVIII в

н. ХХ в. – 1917 г.

Монополистическая стадия предпринимательства

Ответ 2

Выберите…

1861 – 1900 гг.

н. XIX в. – 1861 г.

XVIII в

н. ХХ в. – 1917 г.

Мануфактурный период предпринимательства

Ответ 3

Выберите…

1861 – 1900 гг.

н. XIX в. – 1861 г.

XVIII в

н. ХХ в. – 1917 г.

Капиталистическое предпринимательство

Ответ 4

Выберите…

1861 – 1900 гг.

н. XIX в. – 1861 г.

XVIII в

н. ХХ в. – 1917 г.

Вопрос 29

Выполнен

Баллов: 3,00 из 3,00

Текст вопроса

Установите соответствие между сословиями и их определениями

Крупные землевладельцы, представители высшего слоя феодалов в древней Руси и в Московском государстве.

Ответ 1

Выберите…

Купцы

Бояре

Духовенство

Дворянство

Служители религиозного культа.

Ответ 2

Выберите…

Купцы

Бояре

Духовенство

Дворянство

Люди (торговцы), занятые в сфере торговли, купли-продажи.

Ответ 3

Выберите…

Купцы

Бояре

Духовенство

Дворянство

Привилегированное сословие, возникшее в феодальном обществе и ставшее государственно-образующей основой этого общества.

Ответ 4

Выберите…

Купцы

Бояре

Духовенство

Дворянство

* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.

Новоуральский

государственный

технологический

институт

кафедра

ОИД

Реферат

На

тему: ”Частное предпринимательство

в XIX веке”

Исполнитель:

студент гр. УК-12Д

(Шадрин

А.)

(подпись)

Руководитель:

(

)

(подпись)

“ “

2003г.

Новоуральск

2003г.

Содержание:

-

Введение…………………………………………………………………1

-

Особенности

формирования капиталистических

отношений в России…………………………………………………………….3 -

Роль

иностранного

капитала…………………………..……………..5 -

Финансы

и банкиры……………………………………………………6 -

Сибирские

мукомолы………………………………………………….7 -

Из

истории Российских выставок……………………………..…15 -

Развитие

тяжелой промышленности и заводчики

………..…19 -

Роль

капитала в экономике России………………………………28 -

Заключение…………………………………………………….30

-

Используемая

литература…..…………………………….32

Введение.

История

описывает развитие государств и

народностей, обобщает и обрабатывает

человеческий опыт. Нельзя понять

настоящее развитие, не зная прошлого.

Исторический опыт прошлого помогает

решать проблемы современности. «История

– наставница науки», — говорили древние.

В

настоящее время Россия находится на

рубеже веков: двадцатого и двадцать

первого. И российское государство

испытывает переломный период в своем

развитии. Жесткое государственное

регулирование советского периода нашего

государства меняется на новые общественные

отношения. Внедряется рыночный механизм

в экономике, соответственно претерпевают

отношения и все другие сферы жизни

общества: социальная жизнь, политика,

культура и т.д. В этот период перестройки

общественных отношений необходимо

каждому гражданину понимание дальнейшего

пути развития нашего государства,

осознание своего места и роли в современный

период жизни. Поэтому меня заинтересовал

период развития России во второй половине

ХIХ

в., когда в стране проводились реформы,

когда был такой же аналогичный неустойчивый

период в общественных отношениях, как

и в наше время. Реформа 1861 года – важнейшее

событие в экономической истории России

XIX

века. С ней уходила в прошлое старая

феодально-крепостническая система

хозяйствования, и наступала новая эпоха

экономического развития – эпоха

капитализма. Реформа проводилась

самодержавием и представляла собой

особый, русский вариант отмены крепостного

права, заключавший в себе условия не

только ускорения, но и замедления

развития капитализма. Тем не менее

перемены, происшедшие во второй половине

XIX

в. во всех сферах народного хозяйства,

были очень значительны.

Предпринимательство

— одна из важнейших составляющих

экономики. В странах рыночной экономики

предпринимательство получило широкое

распространение и составляет подавляющую

часть среди всех форм организаций. За

последние десять лет в России появились

миллионы предпринимателей и собственников.

В связи с приватизацией за государством

осталась лишь часть организаций и

предприятий, а остальные перешли в

частное владение. Основную часть

российского предпринимательства

составляет малый и средний бизнес.

Основной задачей предпринимателя

является управление предприятием,

которое включает в себя рациональное

использования ресурсов, организацию

процесса на инновационной основе и

хозяйственном риске, а также ответственность

за конечные результаты своей деятельности.

Общественный

характер предпринимательства означает

не только деятельность участвующих в

нем агентов, но и наличие в общественном

хозяйстве определённых условий

позволяющие реализовать присущие

предпринимательству функциональные

признаки. Совокупность таких условий

составляет среду предпринимательства,

важнейшими элементами которой являются

экономическая свобода и личная

заинтересованность. Экономическая

свобода является определяющим признаком

предпринимательской среды. Для

предпринимателя наличие экономической

свободы – это не только возможность

заниматься тем или иным видом деятельности

и иметь равный доступ к ресурсам и

рынкам, но и морально-этическая

санкционированность предпринимательской

деятельности. Личная заинтересованность

выступает движущим мотивом

предпринимательства, поэтому обеспечение

условий для присвоения полученных

результатов, извлечения и накопления

дохода является определяющим условием

предпринимательской среды.

Русское

предпринимательство было крепко своей

родовой преемственностью и сословной

сплоченностью. Купеческие ряды

поддерживали друг друга, роднились

между собой.

Символом

русского предпринимательства XIX века

стала семья старообрядцев Морозовых.

Родоначальник семьи Савва Васильевич

Морозов, крепостной крестьянин, работал

ткачом на фабрике, а через некоторое

время он сам стал владельцем шелкоткацкого

заведения. В 1820 году Савва Морозов вместе

с сыновьями выкупается на волю за 17

тысяч руб. В 1820 -1840-е годы Морозовы создали

четыре хлопчатобумажных фабрики, которые

во второй половине XIX века вырастают в

четыре огромных фирмы. Перед революцией

собственные капиталы семьи составляли

более 110 млн. руб.

19

февраля 1861 г. манифестом Александра II

крепостное право было отменено. Вслед

за этим последовал ряд реформ. Великие

реформы 60-70х годов XIX века разделил

историю России на дореформенный период

и пореформенный период. Пореформенный

период, который продлился до 1913 года,

можно назвать «золотым веком

предпринимательства». Отмена крепостного

права освободила крестьян, дав им и

потенциальную возможность для занятия

предпринимательством. Великие реформы

создали условия для быстрого роста

фабричной системы, основанной на

применении машин и паровых двигателей,

благодаря чему к 80-м годам завершился

промышленный переворот в важнейших

отраслях: металлургической, горнорудной,

угольной. Усиливалась концентрация

производства, которая привела к появлению

монопольных объединений.

В

целом темпы русского предпринимательства

в XIX веке были просто поразительны. С

1802 по 1881 годы численность фабрик

увеличилась почти в 13 раз, а численность

рабочих — более, чем в 8 раз. Только за

1804-1863 годы производительность труда

увеличилась почти в пять раз.

Особенности

формирования капиталистических отношений

в России

Данный

период в истории развития предпринимательства

России правомерно характеризовать как

наиболее активный и плодотворный. Это

позволило заметно сократить разрыв

между Россией и Западом, войти в начале

XX века в число среднеразвитых стран с

динамично развивающейся экономикой.

Несомненно,

большое воздействие оказали реформы

Александра II, которые с полным основанием

можно назвать Великими, даже при том,

что они не во всем были последовательными

и завершенными. Отмена крепостного

права, административная, судебная и

другие реформы освободили рабочие руки,

открыли новые возможности для

предпринимательской деятельности во

всех сферах, расчистили путь для

формирования капиталистического рынка.

Становление

рыночных отношений в России проходило

в весьма специфических, во многом

отличных от других стран условиях, что

связано в первую очередь с особой ролью

государства — капитализм развивался

снизу и насаждался сверху.

Если

в странах Запада основная роль в социально

— экономическом развитии принадлежала

частным предпринимателям, которые

нередко в напряженной борьбе с властями

добивались необходимых условий, по

своей инициативе создавали элементы

рыночного хозяйства, то в России многое

делалось по повелению или с разрешения

властей, причем нередко новации

осуществлялись административными

методами, когда еще не было достаточных

естественных предпосылок (например,

открытие бирж). Последствия активной

роли государства в экономической жизни

России трудно оценить однозначно. С

одной стороны, меры и гарантии правительства

позитивно влияли на экономику. Например,

денежная реформа С.Ю.Витте не только

привела к оздоровлению экономики, но

оказала сильное стимулирующее воздействие

на приток в страну иностранного капитала.

С другой стороны — жесткий контроль,

вмешательство в дела предпринимательства,

политика протекционизма служили

тормозом.

Формирование

капиталистического уклада, развитие

рыночных отношений началось до Великих

реформ Александра II, однако они

способствовали резкому ускорению

процессов. Усилилось расслоение

крестьянства, формирование пролетариата

и буржуазии. Более высокая, чем в странах

развитого капитализма, норма прибыли

сделала возможным исключительно

динамичное развитие промышленности,

буржуазное железнодорожное строительство.

С

1860 по 1890 год добыча угля возросла в 20

раз, производство чугуна — почти втрое,

стали — вчетверо. Возник ряд новых

отраслей промышленности, таких, как

нефтедобыча и переработка, химическая,

приборостроение и др. В эти годы возникли

крупные механические заводы Путилова

и Нобеля в Петербурге, Листа и Бромлея

в Москве и др.

Такие

масштабы деятельности требовали огромных

капиталов, которых в стране не хватало,

что обусловило процессы акционирования,

развитие капиталистического кредита,

привлечение иностранного капитала.

Поскольку

рабочая сила была исключительно дешева,